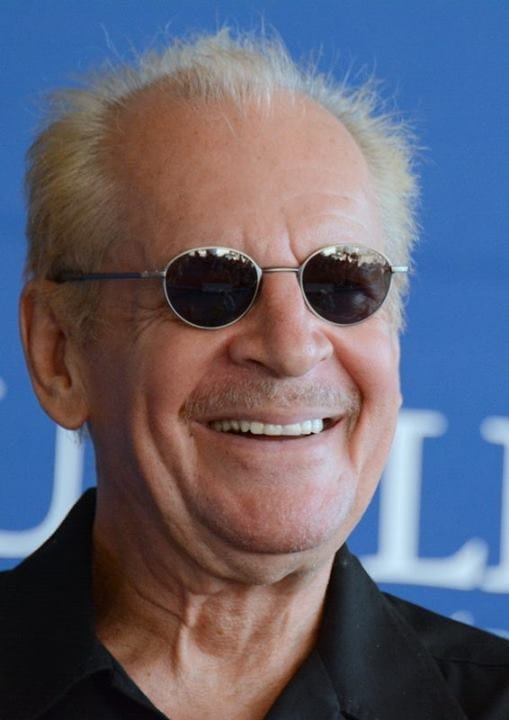

Larry Clark, nato a Tulsa, Oklahoma, nel 1943, è una delle figure più controverse e allo stesso tempo decisive della fotografia americana della seconda metà del Novecento. Cresciuto in un ambiente provinciale, nel cuore di una città apparentemente ordinaria e segnata dal conservatorismo tipico degli Stati Uniti degli anni cinquanta, Clark sviluppò sin da giovanissimo un’attrazione per la fotografia, stimolato dalla madre che gestiva uno studio di ritratti. Il contatto con le attrezzature fotografiche, con le camere oscure e con il linguaggio tecnico dell’immagine lo rese presto familiare con i meccanismi della ripresa e della stampa. Questa familiarità gli permise di muovere i primi passi non come dilettante improvvisato, ma come giovane dotato di una padronanza precoce dei mezzi tecnici.

Durante l’adolescenza Clark cominciò a frequentare una cerchia di coetanei immersi nella cultura giovanile americana fatta di musica, automobili, feste e soprattutto droghe. Proprio la condizione di testimone dall’interno, partecipe ma anche osservatore, diventerà uno dei tratti più caratteristici del suo linguaggio. Quando negli anni Sessanta si trasferì a Chicago per studiare alla Layton School of Art, portò con sé non soltanto una solida base tecnica, ma anche una memoria visiva popolata da volti e situazioni di provincia, pronte a trasformarsi in materiale fotografico. Le esperienze vissute nella sua Tulsa, che documentavano il consumo quotidiano di anfetamine e l’alienazione giovanile, sarebbero diventate il cuore della sua prima e più celebre opera editoriale: Tulsa (1971).

Prima di arrivare alla pubblicazione, Clark attraversò anni complessi. Dopo aver svolto il servizio militare, tornò a muoversi negli ambienti giovanili segnati dall’abuso di sostanze. Questa condizione di borderline tra l’artista e il tossicodipendente non fu un semplice tema rappresentato, ma una dimensione vissuta in prima persona, che gli consentì di catturare situazioni altrimenti precluse a un osservatore esterno. Clark non fotografava da cronista distante: il suo obiettivo era partecipe, complice, contaminato dalla stessa realtà che metteva in scena. Questo carattere intrusivo e confessionale segnerà per sempre la sua poetica.

Con Tulsa, pubblicato quando Clark aveva meno di trent’anni, la fotografia americana si trovò davanti a un volume che rompeva con ogni tradizione precedente. Non si trattava più della fotografia umanista, attenta alla denuncia sociale ma filtrata da una certa distanza, né della fotografia d’autore legata alla ricerca formale. Era piuttosto la testimonianza diretta, cruda e quasi diaristica di una generazione perduta. L’impatto fu immediato: se da un lato la critica riconobbe la potenza visiva del lavoro, dall’altro non mancarono accuse di sfruttamento, voyeurismo e irresponsabilità morale. Clark, tuttavia, non intendeva offrire giustificazioni né prendere posizioni etiche: il suo intento era semplicemente mostrare ciò che aveva visto e vissuto, senza mediazioni.

L’importanza di Clark all’interno della storia della fotografia non si limita al contenuto delle sue immagini, ma riguarda anche il modo in cui scelse di presentarle. Il libro Tulsa, con le sue stampe in bianco e nero a forte contrasto, con un formato narrativo che evocava un flusso ininterrotto di esperienze, costituiva un’opera organica, un racconto visivo coerente. La fotografia non era più un singolo scatto isolato, ma parte di un discorso complessivo, con una sequenza studiata e un ritmo interno paragonabile a quello di un romanzo visivo. Clark, di fatto, ridefinì il ruolo del fotolibro come strumento centrale della fotografia contemporanea.

Successivamente, la sua carriera si sarebbe spinta anche nel cinema, ma le radici restano saldamente ancorate alla fotografia. Nel corso degli anni Clark continuò a realizzare serie che mantenevano la stessa cifra stilistica: intimità, crudezza, sguardo dall’interno. Questa coerenza lo rese una figura centrale nel dibattito fotografico tra gli anni Settanta e Novanta, soprattutto nel rapporto tra etica e rappresentazione, tra documento e partecipazione. Nonostante le polemiche, Larry Clark rimane uno degli autori che più hanno contribuito a destabilizzare i confini del linguaggio fotografico tradizionale, aprendo nuove prospettive alla rappresentazione della giovinezza e dei suoi abissi.

Linguaggio visivo e tecniche fotografiche

Per comprendere a fondo l’opera di Larry Clark è necessario analizzarne il linguaggio visivo, che non si riduce al semplice contenuto scandaloso delle immagini, ma si fonda su precise scelte tecniche e formali. Clark prediligeva il bianco e nero ad alto contrasto, che accentuava il carattere drammatico delle scene e conferiva ai volti e ai corpi una dimensione quasi scultorea. L’uso della luce era raramente studiato in modo artificiale: le sue fotografie nascevano quasi sempre da condizioni ambientali, sfruttando lampade domestiche, neon, finestre socchiuse. Questa scelta non era soltanto estetica ma coerente con il suo intento di restituire la verità nuda della vita quotidiana. La fotografia di Clark rifiutava la patina dell’artificio e si nutriva dell’imperfezione.

Uno degli aspetti più distintivi del suo stile è la prossimità fisica al soggetto. Clark scattava quasi sempre da distanze ravvicinate, spesso con un 35mm o un 50mm, ottiche standard che restituiscono la scena con una prospettiva naturale. Tale scelta contribuiva a immergere lo spettatore all’interno della situazione rappresentata, eliminando la distanza che solitamente protegge l’osservatore. L’effetto era quello di un’intimità brutale, quasi imbarazzante, che costringeva chi guardava a confrontarsi direttamente con l’immagine.

Dal punto di vista tecnico, Clark non perseguiva la perfezione formale. Le sue fotografie presentano frequentemente mosso, grana accentuata, esposizioni imperfette. Lungi dall’essere difetti, questi elementi diventano parte integrante del linguaggio, veicolando la sensazione di urgenza e di realtà vissuta in presa diretta. In questo senso Clark anticipa molte delle poetiche documentarie successive, che faranno del difetto e dell’imperfezione un marchio di autenticità. La fotografia diventa testimonianza vissuta, non ricostruzione estetica.

Un altro elemento essenziale è la sequenza narrativa. Clark non concepisce i suoi scatti come opere isolate, ma come tasselli di un racconto più ampio. Nei suoi libri, ogni immagine dialoga con le altre, costruendo una progressione visiva che simula l’esperienza diretta. Questa modalità, che avvicina la fotografia al linguaggio cinematografico, trova un’evoluzione naturale quando Clark inizia a dedicarsi anche alla regia di film. Ma già nei suoi lavori fotografici si nota la volontà di raccontare una storia piuttosto che produrre singoli capolavori iconici.

L’aspetto forse più controverso del suo linguaggio riguarda il rapporto etico con il soggetto. Clark fotografa adolescenti e giovani coinvolti in pratiche di droga, sesso, violenza. Non lo fa dall’esterno ma come parte del gruppo, talvolta condividendo le stesse esperienze. Questo posizionamento solleva interrogativi complessi: fino a che punto l’artista è testimone e fino a che punto complice? La critica si è divisa per decenni su questo punto, ma è proprio in questa ambiguità che risiede la forza del suo lavoro. La fotografia non è un documento neutro, bensì un atto immerso in un contesto di relazioni, di potere e di complicità.

Dal punto di vista storico, Clark ha influenzato generazioni di fotografi successivi, dai più noti come Nan Goldin fino a intere correnti documentarie che hanno scelto di raccontare la vita dall’interno, senza mediazioni. La sua tecnica, apparentemente grezza, ha in realtà imposto una riflessione profonda sulla natura della fotografia documentaria. Non si trattava più di registrare con obiettività, ma di testimoniare con partecipazione, accettando che lo sguardo fosse inevitabilmente coinvolto e parziale.

Il suo approccio visivo anticipa anche molte delle estetiche che verranno definite negli anni Ottanta e Novanta come “lo-fi” o “snapshot aesthetics”, in cui l’immagine non cerca la bellezza classica ma un’immediatezza diretta, quasi diaristica. Clark non usava il termine, ma la sua pratica fu pionieristica nel conferire dignità artistica a ciò che fino ad allora era considerato scarto tecnico. Grana, sfocature, inquadrature sbilenche diventarono così segni di autenticità. Nel contesto della storia della fotografia, la sua importanza risiede proprio nell’aver aperto la strada a un linguaggio più libero, meno vincolato alle regole della perfezione formale.

Opere principali e riconoscimenti

Se la notorietà di Larry Clark nasce con Tulsa, pubblicato nel 1971, la sua carriera si sviluppa negli anni successivi con opere che consolidano e ampliano la sua poetica. Nel 1983 pubblica Teenage Lust, un altro fotolibro che sposta l’attenzione dall’ambiente della provincia americana a quello delle metropoli, mantenendo però invariato il focus sui giovani, sul sesso e sulla marginalità. L’opera, fortemente controversa, raccoglie scatti realizzati tra gli anni Settanta e Ottanta e si configura come un documento spietato dell’adolescenza americana. Ancora una volta l’impatto non fu soltanto estetico ma soprattutto sociale: Clark metteva in discussione l’immagine rassicurante dell’America, mostrando un lato oscuro che la cultura ufficiale preferiva ignorare.

Altre serie fotografiche minori, esposte in gallerie e musei, hanno continuato a esplorare i medesimi temi, ma è con il passaggio al cinema che Clark raggiunge una nuova dimensione. Il film Kids (1995), scritto da Harmony Korine e diretto da Clark, trasferisce sullo schermo la stessa estetica delle sue fotografie: adolescenti coinvolti in sesso promiscuo, droghe leggere, violenza e alienazione. Il film scatenò polemiche internazionali, ma divenne rapidamente un cult, riconosciuto come un ritratto crudo della gioventù urbana newyorkese. Anche in questo caso, Clark non si limitava a documentare ma immergeva lo spettatore in una realtà vissuta, senza giudizi morali né filtri estetici.

Successivamente Clark realizzò altri film, tra cui Another Day in Paradise (1998), Bully (2001) e Wassup Rockers (2005), tutti caratterizzati dalla stessa attenzione per i giovani ai margini e per le dinamiche autodistruttive delle sottoculture americane. Queste opere cinematografiche, pur non avendo sempre riscosso grande successo commerciale, hanno consolidato l’immagine di Clark come autore coerente, capace di trasporre il suo linguaggio fotografico nella narrazione filmica.

Dal punto di vista dei riconoscimenti, Larry Clark ha avuto una carriera segnata da ambivalenze. Se da un lato molte istituzioni artistiche, come il Whitney Museum of American Art o la Biennale di Venezia, hanno esposto i suoi lavori, dall’altro non sono mancate le censure, le critiche e i tentativi di marginalizzare la sua opera a causa dei contenuti espliciti. Eppure proprio queste controversie hanno contribuito a fissare la sua posizione nella storia della fotografia: Clark è diventato sinonimo di scomodo, di autentico, di impossibile da ignorare.

Sul piano tecnico e storico, le sue opere hanno contribuito a ridefinire il concetto di fotografia documentaria. Prima di lui, il documentarismo era legato a un’idea di servizio pubblico, di denuncia o di celebrazione. Con Clark diventa testimonianza personale, confessione, esperienza condivisa. La fotografia smette di essere neutrale e assume una dimensione autobiografica, aprendo la strada a un’intera generazione di autori che troveranno in questa prospettiva nuove possibilità espressive.

Le esposizioni retrospettive dedicate a Clark negli anni Duemila hanno confermato la rilevanza storica della sua produzione. Molti critici hanno sottolineato come la sua opera costituisca una sorta di cronaca generazionale, capace di raccontare gli Stati Uniti da un punto di vista minoritario, marginale ma straordinariamente autentico. Lungi dall’essere semplice provocazione, le sue immagini costituiscono un archivio visivo di enorme valore, uno specchio crudo e sincero di realtà sociali spesso escluse dalla narrazione ufficiale.

In definitiva, le opere di Larry Clark rappresentano un unicum nella storia della fotografia contemporanea. Non solo per i temi trattati, ma per il modo in cui li ha rappresentati: dall’interno, con linguaggio tecnico volutamente imperfetto e con un’etica radicale. Il suo contributo non può essere misurato in termini di premi o di riconoscimenti istituzionali, ma nella capacità di aver modificato per sempre la percezione di cosa la fotografia possa essere. La sua eredità continua a influenzare fotografi e cineasti contemporanei, e i suoi libri e film restano testimonianze imprescindibili di una stagione culturale segnata dall’eccesso, dalla marginalità e dalla ricerca di verità.

Mi chiamo Marco Americi, ho circa 45 anni e da sempre coltivo una profonda passione per la fotografia, intesa non solo come mezzo espressivo ma anche come testimonianza storica e culturale. Nel corso degli anni ho studiato e collezionato fotocamere, riviste, stampe e documenti, sviluppando un forte interesse per tutto ciò che riguarda l’evoluzione tecnica e stilistica della fotografia. Amo scavare nel passato per riportare alla luce autori, correnti e apparecchiature spesso dimenticate, convinto che ogni dettaglio, anche il più piccolo, contribuisca a comporre il grande mosaico della storia dell’immagine. Su storiadellafotografia.com condivido ricerche, approfondimenti e riflessioni, con l’obiettivo di trasmettere il valore documentale e umano della fotografia a un pubblico curioso e appassionato, come me.