Quando si parla di “sistema a baionetta” nell’ambito fotografico il pensiero corre immediatamente agli attacchi per obiettivi, con le loro alette di bloccaggio e il caratteristico mezzo giro che assicura l’innesto. In senso più ampio, però, il principio di accoppiamento rapido a rotazione è stato impiegato anche per un’altra funzione chiave dell’ecosistema fotografico: il caricamento e la gestione della pellicola tramite dorsi e magazzini intercambiabili che si innestano al corpo macchina con meccanismi a scatto o a quarto di giro, spesso accompagnati da interblocchi meccanici e guarnizioni labirintiche per garantire l’impermeabilità alla luce. In altre parole, la “baionetta” non è solo un tema di ottiche: è un linguaggio meccanico che ha reso possibile cambiare pellicola, formato o sensibilità in pochi secondi, senza sacrificare planarità, registro ottico e scorrevolezza del supporto sensibile.

Per comprendere perché questo fosse così importante, occorre tornare al periodo in cui la pellicola in rullo si era imposta e le fotocamere professionali iniziavano a pretendere modularità e rapidità operativa. La grande svolta fu il passaggio dalla camera a dorso fisso alle macchine “di sistema” con magazzini. Non si trattava semplicemente di un “caricatore”: i magazzini migliori integravano piastre pressa-pellicola rettificate, contatori e sistemi di pre-posizionamento al fotogramma 1. L’innesto a baionetta o affine, applicato al retro invece che alla baionetta frontale delle ottiche, permetteva di montare e smontare la “cassaforte della pellicola” con lo stesso gesto istintivo e sicuro con cui si cambiava un obiettivo.

Un caso esemplare nel 35 mm è la Zeiss Ikon Contarex (presentata nel 1958, in commercio dal 1960), che offriva un retro intercambiabile a magazzino: era possibile cambiare pellicola a metà rullo, passare da negativo colore a diapositiva o B/N senza perdere un fotogramma, mantenendo l’accuratezza del percorso filmico e la planarità richiesta dalla qualità Zeiss. L’azienda che lo rese possibile, Zeiss Ikon AG, era nata nel 1926 dalla fusione di quattro marchi storici; la sua attività di produzione di fotocamere in Germania Ovest terminò nel 1972, ma l’idea del dorso intercambiabile si era ormai radicata ai massimi livelli della fotografia professionale.

Se nel 35 mm la Contarex fu una nicchia d’élite, nel medio formato la modularità con magazzini e interfacce “a baionetta” divenne la norma. A segnare l’immaginario fu Hasselblad: la civetta svedese di Victor Hasselblad (1906–1978), che aveva fondato la produzione nel 1941 per la ricognizione aerea e introdotto nel 1948 la prima fotocamera civile modulare 6×6, costruì fin dai primissimi modelli un ecosistema in cui corpo, obiettivi, mirini e dorsi si potessero sostituire al volo. Il meccanismo dei dorsi Hasselblad non è una “baionetta pura” nel senso strettissimo del termine, ma realizza lo stesso scopo: aggancio rapido e lock positivo tramite leve e fermi, interblocco con la volet (dark slide), labirinti antiriflesso sulla finestra filmica e piano pressa calibrato. Dalla vecchia Magazine 12 degli anni ’50 alla A12 (dal 1968), il caricamento e l’aggancio del dorso al corpo sono stati progressivamente perfezionati, fino a diventare uno standard di affidabilità per studio, ritratto e pubblicità.

Negli stessi anni, in Giappone, Mamiya — fondata nel maggio 1940 dal progettista Seiichi Mamiya (1899–1989) — propose sistemi 6×7 come RB67 (1970) e, poi, RZ67 (1982). Il loro “Rotating Back” colpì per l’intuizione ergonomica: il dorso ruotava senza rimuoverlo, passando da orizzontale a verticale in un attimo, mentre l’innesto del magazzino al telaio girevole era garantito da labbra di guida e bloccaggi meccanici che richiamavano, per funzionalità, una baionetta posteriore. Mamiya sfruttò la stessa logica modulare di Hasselblad: cambiare formato (6×7, 6×4,5), pellicola, sensibilità o tipo di emulsione senza riavvolgere il rullo e senza rischi per la planarità.

Parallelamente, nel cinema il principio di magazzini a innesto rapido si affermò con forza. La tedesca ARRI (Arnold & Richter Cine Technik) — fondata a Monaco nel 1917 da August Arnold (1898–1983) e Robert Richter (1899–1972) — portò nel 1975 la Arriflex 16SR, una 16 mm con magazzini coassiali da 120 m a innesto e sgancio rapidi, in cui la tenuta alla luce è affidata a tenute in velluto, guide e latch robustissimi, mentre rulli e sensori (a sporgenza ridotta) stabiliscono l’accuratezza della loop e la stabilità del trascinamento. Anche se spesso si parla di “magazzino coassiale” e “dovetail” più che di “baionetta”, la filosofia è la medesima: accoppiare in fretta un modulo che contiene pellicola, assicurarlo con un gesto univoco e sigillare il vano pellicola senza compromessi.

Questa genealogia consente anche un utile confronto con sistemi non a baionetta: per esempio i caricamenti “drop-in” dei Kodak Instamatic 126 (1963) o gli Agfa Rapid (1964), che puntavano alla semplicità assoluta per il grande pubblico. Quei caricatori risolvevano la difficoltà dell’aggancio al rocchetto, ma non offrivano le garanzie di planarità, modularità e ripetibilità richieste dai professionisti, né consentivano mid‑roll change seri. È proprio nella fotografia professionale — e in particolare nel medio formato e nel cinema — che il concetto di caricamento con sistema a baionetta ha trovato un terreno fertile, unendo ergonomia, precisione meccanica e produttività sul set.

Anatomia meccanica: interfaccia a baionetta, tenute alla luce e controllo del percorso filmico

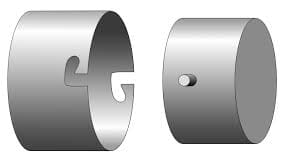

Per capire come funziona davvero un caricamento a pellicola con sistema a baionetta occorre sezionare l’interfaccia “retro‑corpo” come si farebbe con una baionetta d’obiettivo. La flangia sul corpo ospita delle rampe o labbra di guida; il magazzino presenta alette o gole che si impegnano ruotando o scorrendo per pochi millimetri fino a un fermo elastico o a camma. Nei sistemi più “puri” la chiusura è proprio a quarto di giro; in altri, come Hasselblad V, l’aggancio è affidato a leve e spine di arresto che svolgono la stessa funzione: evitare tolleranze di posizionamento, creare un contatto ripetibile tra piano pressa e riferimento del piano pellicola, garantire che la finestra filmica del dorso sia perfettamente centrata rispetto al piano focale del corpo e che la planarità sia costante su tutto il fotogramma.

La tenuta alla luce è un secondo asse progettuale. Attorno alla finestra filmica, il dorso integra labirinti con profili a Z e velluti o foam a bassa memoria elastica; sul corpo corrispondono battute fresate e annerite. L’innesto a baionetta — con il suo bloccaggio netto — assicura che questi labirinti si accoppino sempre alla stessa profondità, mantenendo la pressione corretta e impedendo infiltrazioni: l’unico modo per evitare strisciate di luce è che il dorso non possa “respirare” sotto sollecitazioni o vibrazioni. Non si tratta solo di oscurità: l’accoppiamento stabile evita anche micro‑slittamenti che potrebbero tagliare il fotogramma in corrispondenza della finestra.

Il terzo tema è il controllo del percorso filmico. Nei magazzini moderni la planarità è responsabilità congiunta del pressapellicola (rettificato) e del tensionamento fra rocchetto cedente e ricevente. In sistemi come Hasselblad, il passaggio dalla vecchia Magazine 12 alla A12 è anche il passaggio da un’impostazione che faceva riferimento al “peephole” e alla numerazione sulla carta di protezione dei 120 (il fotografo vedeva il numero “1” e poi azzerava) a un sistema “automatico” di rilevamento della carta che arresta il trascinamento esattamente alla cornice del primo fotogramma. L’A12 impiega ruote e frizioni calibrate, e l’operazione corretta di allineamento delle frecce della carta backup con il riferimento nell’inserto garantisce che la scansione dei 12 fotogrammi sia equidistante e senza sovrapposizioni.

I magazzini Mamiya RB67 aggiungono la variabile del “Rotating Back”: il dorso si innesta al telaio girevole con guide maschio‑femmina, fermi e leve di sicurezza che impediscono lo sgancio non voluto. Ruotando di 90°, gli ingombri del dorso e le guide non devono interferire con la corsa della mirror‑box né con l’accoppiamento del contascatti. Il sistema di interblocchi è ricco: se non si estrae la dark slide, l’otturatore non scatta; se la ghiera multi‑exposure non è in posizione corretta, il trascinamento può disaccoppiarsi dal contascatti. Sono dettagli meccanici che trasformano un potenziale caos in una catena sequenziale sicura. La precisione del lock “tipo baionetta” è la premessa perché questi interblocchi sappiano sempre dove si trova il dorso in rapporto al corpo.

Nel cinema la fisica del percorso filmico è più severa. Sui magazzini ARRI 16SR (16 mm) i coassiali separano la sezione di alimentazione e raccolta attorno al passaggio in macchina: il caricamento nel bag (o al buio) prevede la formazione delle loop di ingresso e uscita con lunghezze prefissate, guidate da rulli a basso attrito; la baionetta/fermo del magazzino al corpo assicura che i pignoni di trascinamento corrispondano sempre alla stessa distanza dalla finestra di esposizione e che non cambi la tensione ai rulli di guida. Il risultato pratico è duplice: affidabilità a velocità di ripresa variabili e stabilità del registro immagine, con la pressura e i gate dal disegno molto accurato. Senza un innesto rapido e ripetibile, i minuti sul set andrebbero dispersi in micro‑regolazioni a ogni cambio magazzino.

Nel complesso, dunque, un caricamento “a baionetta” applicato ai dorsi pellicola è un sistema di riferimento: definisce quote, piani, durezze elastiche e sequenze. Quando funziona, è invisibile. Lo si percepisce solo quando fallisce: numeri che non scorrono, sovrapposizioni fra fotogrammi, banding da infiltrazioni di luce, fuori‑fuoco diffuso da pressa‑pellicola spessorato male. Per questo i manuali insistono su pulizia dei velluti, integrità delle spugnette e olio zero sui rulli. È la metrologia dell’analogico: non si tratta di “romanticismo meccanico”, ma di ingegneria dei micrometri applicata a un supporto flessibile.

Contarex, Hasselblad A12, Mamiya RB67 e Arriflex 16SR

La Zeiss Ikon Contarex rappresenta l’idea del magazzino 35 mm intercambiabile portata all’estremo della qualità costruttiva tedesca. La Contarex “Bullseye” fu presentata alla Photokina del 1958 e venduta dal 1960; la famiglia si estese fino al 1972. L’intercambiabilità del dorso — con slip‑off back sostituibile da magazine — consentiva di passare da una pellicola all’altra in piena luce, grazie a volet interne e a un accoppiamento a scatto preciso, gestendo l’avanzamento tramite accoppiamenti meccanici fra il tamburo del dorso e il cinematismo del corpo. Sul piano storico, questa soluzione nasce in un’azienda, Zeiss Ikon, che aveva unito nel 1926 marchi come Contessa‑Nettel, Ernemann e ICA: un colosso che, però, non riuscì a reggere la concorrenza numerica e organizzativa dei giapponesi, cessando la produzione in Germania Ovest nel 1972. Resta l’insegnamento: il dorso a innesto rapido è sensato anche nel 35 mm, ma si paga in complessità e costi di produzione, sostenibili solo ai piani alti del mercato.

Con Hasselblad il discorso diventa un manifesto. Dalla 1600F del 1948 fino alle 500C/M, il modulo “dorso” è parte integrante dell’esperienza d’uso. Lo sgancio/aggancio di un A12 richiede di inserire la dark slide, azionare il fermo, estrarre il dorso, caricare l’inserto con un 120 trasferendo il rocchetto vuoto a destra e allineando le frecce sulla carta con il riferimento interno, reinserire, avanzare fino al blocco al fotogramma 1, e sfilare la dark slide (che si alloggia nella tasca). L’interfaccia dorso‑corpo, pur non essendo una baionetta rotativa canonica, ragiona allo stesso modo: l’aggancio è univoco e ripetibile, il labirinto perimetrale sigilla, la leva di blocco compie il ruolo del “click” della baionetta. Il risultato è che — in studio — si tengono tre o quattro dorsi già pronti: due B/N con sensibilità diverse, uno colore e magari un 6×4,5. Il cambio in dieci secondi non è un vezzo: consente di lavorare per scene anziché per rulli, ottimizzando la gestione della luce di posa e della postproduzione. E la ripetibilità metrologica è tale che si può usare un dorso differente senza ritoccare il fuoco: il pressa‑pellicola è rettificato e la quota del piano filmico è definita dall’interfaccia.

Il mondo Mamiya introduce il fattore ergonomia. Con RB67 (1970), Mamiya propone un telaio ruotante che regge il dorso: non serve smontare nulla per passare da orizzontale a verticale. Ma la rotazione introduce sfide meccaniche non banali: il registro del piano pellicola, la pressione della piastra, la parallasse dei riferimenti del contascatti e l’allineamento della finestra filmica devono rimanere costanti nei due orientamenti. Per riuscirci, Mamiya disegna un innesto con battute ampie e fianchi anti‑torsione, oltre a una catena di interblocchi che impedisce lo scatto con la dark slide inserita, scongiurando i “back‑fog”. Il caricamento del cassettino 120 è deliberatamente pedagogico: si sposta il rocchetto vuoto, si infila il 120 con la parte nera della carta all’esterno, si inserisce la lingua nella spaccatura del rocchetto ricevente e si tiene in tensione con le dita. La finestra (sui primi dorsi) guida fino al numero “1”; i dorsi più evoluti sincronizzano il contascatti con un leveraggio che scatta quando la porta si chiude e la carta raggiunge un punto noto. È l’altra faccia della baionetta: non solo aggancio, ma linguaggio meccanico condiviso fra dorso e corpo.

Infine, il cinema con ARRI 16SR è la prova che la rapidità modulare non è un capriccio, ma una necessità produttiva. La 16SR nasce nel 1975 per portare la categoria reflex silenziata nel 16 mm a un nuovo livello. Il magazzino si carica al buio: il film corre dal rocchetto di alimentazione a quello ricevente passando per i rulli; si formano due loop di lunghezza definita che garantiscono la decoupling compliance fra trascinamento intermittente e rulli guida. Il magazzino si innesta al corpo con un gesto che ricorda la filosofia della baionetta: guide, perni e un fermo a leva. La ripetibilità della posizione consente al registro immagine di rimanere costante e alla lettura del counter di allinearsi. Altri dettagli — dal felt‑trap alle curvature dei rulli — confermano che, in cinematografia, l’innesto rapido non è solo un modo per risparmiare tempo, ma anche per standardizzare il comportamento filmico fra diversi carichi. Chiunque abbia cambiato magazzino in esterni con vento sa che la possibilità di chiudere il ciclo in pochi secondi è, spesso, la differenza fra tornare a casa con il piano di lavorazione rispettato o accumulare ritardi.

In tutti questi esempi, emergono tre requisiti tecnici che spiegano perché il caricamento “a baionetta” sia sopravvissuto alla storia: la ripetibilità metrica (la fotocamera “sa” sempre dov’è la pellicola), l’ermeticità alla luce (nessuna sorpresa in camera oscura) e la produttività (si lavora per moduli e non per corpi macchina). È significativo che, quando la fotografia digitale ha cominciato a colonizzare il medio formato, i primi sistemi — Hasselblad H, Phase One con dorsi digitali su corpi Mamiya — abbiano ereditato il paradigma del dorso a innesto rapido, benché il supporto sensibile fosse ormai un sensore. La lezione della pellicola “a baionetta” ha dunque superato la transizione di medium: quando serve modularità controllata, una baionetta posteriore resta, ancora oggi, un’ottima idea.

Fonti

- Hasselblad – Victor Hasselblad (1906–1978), storia aziendale

- Hasselblad Foundation – The Hasselblad Camera (1600F 1948; modularità)

- Wikipedia – Victor Hasselblad (date biografiche e timeline)

- Manualslib – Hasselblad A12 Instruction Manual (caricamento e interfacce)

- 35mmc – Function & Repair of Hasselblad Film Backs (A12 e precedenti)

- Ken Rockwell – Hasselblad A12, Magazine 12 e varianti (storia/uso)

- NOC SENSEI – Come caricare la pellicola nel dorso Hasselblad A12 (tutorial)

- Camera‑wiki – Seiichi Mamiya (1899–1989), fondatore

- Wikipedia – Mamiya (fondazione 1940, famiglie RB/RZ/645)

- Manualslib – Mamiya RB67 Instructions (rotating back, caricamento)

- Pacific Rim Camera – RB67 Instructions (estratto manuale storico)

- Science Museum Group – Mamiya (profilo storico aziendale)

- Camera‑wiki – Zeiss Ikon (fondazione 1926, contesto storico)

- Wikipedia – Contarex (magazzino intercambiabile, 1958–1972)

- Early Photography – Contarex (scheda storica con accessori e magazine)

- Kamerastore – Zeiss Ikon Interchangeable Film Back (Contarex)

- Mike Elek – Zeiss Ikon history (1926–1972)

- ARRI – The History of ARRI (fondazione 1917, evoluzione)

- Film & Digital Times – ARRI Centennial (profilo storico)

- Internet Archive – Arriflex 16SR Instruction Manual (magazzino coassiale)

- Manualslib – Arriflex 16SR II‑E Instruction Manual

- CinemaTechnic – Camera Profiles: ARRI 16SR (caratteristiche, magazzini)

- Camera‑wiki – Agfa Rapid (contrasto con i sistemi professionali)

- Camera‑wiki – 126 Instamatic (drop‑in consumer, confronto storico)

Mi chiamo Marco Adelanti, ho 35 anni e vivo la mia vita tra due grandi passioni: la fotografia e la motocicletta. Viaggiare su due ruote mi ha insegnato a guardare il mondo con occhi più attenti, pronti a cogliere l’attimo, la luce giusta, il dettaglio che racconta una storia. Ho iniziato a fotografare per documentare i miei itinerari, ma col tempo è diventata una vera vocazione, che mi ha portato ad approfondire la storia della fotografia e a studiarne i protagonisti, gli stili e le trasformazioni tecniche. Su storiadellafotografia.com porto una prospettiva dinamica, visiva e concreta: mi piace raccontare l’evoluzione della fotografia come se fosse un viaggio, fatto di tappe, incontri e visioni. Scrivo per chi ama l’immagine come mezzo di scoperta e libertà, proprio come un lungo viaggio su strada.