Carlo Maria Francesco Giuseppe Naya nacque a Tronzano Vercellese, in provincia di Vercelli, il 2 agosto 1816, ed è scomparso a Venezia il 30 maggio 1882. Figlio di una famiglia benestante, intraprese gli studi in Legge all’Università di Pisa, laureandosi nel 1840. Il fratello Giovanni, con cui intraprese un lungo viaggio attraverso Europa, Asia e Nordafrica, morì prematuramente, ma nel frattempo Carlo aveva già iniziato a sviluppare un interesse appassionato per le tecniche emergenti della fotografia: alcuni racconti suggeriscono come ad Istanbul, nel 1845, avesse cominciato a pubblicizzare i propri servizi come ritrattista professionista.

Certamente, durante gli anni ’40 l’ambiente europeo era pervaso dal fermento creato dal dagherrotipo. Dopo soggiorni in città come Parigi e Praga, Naya si affinò nelle tecniche del dagherrotipo e della stampa su lastre di vetro al collodio umido. All’alba della sua formazione, egli già sperimentava l’uso di lastre di vetro di dimensioni generose (19,5 × 26 cm), scattando soggetti folklorici del Sud Italia. Tali prove iniziali costituirono la base della sua credibilità quando decise che Venezia sarebbe diventata la sua nuova patria professionale.

Studi giuridici, viaggi e avvicinamento alla fotografia

Carlo Naya iniziò la sua carriera come studioso di giurisprudenza, laureandosi a Pisa nel 1840. Ormai indipendente economicamente, intraprese viaggi in Europa, Nord Africa e Medio Oriente, con l’intento di esplorare sia aspetti culturali sia tecnologie emergenti. Fu proprio in Francia, verso il 1840, che Naya scoprì il processo del dagherrotipo. Questo incontro con la fotografia pionieristica lo affascinò profondamente, tanto da iscriversi a corsi pratici di sensibilizzazione delle lastre.

Alla metà degli anni Quaranta aprì un atelier a Istanbul con il fratello; lì iniziò a sperimentare il processo al collodio umido, una tecnica che aveva l’enorme vantaggio di offrire negativi su lastra di vetro, più nitidi e dettagliati rispetto ai dagherrotipi. Dopo la morte del fratello, Naya si stabilì definitivamente a Venezia nel 1856. L’anno successivo aprì un laboratorio in Campo San Maurizio in collaborazione con Carlo Ponti, fotografo e ottico. Questa sinergia, fondamentalmente commerciale, lo spinse verso una produzione più ampia e precisa.

Nel 1868 Naya interruppe la collaborazione con Ponti per fondare uno studio autonomo nei pressi di Piazza San Marco. Qui allestì un laboratorio interno, una sala per ricevere clienti e un’area espositiva, dando vita a un modello imprenditoriale avanzato che integrava produzione artistica, processo chimico e distribuzione della stampa. La struttura richiamò l’attenzione per l’ampiezza delle sue soluzioni tecniche e per lo staff normalmente impiegato.

Metodologie tecniche e sperimentazioni in studio

Il processo al collodio umido, adottato da Naya con grande padronanza, prevedeva che la lastra di vetro fosse cosparsa di una soluzione a base di collodio e sali di iodio prima dell’esposizione. Poiché restava amplificato il dettaglio rispetto al dagherrotipo, questo sistema consentiva di realizzare negativi dalla risoluzione elevata, capaci di evidenziare decorazioni architettoniche, tessiture e incisioni. Le lastre, spesso di dimensioni superiori a 30×40 cm, erano utilizzate per riprese sia interne sia esterne. Nel caso delle vedute veneziane, l’uso di cavalletti robusti e controlli precisi dell’esposizione divenne centrale per evitare sfocature dovute a eventuali movimenti.

Per la stampa, Naya sfruttava la stampa albuminica, tecnica che utilizzava polvere d’argento mescolata all’albume d’uovo per produrre stampe brillanti e con tonalità calde. La carta veniva preventivamente sbiancata, emulsificata con soluzione albuminica, lasciata asciugare, e poi immersa nella soluzione sensibilizzante. L’esposizione veniva effettuata sotto luce solare o luce artificiale diffusa, dopodiché la stampa veniva sviluppata e fissata. Per garantire la qualità, Naya aveva predisposto nel suo laboratorio spazi riscaldati, vasche dedicate a diversi passaggi e strumenti per il ritocco manuale delle stampe, quali pennini, carboncini, pigmenti e strumenti per eliminare difetti.

Quando affrontava scene notturne – spesso denominate “chiari di luna” – ricorreva a tecniche sofisticate. Sovraesponeva il negativo, utilizzava doppie esposizioni su lastre sovrapposte o cartoncini riflettenti applicati sulla lastra. Successivamente ritoccava direttamente la stampa, introducendo contrasti forti e riflessi argentati per evocare la luminosità lunare. Lo scatto “Night View of the Grand Canal” resta il miglior esempio di questo approccio: un lavoro ibrido tra fotografia e pittura, caratterizzato da una forte componente artigianale.

Il laboratorio era inoltre attrezzato per la preparazione delle lastre e delle soluzioni fotografiche: galleria oscura per la sensibilizzazione, vasche per sviluppo e fissaggio, lampade a olio o gas per l’esposizione controllata. Venne adottato un rigoroso processo di catalogazione: ogni lastra era numerata e accompagnata da didascalie in italiano, francese e inglese. Questo sistema multilingue rispondeva alle esigenze di un mercato internazionale in crescita.

Metodologie tecniche e sperimentazioni in studio

Il processo al collodio umido, adottato da Naya con grande padronanza, prevedeva che la lastra di vetro fosse cosparsa di una soluzione a base di collodio e sali di iodio prima dell’esposizione. Poiché restava amplificato il dettaglio rispetto al dagherrotipo, questo sistema consentiva di realizzare negativi dalla risoluzione elevata, capaci di evidenziare decorazioni architettoniche, tessiture e incisioni. Le lastre, spesso di dimensioni superiori a 30×40 cm, erano utilizzate per riprese sia interne sia esterne. Nel caso delle vedute veneziane, l’uso di cavalletti robusti e controlli precisi dell’esposizione divenne centrale per evitare sfocature dovute a eventuali movimenti.

Per la stampa, Naya sfruttava la stampa albuminica, tecnica che utilizzava polvere d’argento mescolata all’albume d’uovo per produrre stampe brillanti e con tonalità calde. La carta veniva preventivamente sbiancata, emulsificata con soluzione albuminica, lasciata asciugare, e poi immersa nella soluzione sensibilizzante. L’esposizione veniva effettuata sotto luce solare o luce artificiale diffusa, dopodiché la stampa veniva sviluppata e fissata. Per garantire la qualità, Naya aveva predisposto nel suo laboratorio spazi riscaldati, vasche dedicate a diversi passaggi e strumenti per il ritocco manuale delle stampe, quali pennini, carboncini, pigmenti e strumenti per eliminare difetti.

Quando affrontava scene notturne – spesso denominate “chiari di luna” – ricorreva a tecniche sofisticate. Sovraesponeva il negativo, utilizzava doppie esposizioni su lastre sovrapposte o cartoncini riflettenti applicati sulla lastra. Successivamente ritoccava direttamente la stampa, introducendo contrasti forti e riflessi argentati per evocare la luminosità lunare. Lo scatto “Night View of the Grand Canal” resta il miglior esempio di questo approccio: un lavoro ibrido tra fotografia e pittura, caratterizzato da una forte componente artigianale.

Il laboratorio era inoltre attrezzato per la preparazione delle lastre e delle soluzioni fotografiche: galleria oscura per la sensibilizzazione, vasche per sviluppo e fissaggio, lampade a olio o gas per l’esposizione controllata. Venne adottato un rigoroso processo di catalogazione: ogni lastra era numerata e accompagnata da didascalie in italiano, francese e inglese. Questo sistema multilingue rispondeva alle esigenze di un mercato internazionale in crescita.

Evoluzione dello studio e rete commerciale

Il laboratorio di Naya era un complesso commerciale strutturato: comprendeva almeno tre sedi distribuite nel centro di Venezia – Campo San Maurizio, Piazza San Marco e Riva degli Schiavoni – ognuna con ruoli differenti: produzione, vendita e esposizione. Lo studio impiegava assistenti per le riprese esterne, che affiancavano Naya durante i viaggi in laguna, e collaboratori come Tomaso Filippi, che ne raccolsero l’eredità e ne preservarono l’archivio.

La distribuzione delle fotografie si appoggiava a diverse modalità: vendita al dettaglio a turisti, presenza in esposizioni e fiere internazionali, partnership con agenti in città straniere. Altre stampe furono aggregate in album per collezionisti. Nel 1880 Naya intentò cause legali contro fotografi concorrenti accusati di imitare le sue vedute: ciò testimonia una crescente consapevolezza del valore commerciale e d’autore del suo lavoro.

Lo studio era inoltre luogo di sperimentazione, dove si definivano standard produttivi elevati. L’introduzione di cavalletti calibrati, lastre standardizzate, strumenti per la microscopia ottica sui negativi e metodologie di conservazione chimica lo rese una vera e propria fabbrica fotografica, anticipando il concetto moderno di studio industriale.

Archivio, gestione postuma e raccolte

Alla morte di Naya la gestione passò alla moglie Ida Lessiak, attiva fino alla sua successiva morte. Subentrò poi Antonio Dal Zotto, che mantenne lo studio in attività fino al 1918. In quell’anno lo stabilimento chiuse e l’intero archivio – oltre 5.000 lastre, di cui circa 1.800 raffiguranti Venezia – fu acquisito da Osvaldo Böhm. Fondata da Böhm la casa editrice e laboratorio “O. Böhm Fotografo‑Editore”, l’archivio trovò nuova vita fino agli anni Ottanta.

Negli anni successivi molte opere originali furono donate o vendute a musei e biblioteche internazionali: tra questi la Biblioteca Vallicelliana di Roma, la Rubenstein Library della Duke University, le National Galleries of Scotland, il Metropolitan Museum di New York, la Biblioteca Marciana di Venezia.

Oggi l’archivio Naya costituisce un patrimonio unico per la documentazione ottocentesca di Venezia, con valore artistico ma anche storico e tecnologico. Studiosi e restauratori lo utilizzano ancora per confronti sul degrado di edifici, stratificazioni visive e procedure di restauro.

Opere principali

Carlo Naya lasciò un corpus fotografico vasto, variegato e tecnicamente raffinato:

Night View of the Grand Canal, Venice – costruita con tecniche di doppia esposizione e pigmenti, offre uno scenario notturno intensamente suggestivo, dove le luci artificiali diventano quasi pittura.

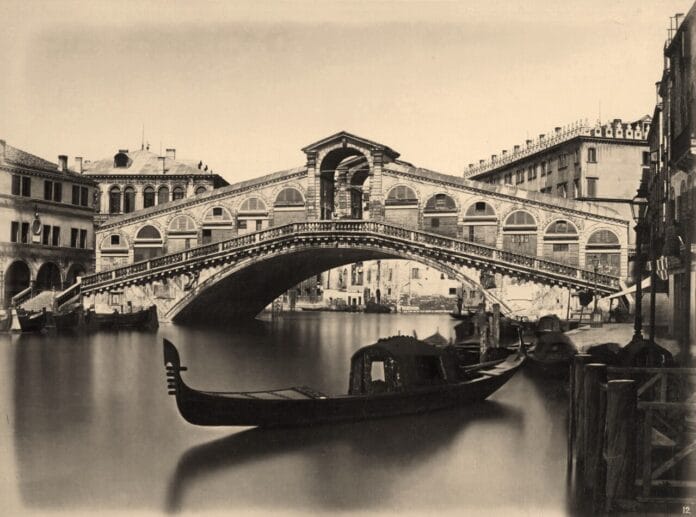

Vedute di Venezia (1866) – serie che documenta palazzi, ponti e canali. Realizzata con collodio umido e stampa albuminica, evidenzia qualità di risoluzione, scelta della luce e composizione.

Fotografie degli affreschi degli Scrovegni a Padova (1865) – primi documenti fotografici di superfici pittoriche pre-restauro, con impiego di sviluppo a contrasto contenuto per preservare i dettagli cromatici.

Album montati alla Duke University – contenenti 92 stampe in formato circa 27×35 cm, ricchi di annotazioni manoscritte e note tecniche.

Ritratti e scene di vita veneziana – scatti ambientati, con composizioni attente e cura del soggetto; rappresentano lo sguardo documentaristico sui mestieri e la cultura popolare.

Fonti

- https://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_Naya

- https://www.treccani.it/enciclopedia/carlo-naya_%28Dizionario-Biografico%29/

- https://www.mufoco.org/

- https://fotografiamoderna.it/carlo-naya/

- https://archiviostorico.fondazionefiera.it/

- https://www.theartpostblog.com/carlo-naya-fotografia/

- https://venipedia.it/it/venipedia/carlo-naya

Mi chiamo Marco Americi, ho circa 45 anni e da sempre coltivo una profonda passione per la fotografia, intesa non solo come mezzo espressivo ma anche come testimonianza storica e culturale. Nel corso degli anni ho studiato e collezionato fotocamere, riviste, stampe e documenti, sviluppando un forte interesse per tutto ciò che riguarda l’evoluzione tecnica e stilistica della fotografia. Amo scavare nel passato per riportare alla luce autori, correnti e apparecchiature spesso dimenticate, convinto che ogni dettaglio, anche il più piccolo, contribuisca a comporre il grande mosaico della storia dell’immagine. Su storiadellafotografia.com condivido ricerche, approfondimenti e riflessioni, con l’obiettivo di trasmettere il valore documentale e umano della fotografia a un pubblico curioso e appassionato, come me.