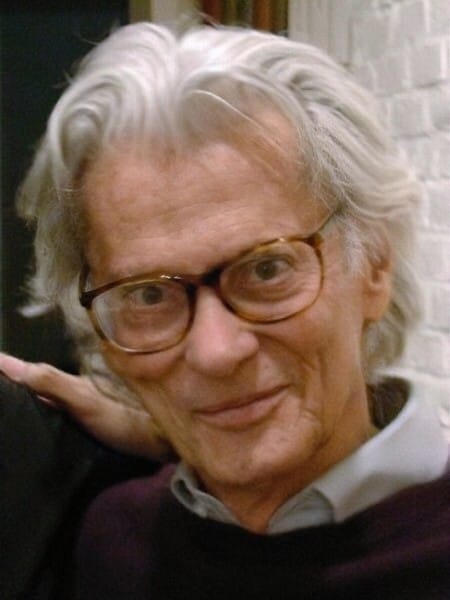

Richard Avedon (nato il 15 maggio 1923 a New York City, Stati Uniti; deceduto il 1º ottobre 2004 a San Antonio, Texas, Stati Uniti) fu una figura cardine nella fotografia del XX secolo, le cui sperimentazioni tecniche nel ritratto e nella fotografia di moda hanno ridefinito il linguaggio visivo moderno. Considerato uno dei pionieri assoluti della ritrattistica contemporanea, Avedon non fu solo un fotografo, ma un innovatore metodico che trasformò la fotografia da documento a linguaggio artistico sofisticato.

Richard Avedon trascorse l’infanzia a New York, immerso in un ambiente familiare sensibile alle arti: sua madre, di origine ebrea-irlandese, e suo padre, proprietario di una piccola galleria pubblicitaria, stimolarono in lui un’attenzione precoce alla composizione e alla narrativa visiva. All’età di undici anni ricevette in dono una Kodak Brownie, strumento con cui iniziò ad esplorare i fondamenti di apertura del diaframma, tempi di posa e profondità di campo. Queste prime sessioni, spesso dedicate a ritratti dei familiari, gli permisero di comprendere l’importanza del contatto umano e della posa spontanea.

Durante gli anni alla DeWitt Clinton High School, Avedon frequentò corsi serali presso il Photo League di New York, dove apprese i processi di sviluppo in bianco e nero. Studioso della formula del Rodinal e del metol-idrochinone, sperimentò variazioni di temperatura e pH per modulare il contrasto. La lezione più importante fu probabilmente l’uso dei rinforzatori di contrasto, che consentivano di isolare dettagli nei punti di luce senza sacrificare i toni medi.

Nel 1942 si iscrisse alla Columbia University, studiando giornalismo e storia dell’arte; qui approfondì la visione di Walker Evans riguardo al fotogiornalismo sociale, e l’idea di Henri Cartier-Bresson del “momento decisivo”. L’esperienza più formativa fu però il servizio militare nel US Army Signal Corps (1944–1946), dove operò con pellicole 35 mm e attrezzature medio formato, imparando a gestire luci artificiali e di emergenza in situazioni complesse.

Durante questo periodo, ebbe modo di lavorare in condizioni estreme, sviluppando negativi in ambienti mobili, talvolta improvvisando camere oscure con tende nere e sviluppando pellicole con soluzioni chimiche instabili. Questa esperienza temprò il suo spirito tecnico e lo rese consapevole del valore della precisione chimica, della temperatura di sviluppo e della gestione del grano fotografico nei negativi esposti in condizioni limite.

Al rientro dal servizio, nel 1946, Avedon iniziò a collaborare con Harper’s Bazaar. Lì sperimentò un approccio nuovo al ritratto: utilizzava una Graflex 4×5”, spesso con obiettivi Rapid Rectilinear, che garantivano una nitidezza straordinaria. I tempi di posa, calibrati a 1/125 s con flash sincronizzato, e le aperture tra f/8 e f/11 gli permisero di isolare i particolari anatomici dei modelli, enfatizzando l’intensità emotiva.

Negli anni Cinquanta, Avedon rivoluzionò la fotografia di moda e ritratto introducendo il concetto di spazio negativo: lo spazio vuoto attorno al soggetto diventa elemento compositivo, in grado di esaltare la figura centrale. Allestiva studi minimalisti con pareti bianche, sistemi di flash stroboscopici Profoto e lastre di diffusione per ammorbidire la luce, ottenendo un contrasto netto e omissione di distrazioni visive. Il suo set era una macchina visiva calibrata, in cui ogni centimetro della luce era misurato tramite esposimetri analogici Sekonic L-28 e riflettometri da studio.

Lo studio approfondito delle ombre dure lo portò a definire regole precise. Ad esempio, posizionava i beauty dish a un’angolazione di 30° sopra il piano oculare, calibrando la distanza in modo da creare ombre graduali che modellano i volumi del viso. Nella fotografia in esterni, testava le condizioni con Polaroid Type 55, valutando l’effetto dei filtri Wratten 85C e 81B prima di procedere con la pellicola 120.

Uno dei suoi esperimenti più ambiziosi fu l’uso del movimento in fotografia di moda. Nel celebre servizio Dovima with Elephants (1955), impiegò Kodak Tri-X 400 ISO e un motore di avanzamento rapido per congelare soggetti in movimento. In laboratorio, adottò un doppio bagno di sviluppo: un primo con Kodak D-76 a 1:1 per un contrasto spinto, seguito da un bagno di tetraborato di sodio per ridurre i neri troppo compatti, preservando dettagli nelle parti più scure. In alcune fasi delle prove adottò anche lo sviluppo compensatore con Pyrocat-HD, per ottimizzare i dettagli nelle alte luci.

Avedon fu uno dei primi fotografi ad applicare un’analisi tecnica al linguaggio espressivo della fotografia editoriale. Creò una scheda tecnica per ogni servizio, annotando ogni parametro: lunghezza focale, apertura, distanza soggetto-camera, tipo di luce, temperatura colore, densitometria del negativo. La fotografia per lui era anche scienza: calcolava l’incidenza dell’illuminazione a tre punti per modificare in postproduzione la lettura tridimensionale del volto.

Negli anni Sessanta, Avedon si confrontò con la fotografia a colori su Vogue. Utilizzò pellicole Ektachrome 64 e sviluppò un workflow ibrido: le stampe color venivano prima acquisite con un drum scanner a luce fredda, poi calibrate digitalmente su un sistema di gestione del colore basato su profilo ICC. Questo processo gli permise di ottenere stampe con una resa cromatica fedele, soprattutto nei toni della pelle. Il trattamento del colore era eseguito su proof stampati con inchiostri pigmentati Epson e successivamente comparati tramite spettrofotometro con i negativi originali.

Avedon anticipò l’era della fotografia concettuale applicata alla moda, creando storyboard e narrazioni visive prima dello shooting. I suoi set erano veri e propri laboratori interdisciplinari, con scenografi, stilisti, art director e ottici. Mise in discussione l’idea di posa statica, introducendo il concetto di posa in flusso, cioè soggetti in movimento libero, registrati con tempi veloci (fino a 1/1000) e sequenze multiple.

Direzione artistica ed editoriale

Dal 1966, in qualità di fotografo ufficiale di Vogue e The New Yorker, Avedon trasformò i servizi di moda in narrazioni visive. Introduceva ambientazioni cinematografiche, collaborando con scenografi e costumisti per creare set che integrassero elementi autentici raccolti in loco. Per gli scatti in esterni, montava filtri ND graduati per bilanciare le esposizioni tra cielo luminoso e soggetto in ombra, assicurando un range dinamico ottimale. Alcuni shooting venivano preceduti da sessioni notturne di test ottici per verificare il comportamento dei riflessi su materiali specifici come seta o vinile.

Sul set, ogni dettaglio era controllato: si eseguivano decine di provini Polaroid piane, analizzati poi con il team grafico per valutare contrasto e tonalità. Avedon prediligeva il toner seppia a tre immersioni per i servizi in costume storico, ottenendo un aspetto vintage senza rinunciare alla precisione dei dettagli. Le stampe venivano realizzate su carta Ilford Galerie con doppio lavaggio per garantire archiviazione a lunga durata.

L’introduzione di videocamere Super 8 per documentare il backstage fu un’innovazione: fotogrammi selezionati dal film venivano usati per analisi post-shoot, migliorando la direzione dei soggetti e la gestione del movimento. Le copertine di Rolling Stone, realizzate con Hasselblad 500C/M e ottiche Zeiss, includevano spesso sperimentazioni di formato: virate, rotazioni in camera e doppie esposizioni controllate da timer meccanici. Ogni foto era accompagnata da una bozza tecnica di esposizione e filtraggio, simile a una sceneggiatura visiva.

Nel lavoro editoriale Avedon sviluppò un metodo di stampa a tre passaggi con mascheratura selettiva delle ombre: stampava un primo negativo con contrasto pieno, un secondo con luci modulate e un terzo con un filtro giallo tenue per arricchire i toni caldi. Questo sistema gli permetteva di gestire ogni gradazione della pelle e di ottenere una tridimensionalità senza bisogno di postproduzione digitale.

Opere principali

In the American West (1985–1987)

La serie In the American West rappresenta l’apice delle sperimentazioni tecniche di Avedon. Allestì un set portatile costituito da una tenda bianca 3×3 m e un sistema di flash alimentato da generatori a benzina Gw‑Power. Utilizzò Kodak T-Max 3200 portata a 6400 ISO e un obiettivo Zeiss 150 mm f/5.6 su Plaubel Makina 4×5 per isolare completamente il soggetto dal contesto.

Le stampe vennero realizzate con un ingranditore Durst Laborator 138M, dotato di un otturatore OWI per esposizioni fino a 30 s. Avedon introdusse un innovativo sistema di filtri slot in resina acrilica, che consentivano di regolare il contrasto in cinque gradi. Questo approccio portò alla produzione di ritratti crudi e dettagliati, capaci di rivelare ogni aspetto fisiognomico del soggetto. Ogni soggetto veniva fotografato frontalmente, a pieno campo, con un’espressione neutra. L’intensità era affidata alla relazione tra dettaglio e composizione.

Dovima with Elephants (1955)

In questo servizio, Avedon sfruttò le capacità di scatto continuo della Nikon F Photomic equipaggiata con un motore MD‑2. Le pellicole Tri‑X vennero sviluppate con D‑76 diluito a 1:1, seguito da un bagno di riduttore di contrasto per preservare il dettaglio ambientale dietro gli elefanti.

Il set in un circo itinerante fu illuminato con quattro generatori flash Profoto, ciascuno equipaggiato con beauty dish e griglia Honeycomb per indirizzare la luce, ottenendo un effetto drammatico e teatrale. La foto fu stampata su carta Ilford Warmtone con trattamento a viraggio al selenio per aumentare la durata della stampa.

Sessioni di moda per Harper’s Bazaar e Vogue

Tra gli anni Quaranta e Sessanta, Avedon firmò centinaia di servizi. Utilizzava Graflex e Hasselblad in combinazione, alternando formati per giocare con la percezione delle proporzioni. Il controllo del colore veniva garantito da gelatine Wratten applicate frontali sui flash, calibrate in base al bilanciamento richiesto dal direttore creativo. Ogni stampa finale era preceduta da una prova su carta baritata, con indicazione di tutte le variabili tecniche: esposizione, mascheratura, filtraggio, densità negativa, viraggio chimico.

Fonti

- https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Avedon

- https://www.britannica.com/biography/Richard-Avedon

- https://www.avedonfoundation.org/

- https://www.theartstory.org/artist/avedon-richard/

- https://harpersbazaar.com.au/richard-avedon-photography/

- https://observer.com/2024/03/celebrating-100-years-photographer-richard-avedon/

- https://www.avedonfoundation.org/exhibitions/

- https://www.icp.org/browse/archive/constituents/richard-avedon

- https://gagosian.com/artists/richard-avedon/

- https://www.goodreads.com/author/list/115187.Richard_Avedon

Aggiornamento Ott 2025

Mi chiamo Marco Americi, ho circa 45 anni e da sempre coltivo una profonda passione per la fotografia, intesa non solo come mezzo espressivo ma anche come testimonianza storica e culturale. Nel corso degli anni ho studiato e collezionato fotocamere, riviste, stampe e documenti, sviluppando un forte interesse per tutto ciò che riguarda l’evoluzione tecnica e stilistica della fotografia. Amo scavare nel passato per riportare alla luce autori, correnti e apparecchiature spesso dimenticate, convinto che ogni dettaglio, anche il più piccolo, contribuisca a comporre il grande mosaico della storia dell’immagine. Su storiadellafotografia.com condivido ricerche, approfondimenti e riflessioni, con l’obiettivo di trasmettere il valore documentale e umano della fotografia a un pubblico curioso e appassionato, come me.