Quando si parla di Dufaycolor si entra nel cuore della genealogia dei processi cromatici a sintesi additiva basati su schermi a mosaico (o réseau). Il principio risale agli esperimenti di Louis Ducos du Hauron nel XIX secolo, ma trovò una prima compiuta traduzione industriale nel 1907 con l’Autochrome dei fratelli Lumière, in cui un tappeto di granuli di fecola di patate tinti di tre colori primari fungeva da filtro davanti a un’emulsione pancromatica. In questo contesto maturò l’opera dell’inventore francese Louis Dufay (4 gennaio 1874, Baume‑les‑Dames – 7 maggio 1936, Besançon), che tra il 1908 e il 1909 lanciò le lastre Dioptichrome/Diopticolor, versione su vetro del concetto di schermo-mosaico ma con una trama geometrica regolare al posto della distribuzione casuale dell’Autochrome. La produzione delle lastre Dioptichrome terminò nel 1914, ma l’idea di Dufay di stampare meccanicamente una griglia di minuscoli filtri colorati davanti alla gelatina non scomparve: anzi, avrebbe avuto una seconda vita quando l’industria passò dalle lastre alle pellicole su supporto di acetato di cellulosa.

Negli anni Venti e Trenta, le ricerche sulla fotografia a colori percorrevano due strade tecniche ben distinte. Da un lato si tentava di perfezionare i sistemi additivi a schermo, pratici da riprendere, sviluppare e proiettare con attrezzature di bianco/nero, ma penalizzati da grande assorbimento luminoso e dalla visibilità della trama nelle ingrandite proiezioni cinematografiche. Dall’altro si andava delineando la famiglia dei procedimenti sottrattivi, che depositano coloranti all’interno dell’emulsione (come avverrà con Kodachrome, 1935, e Agfacolor Neu, 1936), eliminando la necessità di uno schermo-filtro fisso e guadagnando luminosità e finezza d’immagine. Il Dufaycolor nasce e prospera nella finestra temporale che precede la piena maturità dei sottrattivi: è proprio questo interregno tecnologico, tra comodità operativa e limiti fotometrici, a definire la sua identità.

Sul piano industriale, il passaggio dall’intuizione di Louis Dufay a un prodotto cinematografico e fotografico scalabile avvenne in Gran Bretagna. Nel 1932 fu costituita Spicer‑Dufay (British) Ltd., artefice delle prime forniture di rete cromatica stampata su pellicola, e nel 1933 la denominazione divenne Dufaycolor Ltd.. Il 1932–1933 segna quindi l’esordio su pellicola cinematografica del Dufaycolor; la commercializzazione per la fotografia statica seguirà a breve, con un vero decollo nel 1935, anche grazie all’intervento del colosso inglese Ilford, che acquisì una partecipazione e fabbricò pellicola da 35 mm, roll‑film, fogli e film‑pack con marchio Dufaycolor. Nel 1937 la compagine si riassetta in Dufay‑Chromex Ltd., con sede a Elstree (Hertfordshire), accorpando le società attive nel brevetto e avviando un impianto dedicato alla produzione del réseau a colori; i legami diretti con Ilford si allentarono già nel 1937, mentre Dufay‑Chromex continuò a produrre fino a metà anni Cinquanta.

Questa cronologia aziendale si sovrappone alla figura scientifica e imprenditoriale di Dufay, che, prima di spegnersi nel 1936, aveva contribuito a fissare la grammatica tecnica dello schermo regolare e a orientare la produzione verso il supporto flessibile. Accanto a lui emergono altre figure chiave, come Thomas Thorne Baker e Charles Bonamico, citati nella letteratura tecnica come co‑artifici della fase di ingegnerizzazione britannica del processo; nella stessa fase, specifici contributi di ingegneri e chimici (si pensi a D. A. Spencer, di Kodak Ltd) consentirono di traghettare il Dufaycolor dal solo reversal al più ambizioso ciclo negativo/positivo per usi professionali, un passaggio non banale per un sistema a schermo additivo.

A cavallo tra 1932 e 1950 il Dufaycolor si colloca perciò come processo-ponte: abbastanza maturo da offrire colori plausibili e una prassi di sviluppo domestico o di laboratorio non troppo complessa, ma al contempo progressivamente insidiato dall’arrivo dei monopacchi cromogeni sottrattivi, più veloci, più luminosi e, alla lunga, più economici. È all’interno di questa tensione che vanno letti i numeri, le scelte costruttive e i risultati d’immagine del Dufaycolor, la cui trama regolare – come vedremo – costituiva insieme il suo punto di forza cinematografico (niente scintillazione casuale come negli schermi irregolari) e il suo limite percettivo nelle sale poco illuminate dell’epoca.

Struttura dei materiali e principio di funzionamento: il réseau Dufay e la sintesi additiva

Tecnicamente, il Dufaycolor è una pellicola pancromatica su base acetata che integra, sul lato base, un réseau colorato a pattern geometrico estremamente fine. A differenza dell’Autochrome, che affidava alla casualità di granuli di tre colori la ricostruzione additiva, il Dufaycolor impiega un reticolo regolare composto da sottilissime linee rosse che delimitano microscopici quadrati blu e verdi. Il passo del reticolo è dell’ordine di 19–25 linee/mm (circa 500–600 ripetizioni per pollice), che corrisponde a oltre un milione di elementi filtro per pollice quadrato; questo porta la trama a fondersi nell’occhio in visione diretta o a distanza di proiezione, pur restando talvolta percettibile come “tessitura” nei grandi schermi.

Il processo di fabbricazione del réseau è raffinato e chimicamente delicato. Si parte con una sottilissima mano di collodio (nitrocellulosa in solventi) tinta in blu stesa sul lato base della pellicola. Su questa mano si stampa con inchiostro grasso (idrofobo) un fitto pettine di linee di riserva inclinate rispetto all’asse della pellicola, in modo da creare un alternarsi di spazi protetti e non protetti. Le zone non protette vengono sbiancate e quindi tinte in verde, fissando così le bande verdi. Successivamente l’inchiostro viene rimosso, e si ripete l’operazione a 90° con una seconda serie di linee di riserva: gli interstizi risultanti vengono nuovamente sbiancati e quindi tinti in rosso, formando una maglia di linee rosse che incornicia i quadretti blu e verdi preesistenti (il blu resta come tinta del collodio di base). Il risultato è un mosaico tri‑colore stabile, detto appunto réseau, protetto poi da un vernice intermedia su cui viene colata l’emulsione d’argento pancromatica. La precisione del registro tra le due fasi di stampa e la uniformità delle tinture sono essenziali per evitare dominanti e moiré in fase di duplicazione.

Dal punto di vista operativo, il Dufaycolor si carica in camera con la base verso l’obiettivo: la luce della scena attraversa prima il réseau e poi raggiunge l’emulsione, dove l’energia luminosa viene registrata come negativo monocromatico contenente informazione cromatica “campionata” dal reticolo (l’emulsione dietro una finestra verde ha registrato prevalentemente i valori verdi della scena, e così via). Nella proiezione o visione per trasparenza, la luce bianca attraversa di nuovo lo stesso réseau e viene modulata dagli elementi colorati in coerenza con l’informazione tonale del positivo ottenuto: è la sintesi additiva attuata per campionamento spaziale. Il parallelo più intuitivo è con il filtro di Bayer dei sensori digitali: anche lì un pattern regolare di primari filtra la luce incidente e il segnale viene ricostruito, per via algoritmica; nel Dufaycolor la ricostruzione avviene otticamente grazie alla superposizione tra immagine in bianco/nero e finestra-mosaico.

I due cammini di trattamento sono reversal e negativo/positivo. Nella pratica amatoriale e per i formati 16 mm/9,5 mm il Dufaycolor veniva spesso sviluppato per inversione con bagni relativamente semplici (sviluppo, sbianca, chiarifica, re‑esposizione alla luce, ri‑sviluppo positivo e indurimento), tanto che, prima della guerra, erano in commercio kit completi per uso domestico. La velocità effettiva era bassa (ordine ASA ~10), per via dell’assorbimento del réseau; ciò imponeva soggetti ben illuminati o tempi lunghi su cavalletto. Per gli impieghi professionali su 35 mm, l’introduzione nel 1936 del cosiddetto depth developer (sviluppatore “di profondità”, attribuito a D. A. Spencer di Kodak Ltd) rese praticabile un ciclo negativo‑positivo: limitando l’azione del rivelatore alla porzione di emulsione immediatamente a contatto del réseau, si attenuava il “bleeding” (spandimento laterale) e si preservava la saturazione in duplicazione. Per evitare frange di moiré nella stampa da negativo a positivo (due trame sovrapposte), la trama rossa del negativo veniva incisa con angolo differente rispetto a quella del positivo. Queste soluzioni sono rivelatrici della finezza ingegneristica necessaria quando il filtro cromatico è intrinseco al supporto.

Dal punto di vista spettrale, l’emulsione pancromatica resta comunque più sensibile al blu; l’adozione del réseau e la tinta blu del collodio contribuiscono a riequilibrare l’energia luminosa che raggiunge i sotto‑campioni rosso e verde, ma la resa cromatica ottimale si ottiene con illuminanti intensi e spettralmente continui. La perdita fotometrica è rilevante: gli studi storici stimano che fino al 70–80% della luce incidente venga assorbita dal mosaico, motivo per cui le proiezioni su grande schermo apparivano più “dense” e meno brillanti rispetto ai sottrattivi successivi. In compenso, la regolarità del pattern eliminava le interferenze casuali tipiche delle trame irregolari (Autochrome), che in cinematografia si manifestavano come sfarfallio e rumore visivo.

Infine, il Dufaycolor risolveva in modo elegante un problema di compatibilità: si scattava con apparecchi standard, si sviluppava con processi tutto sommato affini al bianco/nero, si proiettava con proiettori convenzionali. In un’epoca in cui i sistemi sottrattivi imponevano sviluppi monopolizzati da grandi laboratori, questa autonomia pratica – pur pagata in sensibilità e luminosità – spiegava la fortuna del Dufaycolor tra cineamatori, documentaristi e giornali filmati della metà degli anni Trenta e della guerra.

Produzione, usi e traiettorie d’adozione (1932–1950): tra cinegiornali, roll‑film e l’avvento dei sottrattivi

Il debutto su pellicola cinematografica del Dufaycolor si colloca nel 1932–1933 nel Regno Unito; a ruota, nel 1935, si generalizza l’offerta per la fotografia statica in 35 mm, 120 (6×6/6×9), lastre e film‑pack, con confezionamento e distribuzione cui Ilford diede un contributo decisivo. Il marchio Dufaycolor si lega quindi tanto a scatti in diapositiva per proiezione domestica quanto a sequenze cinematografiche di attualità, in un momento in cui l’immagine a colori era ancora un’eccezione. La rete commerciale di Dufay‑Chromex Ltd. (fondata 1936, Elstree; produzione proseguita fino circa 1957) permise di coprire diversi mercati nazionali, e il processo fu rinvenibile su 9,5 mm, 16 mm e 35 mm, con positivi reversal e, per il 35 mm professionale, con stampe da negativo.

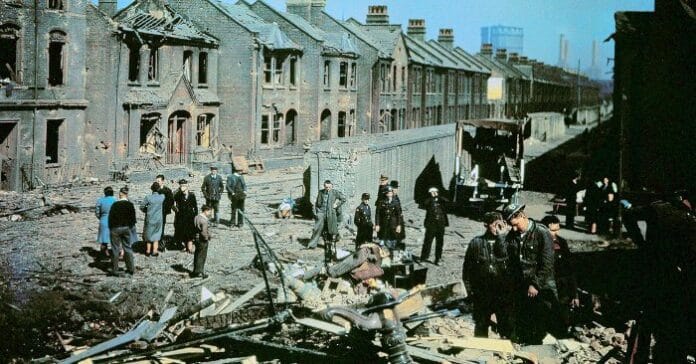

Tra il 1934 e il 1937 il Dufaycolor entra in cinegiornali e lungometraggi come sequenza a colori o come sperimentazione: si citano spesso estratti in Dufaycolor in produzioni britanniche dell’epoca e servizi come il King’s Jubilee (1935) di Fox Movietone News, che documentano la capacità del processo di reggere l’azione e i ritmi del reportage. Più che nel lungometraggio narrativo – dove i monopacchi e soprattutto i processi a tre pellicole tipo Technicolor esercitavano un primato estetico e commerciale – il Dufaycolor trovò la sua nicchia in ambiti dove contavano costruzione leggera, attrezzature standard e rapidità. L’immagine era meno brillante e la trama visibile a ingrandimenti spinti, ma nella scala domestica e nel giornale filmato la regolarità del réseau rendeva la resa accettabile e spesso affascinante nella sua tessitura.

Sul fronte fotografico, la trasparenza Dufaycolor su supporto flessibile offriva agli amatori un’esperienza “tutto in uno”: si scattava, si sviluppava a casa o tramite laboratori locali seguendo cicli standardizzati, si guardava in visione trasmessa o si proiettava con diaproiettori convenzionali. Le istruzioni di trattamento diffuse dai produttori e da fornitori di chimici (ad esempio Johnson & Sons, Hendon) dettagliavano sequenze in pochi bagni e tempi brevi, con re‑esposizioni di pochi secondi a lampade domestiche. Il costo per singolo fotogramma era tutt’altro che basso rispetto al bianco/nero, ma accessibile per l’amatore motivato; la gamma tonale e la fede cromatica erano generalmente convincenti con soggetti all’aperto e illuminazione intensa. La sensibilità ridotta richiedeva treppiede o pose lunghe in interni, e la tessitura del réseau diventava parte del carattere estetico dell’immagine.

All’interno di Dufay‑Chromex, la produzione prevedeva linee specifiche per il réseau e linee per la spalmatura dell’emulsione, con integrazioni crescenti tra il know‑how della carta per stampa e quello del film. L’azienda fu il punto di convergenza societaria di Dufaycolor Ltd., Spicer‑Dufay, Dufaycolor Inc. e altre controllate, con 312 brevetti a proteggere vari aspetti del processo: dal metodo di stampa e tintura del réseau a tecniche di mascheramento spettrale per ridurre le sovrapposizioni tra bande di trasmissione, fino alle macchine speciali per la duplicazione. Questi elementi danno una misura dello sforzo di ingegnerizzazione richiesto da un sistema in cui filtro ed emulsione sono letteralmente stratificati nello stesso supporto.

Già dalla seconda metà degli anni Trenta, però, l’orizzonte competitivo cambiò rapidamente. Kodachrome (1935) introdusse un monopacco cromogeno a triplo strato che, pur vincolando l’utente a un trattamento centralizzato, offriva brillantezza, finezza e stabilità sensibilmente superiori. Agfacolor Neu (1936) perfezionò l’idea in Europa con processi più diretti di cromogenesi. Di fronte a questi sottrattivi, il Dufaycolor conservava vantaggi logistici (nessuno sviluppo proprietario obbligato; proiezione con strumenti standard), ma pativa due “tasse” inevitabili: la luce persa nel réseau e la persistenza visiva della trama. Il negativo/positivo Dufay su 35 mm mitigava alcuni limiti e rese possibile una distribuzione in sala, ma la resa e la lucentezza dei sottrattivi divennero progressivamente lo standard preferito da produttori e pubblico.

Entro il 1950, la posizione del Dufaycolor nel cinema professionale risultava marginale, mentre nell’ambito amatoriale il processo continuava a circolare ancora per alcuni anni, soprattutto in Europa e Commonwealth. Per gli storici dei materiali, il perimetro cronologico 1932–1950 identifica il ciclo di piena vitalità del Dufaycolor nella cultura visiva: dalla nascita nelle società Spicer‑Dufay/Dufaycolor, al consolidamento con Ilford e Dufay‑Chromex, fino al ridimensionamento determinato dall’adozione industriale dei sottrattivi. Dufay‑Chromex Limited, nata nel 1936, cessò la produzione intorno al 1957, chiudendo la parabola manifatturiera del réseau a linee regolari in un’epoca ormai dominata dai processi sottrattivi.

Fonti

- Timeline of Historical Film Colors — Dufaycolor (1933–1958) — principi, rete, lineatura, assorbimento luce, uso cine.

- FilmCare.org — Dufaycolor (Motion Picture Film Processes) — descrizione di processo, identificazione, formati, stato d’uso nei primi anni ’50.

- The Dufaycolor Book (Dufay‑Chromex Ltd., ca. 1938) — digitalizzazione Getty/Internet Archive: reseau, 20–23 linee/mm, fabbricazione e istruzioni.

- Camera‑wiki — Dufay — profilo storico, Spicer‑Dufay 1932, ruolo Ilford, Dioptichrome.

- Grace’s Guide — Dufay‑Chromex — fondazione 1936, assetti societari, brevetti, sedi, rapporti con Ilford.

- Science Museum Group Collection — Dufay‑Chromex Limited — date operative, coinvolgimento Ilford, cessazione produzione c.1957.

- Wikipedia — Dufaycolor — sintesi storica, rete, “un milione di elementi per pollice quadrato”.

- FIAF Film Atlas — Dufaycolor (reversal/prints) e altro — cronologie operative, paesi e formati, inventori collegati.

- Photomemorabilia — Dufaycolor Viewers (Ilford) — offerta commerciale 1935, costi, kit Johnson’s, velocità ~ASA 10.

- Brian Pritchard — Dufaycolor — sviluppo storico/tecnico; “depth developer” (D. A. Spencer, 1936) e angoli del réseau per evitare moiré.

- Wikipédia (fr) — Louis Dufay — dati biografici (1874–1936).

- Camera Museum (CH) — Colour — contesto dei processi additivi e arrivo dei sottrattivi (Kodachrome/Agfacolor).

- Wikipedia — Kodachrome (1935) e Filmcolors.org — Kodachrome — confronto con processi additivi, natura sottrattiva.

- Color Culture and Science Journal (N. Le Guern, 2022) — sviluppo storico di Kodachrome nel contesto dei processi additivi.

- arXiv (Hubička et al.) — Understanding colors of Dufaycolor — principi di campionamento additivo e parallelo con filtri tipo Bayer.

- FreePatentsOnline — US 2,024,522 (1933) — mascheramenti spettrali per schermi multicromi.

Mi chiamo Maria Francia, ho 30 anni e sono una paesaggista con l’anima divisa tra natura e fotografia. Il mio lavoro mi ha insegnato a osservare il mondo con attenzione: le linee dell’orizzonte, i cambi di luce, la geometria naturale dei luoghi. Da qui è nata la mia passione per la fotografia, soprattutto per quella di paesaggio, che considero un’estensione del mio sguardo progettuale e sensibile. Amo raccontare lo spazio attraverso l’obiettivo, e nel farlo mi affascina conoscere chi, prima di me, ha saputo tradurre in immagine l’essenza di un territorio. Su storiadellafotografia.com esploro il dialogo tra ambiente, fotografia e memoria, cercando sempre di dare voce ai paesaggi, veri protagonisti silenziosi della nostra storia visiva.