Quando si parla di processo carbro si fa riferimento a una variante del carbon printing in cui l’indurimento della gelatina pigmentata non avviene per luce, ma per contatto con un’immagine d’argento bromuro già sviluppata su carta. L’acronimo stesso—car-bro—condensa carbon e bromide e sottintende un principio tanto semplice quanto potente: la gelatina dicromata si indurisce in proporzione alla quantità di argento metallico presente nella stampa a bromuro, consentendo un trasferimento controllato del pigmento verso un supporto definitivo. Questa variante viene fatta risalire al 1905 con l’introduzione dell’Ozobrome di Thomas Manly († 1932), di cui il carbro rappresenta un perfezionamento nei metodi e nei materiali impiegati.

Il punto di partenza è però più antico e affonda nella stagione ottocentesca dei processi a pigmento: Alphonse-Louis Poitevin formalizza già nel 1855 l’uso di pigmenti in gelatina dicromata, mentre Joseph Swan stabilizza nel 1864 l’uso della carbon tissue (tessuto alla gelatina pigmentata) e, nel 1868, cede i diritti del brevetto alla nascente Autotype Printing and Publishing Company, che standardizza e diffonde su scala industriale carte e “tissues” per la stampa al carbone. Questo nesso tra ricerca chimica, manifattura e standardizzazione è essenziale per capire come, all’inizio del Novecento, il carbro poté emergere come risposta “moderna” all’esigenza di stampe a pigmento archivisticamente stabili, in un momento in cui i limiti della fotografia all’argento (invecchiamento, viraggi, instabilità) erano ampiamente discussi.

Dal punto di vista storiografico, il 1905 è dunque la data di “nascita” del carbro (come ozobrome di Manly), ma la sua adozione pratica si concentra soprattutto tra anni Venti e Quaranta, quando il processo viene riconfigurato per una produzione a colori (“tricolore carbro”) in grado di fornire originali di qualità elevatissima per l’editoria e la pubblicità. La Library of Congress sintetizza bene il passaggio: nato come Ozobrome nel 1905, il carbro conosce una popolarità marcata negli anni 1920–1930, anche perché permette di partire da ingrandimenti su carta al bromuro, sganciando la stampa a pigmento dal vincolo del negativo a grandezza finale tipico del carbone.

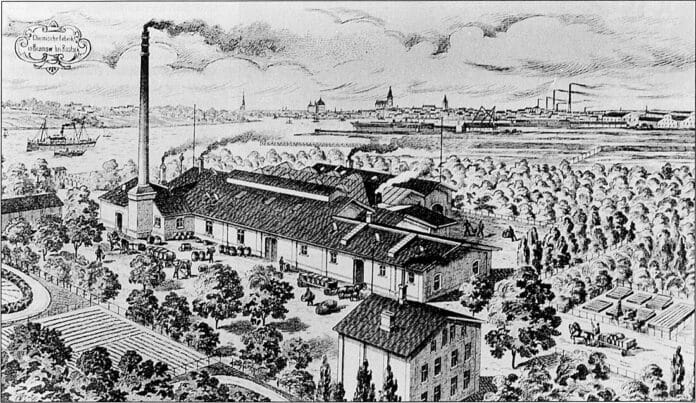

Sul piano industriale, è decisivo il ruolo dell’Autotype Company (fondata nel 1876, dopo la precedente Autotype Fine Art Co., e poi assorbita nel 1958 da Norcros Ltd.), storicamente il maggiore fornitore occidentale di tissue al carbone e di soluzioni e supporti per carbro—oltre a manualistica e kit per la pratica tri-cromatica. Il fatto che Autotype avesse acquisito sin dal 1868 i diritti sui brevetti di Swan spiega la continuità tra carbon printing e carbro, e la possibilità di declinare il processo tanto in monocromia quanto in colore durante l’età d’oro della stampa pubblicitaria.

Rispetto ad altri processi a pigmento coevi o affini, il carbro offre un equilibrio particolare fra controllo tonale e praticità: non richiede l’esposizione UV della tissue sotto il negativo (come nel carbone classico), ma sfrutta una stampa a bromuro già sviluppata per indurire selettivamente la gelatina pigmentata per contatto. Questa caratteristica, unita alla possibilità di utilizzare ingrandimenti su carta, trasformò il carbro in un ponte fra la cultura artigianale della stampa al carbone e i flussi industriali degli studi e dei laboratori commerciali dei decenni tra le due guerre.

La cronologia 1905–1960 riassume quindi tre fasi: un esordio tecnico nel primo decennio del secolo; una maturazione e diffusione professionale tra anni Venti–Quaranta (culmine tra 1925 e 1950); infine un declino nella seconda metà degli anni Cinquanta, dovuto alla concorrenza del dye transfer (introdotto industrialmente dal 1935 e mantenutosi fino al 1994) e dei processi cromogeni (dal 1942), che imposero economie di scala e semplificazioni operative difficilmente eguagliabili. Si aggiunga che, parallelamente, la pratica del carbon printing stesso diventa rara dai primi anni Cinquanta, con conseguente restringimento della filiera dei materiali.

In questo quadro, va ricordato anche il ruolo di Paul Outerbridge Jr. (1896–1958) quale maestro del tricolore carbro, e di Nickolas Muray (1892–1965), che ne valorizzarono il potenziale cromatico per still life e advertising negli Stati Uniti; i loro nomi costituiscono, insieme a laboratori specializzati, gli snodi attraverso cui il carbro raggiunge il suo massimo riconoscimento nella cultura visiva tra le due guerre e nel primo dopoguerra.

Principi chimici e sequenza operativa (monocromia e tricolore)

Tecnicamente, il processo carbro si fonda su tre componenti: una stampa a bromuro d’argento sviluppata e fissata; una tissue pigmentata (la carbon tissue) sensibilizzata ai dicromati; e un supporto di trasferimento (temporaneo o definitivo). Il cuore del procedimento è la reazione di indurimento della gelatina dicromata per contatto con l’argento metallico della stampa a bromuro: dove la densità d’argento è maggiore (ombre), l’indurimento è più marcato; dove la densità è minore (alte luci), la gelatina resta più solubile, pronta a essere rimossa in sviluppo caldo. Questo principio distingue nettamente il carbro dal carbone classico, dove l’indurimento della gelatina avviene per esposizione alla luce UV sotto un negativo.

In monocromia, il flusso tipico prevede la realizzazione di un ingrandimento a bromuro con margine netto (il cosiddetto safe edge), la sensibilizzazione della carbon tissue in soluzione dicromata (spesso fornita in due componenti, soluzione A e B, per ottimizzare la risposta e la longevità del bagno), quindi il contatto umido tra tissue e stampa a bromuro. Dopo un tempo di contatto controllato, la tissue viene separata, accoppiata a un supporto cerato o a una carta di trasferimento e immersa in acqua calda: le porzioni non indurite della gelatina si dissolvono, rivelando un rilievo pigmentario proporzionale ai toni dell’immagine. Nel caso di un single transfer il rilievo viene trasferito direttamente sul supporto finale; nel double transfer si utilizza un supporto temporaneo per conservare la corretta lettura destra-sinistra o per ottenere una superficie più regolare sul finale.

Il tricolore carbro espande questa sequenza su tre canali cromatici. Si parte da tre negativi di separazione (rosso, verde, blu) realizzati con filtri appropriati; dalle tre separazioni si ottengono tre stampe a bromuro di pari dimensioni (ingrandimenti identici), che fungono da matrici tonali. A ciascuna stampa a bromuro si accoppia la tissue pigmentata complementare: alla separazione blu si abbina la tissue gialla (yellow), alla separazione verde la magenta, alla separazione rossa la ciano (cyan). Ogni tissue, dopo il contatto con la corrispondente stampa a bromuro, viene trasferita e sviluppata a caldo per formare il relativo rilievo pigmentario. I tre rilievi si sovrappongono in registro su un supporto temporaneo mediante un sistema di puntatura o spine di registro; al termine, l’immagine combinata viene trasferita una terza volta sul supporto definitivo (carta gelatinata dura). L’ordine di posa classico prevede giallo in basso, magenta al centro e ciano in alto, con la possibilità di raddoppiare il nero in monocromia o di introdurre ritocchi locali. Questa sequenza spiega perché la precisione di registro e la stabilità dimensionale di supporti e carte siano determinanti nella qualità finale.

Dal punto di vista chimico-fisico, la differenza chiave fra carbro e carbone non è soltanto la fonte dell’indurimento (argento vs UV), ma il profilo di diffusione dell’indurimento nella gelatina. Nel carbro l’indurimento per contatto è “dall’alto verso il basso” in funzione della densità d’argento, generando un gradiente di solubilità molto fine che, in sviluppo caldo, si traduce in un rilievo continuo e in un’eccellente micro-dettaglio. Questo spiega anche il classico differential gloss e la micro‑trama osservabili in raking light sulle migliori stampe carbro.

I fornitori storici proponevano kit completi per il trichrome carbro, che includevano soluzioni di sensibilizzazione, supporti temporanei solubili, carta di trasferimento e set di tissues ciano, magenta, giallo calibrate per lo stesso contrasto e gradazione. La documentazione d’epoca insiste su dettagli apparentemente minuti—come la ceratura del supporto di celluloide o il tempo di contatto—che in pratica risultano decisivi per evitare bolle, blisters e difetti di sviluppo nelle alte luci. Questi manuali e liste di prezzo (Autotype) hanno permesso ai laboratori di normalizzare le rese cromatiche e di ridurre l’alea operativa di un processo comunque laborioso.

In chiave comparativa, il carbro va distinto sia dal bromoil/bromoil transfer—processi a inchiostri grassi su matrici gelatino-bromuro sbiancate e reinked, molto popolari tra i pittorialisti tra 1907 e anni Trenta—sia dal Fresson (diretto carbone) che sviluppa la gelatina pigmentata senza trasferimento tramite un particolare bagno con segatura e molte varianti proprietarie. Mentre bromoil e Fresson rispondono a poetiche e manualità specifiche, il carbro si pone come processo a pigmento a trasferimento più vicino, per logica d’officina, alle catene di produzione dei laboratori commerciali dell’epoca.

Questa architettura tecnica—stampa a bromuro come “matrice tonale”, tissue dicromata come “stencil di profondità” e triplo trasferimento—spiega la proverbiale stabilità d’archivio del carbro, la ricchezza dei toni nei passaggi critici della pelle e dei fondi neutri e la sua vocazione per il tricolore nelle applicazioni professionali di alto livello. Sono le stesse qualità che, qualche decennio più tardi, il dye transfer e i cromogeni tradurranno in un diverso paradigma industriale, più rapido e riproducibile, ma spesso meno materico nella resa.

Laboratori, committenze e maestri: dall’editoria alla pubblicità (anni 1920–1940)

Negli anni Venti–Quaranta il tricolore carbro diventa la lingua franca dell’advertising e dell’illustrazione fotografica di alto livello, soprattutto negli Stati Uniti e nel Regno Unito. La ragione è pratica e culturale al tempo stesso: i reparti di fotoritocco e fotoincisione lavorano già su separazioni, e il carbro consente di ottenere originali di riferimento con saturazione, micro-contrasto e stabilità tali da reggere il passaggio su stampa offset—allora ancora penalizzato dalla perdita di qualità nelle conversioni in inchiostro. Nei laboratori specializzati del periodo, il carbro convive con color carbon e dye transfer, ma è spesso preferito per still life e packshot dove la percezione tattile delle superfici e la matteità vellutata del pigmento risultano decisive.

Fra i nomi che hanno definito l’estetica del carbro, Paul Outerbridge Jr. (n. 1896 – m. 1958) occupa un posto centrale. Formatosi negli anni Venti fra New York e Parigi, Outerbridge si converte al tricolore carbro a metà degli anni Trenta, portando il processo a una perfezione tecnica rara: tre negativi di separazione, tre rilievi di spessore micrometrico (Outerbridge parla di strati dell’ordine di 1/10.000 di pollice), trasferiti in perfetto registro su carta gelatinata dura. In varie dichiarazioni e cataloghi di vendita, viene sottolineato come ogni stampa potesse costare fino a 150 dollari e nove ore di lavoro, cifra che testimonia l’intensità di manodopera e la selettività commerciale del processo.

Le nature morte, i nudi e le composizioni pubblicitarie di Outerbridge mostrano bene ciò che nel gergo di bottega si sarebbe definito il “look carbro”: campiture pulite, gradienti morbidi ma incisivi, cromie satinate e assenza di gloss diffuso. La messa a registro non è un dettaglio: ogni disallineamento (anche di pochi decimi di millimetro) produce aloni o fringing percettibile ai bordi netti degli oggetti; per questo il pin‑registration e l’uso di supporti dimensionally stable diventano una parte non negoziabile del flusso. Accanto a lui, Nickolas Muray (1892–1965) porta il tricolore carbro nelle grandi campagne pubblicitarie e nei food still life, come dimostra una celebre natura morta per A&P degli anni Trenta–Quaranta, in cui il controllo della saturazione e dei riflessi speculari su carni e vegetali richiedeva un bilanciamento fine delle componenti ciano, magenta e giallo.

Sul versante fotogiornalistico e del ritratto in studio si ricordano anche pratiche come quella di Harry Warnecke, che nel 1937 realizza stampe carbro a colori di eventi pubblici e soggetti celebri, segnalando come, sebbene laborioso, il processo fosse ripetibile in catena da laboratori ben organizzati. Parallelamente, fotografi come William Rittase vengono citati nei repertori museali come autori di carbro destinati al grande pubblico, indice di una penetrazione che travalicava l’élite delle riviste patinate.

Dal punto di vista industriale, la catena dei materiali resta in gran parte europea e britannica. Autotype fornisce tissue C‑M‑Y, soluzioni A/B, supporti temporanei e carte di trasferimento calibrate per il single e double transfer; esistono varianti commerciali e denominazioni (tra cui Ozobrome, Duxochrome, Vivex, Colorstil, Raydex), talora differenziate per ricette di sensibilizzazione e finishing. La nomenclatura rispecchia la vivacità di un mercato in cui ciascun produttore o laboratorio sviluppa ottimizzazioni proprietarie, pur restando fisso il principio di base: dichromated colloid che si indurisce per contatto con l’argento.

Rispetto ai processi concorrenti, il carbro si impone dove servono originali master per la riproduzione tipografica, con una granulosità del pigmento che regge bene conversioni aggressive e retinature, e dove la stabilità nel tempo è requisito contrattuale. A parità di qualità, però, il dye transfer—un imbibizione di coloranti su matrici gelatinate a rilievo—offre a partire dal tardo anni Trenta un flusso più veloce e con coloranti più facilmente standardizzabili; dai primi anni Quaranta, i cromogeni su carta (che formano coloranti in situ nella carta) cominciano a erodere gli ambiti d’uso del carbro nei grandi laboratori commerciali, preludio al giro di boa degli anni Cinquanta.

Declino, materiali commerciali e conservazione: perché “1905–1960”

La data di chiusura del nostro arco temporale, 1960, non corrisponde a un atto unico ma a una curva discendente che si fa ripida dopo la metà degli anni Cinquanta. Due vettori sono determinanti. Il primo è tecnologico-industriale: il dye transfer matura come standard di alta qualità dal 1935 in poi e rimarrà praticabile fino alla metà degli anni Novanta; i processi cromogeni—con la loro logistica semplificata e l’adozione massiva nella stampa commerciale—entrano in produzione dal 1942 e, entro un decennio, coprono fasce di mercato che prima richiedevano il carbro. Il secondo è di filiera: a partire dai primi anni Cinquanta la stampa al carbone stessa diventa rara, con progressivo assottigliarsi dell’offerta di tissues e carte di trasferimento, e il carbro, che dipende da quella stessa tecnologia di base, entra in zona di minoranza.

Nel frattempo, sul piano commerciale, la Autotype Company passa attraverso trasformazioni societarie che culminano nell’acquisizione del 1958 da parte di Norcros Ltd.: un segnale, più simbolico che causale, di come i materiali per carbon/carbro stiano diventando prodotti di nicchia, pur restando disponibili in quantità sufficienti per laboratori specializzati ancora per qualche anno. Il catalogo storico e le istruzioni Autotype di inizio Novecento (che già includono sezioni su carbon e carbro) testimoniano un arco di offerta che arriva intatto alla seconda guerra mondiale e poi si assottiglia rapidamente, mentre si consolida la catena dei nuovi materiali cromogeni e dei coloranti per dye transfer.

Quanto alla conservazione, le stampe carbro condividono con le altre stampe a pigmento le doti di eccellente permanenza: il pigmento è inorganico (o comunque molto più inerte dei coloranti organici dei cromogeni), e l’immagine, essendo un rilievo gelatinoso trasferito su carta gelatinata dura, mostra scarsa suscettibilità a scolorimenti UV‑indotti rispetto a cromogeni e a molte stampe dye transfer. Indizi materiali tipici sono la leggerissima immagine a rilievo percepibile come differential gloss, la possibile micro‑granularità del pigmento visibile in forte ingrandimento e, nei tricolori, occasionali micro‑disregistrazioni fra i tre canali (spesso più evidenti in bordi a elevato contrasto cromatico). Tali “marcatori” sono usati dai conservatori per l’identificazione del processo.

Dal punto di vista diagnostico‑storico, è utile collocare il carbro tra 1925 e 1950 come periodo d’uso più comune nei contesti museali e collezionistici, con persistenze fino ai tardi anni Cinquanta in laboratori d’élite. Molte istituzioni e repertori tecnici fissano infatti quell’intervallo come “common use dates” del processo e riconoscono la stabilità dell’immagine quale tratto distintivo rispetto ai processi cromogeni; tale periodizzazione dialoga bene con la nostra delimitazione 1905–1960, intesa come dalla nascita (Ozobrome) all’obsolescenza operativa del carbro nei flussi commerciali.

È importante, infine, rimarcare una differenza concettuale con altri processi “coetanei”: il Fresson (diretto carbone) non esige trasferimento e si basa su ricette proprietarie con sviluppo meccanico (saw‑dust), offrendo una matteità e una grana particolari ma una diversa filosofia d’officina; il bromoil/bromoil transfer resta una tecnica a inchiostri su matrici gelatino‑bromuro con un altissimo grado di intervento manuale che lo rende congeniale al pittorialismo ma meno adatto alla serialità controllata richiesta da editoria e pubblicità. In questo panorama, il carbro rimane il processo a pigmento che, più di ogni altro, ha dialogato con la produzione industriale senza rinunciare alla qualità tecnica estrema, fino a quando nuove tecnologie non ne hanno reso superfluo il costo operativo.

Fonti

- Oxford Reference, Carbro (voce di riferimento su Ozobrome/Carbro e Thomas Manly, 1905). [Carbro – O…Reference]

- Library of Congress, Carbro prints (origini 1905/Ozobrome; uso 1920–1930; ingrandimenti). [Carbro pri…f Congress]

- B&H eXplora, Historical Processes: Carbon and Carbro Prints (contesto storico Poitevin–Swan; Autotype 1868; esempi Warnecke 1937). [Historical…&H eXplora]

- Science Museum Group Collection, Autotype Company (fondazione 1876; origini 1868; acquisizione 1958). [Autotype C…Collection]

- Graphics Atlas (IPI), Carbro Overview (principio chimico, flussi tricolore, prodotti, date d’uso comuni, marcatori diagnostici). [Carbro Ove…hics Atlas]

- Graphics Atlas (IPI), Carbon / Identification (double/single transfer, sviluppo caldo e rilievo). [Identifica…hics Atlas]

- The Printed Picture (Richard Benson/Yale), Carbro (uso in advertising; separazioni; controllo di laboratorio). [Carbro | T…he process]

- PSAP – University of Illinois, Photographic Prints (timeline processi: Color Carbro, Dye‑Transfer, Chromogenic). [Preservati…hic Prints]

- AlternativePhotography (S. King & J. Lockhart), A Brief History of Carbon Printing (Poitevin; contesto storico del carbone). [A Brief Hi…graphy.com]

- Wikipedia, Carbon print (declino anni ’50 dei materiali carbon; ruolo della carbon tissue). [Carbon pri…Wikipedia]

- EarlyPhotography.co.uk, Trichrome Carbro (Autotype) (kit storici, procedure A/B, supporti temporanei). [Autotype -…hotography]

- Internet Archive, Autotype, carbon and carbro processes: price list and brief working instructions (documentazione d’epoca). [Autotype,…orking …]

- ICA (Institute of Contemporary Arts), Paul Outerbridge: Master of the Carbro Process (profilo storico e tecnico). [Paul Outer…ute of …]

- Sotheby’s, Paul Outerbridge, Jr., color carbro (costi stimati, tempi di lavorazione, spessori, registro). [(#53) Paul…thebys.com]

- Smithsonian – National Museum of American History, Loin of Pork (Nickolas Muray) (pratica commerciale del tricolore carbro). [Loin of Po…an History]

- HNOC – Historic New Orleans Collection, Bromoil and Bromoil Transfer (contesto e limiti del bromoil rispetto al carbro). [Bromoil an…1907–1930s]

- Graphics Atlas (IPI), Direct Carbon (Fresson) (principi e marcatori del processo diretto carbone). [Identifica…hics Atlas]

Mi chiamo Maria Francia, ho 30 anni e sono una paesaggista con l’anima divisa tra natura e fotografia. Il mio lavoro mi ha insegnato a osservare il mondo con attenzione: le linee dell’orizzonte, i cambi di luce, la geometria naturale dei luoghi. Da qui è nata la mia passione per la fotografia, soprattutto per quella di paesaggio, che considero un’estensione del mio sguardo progettuale e sensibile. Amo raccontare lo spazio attraverso l’obiettivo, e nel farlo mi affascina conoscere chi, prima di me, ha saputo tradurre in immagine l’essenza di un territorio. Su storiadellafotografia.com esploro il dialogo tra ambiente, fotografia e memoria, cercando sempre di dare voce ai paesaggi, veri protagonisti silenziosi della nostra storia visiva.