Il sensore stacked rappresenta una delle innovazioni più radicali nella storia della fotografia digitale, una tecnologia che ha ridefinito il concetto di velocità e prestazioni nel mondo delle fotocamere. Per comprendere la sua importanza, è necessario partire dal contesto storico. Nei primi decenni della fotografia digitale, i sensori erano basati su architetture CMOS tradizionali, dove i fotodiodi e i circuiti di lettura erano collocati sullo stesso piano. Questo design, sebbene funzionale, presentava limiti fisici: la presenza di circuiti accanto ai pixel riduceva la superficie sensibile alla luce e imponeva percorsi lunghi per il trasferimento dei dati, rallentando la velocità di lettura.

La prima evoluzione significativa arrivò con i sensori BSI (Backside Illuminated), introdotti da Sony nel 2008. Questa tecnologia spostava i circuiti sul retro del sensore, liberando la superficie frontale per i fotodiodi e migliorando la sensibilità alla luce. I sensori BSI hanno rivoluzionato la fotografia in condizioni di scarsa illuminazione, ma non hanno risolto il problema della velocità di lettura, che rimaneva vincolata alla trasmissione sequenziale dei dati verso i bordi del chip. Per applicazioni come la fotografia sportiva o la registrazione video ad alta risoluzione, questa limitazione era evidente: il fenomeno del rolling shutter, con immagini distorte durante movimenti rapidi, continuava a rappresentare un ostacolo.

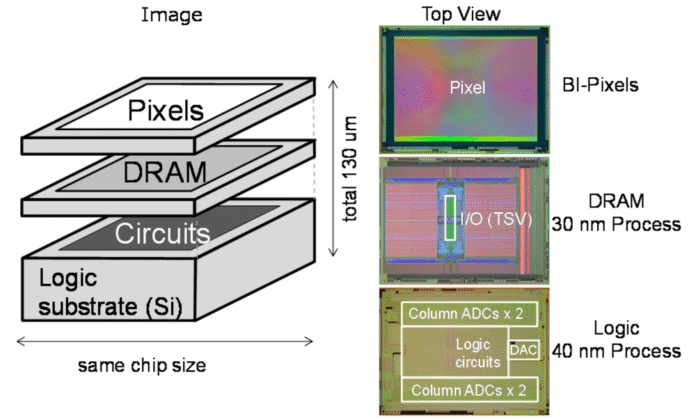

Il sensore stacked nasce per superare questi limiti. La parola “stacked” significa letteralmente “impilato”, e descrive la sua struttura a più strati. In un sensore stacked, il livello superiore è dedicato ai fotodiodi che catturano la luce, mentre sotto di esso si trova uno strato separato che ospita i circuiti di elaborazione e, nei modelli più avanzati, una memoria DRAM integrata. Questa architettura tridimensionale riduce drasticamente la distanza tra il punto di acquisizione e il punto di elaborazione, consentendo una trasmissione dei dati molto più rapida. Inoltre, la presenza di memoria integrata permette di bufferizzare i dati prima di inviarli al processore principale, evitando colli di bottiglia e garantendo una continuità di flusso anche nelle raffiche più veloci.

Dal punto di vista tecnico, il sensore stacked sfrutta connessioni verticali tra gli strati, realizzate con tecniche di bonding avanzato. Queste connessioni consentono un trasferimento simultaneo dei dati da milioni di pixel verso i circuiti di lettura, abilitando una modalità di elaborazione parallela che riduce il tempo di readout di un fattore fino a venti rispetto ai sensori tradizionali. Questo si traduce in vantaggi concreti: raffiche fino a 120 fotogrammi al secondo, registrazione video in 8K senza compromessi e riduzione quasi totale del rolling shutter. Fotocamere come la Sony A9 (2017) e la Canon EOS R3 (2021) hanno dimostrato le potenzialità di questa tecnologia, imponendosi come strumenti di riferimento per la fotografia sportiva e il videomaking professionale.

Il sensore stacked non è solo veloce: la separazione dei circuiti dai fotodiodi consente di dedicare più spazio alla superficie sensibile, migliorando la efficienza luminosa e la qualità dell’immagine. Questo significa che, oltre alla velocità, il fotografo ottiene immagini più nitide e dettagliate, anche in condizioni di luce difficile. La combinazione di prestazioni elevate e qualità ottica ha reso questa tecnologia una pietra miliare nella progettazione delle fotocamere moderne.

Perché è veloce e quali vantaggi offre

La velocità di lettura è il parametro che distingue il sensore stacked da qualsiasi altra tecnologia precedente. Nei sensori tradizionali, il segnale proveniente dai fotodiodi deve attraversare l’intero chip per raggiungere i circuiti di elaborazione situati ai bordi. Questo processo, noto come readout sequenziale, è intrinsecamente lento e genera problemi come il rolling shutter, soprattutto quando si utilizzano otturatori elettronici. Il sensore stacked risolve questa criticità grazie alla sua architettura multilayer, che consente di accorciare il percorso del segnale e di gestire la lettura in modo parallelo.

Il vantaggio più evidente è la possibilità di scattare raffiche ad altissima velocità. Fotocamere come la Sony A9 II e la Nikon Z9 raggiungono 20, 30 e persino 120 fotogrammi al secondo in modalità elettronica, mantenendo la risoluzione piena e l’autofocus attivo. Questo è possibile perché il sensore stacked, grazie alla memoria DRAM integrata, può immagazzinare temporaneamente i dati prima di trasferirli al processore principale. In pratica, il sensore diventa un sistema autonomo di elaborazione, capace di gestire enormi quantità di informazioni senza saturare il bus di comunicazione.

Un altro vantaggio cruciale è la riduzione del rolling shutter. Nei sensori tradizionali, la lettura avviene riga per riga, creando distorsioni evidenti quando il soggetto si muove rapidamente o quando la fotocamera viene spostata durante lo scatto. Il sensore stacked, grazie alla velocità di readout, riduce questo effetto a livelli impercettibili, avvicinandosi alle prestazioni di un otturatore globale. Questo è fondamentale per la fotografia sportiva, la ripresa di eventi dinamici e la produzione video professionale, dove la fedeltà geometrica è essenziale.

La velocità del sensore stacked non si limita alla fase di acquisizione. Essa influisce anche sull’autofocus, che può operare in modo continuo durante la raffica, grazie alla disponibilità immediata dei dati di immagine. Questo consente di implementare algoritmi di tracking avanzati, capaci di seguire soggetti in movimento imprevedibile con una precisione mai vista prima. Fotocamere come la Canon EOS R3 e la Sony A1 sfruttano questa caratteristica per offrire sistemi AF basati su riconoscimento del soggetto e calcolo predittivo, ideali per sport e wildlife.

Dal punto di vista video, il sensore stacked apre la strada a registrazioni in 8K e slow motion fino a 240 fps, senza compromessi sulla qualità. La capacità di leggere il sensore in tempi ridotti consente di gestire flussi di dati enormi, indispensabili per risoluzioni elevate e frame rate estremi. Questo ha reso le fotocamere dotate di sensore stacked strumenti ideali per il cinema digitale e la produzione di contenuti professionali.

Infine, la velocità si traduce in esperienza operativa migliorata. L’assenza di blackout nel mirino durante la raffica, resa possibile dal readout continuo, offre al fotografo una visione ininterrotta della scena, facilitando il tracking del soggetto. Questo aspetto, spesso sottovalutato, è determinante per chi lavora in contesti dinamici, dove la capacità di seguire l’azione in tempo reale fa la differenza tra uno scatto riuscito e uno perso.

Architettura interna e ruolo della DRAM

Il cuore della tecnologia stacked è la sua architettura multilayer, che rappresenta una rottura rispetto ai sensori CMOS tradizionali. Nei modelli convenzionali, i fotodiodi e i circuiti di lettura condividono lo stesso piano, creando vincoli fisici che limitano la velocità e la qualità dell’immagine. Il sensore stacked, invece, suddivide le funzioni in strati separati, collegati da connessioni verticali ad alta densità. Questa struttura consente di ottimizzare ogni livello per il compito specifico: il primo strato è dedicato alla cattura della luce, il secondo all’elaborazione del segnale e il terzo, nei modelli più avanzati, alla gestione della memoria.

Il primo strato, quello dei fotodiodi, è progettato per massimizzare la sensibilità luminosa. L’assenza di circuiti sul piano frontale, grazie alla separazione verticale, permette di dedicare più spazio alla superficie fotosensibile, migliorando la efficienza quantica e riducendo il rumore. Questo si traduce in immagini più pulite e dettagliate, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Il secondo strato ospita i circuiti di lettura e conversione analogico-digitale, responsabili di trasformare il segnale elettrico in dati digitali. La vicinanza fisica tra i fotodiodi e i circuiti riduce la latenza e consente una trasmissione più rapida, eliminando i colli di bottiglia tipici dei sensori tradizionali.

Il vero elemento rivoluzionario è il terzo strato: la memoria DRAM integrata. Questa componente trasforma il sensore da semplice dispositivo di acquisizione a unità di elaborazione autonoma. Nei sensori tradizionali, i dati devono essere trasferiti immediatamente al processore principale, saturando il bus di comunicazione e rallentando il flusso operativo. Con la DRAM integrata, il sensore può bufferizzare i dati localmente, accumulando informazioni a velocità elevatissima e inviandole al processore in modo ottimizzato. Questo consente di gestire raffiche da 20, 30 e persino 120 fotogrammi al secondo senza perdita di qualità, mantenendo attivo l’autofocus e la misurazione esposimetrica.

Dal punto di vista tecnico, la DRAM integrata opera come una cache ad alta velocità, capace di immagazzinare centinaia di megabyte di dati in pochi millisecondi. Questa capacità è cruciale per applicazioni come la registrazione video in 8K o il slow motion a 240 fps, dove il flusso di dati è enorme. Senza questa memoria, il sensore non potrebbe sostenere tali prestazioni, poiché il trasferimento diretto al processore sarebbe troppo lento. La presenza della DRAM consente inoltre di implementare funzioni avanzate, come la riduzione del rolling shutter, grazie alla possibilità di leggere il sensore quasi simultaneamente su tutte le righe.

Le connessioni verticali tra gli strati sono realizzate con tecniche di bonding avanzato, che garantiscono una densità elevata e una resistenza termica adeguata. La gestione del calore è infatti una delle sfide principali: la velocità di lettura e la presenza di DRAM generano calore che deve essere dissipato per evitare artefatti e degrado delle prestazioni. I produttori adottano soluzioni come substrati in silicio ad alta conducibilità e sistemi di controllo termico integrati, che mantengono la temperatura entro limiti sicuri.

Questa architettura non è priva di complessità. La produzione di sensori stacked richiede processi di fabbricazione estremamente sofisticati, con tolleranze dell’ordine di nanometri. Ogni strato deve essere perfettamente allineato per garantire la continuità delle connessioni verticali e la precisione del segnale. Questo spiega il costo elevato delle fotocamere dotate di sensore stacked, che rimane una tecnologia riservata ai modelli professionali. Tuttavia, i vantaggi in termini di velocità e qualità giustificano l’investimento, soprattutto per chi lavora in ambiti dove la rapidità è determinante.

Impatto sulla fotografia professionale e sul videomaking

L’introduzione del sensore stacked ha avuto un impatto rivoluzionario sulla fotografia professionale e sul videomaking, ridefinendo gli standard di prestazione e aprendo nuove possibilità creative. Nel mondo della fotografia sportiva, dove la velocità è tutto, questa tecnologia ha permesso di raggiungere raffiche impensabili con i sensori tradizionali. Fotocamere come la Sony A9 II, la Canon EOS R3 e la Nikon Z9 offrono scatti continui a 20, 30 e persino 120 fotogrammi al secondo, mantenendo la risoluzione piena e l’autofocus attivo. Questo significa che il fotografo può catturare ogni istante dell’azione, senza blackout nel mirino e con una precisione di tracking mai vista prima.

Il vantaggio non si limita alla velocità. La riduzione del rolling shutter ha trasformato l’esperienza operativa, consentendo di utilizzare l’otturatore elettronico senza timore di distorsioni. Questo è fondamentale per chi lavora in contesti dinamici, come eventi sportivi o reportage, dove il movimento rapido è la norma. La possibilità di scattare in silenzio, grazie all’otturatore elettronico, è un ulteriore beneficio, che rende il sensore stacked ideale per la fotografia naturalistica e per situazioni in cui la discrezione è essenziale.

Nel videomaking, il sensore stacked ha aperto la strada a registrazioni in 8K e slow motion ad altissima velocità, senza compromessi sulla qualità. La capacità di leggere il sensore in tempi ridotti consente di gestire flussi di dati enormi, indispensabili per risoluzioni elevate e frame rate estremi. Questo ha reso le fotocamere dotate di sensore stacked strumenti ideali per il cinema digitale e la produzione di contenuti professionali. La riduzione del rolling shutter è particolarmente importante nelle riprese con movimento di camera, dove le distorsioni possono compromettere la qualità del filmato.

Un altro aspetto cruciale è l’impatto sull’autofocus. Grazie alla velocità di readout, il sensore stacked fornisce dati in tempo reale ai sistemi AF, consentendo algoritmi di tracking avanzati basati su riconoscimento del soggetto e calcolo predittivo. Questo è indispensabile per la fotografia sportiva e wildlife, dove il soggetto si muove in modo imprevedibile. Fotocamere come la Sony A1 e la Canon EOS R3 sfruttano questa caratteristica per offrire prestazioni che avvicinano la fotografia digitale alle capacità del cinema professionale.

Dal punto di vista operativo, il sensore stacked ha migliorato l’esperienza del fotografo. L’assenza di blackout nel mirino durante la raffica, resa possibile dal readout continuo, offre una visione ininterrotta della scena, facilitando il tracking del soggetto. Questo aspetto, spesso sottovalutato, è determinante per chi lavora in contesti dinamici, dove la capacità di seguire l’azione in tempo reale fa la differenza tra uno scatto riuscito e uno perso.

L’impatto si estende anche alla progettazione delle fotocamere. I produttori hanno dovuto sviluppare processori d’immagine capaci di gestire flussi di dati enormi, integrando sistemi di dissipazione termica e algoritmi di compressione avanzati. Questo ha portato alla nascita di piattaforme come il DIGIC X di Canon e l’Exmor RS di Sony, progettate per sfruttare appieno le potenzialità del sensore stacked. La sinergia tra sensore, processore e software è oggi il cuore delle fotocamere professionali, che operano come sistemi integrati ad alte prestazioni.

In sintesi, il sensore stacked non è solo una tecnologia veloce: è un elemento che ha ridefinito il concetto di fotografia e videomaking, spostando il confine tra ciò che era possibile e ciò che è oggi realtà. La sua diffusione, inizialmente limitata ai modelli di fascia alta, è destinata a crescere, trasformando la fotografia digitale in un’esperienza sempre più fluida, precisa e creativa.

Sfide tecniche e costi di produzione

La realizzazione di un sensore stacked è un processo complesso che richiede tecnologie di fabbricazione avanzatissime e investimenti significativi. A differenza dei sensori CMOS tradizionali, che sono costituiti da un singolo strato, il sensore stacked è formato da più livelli sovrapposti, ciascuno con funzioni specifiche. Questa architettura tridimensionale impone sfide di allineamento micrometrico tra gli strati, poiché qualsiasi disallineamento comprometterebbe la continuità delle connessioni verticali e la precisione del segnale. Le tecniche di bonding utilizzate devono garantire non solo la stabilità meccanica, ma anche la integrità elettrica e la gestione termica, fattori critici per mantenere le prestazioni in condizioni operative intense.

Uno dei problemi principali è la dissipazione del calore. La velocità di lettura e la presenza di DRAM integrata generano quantità significative di calore, che devono essere smaltite per evitare artefatti e riduzione della qualità dell’immagine. I produttori adottano substrati in silicio ad alta conducibilità e sistemi di controllo termico integrati, ma la gestione termica rimane una sfida aperta, soprattutto nelle fotocamere che registrano video in 8K o raffiche prolungate. Il calore non influisce solo sulla qualità dell’immagine, ma anche sulla stabilità del sistema, poiché temperature elevate possono ridurre la vita utile del sensore e dei componenti circostanti.

Un’altra criticità riguarda la complessità produttiva. La fabbricazione di sensori stacked richiede linee di produzione dedicate, con macchinari capaci di gestire processi di bonding a livello nanometrico. Ogni strato deve essere realizzato con materiali specifici e trattamenti superficiali che garantiscano la compatibilità elettrica e ottica. Questo aumenta i tempi di produzione e riduce la resa, poiché anche minime imperfezioni possono portare al rigetto del componente. Di conseguenza, il costo di produzione è elevato, e questo si riflette sul prezzo finale delle fotocamere dotate di sensore stacked, che rimangono prodotti di fascia alta destinati a professionisti.

La integrazione della DRAM è un altro fattore che incide sui costi. La memoria deve essere non solo veloce, ma anche compatta e resistente alle sollecitazioni termiche. La sua collocazione all’interno del sensore richiede tecniche di packaging avanzate, che aumentano la complessità del design. Inoltre, la DRAM deve essere sincronizzata con i circuiti di lettura e con il processore principale, creando un ecosistema che richiede firmware sofisticati e test di compatibilità rigorosi.

Dal punto di vista economico, la produzione di sensori stacked è sostenibile solo per volumi elevati o per segmenti premium, dove il prezzo elevato è giustificato dalle prestazioni. Questo spiega perché la tecnologia è stata adottata inizialmente da marchi come Sony, Canon e Nikon per modelli destinati alla fotografia sportiva e al videomaking professionale. Tuttavia, la tendenza è verso una progressiva riduzione dei costi, grazie all’ottimizzazione dei processi e all’aumento della domanda. In prospettiva, è probabile che i sensori stacked diventino più accessibili, ma la loro complessità li manterrà comunque in una fascia tecnologica superiore rispetto ai sensori tradizionali.

Prospettive di sviluppo e applicazioni future

Il sensore stacked non rappresenta un punto di arrivo, ma una piattaforma tecnologica destinata a evolversi. Le prospettive di sviluppo sono orientate verso una maggiore integrazione e intelligenza del sistema, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente la velocità, la qualità e la versatilità. Una delle direzioni più promettenti è l’adozione di otturatori globali integrati, che eliminerebbero definitivamente il rolling shutter. Alcuni prototipi già sperimentano questa soluzione, sfruttando la capacità del sensore stacked di leggere simultaneamente tutte le righe grazie alla DRAM e alle connessioni verticali ad alta densità.

Un’altra evoluzione riguarda la miniaturizzazione. I produttori stanno lavorando per ridurre lo spessore complessivo del sensore, migliorando la compatibilità con corpi macchina più compatti e con dispositivi mobili. Questo potrebbe aprire la strada all’integrazione dei sensori stacked negli smartphone di fascia alta, rivoluzionando la fotografia mobile con prestazioni finora riservate alle fotocamere professionali. La sfida sarà mantenere la dissipazione termica e la stabilità operativa in spazi ridotti, ma i progressi nei materiali e nelle tecniche di packaging rendono questa prospettiva sempre più concreta.

Dal punto di vista funzionale, il futuro dei sensori stacked è legato all’intelligenza artificiale. L’integrazione di unità di elaborazione neurale all’interno del sensore potrebbe consentire correzioni dinamiche in tempo reale, come la riduzione del rumore, la compensazione della distorsione e l’ottimizzazione della gamma dinamica. Questo trasformerebbe il sensore da semplice dispositivo di acquisizione a sistema cognitivo, capace di interpretare la scena e adattare la resa in funzione del contenuto. Alcuni produttori stanno già sperimentando algoritmi di deep learning per il riconoscimento del soggetto e la gestione dell’autofocus, ma l’integrazione diretta nel sensore rappresenterebbe un salto qualitativo.

Le applicazioni future non si limitano alla fotografia e al video. I sensori stacked potrebbero trovare impiego in sistemi di visione industriale, nella robotica e nella realtà aumentata, dove la velocità di acquisizione e la capacità di elaborazione sono requisiti fondamentali. La possibilità di catturare e processare immagini in tempo reale, con latenza minima, è cruciale per applicazioni come la guida autonoma e il controllo di processi produttivi. Questo scenario evidenzia come la tecnologia sviluppata per la fotografia possa avere un impatto molto più ampio, influenzando settori strategici dell’economia digitale.

In prospettiva, il sensore stacked è destinato a diventare il nuovo standard per le fotocamere di fascia alta e, progressivamente, per i dispositivi consumer. La sua evoluzione sarà guidata dalla domanda di prestazioni sempre più elevate, ma anche dalla necessità di integrare funzioni intelligenti che semplifichino il workflow e amplino le possibilità creative. In un mondo in cui l’immagine è il linguaggio universale, il sensore stacked rappresenta la chiave per una fotografia più veloce, più precisa e più interattiva.

Fonti

- Cos’è un sensore Stacked e come funziona? – Fotografia Moderna

- Sensori BSI e CMOS Stacked: evoluzione tecnologica – Sugarpulp

- What Is a Stacked Sensor? – Camera Times

- Sensore fotocamera stacked by Fujifilm X-H2S – Marcello Moresco

- All Stacked Sensor Cameras in 2025 – Camera Decision

Mi chiamo Marco Adelanti, ho 35 anni e vivo la mia vita tra due grandi passioni: la fotografia e la motocicletta. Viaggiare su due ruote mi ha insegnato a guardare il mondo con occhi più attenti, pronti a cogliere l’attimo, la luce giusta, il dettaglio che racconta una storia. Ho iniziato a fotografare per documentare i miei itinerari, ma col tempo è diventata una vera vocazione, che mi ha portato ad approfondire la storia della fotografia e a studiarne i protagonisti, gli stili e le trasformazioni tecniche. Su storiadellafotografia.com porto una prospettiva dinamica, visiva e concreta: mi piace raccontare l’evoluzione della fotografia come se fosse un viaggio, fatto di tappe, incontri e visioni. Scrivo per chi ama l’immagine come mezzo di scoperta e libertà, proprio come un lungo viaggio su strada.