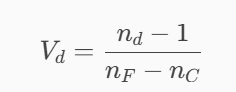

L’aberrazione cromatica è uno dei difetti ottici più antichi e studiati nella storia della fotografia e dell’ottica in generale. Si manifesta quando un sistema ottico non riesce a far convergere nello stesso punto i raggi di luce di diverse lunghezze d’onda. La causa è intrinseca: l’indice di rifrazione di un materiale varia con la lunghezza d’onda, fenomeno noto come dispersione. In termini quantitativi, la dispersione è descritta dal numero di Abbe (Vd), definito come:

dove nd è l’indice alla riga d (587,6 nm), nF alla riga F (486,1 nm) e nC alla riga C (656,3 nm). Un vetro con alto numero di Abbe ha bassa dispersione, mentre un vetro con basso numero di Abbe disperde fortemente la luce. Nei vetri ottici tradizionali, come i vetri crown (silicati di sodio e calcio) e i vetri flint (ricchi di piombo), i valori tipici di Vd oscillano rispettivamente tra 55–60 e 30–40. Questa differenza è stata storicamente sfruttata per costruire doppietti acromatici, combinando due lenti di materiali diversi per correggere la dispersione primaria. Tuttavia, con l’aumento delle esigenze fotografiche – obiettivi più luminosi, schemi complessi, pellicole a colori e, più tardi, sensori digitali – la correzione offerta dai vetri tradizionali si è rivelata insufficiente.

Già nel XIX secolo, ottici come Joseph von Fraunhofer (1787–1826) e successivamente Ernst Abbe (1840–1905) avevano formalizzato il problema, introducendo il concetto di costante di dispersione parziale e sviluppando diagrammi di selezione dei vetri. La Carl Zeiss di Jena, fondata nel 1846, e la Schott Glaswerke, fondata nel 1884, furono protagoniste nella creazione di vetri speciali con dispersione controllata. Tuttavia, fino alla metà del XX secolo, la gamma di dispersioni ottenibili restava confinata a combinazioni di ossidi convenzionali (SiO₂, PbO, B₂O₃). Il salto qualitativo richiedeva una chimica diversa.

Il problema si aggravava con l’introduzione di obiettivi tele e supertele per la fotografia sportiva e naturalistica. In questi schemi, le lunghezze focali elevate amplificano l’aberrazione cromatica longitudinale, che si manifesta come frange colorate davanti e dietro il piano di fuoco, e l’aberrazione cromatica laterale, visibile ai bordi come shift di colore. Negli anni ’50 e ’60, con la diffusione della pellicola a colori e la richiesta di immagini ad alto contrasto, i progettisti si trovarono di fronte a un vincolo: i vetri tradizionali non bastavano più.

La risposta arrivò dalla ricerca sui vetri a dispersione anomala, in grado di combinare alto indice di rifrazione con bassa dispersione. Il termine “anomala” indica che la relazione tra indice e dispersione non segue la curva tipica dei vetri crown e flint. Questa proprietà consente di correggere simultaneamente aberrazione cromatica primaria e secondaria, riducendo la necessità di gruppi complessi e migliorando la trasmissione luminosa. Il primo passo fu l’introduzione di ossidi di terre rare, in particolare ossido di lantanio (La₂O₃), che aumentava l’indice senza incrementare eccessivamente la dispersione. Tuttavia, la vera rivoluzione arrivò con i vetri fluorurati e, più tardi, con i cristalli sintetici.

Negli anni ’60, la Nippon Kōgaku K.K. (oggi Nikon), fondata nel 1917, iniziò a sperimentare vetri con fluoruri alcalino-terrosi, capaci di abbassare drasticamente la dispersione. Questi materiali, però, erano difficili da fondere e lavorare: la presenza di fluoruri riduce la viscosità e aumenta la tendenza alla cristallizzazione, rendendo complessa la produzione di lenti di grande diametro. Nonostante ciò, la spinta competitiva portò a soluzioni industriali: nel 1972 Nikon introdusse il termine ED (Extra-low Dispersion) per indicare obiettivi che impiegavano questi vetri speciali, a partire dai supertele come il Nikkor 300mm f/2.8 ED-IF. Il vantaggio era evidente: riduzione drastica delle frange cromatiche senza ricorrere a schemi ottici eccessivamente complessi.

Parallelamente, altri costruttori seguirono la stessa strada: Canon, fondata nel 1937, introdusse le sue lenti UD (Ultra-low Dispersion) e successivamente Super UD, mentre Pentax (Asahi Optical, 1919) e Minolta svilupparono linee analoghe. La terminologia commerciale varia, ma il principio fisico è comune: ridurre la dispersione anomala per controllare le aberrazioni cromatiche in obiettivi ad alta luminosità e lunga focale.

Il contesto storico è importante: la nascita delle lenti ED coincide con l’era delle Olimpiadi televisive a colori e della fotografia sportiva professionale, dove la nitidezza e la fedeltà cromatica erano requisiti imprescindibili. L’adozione di questi vetri segnò un punto di svolta nella progettazione ottica, aprendo la strada a schemi più compatti e prestazioni superiori, anticipando le esigenze dell’era digitale.

Dalla chimica alla tecnologia: materiali ED e Super ED

Il cuore delle lenti ED è la chimica del vetro. Per ottenere bassa dispersione senza sacrificare la trasparenza e la resistenza meccanica, i progettisti hanno dovuto abbandonare le ricette tradizionali a base di silice e piombo, introducendo fluoruri e ossidi di terre rare. I fluoruri, come fluoruro di calcio (CaF₂), hanno un numero di Abbe elevatissimo (Vd > 90), ma sono cristalli, non vetri: difficili da lavorare, fragili e sensibili agli shock termici. Per questo, la soluzione industriale è stata creare vetri fluorurati: matrici vetrose in cui una parte degli ossidi è sostituita da fluoruri, ottenendo dispersione ridotta senza perdere le proprietà di un vetro amorfo.

Il fluoruro di calcio puro è stato comunque utilizzato in ottiche di altissima gamma, come nei supertele Canon serie L e negli obiettivi astronomici. Tuttavia, la sua lavorazione richiede crescita cristallina controllata, macchine utensili dedicate e rivestimenti protettivi per evitare igroscopicità. Per la produzione di massa, i vetri fluorurati rappresentano il compromesso ideale: possono essere fusi in crogioli, colati e lavorati con tecniche simili ai vetri ottici convenzionali, pur mantenendo un indice di rifrazione moderato (n ≈ 1,5–1,6) e una dispersione molto bassa.

La classificazione ED copre una gamma di vetri con Vd tipicamente superiore a 80, mentre i vetri Super ED spingono oltre, avvicinandosi alle prestazioni del CaF₂. Nikon, ad esempio, utilizza la denominazione Super ED per materiali con dispersione ancora più ridotta, destinati a obiettivi professionali come i supertele della serie NIKKOR Z. Canon segue una logica simile con le sue lenti Super UD. La differenza non è solo semantica: i vetri Super ED richiedono processi di fusione più controllati, spesso in atmosfera protetta, per evitare inclusioni e cristallizzazioni che comprometterebbero la trasparenza.

Dal punto di vista ottico, l’uso di una sola lente ED non basta a eliminare tutte le aberrazioni cromatiche. Nei progetti moderni, le lenti ED sono combinate con elementi asferici e con vetri ad alto indice per correggere simultaneamente aberrazioni cromatiche e geometriche. Nei supertele, dove il diametro delle lenti frontali può superare i 100 mm, la sfida è anche meccanica: i vetri fluorurati sono più teneri e meno resistenti agli urti rispetto ai vetri borosilicati, richiedendo montaggi flottanti e trattamenti superficiali protettivi.

Un aspetto spesso trascurato è la stabilità nel tempo. I vetri fluorurati possono essere sensibili all’umidità e agli sbalzi termici, fenomeno che induce microfratture o opacizzazioni. Per questo, i produttori hanno sviluppato ricette proprietarie che bilanciano fluoruri e ossidi stabilizzanti, come ossido di alluminio e ossido di zirconio. La ricerca in questo campo è continua: ogni costruttore custodisce le proprie formulazioni come segreto industriale, e le differenze si riflettono nelle prestazioni e nella durabilità delle ottiche.

L’evoluzione verso le lenti Super ED è legata anche alla domanda di obiettivi zoom ad alta escursione e luminosità costante, dove la correzione cromatica deve essere efficace su tutto il range focale. Nei moderni zoom professionali, come i 70–200 mm f/2.8 o i 24–70 mm f/2.8, la presenza di due o più elementi ED è ormai la norma. Nei supertele di ultima generazione, come i 400 mm f/2.8 o i 600 mm f/4, si arriva a tre o quattro elementi ED o Super ED, spesso combinati con CaF₂ per prestazioni estreme.

Questa evoluzione non è solo tecnica, ma anche economica: la produzione di vetri ED è costosa, richiede forni dedicati e controlli rigorosi. Negli anni ’70, un obiettivo ED era un lusso per pochi professionisti; oggi, grazie alla maturità dei processi, le lenti ED sono presenti anche in zoom consumer e in obiettivi per mirrorless, segno di una tecnologia ormai consolidata ma ancora in evoluzione.

L’evoluzione industriale e l’adozione nelle ottiche fotografiche (1970–2000)

L’introduzione delle lenti ED negli anni Settanta rappresentò un punto di svolta nella progettazione ottica. Prima di allora, la correzione cromatica era affidata a combinazioni di vetri crown e flint, con schemi complessi e compromessi inevitabili. L’arrivo dei vetri a bassa dispersione permise di ridurre il numero di elementi e migliorare la trasmissione luminosa, con vantaggi immediati per la fotografia sportiva e naturalistica.

Il primo costruttore a utilizzare sistematicamente vetri ED fu Nikon, che nel 1972 presentò il Nikkor 300 mm f/2.8 ED-IF, un supertele destinato ai professionisti. La sigla ED divenne presto sinonimo di qualità ottica, e negli anni successivi comparve su obiettivi come il 400 mm f/3.5 ED e il 600 mm f/5.6 ED. Questi modelli erano progettati per le Olimpiadi e per la stampa a colori, dove la fedeltà cromatica era cruciale. La riduzione delle frange viola e verdi ai bordi dei soggetti ad alto contrasto fu evidente, e la resa migliorò anche con pellicole ad alta risoluzione.

Canon rispose con le sue lenti UD (Ultra-low Dispersion), introdotte nella serie FD a metà anni Settanta. Successivamente, con il passaggio al sistema EOS nel 1987, Canon ampliò la gamma con le Super UD, capaci di prestazioni ancora superiori. Alcuni supertele, come il EF 300 mm f/2.8L USM, combinavano elementi UD e cristalli di fluorite (CaF₂), una soluzione che Canon aveva già sperimentato negli anni Sessanta per i teleobiettivi destinati alla fotografia scientifica. La fluorite, con il suo numero di Abbe elevatissimo, consentiva una correzione cromatica quasi perfetta, ma il costo e la fragilità ne limitarono l’uso alle ottiche di fascia altissima.

Pentax, Minolta e Olympus seguirono la stessa strada, introducendo vetri a dispersione anomala nei loro teleobiettivi professionali. La concorrenza spinse i produttori di vetro, come Ohara e Hoya, a sviluppare nuove famiglie di materiali, con curve di dispersione sempre più spinte. Negli anni Ottanta, la disponibilità di vetri ED divenne tale da consentire l’uso anche in zoom di fascia alta, come i 70–210 mm f/4 e i 80–200 mm f/2.8, dove la correzione cromatica su tutto il range focale era una sfida progettuale.

Il contesto tecnologico dell’epoca è significativo: la fotografia a colori era ormai dominante, e le riviste richiedevano immagini nitide e prive di dominanti. Inoltre, la diffusione delle diapositive metteva in evidenza ogni difetto cromatico. In questo scenario, le lenti ED non erano più un lusso, ma una necessità per chi operava a livello professionale. La pubblicità dell’epoca enfatizzava la riduzione delle frange colorate e la resa “più naturale”, concetti che oggi diamo per scontati ma che allora rappresentavano un salto qualitativo.

Dal punto di vista produttivo, gli anni Settanta e Ottanta furono una fase di sperimentazione. I vetri fluorurati erano difficili da fondere e richiedevano forni dedicati, con atmosfere controllate per evitare inclusioni e cristallizzazioni. Le tolleranze sugli indici di rifrazione erano strette, perché una variazione minima poteva compromettere la correzione cromatica. Questo spiega il costo elevato delle prime ottiche ED, spesso il doppio rispetto alle versioni standard. Con il tempo, l’industrializzazione e il miglioramento delle tecniche di fusione ridussero i costi, aprendo la strada a un’adozione più ampia.

Negli anni Novanta, con l’avvento dell’autofocus e degli zoom professionali, le lenti ED divennero un elemento imprescindibile. Obiettivi come il Nikon AF-S 80–200 mm f/2.8 ED o il Canon EF 70–200 mm f/2.8L IS incorporavano più elementi ED o UD, garantendo prestazioni elevate su tutto il range focale. La correzione cromatica non era più un optional, ma un requisito per competere sul mercato professionale. Questa fase preparò il terreno per la rivoluzione digitale, dove la risoluzione dei sensori avrebbe reso ancora più evidente ogni difetto ottico.

Tecnologie moderne: Super ED, processi produttivi e integrazione con altre soluzioni

Con l’arrivo del digitale, le esigenze ottiche sono cambiate radicalmente. I sensori, a differenza della pellicola, hanno una superficie riflettente che può generare riflessi interni e amplificare le aberrazioni cromatiche. Inoltre, la risoluzione è aumentata: dai 6–12 megapixel dei primi anni 2000 ai 45–60 megapixel attuali, con densità che mettono a dura prova ogni lente. In questo contesto, i produttori hanno spinto oltre la ricerca sui materiali, introducendo le lenti Super ED.

Le lenti Super ED rappresentano un’evoluzione dei vetri fluorurati, con dispersione ancora più bassa e stabilità migliorata. Nikon, ad esempio, utilizza questa denominazione per materiali con caratteristiche ottiche vicine alla fluorite, ma con maggiore resistenza meccanica e minore sensibilità all’umidità. Questi vetri sono impiegati nei supertele di ultima generazione, come il NIKKOR Z 400 mm f/2.8 TC VR S, dove la correzione cromatica deve essere perfetta anche a tutta apertura. Canon segue una strategia simile con le sue lenti Super UD, spesso abbinate a elementi in fluorite per prestazioni estreme.

Dal punto di vista produttivo, la sfida è duplice: controllare la composizione chimica e garantire omogeneità ottica su diametri elevati. I forni per vetri ED e Super ED operano in atmosfera controllata, con cicli di fusione e raffreddamento lenti per evitare tensioni interne. Dopo la fusione, il vetro viene colato in lingotti, ricotto e poi tagliato in blocchi per la lavorazione. Ogni fase è monitorata con interferometri per verificare l’assenza di strie e bolle, difetti che comprometterebbero la qualità ottica.

L’integrazione con altre tecnologie è un aspetto cruciale. Le lenti ED e Super ED non lavorano isolate: sono combinate con elementi asferici per correggere aberrazioni geometriche e con rivestimenti antiriflesso avanzati (Nano Crystal, ARNEO, SWC, ASC) per ridurre flare e ghosting. Nei progetti moderni, la simulazione ottica considera l’interazione tra materiali, geometrie e coating, ottimizzando la resa su tutto il campo e su tutte le lunghezze d’onda. Questo approccio sistemico è indispensabile per soddisfare le esigenze dei sensori ad alta risoluzione e delle riprese in 4K e 8K.

Un’altra tendenza è l’uso di elementi ibridi, che combinano vetro ED con substrati polimerici o con inserti in fluorite. Questa soluzione consente di ridurre il peso, un fattore critico nei supertele destinati alla fotografia sportiva. Alcuni obiettivi professionali incorporano anche stabilizzatori ottici integrati, che richiedono gruppi mobili: in questo caso, la leggerezza delle lenti ED è un vantaggio, ma impone vincoli di robustezza e resistenza agli urti.

Dal punto di vista prestazionale, le lenti Super ED hanno ridotto quasi a zero le aberrazioni cromatiche visibili, anche su sensori da 60 megapixel. Tuttavia, la ricerca continua: i produttori stanno esplorando materiali con dispersione ancora più bassa e tecniche di nanostrutturazione per controllare la rifrazione a livello submicrometrico. In parallelo, l’uso di software di correzione in-camera e in post-produzione consente di compensare residui minimi, ma la filosofia dei costruttori di fascia alta resta invariata: la correzione deve essere ottica, non digitale.

L’evoluzione delle lenti ED e Super ED è quindi il risultato di un secolo di ricerca, dalla chimica del vetro alla simulazione ottica, passando per processi produttivi sempre più sofisticati. Oggi, queste lenti non sono più un’esclusiva dei supertele: le troviamo in zoom standard, grandangolari e persino in obiettivi per mirrorless compatti, segno che la tecnologia è matura ma ancora in espansione.

Fonti

- Nikon – Glossario NIKKOR (ED, Super ED): imaging.nikon.com

- Canon – Tecnologia UD e Super UD: global.canon

- Ohara – Catalogo vetri ottici (ED): https://www.oharacorp.com/catalog.html

- Hoya – Vetro ottico a bassa dispersione: https://www.hoyaoptics.com/

- Nikon History – Introduzione lenti ED (1972): nikon.com

- Canon EF Lenses – Fluorite e UD: https://global.canon/en/c-museum/

- Edmund Optics – Dispersione e numero di Abbe: https://www.edmundoptics.com/knowledge-center/application-notes/optics/understanding-glass-types/

Mi chiamo Marco Adelanti, ho 35 anni e vivo la mia vita tra due grandi passioni: la fotografia e la motocicletta. Viaggiare su due ruote mi ha insegnato a guardare il mondo con occhi più attenti, pronti a cogliere l’attimo, la luce giusta, il dettaglio che racconta una storia. Ho iniziato a fotografare per documentare i miei itinerari, ma col tempo è diventata una vera vocazione, che mi ha portato ad approfondire la storia della fotografia e a studiarne i protagonisti, gli stili e le trasformazioni tecniche. Su storiadellafotografia.com porto una prospettiva dinamica, visiva e concreta: mi piace raccontare l’evoluzione della fotografia come se fosse un viaggio, fatto di tappe, incontri e visioni. Scrivo per chi ama l’immagine come mezzo di scoperta e libertà, proprio come un lungo viaggio su strada.