Quando si parla di sistema reflex a specchio basculante, si fa riferimento a una soluzione ottico‑meccanica che ha consentito, per la prima volta, di vedere nel mirino esattamente la stessa immagine che l’obiettivo proietta sul piano focale. Il principio di base – guidare la luce con uno specchio inclinato a 45° verso un sistema di visione – circola nella cultura ottica europea almeno dal Seicento, ma è nell’Ottocento che diventa pratica fotografica. Tra le prime descrizioni divulgative moderne si citano i riferimenti storici all’impiego di uno specchio nel percorso della camera obscura, poi ripresi nelle narrazioni storiche sulla fotografia e sulle reflex; più tardi, nel 1861, Thomas Sutton costruisce un prototipo reflex funzionante, pur con sollevamento dello specchio separato e privo di qualunque sincronismo con l’otturatore, segno che la traduzione dal tavolo teorico alla bottega meccanica richiedeva ancora diverse generazioni di perfezionamenti.

Già alla fine dell’Ottocento compaiono brevetti e prototipi: si citano ad esempio i dispositivi con specchio ribaltabile e le soluzioni a camme meccaniche per il sollevamento, anticipatrici della meccanica reflex novecentesca. L’affermarsi della pellicola 35 mm sposta, negli anni Trenta, l’attenzione verso apparecchi compatti con prestazioni da laboratorio. A Dresda – uno dei distretti industriali più fertili per l’industria ottico‑meccanica – Ihagee presenta nel 1936 la Kine Exakta, tra le prime reflex 35 mm di serie, opera dell’ingegnere Karl Nüchterlein (Dresda, 1904 – disperso aprile 1945). La Exakta mette in forma molti elementi tipologici di lunga durata: corpo in lega, otturatore a tendina sul piano focale, mirino a pozzetto e baionetta Exakta. Rimane però l’ostacolo della visione rovesciata lateralmente sul vetro smerigliato, tipica dei mirini a pozzetto privi di correttore d’immagine.

Durante e dopo la guerra, varie officine europee sperimentano soluzioni per risolvere definitivamente il problema dell’immagine capovolta. In Ungheria, il fotografo e inventore Jenő Dulovits (1903–1972) progetta e fa realizzare dalla Gamma Művek la Duflex: un’apparecchiatura 35 mm con mirino ad altezza d’occhio che fornisce un’immagine eretta e non speculare, con specchio a ritorno istantaneo e diaframma automatico. I primi prototipi risalgono al 1944; la piccola serie di produzione viene allestita tra fine 1948 e 1950 in meno di 600 esemplari, rendendo però l’innovazione tecnicamente dirompente ma commercialmente rara. Sulla Duflex il raddrizzamento non è affidato necessariamente a un pentaprisma “a tetto” come lo intendiamo oggi: nella quasi totalità degli esemplari di serie si impiega un sistema di specchi (pentamirror) o soluzioni equivalenti, mentre il pentaprisma vero e proprio resta sui prototipi; resta però storicamente documentato il ritorno istantaneo dello specchio, spesso erroneamente attribuito in via esclusiva alla scuola giapponese degli anni Cinquanta.

Il pentaprisma a tetto – l’elemento che corregge definitivamente la lateralità e consente una visione eretta ad altezza occhio – entra invece nell’uso industriale in modo sistematico a fine anni Quaranta. La Contax S di Zeiss Ikon (VEB, Dresda), presentata alla Fiera di Lipsia nel 1949, è considerata da musei e repertori una delle prime reflex 35 mm con pentaprisma fisso integrato nel profilo del pentolone, e definisce la fisionomia moderna delle reflex. La Rectaflex italiana – progettata a Roma da Telemaco Corsi e avviata alla produzione in serie da settembre 1948 – porta anch’essa sul mercato, secondo studi recenti e fonti specialistiche, un mirino a pentaprisma prima della Contax S; la rettifica cronologica è basata su documentazione di fiera (Milano 1947 e 1948) e su serializzazioni di preserie e serie A. In entrambi i casi, si tratta del passaggio industriale cruciale che stabilizza l’SLR ad altezza occhio. La vicenda italiana aggiunge anche un dettaglio di rilievo: la Rectaflex adotta uno specchio a ritorno rapido e un attacco a baionetta di largo diametro, con serie produttive proseguite sino alla metà degli anni Cinquanta e coda di prototipi fino al 1958.

Nel frattempo, il Giappone consolida una tradizione meccanica che porterà al primato industriale. Con la Asahiflex (Asahi Optical, oggi Pentax) si sperimenta una rapida restituzione dello specchio già dal 1952; la Asahiflex IIb del 1954 viene generalmente ricordata come la prima SLR con “instant‑return mirror” di successo commerciale, cioè con lo specchio che torna in posizione immediatamente dopo lo scatto senza attendere l’avanzamento della pellicola. L’adozione su larga scala di questa soluzione abbatte il “blackout” di visione e rende l’SLR adatta allo scatto a raffica e alla reportage‑photography.

Il consolidamento della reflex 35 mm avviene nella seconda metà dei Cinquanta. La Nikon F (1959–1973) inaugura un vero sistema modulare con mirini intercambiabili, schermi di messa a fuoco, motor drive e un nuovo innesto a baionetta F rimasto in produzione – con retrocompatibilità – per decenni; la robustezza meccanica e la disponibilità di ottiche convincono i professionisti e spostano l’asse dell’industria dalle officine tedesche alle fabbriche giapponesi. La genealogia si completa negli anni Ottanta con l’arrivo dell’autofocus a rilevazione di fase integrato nel corpo: la Minolta 7000 (febbraio 1985) introduce per la prima volta AF integrato e motore di avanzamento pellicola in un’unica SLR, con nuovo innesto A (Alpha) e comunicazione elettronica corpo/ottica, fissando lo standard operativo della reflex elettronica.

Sul versante europeo, la parabola di Zeiss Ikon (1926–1972, per la produzione di fotocamere in Germania Ovest) testimonia la difficoltà di alcuni grandi attori storici a reagire all’onda lunga dell’SLR giapponese e all’elettronica di controllo: la chiusura del 1972 chiude un’epoca, mentre l’Est tedesco continua con Pentacon/Praktica e i distretti di Dresda e Jena restano vivaci nei mercati socialisti.

In questo arco di tre quarti di secolo, la reflex monobiettivo (SLR) convive con le reflex biottiche (TLR) – le celebri Rolleiflex di Franke & Heidecke, con debutto nel 1928 – che adottano il principio reflex con due obiettivi gemelli: uno esclusivamente per la visione, l’altro per lo scatto. Pur appartenendo a un’altra famiglia, queste macchine rafforzano la domanda per messa a fuoco TTL precisa, contribuendo, per contrapposizione, al successo della reflex a specchio basculante con mirino a pentaprisma.

Architettura tecnica del sistema reflex a specchio basculante

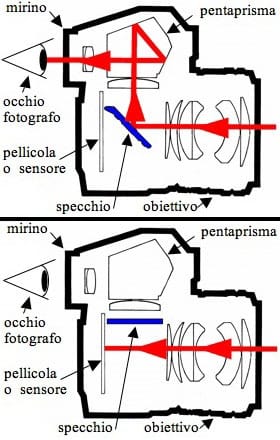

Il cuore del sistema è lo specchio basculante – un piano riflettente sottile, alleggerito e irrigidito, montato su una culla oscillante in grado di compiere una rotazione rapida e perfettamente controllata attorno a un asse di cerniera. In configurazione di visione, lo specchio è stabilmente inclinato a 45° rispetto all’asse ottico, così da deviare la luce ascendente verso l’alto. L’immagine reale formata dall’obiettivo viene proiettata sullo schermo di messa a fuoco (vetro smerigliato o schermo microprismi/split‑image); da qui, attraverso un pentaprisma a tetto oppure un pentaspecchio, viene raddrizzata nelle due inversioni (alto/basso corretto dalla riflessione allo specchio; destra/sinistra corretto dal tetto del pentaprisma) e resa eretta e non speculare all’occhio dell’operatore. La visione è così TTL – Through The Lens, garanzia di assenza di parallasse e di coincidenza tra ciò che si vede e ciò che si registra.

Il pentaprisma è un solido ottico in vetro (spesso BK7 o equivalenti) con due superfici interne metallizzate o trattate per riflessione; nella versione a tetto, una delle facce riflettenti è sagomata a cresta a 90° e realizza la correzione laterale. Il pentaprisma, rispetto al pentaspecchio (tre specchi planari disposti a ricreare lo stesso cammino), presenta maggiore luminanza nel mirino, assenza di allineamenti multipli sensibili a urti o dilatazioni e una costanza geometrica intrinseca, a fronte di massa e costi superiori. Per le reflex di fascia entry‑level, il pentaspecchio ha consentito per decenni di contenere peso e prezzo accettando un mirino meno brillante, mentre i corpi professionali hanno tradizionalmente impiegato pentaprisma di qualità elevata.

Lo specchio è in genere uno specchio a riflessione frontale (alluminatura o argentatura protetta sul lato d’ingresso), per evitare sdoppiamenti e perdita di microcontrasto che si avrebbero con una riflessione da retrovetro. Nei corpi con autofocus a rilevazione di fase tradizionale, il piano specchiante può essere parzialmente traforato o realizzato con porzioni semiriflettenti per inviare una frazione del flusso ottico a un secondo specchio ausiliario che ripiega la luce verso il modulo AF sul fondo del vano specchio; la sincronizzazione tra l’apertura dell’otturatore a tendina e il sollevamento dello specchio deve quindi garantire che, nel momento esatto dell’esposizione, l’intero fascio raggiunga il piano pellicola/sensore senza interposizioni. Nelle reflex manual focus classiche questa trappola di luce non è necessaria, e lo specchio è pieno.

Il meccanismo di sollevamento è un orgoglioso esercizio di meccanica fine. Storicamente si impiegano camme elicoidali e leverismi trascinati da molle a spirale precaricate; gli ultimi gradi di corsa sono smorzati da ammortizzatori a viscosità controllata o da tamponi elastomerici per ridurre l’urto in battuta e contenere la vibrazione da specchio (mirror slap). L’energia accumulata dalla molla è rilasciata al momento dello scatto: lo specchio ruota rapidamente verso l’alto, provoca il blackout del mirino per una frazione di secondo, l’otturatore si apre esponendo il supporto fotosensibile, quindi lo specchio ritorna (rapido o istantaneo, a seconda dei modelli) per ripristinare la visione. Questo ciclo dinamico impone vincoli di risonanza meccanica e di accoppiamento inerziale con la baionetta e l’unità otturatore; per limitarne gli effetti sulle immagini, i corpi di alto livello offrono il pre‑sollevamento dello specchio (mirror lock‑up) e schermi di messa a fuoco ottimizzati.

La copertura e la luminanza del mirino dipendono da molte scelte: geometria dello schermo smerigliato, qualità e dimensionamento del pentaprisma, trattamento antiriflesso delle superfici, ma anche dalla trasmittanza dello specchio in visione e dall’insieme di baffi e diaframmi interni che definiscono il cammino del raggio principale. Nelle reflex professionali a pellicola l’obiettivo è storicamente una copertura prossima al 100% e un ingrandimento elevato; nei modelli consumer si rimane spesso tra 90‑95% per contenere dimensionalità e costi. La differenza non incide sulla qualità del file, ma sull’esperienza di composizione e sulla precisione di allineamento in riprese architettoniche e riproduzioni.

L’integrazione dell’esposimetro TTL – prima con celle CdS, poi con SPD e matrici al silicio – avviene nel percorso ottico del mirino reflex: parte del flusso, dopo lo schermo, viene campionato da un sensore apposito alloggiato nel tetto del pentaprisma o in posizioni adiacenti, così da misurare la scena come la vede l’obiettivo, includendo i reali fattori di trasmissione degli obiettivi, eventuali filtri, vignettature e diaframmi effettivi. È uno dei grandi vantaggi del mirino reflex TTL, che spiega perché la comunità professionale abbia guardato alla SLR come alla piattaforma più “onesta” dal punto di vista fotometrico fino all’affermazione dei mirini elettronici di ultima generazione.

La sincronizzazione tra otturatore sul piano focale e specchio ha richiesto, lungo i decenni, una coreografia sempre più stretta. Il passaggio da otturatori interamente meccanici a soluzioni elettroniche a controllo al quarzo ha reso prevedibile la sequenza temporale: rilascio, alzata, apertura prima tendina, corsa, chiusura seconda tendina, ritorno specchio. La precisione temporale è fondamentale per l’autofocus a fase in live view sui modelli più moderni e per evitare ritardi percepibili allo scatto. Con il digitale, la necessità di smorzare ulteriormente i microurti ha condotto all’introduzione di contropesi e di cinematismi iper‑smorzati, oltre a funzioni elettroniche come l’otturatore elettronico anteriore che elimina il primo colpo della tendina riducendo vibrazioni; ma, in una reflex pura, lo specchio resta il principale attore dinamico.

Un capitolo a parte meritano le varianti allo specchio basculante opaco. Nel 1965 Canon propone la Pellix con specchio pellicolare semitrasparente fisso: la luce è divisa permanentemente tra sensore/film e modulo di visione/AF; l’idea viene recuperata in epoca digitale da Sony con la famiglia SLT (dal 2010), in cui lo specchio fisso, pur costando 1/3 circa di stop in termini di luce utile, abilita autofocus a fase continuo in live view e video con mirino elettronico sempre attivo. Altri costruttori hanno esplorato specchi semi‑trasparenti mobili e soluzioni a cristalli liquidi variabili in trasmittanza, per conciliare massima luce sul sensore e continuità di messa a fuoco; restano comunque varianti di nicchia rispetto alla classica meccanica basculante.

La manutenzione del gruppo specchio/pentaprisma richiede competenze di laboratorio: la pulizia diretta dello specchio è sconsigliata per la delicatezza del deposito riflettente; le tarature prevedono il parallelismo tra piano dello schermo di messa a fuoco e piano focale, nonché la centratura dell’immagine nel pentaprisma. Con il tempo, le schiume di battuta invecchiano e rilasciano residui; la sostituzione delle guarnizioni è prassi di revisione nelle reflex analogiche storiche. Dal punto di vista strutturale, l’alluminatura dello specchio può perdere efficienza, il lubrificante degli smorzatori può degradarsi e i leverismi possono richiedere una ripresa delle giochi: interventi tutti mirati a conservare la precisione di incidenza e la ripetibilità temporale del ciclo di scatto.

Innovazioni, produttori storici e transizione dall’analogico al digitale

La geografia industriale della reflex a specchio basculante è affollata di protagonisti, ciascuno con date e soluzioni che meritano messa a fuoco. Ihagee Kamerawerk nasce a Dresda nei primi del Novecento e porta al debutto, nel 1936, la già citata Kine Exakta grazie al lavoro di Karl Nüchterlein (1904–m. 1945 disp.), fissando il canone SLR per pellicola 35 mm e innescando una lunga stagione di corpi a mirino a pozzetto. L’Est tedesco proseguirà poi con Zeiss Ikon (VEB) e Pentacon/Praktica, mantenendo in vita lo standard M42 e la tradizione dei mirini intercambiabili.

In Italia, il progetto Rectaflex vede la costituzione societaria a fine 1946, una presentazione di prototipi in legno e poi funzionanti alle fiere di Milano 1947 e 1948, e l’avvio di produzione in serie nel settembre 1948. La Rectaflex A.1000 inaugura la genealogia produttiva, seguita dalle serie B (2000–4000, 16000, 25000, 30000), dalla Junior e dalla rarissima Rotor; la messa in liquidazione in 1955 trasferisce progetti e macchine in Liechtenstein, dove una coda di prototipi “40000” arriva fino al 1958 senza vedere una vera produzione di massa. La scheda identitaria di Rectaflex – pentaprisma ad altezza occhio, baionetta a largo diametro, specchio a ritorno rapido – la rende un archetipo moderno e conferisce alla scuola italiana un ruolo oggi storicamente riconosciuto.

Sul fronte Zeiss Ikon, la Westdeutsche Zeiss Ikon AG – erede in Germania Ovest del marchio storico nato nel 1926 – consolida la propria offerta negli anni Cinquanta con le Contaflex a otturatore centrale e la Contarex a otturatore sul piano focale; lo sforzo tecnico non basta però a contrastare la concorrenza giapponese. Il 1972 segna la fine della produzione di fotocamere sotto quel marchio a Stoccarda: un atto che chiude un capitolo e redistribuisce competenze e marchi (come Voigtländer) ad altri attori europei.

Canon entra nella stagione SLR già dagli anni Cinquanta: la Canonflex del 1959 inaugura il capitolo 35 mm reflex della casa giapponese (pur con esiti iniziali alterni), seguita nel 1965 dalla già citata Pellix con specchio semitrasparente fisso. L’azienda, fondata nel 1933 come Seiki Kōgaku, assume il nome Canon nel 1935 e nel 1987 presenta il sistema EOS con autofocus e innesto EF completamente elettronico; la genealogia reflex di Canon arriverà in era digitale con la famiglia DSLR EOS prima della svolta mirrorless.

Nikon, con la F del 1959, mette insieme in un unico corpo elementi già visti altrove – pentaprisma ad altezza occhio, mirini e schermi intercambiabili, baionetta robusta, modularità profonda – e offre ai professionisti un sistema coerente che durerà quattordici anni solo per il primo modello, evolvendo poi nelle serie F2, F3, F4, F5, F6. La F impone una cultura industriale della precisione meccanica e della robustezza che diventa metro di paragone, mentre il F‑mount resta attivo fino alla piena era DSLR.

La Minolta 7000 del 1985 segna un passaggio radicale: AF integrato nel corpo, motore di avanzamento, elettronica di sistema con comunicazione corpo/ottica tramite contatti nel nuovo attacco A. È la prima SLR a grande serie con questa formula coerente e “di massa”, e apre una stagione in cui tutti i grandi marchi inseguono l’AF a fase con moduli sempre più sensibili. Il percorso di Minolta si chiuderà nel 2006 con il ritiro dal settore dopo la fusione con Konica, trasferendo asset e baionetta A a Sony.

È proprio Sony a rinnovare, nel 2010, il discorso sullo specchio con le SLT: specchio semitrasparente fisso che lascia passare circa 70% della luce al sensore e devia la restante ai sensori AF di fase, consentendo AF continuo in live view e video. Le α33/α55 inaugurano la serie; seguiranno corpi APS‑C e full frame come α77 e α99/α99II. Malgrado i vantaggi in continuità AF e in affidabilità meccanica, la perdita di luce e l’evoluzione delle mirrorless con AF di fase “on‑sensor” riducono l’interesse per la soluzione SLT, che rimane importante come ponte tecnologico tra reflex tradizionali e mirrorless integrate. Parallelamente, brevetti e ricerche di altri costruttori – Nikon e Olympus compresi – esplorano specchi semitrasparenti mobili o specchi LC a trasmittanza variabile per unire i vantaggi dei due mondi.

In tutti questi passaggi, la logica del sistema reflex a specchio basculante resta la stessa: mirino ottico TTL, meccanica sincronizzata tra specchio e otturatore, percorso della luce che privilegia la fedele corrispondenza visione/registrazione. La transizione al digitale ha sostituito la pellicola con il sensore, ma ha conservato l’intero tracciato ottico: lo schermo di messa a fuoco diventa meno centrale perché la messa a fuoco è affidata a moduli AF dedicati, mentre l’esposimetria TTL evolve verso matrix e multizona sofisticate. L’avvento delle mirrorless toglie lo specchio dal corpo e sostituisce il pentaprisma con un mirino elettronico che simula o supera la visione ottica; eppure la riflessione sullo specchio basculante resta fondamentale per capire la meccanica di precisione che ha reso possibile la fotografia ad alte prestazioni dal dopoguerra alla soglia dell’era digitale matura.

Fonti

- Ifolor – La storia della fotografia (parte 5)

- Bonavoglia – Il mirino reflex

- Camera-wiki – Kine Exakta

- Wikipedia (DE) – Karl Nüchterlein

- Camera-wiki – Contax S

- Science Museum Group – Contax S camera

- Wikipedia – Rectaflex

- Pentax-SLR.com – Rectaflex 1948–1955

- Archivio Storico Portuense – Rectaflex

- Wikipedia – Instant return mirror

- Camera-wiki – Asahiflex

- Wikipedia – Nikon F

- Nikon Imaging – Camera Chronicle Nikon F

- Camera-wiki – Minolta 7000

- Wikipedia – Minolta Maxxum 7000

- Wikipedia – Sony SLT camera

- Fotografi Digitali – Specchi semitrasparenti Nikon e Olympus

- Camera-wiki – Pentaprism

- Wikipedia – Pentaprisma

- Tecnica Fotografica – Fotocamere Canon

- Camera-wiki – Zeiss Ikon

- NOC Sensei – Il progetto Zeiss Ikon SL 725

- Fotografia Moderna – Rolleiflex

Mi chiamo Marco Adelanti, ho 35 anni e vivo la mia vita tra due grandi passioni: la fotografia e la motocicletta. Viaggiare su due ruote mi ha insegnato a guardare il mondo con occhi più attenti, pronti a cogliere l’attimo, la luce giusta, il dettaglio che racconta una storia. Ho iniziato a fotografare per documentare i miei itinerari, ma col tempo è diventata una vera vocazione, che mi ha portato ad approfondire la storia della fotografia e a studiarne i protagonisti, gli stili e le trasformazioni tecniche. Su storiadellafotografia.com porto una prospettiva dinamica, visiva e concreta: mi piace raccontare l’evoluzione della fotografia come se fosse un viaggio, fatto di tappe, incontri e visioni. Scrivo per chi ama l’immagine come mezzo di scoperta e libertà, proprio come un lungo viaggio su strada.