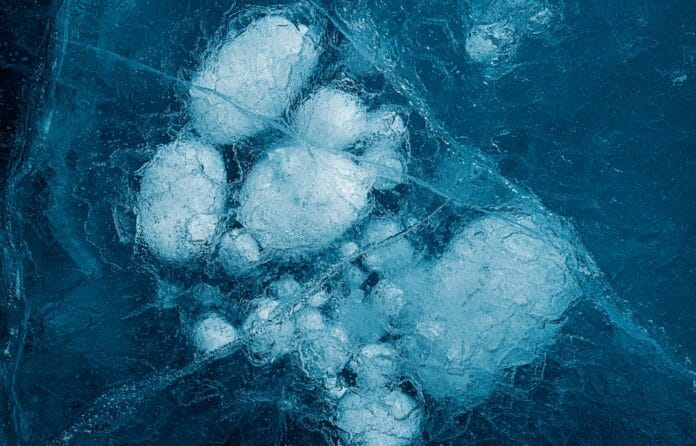

La fotografia criogenica nasce come branca della fotografia scientifica orientata allo studio dei fenomeni che avvengono a basse temperature estreme. Con questa espressione si intende l’insieme delle tecniche fotografiche e ottiche utilizzate per documentare processi che si svolgono in condizioni criogeniche, cioè in presenza di temperature prossime allo zero assoluto, tipicamente inferiori ai –150 °C. A differenza di altri settori della fotografia sperimentale, qui la sfida principale non riguarda soltanto la cattura dell’immagine, ma la gestione fisica dell’ambiente: condensazione, formazione di ghiaccio, rifrazione alterata, deformazione ottica dei materiali e difficoltà di illuminazione rendono la fotografia a basse temperature un terreno complesso e specialistico.

Le prime ricerche possono essere ricondotte al XIX secolo, quando gli studi di Michael Faraday e successivamente di James Dewar portarono all’invenzione delle tecniche di liquefazione dei gas. Dewar, nel 1892, mise a punto il celebre vaso Dewar, progenitore del moderno thermos, capace di mantenere i gas liquefatti per periodi più lunghi. Questi esperimenti furono accompagnati da una necessità crescente di documentazione visiva: fotografie che potessero illustrare la formazione di ghiaccio su superfici metalliche, la condensazione dei vapori o il comportamento di materiali immersi in azoto liquido.

All’inizio, la fotografia criogenica si limitava a riprendere dall’esterno i fenomeni osservati in recipienti trasparenti o semi-trasparenti. La qualità era fortemente limitata, poiché la condensa si depositava sulle lenti e sugli oblò. Tuttavia, la fotografia aveva già un ruolo cruciale: forniva una prova tangibile di esperimenti irripetibili, documentava configurazioni fugaci e offriva un archivio comparativo per successive analisi.

Con l’avvento delle emulsioni fotografiche più sensibili e della fotografia ad alta velocità nei primi decenni del Novecento, fu possibile iniziare a registrare immagini di transizioni di fase rapidissime, come la solidificazione istantanea di vapori criogenici o la formazione di cristalli di ghiaccio a livello microscopico. Le immagini venivano utilizzate nelle prime conferenze internazionali di criogenia, non solo come illustrazione, ma come vera e propria evidenza scientifica.

La fotografia criogenica non deve essere confusa con la fotografia a infrarossi o con altre tecniche di imaging termico: mentre queste ultime rilevano la radiazione emessa da corpi a diverse temperature, la criogenica è volta a osservare visivamente i fenomeni all’interno di un ambiente raffreddato artificialmente, spesso utilizzando supporti ottici che devono sopportare shock termici e garantire trasparenza a basse temperature.

Questa prima fase pionieristica, tra XIX e XX secolo, fu caratterizzata dall’assenza di strumenti appositamente progettati per la fotografia criogenica. I ricercatori adattavano apparecchiature fotografiche convenzionali, isolandole con guarnizioni, riscaldatori o piccoli flussi d’aria calda per evitare la formazione di ghiaccio sugli obiettivi. Nonostante la rudimentalità dei mezzi, nacquero le prime immagini di laboratorio che possono oggi essere considerate fotografie criogeniche storiche, conservate negli archivi di istituti di fisica e ingegneria.

Innovazioni tecniche tra XX secolo e seconda guerra mondiale

Il XX secolo portò con sé una vera rivoluzione per la fotografia scientifica, e la criogenica non fece eccezione. Negli anni Venti e Trenta, con la progressiva liquefazione di gas sempre più leggeri – come l’elio, liquefatto nel 1908 da Heike Kamerlingh Onnes – si aprì un nuovo capitolo della ricerca a basse temperature. Lo stesso Onnes, premio Nobel nel 1913, documentò fotograficamente i suoi esperimenti sulla superconduttività, fenomeno che si manifesta a temperature criogeniche.

Le difficoltà tecniche della fotografia in questi contesti erano considerevoli. Per osservare i campioni immersi in criostati era necessario progettare finestre ottiche trasparenti che non si opacizzassero con il freddo. Le prime soluzioni utilizzavano quarzo e zaffiro sintetico, materiali capaci di resistere agli shock termici senza fratturarsi. Tuttavia, la trasmissione luminosa era ridotta e le fotografie richiedevano tempi di esposizione lunghi, spesso incompatibili con i fenomeni dinamici osservati.

Fu in questo periodo che la fotografia ad alta velocità iniziò a intersecarsi con le esigenze criogeniche. Le camere di Harold Edgerton al MIT, in grado di catturare eventi rapidissimi, vennero adattate per osservare fenomeni come la vaporizzazione istantanea di gocce immerse in azoto liquido o la propagazione di fratture in materiali raffreddati. Queste immagini, pubblicate in riviste scientifiche degli anni Trenta e Quaranta, sono tra i primi esempi di fotografia criogenica dinamica, e permisero di correlare la teoria con l’osservazione diretta.

Durante la Seconda guerra mondiale, l’interesse per la criogenia aumentò in relazione alle applicazioni belliche e aerospaziali. I carburanti criogenici, come l’ossigeno liquido, richiedevano uno studio approfondito delle proprietà fisiche a basse temperature. La fotografia criogenica venne utilizzata per documentare le instabilità di flusso, la formazione di bolle e i processi di congelamento dei sistemi di alimentazione. Per la prima volta vennero sviluppati oblò riscaldati, basati su resistenze elettriche integrate nel vetro, che evitavano la formazione di ghiaccio e consentivano riprese più chiare.

Un altro progresso significativo riguardò la fotografia microscopica criogenica. Grazie all’unione di microscopi ottici e camere ad alta sensibilità, si cominciarono a osservare i cristalli di ghiaccio formatisi in campioni biologici o nei metalli raffreddati. Queste osservazioni gettarono le basi della moderna criobiologia e della metallurgia a basse temperature, aprendo la strada a ricerche sui danni cellulari da congelamento e sulle trasformazioni di fase nei materiali.

La fotografia criogenica di questo periodo non aveva ancora carattere indipendente, ma si configurava come strumento trasversale. Nonostante ciò, la quantità di immagini raccolte costituì un corpus fondamentale, che negli anni successivi sarebbe stato utilizzato per manuali, atlanti scientifici e documenti brevettuali.

Dal dopoguerra all’era digitale: applicazioni in scienza e industria

Dopo il 1945, la fotografia criogenica entrò in una fase di consolidamento, diventando una componente essenziale in numerosi laboratori di ricerca. Le applicazioni si moltiplicarono, andando dalla fisica dei superconduttori alla cristallografia a basse temperature, passando per la nascente biologia molecolare.

Negli anni Cinquanta e Sessanta, la diffusione della fotografia in microscopia elettronica a trasmissione (TEM) e in diffrazione ai raggi X spinse i ricercatori a utilizzare sistemi criogenici per ridurre i danni da radiazione e stabilizzare i campioni. In questo contesto nacque la cosiddetta crio-microscopia elettronica (cryo-EM), che utilizza la fotografia come mezzo primario di registrazione dei dati. Sebbene la cryo-EM sia oggi associata a rilevatori digitali, in origine le immagini venivano fissate su lastre fotografiche ad alta sensibilità, appositamente raffreddate per ridurre il rumore.

Parallelamente, l’industria aerospaziale richiedeva un continuo sviluppo di tecniche fotografiche criogeniche per osservare i comportamenti dei serbatoi di idrogeno e ossigeno liquidi. Le missioni spaziali, sia sovietiche che statunitensi, produssero un enorme archivio di immagini criogeniche, destinate a studiare fenomeni di bollitura nucleata, formazione di strati di ghiaccio sulle superfici esterne e stabilità dei materiali isolanti.

Il progresso tecnologico portò anche alla nascita della fotografia criogenica automatizzata. Telecamere a controllo remoto, installate all’interno di criostati o camere a vuoto raffreddate, consentivano di acquisire sequenze fotografiche senza intervento umano diretto, riducendo il rischio di danneggiare le apparecchiature. In parallelo, le pellicole fotografiche si evolsero: le emulsioni pancromatiche ad alta sensibilità consentivano di lavorare con illuminazioni ridotte, mentre le pellicole a grana fine garantivano una maggiore risoluzione per la microscopia.

Con l’avvento dei primi sensori CCD negli anni Settanta e Ottanta, la fotografia criogenica fece un salto qualitativo. I CCD potevano essere raffreddati criogenicamente per ridurre il rumore termico, migliorando drasticamente il rapporto segnale-rumore. Questa innovazione, inizialmente applicata in astronomia, trovò poi impiego nella fotografia criogenica di laboratorio, in particolare per registrare immagini a bassissima intensità luminosa.

La fotografia criogenica iniziò così a configurarsi come un settore interdisciplinare, capace di spaziare dalla fisica fondamentale all’ingegneria dei materiali, fino alla biologia strutturale. Essa non era più soltanto un mezzo illustrativo, ma uno strumento di misura a tutti gli effetti, integrato nei protocolli sperimentali.

Stato dell’arte e prospettive attuali

Oggi la fotografia criogenica rappresenta un settore avanzatissimo della fotografia scientifica, caratterizzato da una forte integrazione con tecniche digitali e computazionali. L’introduzione di sensori CMOS scientifici e la loro capacità di operare a temperature criogeniche ha permesso di raggiungere livelli di sensibilità estrema, indispensabili per la astrofisica osservativa e per la crio-microscopia elettronica.

La cryo-EM, in particolare, ha rivoluzionato la biologia strutturale, fino a meritare il premio Nobel per la chimica nel 2017 a Jacques Dubochet, Joachim Frank e Richard Henderson. Le immagini criogeniche prodotte da questa tecnica hanno permesso di osservare complessi molecolari con risoluzioni atomiche, documentando strutture come ribosomi, proteine di membrana e virus con una precisione mai raggiunta prima. In questo contesto, la fotografia criogenica non è più solo supporto visivo, ma elemento fondativo della scoperta scientifica.

Parallelamente, le tecniche criogeniche trovano applicazione nella fotografia ad alta energia e nella fisica delle particelle, dove rivelatori a bassa temperatura vengono usati per catturare segnali luminosi estremamente deboli. I sistemi di imaging criogenico sono parte integrante dei grandi esperimenti presso laboratori come CERN e Fermilab.

Anche in ambito industriale e tecnologico la fotografia criogenica continua a giocare un ruolo centrale. Nei test aerospaziali, essa viene utilizzata per monitorare in tempo reale la formazione di ghiaccio su superfici aerodinamiche, un fenomeno che può compromettere seriamente le prestazioni dei velivoli. Allo stesso modo, la fotografia criogenica è impiegata nei laboratori di materiali superconduttori e nei sistemi di fusione nucleare controllata, dove il comportamento delle superfici a basse temperature è determinante per l’efficienza dei reattori.

Un settore emergente riguarda la fotografia criogenica multidimensionale, che integra immagini ottiche, elettroniche e a raggi X, tutte acquisite in condizioni criogeniche. Questa sinergia consente di osservare lo stesso campione con diversi strumenti analitici, mantenendo intatte le proprietà strutturali grazie alla stabilizzazione a basse temperature.

Le sfide attuali comprendono la miniaturizzazione delle apparecchiature, la riduzione dei costi e lo sviluppo di sistemi criogenici portatili, che potrebbero rendere la fotografia criogenica accessibile a un numero maggiore di laboratori e applicazioni.

In termini storici, ciò che un tempo era un settore marginale della fotografia scientifica, nato come tentativo di illustrare fenomeni rari, si è trasformato in una disciplina autonoma, con impatti diretti sulla scienza di frontiera e sulla tecnologia contemporanea. La fotografia criogenica è oggi parte integrante delle grandi scoperte scientifiche, contribuendo in modo essenziale a ridefinire i confini dell’imaging e della rappresentazione del mondo invisibile.

Sono Manuela, autrice e amministratrice del sito web www.storiadellafotografia.com. La mia passione per la fotografia è nata molti anni fa, e da allora ho dedicato la mia vita professionale a esplorare e condividere la sua storia affascinante.

Con una solida formazione accademica in storia dell’arte, ho sviluppato una profonda comprensione delle intersezioni tra fotografia, cultura e società. Credo fermamente che la fotografia non sia solo una forma d’arte, ma anche un potente strumento di comunicazione e un prezioso archivio della nostra memoria collettiva.

La mia esperienza si estende oltre la scrittura; curo mostre fotografiche e pubblico articoli su riviste specializzate. Ho un occhio attento ai dettagli e cerco sempre di contestualizzare le opere fotografiche all’interno delle correnti storiche e sociali.

Attraverso il mio sito, offro una panoramica completa delle tappe fondamentali della fotografia, dai primi esperimenti ottocenteschi alle tecnologie digitali contemporanee. La mia missione è educare e ispirare, sottolineando l’importanza della fotografia come linguaggio universale.

Sono anche una sostenitrice della conservazione della memoria visiva. Ritengo che le immagini abbiano il potere di raccontare storie e preservare momenti significativi. Con un approccio critico e riflessivo, invito i miei lettori a considerare il valore estetico e l’impatto culturale delle fotografie.

Oltre al mio lavoro online, sono autrice di libri dedicati alla fotografia. La mia dedizione a questo campo continua a ispirare coloro che si avvicinano a questa forma d’arte. Il mio obiettivo è presentare la fotografia in modo chiaro e professionale, dimostrando la mia passione e competenza. Cerco di mantenere un equilibrio tra un tono formale e un registro comunicativo accessibile, per coinvolgere un pubblico ampio.