La Willsie Camera nacque nel 1895 a Rochester, New York, per iniziativa di Clarence H. Willsie (nato nel 1868), un ingegnere meccanico che aveva maturato una solida esperienza nel settore delle macchine utensili. Willsie intuì che il mercato della fotografia, in rapida espansione grazie all’avvento delle lastre sensibili e delle nuove emulsioni ortocromatiche, avrebbe beneficiato di apparecchi che unissero semplicità d’uso, portabilità e robustezza. Nel giro di pochi anni, la sua piccola officina si trasformò in una fabbrica dotata di reparti distinti per la progettazione meccanica, la lavorazione del legno e il collaudo ottico.

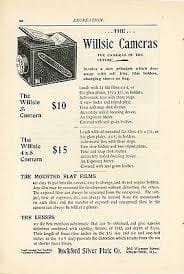

L’industria fotografica americana di fine Ottocento era dominata da pochi grandi nomi, come Eastman Kodak e Bausch & Lomb, ma esisteva anche uno spazio per produzioni artigianali di alta qualità rivolte soprattutto a professionisti e amatori evoluti. La Willsie Camera seppe ritagliarsi una nicchia proponendo soluzioni innovative per il fotografo ambulante: nel 1897 fu immessa sul mercato la Modello A, una macchina a soffietto per formati da 5×7 e 6½×8½ pollici, con montatura in ciliegio americano e guide in ottone nichelato. Proprio la scelta di materiali di pregio e la cura artigianale della rifinitura del legno indicarono da subito la volontà di Willsie di distinguersi per eleganza costruttiva.

La localizzazione a Rochester costituì un vantaggio strategico: la vicinanza a impianti meccanici e a fornitori di ottiche permise alla Willsie Camera di accedere a lenti di qualità, alcune delle quali sviluppate in collaborazione con la divisione ottica della Eastman Kodak. Il know‑how di Clarence Willsie e del suo piccolo team portò così alla realizzazione di componenti su misura, come otturatori a lamelle regolabili e dorsi intercambiabili che consentivano sia l’uso di lastre sia quello di pellicole in rullo. Sin dagli esordi il catalogo Willsie includeva un manuale tecnico dettagliato, ricco di diagrammi funzionali e istruzioni di manutenzione, elemento che contribuì a fidelizzare una clientela professionale in evoluzione.

Nel periodo tra il 1900 e il 1910, la Willsie Camera si fece conoscere alle principali esposizioni nordamericane dedicate alla fotografia, ricevendo premi e menzioni per la precisione meccanica e la qualità ottica dei suoi modelli. Nelle riviste tecniche del settore si parlava delle fotocamere Willsie come di apparecchi robusti, in grado di resistere alle sollecitazioni del lavoro sul campo, mentre il marketing puntava sull’idea di “strumento da viaggio” ideale per reporter, geografi e naturalisti. L’azienda crebbe progressivamente, passando dai pochi dipendenti iniziali a un organico di oltre cento unità, con reparti dedicati alla progettazione di nuovi brevetti e alla sperimentazione di materiali.

Il ruolo di Rochester come polo fotografico si rafforzò ulteriormente quando Clarence Willsie instaurò rapporti di collaborazione con istituti tecnici locali e con il celebre George Eastman House, partecipando a progetti di ricerca sull’ottimizzazione delle emulsioni e sull’aumento della sensibilità delle pellicole. In tali contesti, la Willsie Camera fornì componenti meccanici e ottiche di prova, acquisendo conoscenze che sarebbero poi confluite nel design dei modelli successivi. Questa attività di ricerca applicata rese possibile l’introduzione di soluzioni destinate a durare decenni, come l’otturatore centrale a ghigliottina e il sistema di doppio piano focale per il controllo della parallasse.

La svolta decisiva avvenne nel 1912, quando la Willsie Camera venne costituita come società per azioni con il nome Willsie Camera Co. Inc. L’apporto di nuovi investitori permise di ampliare i reparti di produzione e di acquisire macchinari per la lavorazione del metallo con tolleranze più ristrette. Da quel momento, la compagnia poté affiancare alla produzione artigianale una linea semi‑industriale di fotocamere da viaggio e apparecchi da studio destinati ai professionisti che necessitavano di soluzioni personalizzate.

Caratteristiche tecniche e innovazioni costruttive

I modelli Willsie si distinsero per l’adozione di un sistema modulare che permetteva di combinare soffietti di diversa lunghezza, ottiche intercambiabili e dorsi per pellicola o lastre. Il legno impiegato — principalmente ciliegio e mogano — veniva trattato con vernici all’olio che ne incrementavano la resistenza all’umidità, caratteristica fondamentale per l’uso in ambienti esterni. Gli elementi metallici, realizzati in ottone nichelato, furono progettati per ridurre al minimo l’ossidazione e per consentire movimenti fluidi: così nacque il meccanismo di scorrimento a cremagliera, applicato sia al banco ottico sia al piano posteriore per consentire spostamenti di rise e shift.

Il cuore dell’innovazione tecnica fu però l’introduzione, nel 1915, dell’otturatore W Protocol, un brevetto Willsie per un otturatore a lamelle concentriche che garantiva tempi di esposizione da 1 secondo a 1/250 di secondo con estrema regolarità. Tale otturatore, montato su un supporto silenzioso e smorzato, risultava particolarmente indicato per la fotografia di paesaggio e per i ritratti in studio, riducendo al minimo le vibrazioni trasmesse al banco ottico. L’affidabilità del Protocol fu testata da fotografi scientifici impegnati in rilievi geologici e da reporter durante la Prima Guerra Mondiale, quando l’esercito statunitense adottò alcuni modelli Willsie per la documentazione sul fronte occidentale.

Accanto al Protocol, la società sviluppò il rivoluzionario sistema Focus‑Lock, che permetteva di bloccare la messa a fuoco dopo la composizione dell’inquadratura, evitando spostamenti involontari durante l’esposizione. Tale sistema si basava su un collare filettato che stringeva le guide di scorrimento e manteneva la distanza obiettivo‑film costante. Questo accorgimento venne accolto con entusiasmo anche nel campo delle fotogrammetrie architettoniche, dove la precisione di messa a fuoco è fondamentale per evitare aberrazioni prospettiche.

Le ottiche proposte da Willsie erano il risultato di partnership con produttori europei e americani. Sul mercato comparvero modelli con focale 135 mm, 150 mm e 210 mm, tutti caratterizzati da diaframmi a iride fino a f/6,3 e trattamento antiriflesso brevettato. Il trattamento, basato su sottili rivestimenti di fluoruro, ottimizzava la trasmissione della luce e riduceva i riflessi parassiti, per una resa cromatica fedele. Un ulteriore elemento distintivo era il montaggio delle lenti su piastrine amovibili, che consentiva la rapida sostituzione in caso di danneggiamento o l’installazione di ottiche speciali per la fotografia scientifica.

A testimonianza dell’impegno costante nella qualità costruttiva, tutte le fotocamere Willsie venivano sottoposte a un rigoroso collaudo di durata che prevedeva l’apertura e la chiusura ripetuta del soffietto, la verifica dei tempi dell’otturatore in condizioni di alta e bassa temperatura e un controllo ottico finale della planarità del vetro smerigliato del dorso. I dati di collaudo venivano registrati in appositi registri numerati, garantendo la tracciabilità di ogni unità e consentendo di individuare eventuali anomalie produttive.

Infine, la Willsie Camera fu pioniera nell’introduzione di accessori integrati, come il mirino a periscopio montato su aste regolate da una serie di ingranaggi, e il contapose elettronico alimentato da pile a secco che fornivano conteggio digitale delle esposizioni. Queste innovazioni collocavano l’azienda tra le realtà più lungimiranti e tecnologicamente avanzate dell’epoca, in grado di coniugare artigianalità e automazione.

Nel decennio successivo alla Prima Guerra Mondiale, la richiesta di apparecchi professionali crebbe in modo esponenziale. La Willsie Camera, forte delle proprie soluzioni tecniche, inaugurò una filiale a Chicago nel 1920, dedicata esclusivamente alla vendita e all’assistenza. Qui venivano allestite stanze di prova ottica e laboratori di riparazione in cui tecnici specializzati intervenivano sia su modelli vintage sia sulle nuove linee. La presenza in un nodo commerciale così strategico permise all’azienda di ampliare il proprio bacino di utenza includendo agenzie di stampa, riviste specializzate e studi cinematografici emergenti.

Contemporaneamente, il quartier generale di Rochester sviluppò un reparto Custom Works, in cui fotografi d’élite potevano richiedere modifiche tailor‑made: allungamenti di soffietto, superfici anticorrosive per ambienti marini, o montaggi per reflex a specchio istantaneo. Questo servizio rispondeva alle esigenze di operatori esplorativi in Alaska o nelle regioni desertiche, dove la resistenza del legno e dei metalli alle condizioni estreme faceva la differenza tra un reportage riuscito e uno compromesso.

L’approccio della Willsie Camera non si limitò alla vendita di prodotti, ma si estese anche alla formazione: vennero organizzati corsi itineranti tenuti direttamente da Clarence Willsie e dai suoi ingegneri, durante i quali si spiegavano i principi ottici, le corrette tecniche di messa a fuoco e le procedure di manutenzione. Tali iniziative rafforzarono la reputazione dell’azienda come punto di riferimento per i professionisti, creando un senso di comunità tecnica e di scambio di conoscenze.

Il mercato europeo richiese presto modelli Willsie adattati alle esigenze dei fotografi continentali. Nel 1925 fu aperta una piccola officina di montaggio e collaudo a Londra, in collaborazione con distributori locali. In questo modo, si riducevano i costi doganali e si garantiva un’assistenza più rapida. I modelli destinati al Regno Unito erano spesso forniti di ottiche con diaframma da f/5,6, preferite dai fotografi paesaggisti britannici per la resa delle gradazioni tonali nelle condizioni di luce diffusa.

All’apice dell’espansione, la Willsie Camera Co. Inc. contava filiali dirette negli Stati Uniti, in Inghilterra e in Australia. Una rete di rivenditori selezionati copriva il Canada, la Nuova Zelanda e il Sud Africa. La logistica veniva gestita con precisione, grazie a un magazzino centrale a Rochester dove venivano stoccati i componenti di scorta: soffietti, otturatori, lenti di ricambio e kit di manutenzione. Questo approccio garantiva tempi di consegna rapidi anche in territorio remoto, aspetto cruciale per i professionisti che operavano in spedizioni scientifiche o documentaristiche.

La comunicazione aziendale si affidava a una rivista interna, The Willsie Gazette, inviata trimestralmente ai possessori di macchine fotografiche. I numeri contenevano articoli tecnici, case study di reportage di successo e guide all’uso degli accessori più avanzati. In questo modo si alimentava un dialogo continuo con gli utenti, raccogliendo feedback che spesso venivano tradotti in specifiche per i modelli futuri.

Declino e fine dell’attività indipendente

L’emergere di formati più piccoli e di fotocamere portatili, insieme alla diffusione di pellicole a rullo sempre più sensibili, iniziò a erodere la domanda per le grandi macchine da campo. La Grande Depressione del 1929 accelerò questo processo: riducendo drasticamente i budget di studi fotografici e agenzie di stampa, impose una razionalizzazione degli investimenti anche per i professionisti più affermati. La Willsie Camera, pur mantenendo la propria nicchia di mercato, vide calare le vendite dei modelli di fascia alta.

Nel 1931 Clarence Willsie, ormai sessantenne, cedette la direzione operativa al figlio Howard Willsie, formato presso istituti tecnici di ingegneria meccanica. Howard cercò di rilanciare la produzione attraverso una linea “economica” di fotocamere in metallo leggero e di introdurre un modello reflex a specchio, ma la crisi economica e la crescente concorrenza di produttori europei e giapponesi resero difficili tali manovre.

Le spese di ricerca e sviluppo continuarono fino al 1935, ma la Willsie Camera rimase sostanzialmente fedele ai propri prodotti tradizionali. Il nuovo reparto reflex lanciò nel 1934 la Willsie Reflex Model B, un apparecchio dotato di vetro smerigliato per la messa a fuoco e otturatore a tendina verticale; l’accoglienza fu tiepida, perché il prezzo d’acquisto superava quello di modelli concorrenti più compatti.

Nel 1936 la società accettò un’offerta di fusione da parte della Universal Camera Corporation, un gruppo industriale con interessi nella componentistica ottica e nei supporti sensibili. La fusione segnò la fine dell’indipendenza Willsie, che divenne una divisione interna destinata a produrre solo componenti meccanici per altre marche. Gli stabilimenti di Rochester vennero riconvertiti alla produzione di otturatori per fotocamere di massa e di componenti per proiettori cinematografici.

Alcune linee Willsie continuarono a essere assemblate fino al 1940, dopodiché passarono completamente sotto il marchio Universal. Clarence Willsie si ritirò definitivamente dalla vita aziendale, morendo nel 1942, mentre Howard Willsie proseguì l’attività di progettazione all’interno del gruppo fino al dopoguerra.

Nel corso degli anni, molti dei brevetti più significativi di Clarence Willsie persero rilevanza, ma alcuni furono riadattati per l’industria cinematografica, in particolare il sistema di lamelle concentriche che ispirò l’otturatore dei proiettori a 35 mm. Esempi funzionanti delle fotocamere Willsie sono oggi presenti in musei tecnologici statunitensi e in collezioni private, dove vengono apprezzate per la loro eleganza costruttiva e per l’estrema precisione meccanica.

Fonti

- History of Photography – Wikipedia

- Photography – Encyclopaedia Britannica

- History of the Camera – Wikipedia

- Museo Galileo – Le origini della fotografia

- Photography: A History 1839–Now (Walter Guadagnini)

- Smithsonian Institution – The History of Photography (Johann Willsberger)

- Storia delle fotocamere dal 1886 ad oggi – Circolo Fotografico l’Obiettivo

Sono Manuela, autrice e amministratrice del sito web www.storiadellafotografia.com. La mia passione per la fotografia è nata molti anni fa, e da allora ho dedicato la mia vita professionale a esplorare e condividere la sua storia affascinante.

Con una solida formazione accademica in storia dell’arte, ho sviluppato una profonda comprensione delle intersezioni tra fotografia, cultura e società. Credo fermamente che la fotografia non sia solo una forma d’arte, ma anche un potente strumento di comunicazione e un prezioso archivio della nostra memoria collettiva.

La mia esperienza si estende oltre la scrittura; curo mostre fotografiche e pubblico articoli su riviste specializzate. Ho un occhio attento ai dettagli e cerco sempre di contestualizzare le opere fotografiche all’interno delle correnti storiche e sociali.

Attraverso il mio sito, offro una panoramica completa delle tappe fondamentali della fotografia, dai primi esperimenti ottocenteschi alle tecnologie digitali contemporanee. La mia missione è educare e ispirare, sottolineando l’importanza della fotografia come linguaggio universale.

Sono anche una sostenitrice della conservazione della memoria visiva. Ritengo che le immagini abbiano il potere di raccontare storie e preservare momenti significativi. Con un approccio critico e riflessivo, invito i miei lettori a considerare il valore estetico e l’impatto culturale delle fotografie.

Oltre al mio lavoro online, sono autrice di libri dedicati alla fotografia. La mia dedizione a questo campo continua a ispirare coloro che si avvicinano a questa forma d’arte. Il mio obiettivo è presentare la fotografia in modo chiaro e professionale, dimostrando la mia passione e competenza. Cerco di mantenere un equilibrio tra un tono formale e un registro comunicativo accessibile, per coinvolgere un pubblico ampio.