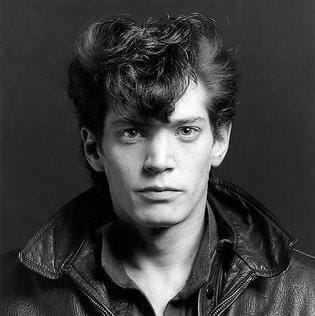

Robert Mapplethorpe nacque il 4 novembre 1946 a Queens, New York, in una famiglia cattolica di origine irlandese. Cresciuto in un ambiente tradizionale della classe media americana, mostrò sin da giovane un interesse per il disegno e per l’arte visiva. Dopo aver frequentato scuole cattoliche, nel 1963 si iscrisse al Pratt Institute di Brooklyn, una delle scuole d’arte più prestigiose della città. Inizialmente si dedicò alla pittura e al disegno, sperimentando con il collage e con tecniche miste che riflettevano l’influenza del surrealismo e della pop art.

Durante gli anni al Pratt, Mapplethorpe entrò in contatto con la scena culturale newyorkese degli anni Sessanta, caratterizzata dall’esplosione della controcultura, dal rock, dalla sperimentazione sessuale e dall’espansione dei movimenti per i diritti civili e gay. Questa atmosfera lo segnò profondamente, portandolo a un progressivo abbandono delle convenzioni formali e morali della sua educazione cattolica.

Nel 1967 conobbe Patti Smith, allora una giovane poetessa e musicista, con la quale instaurò un rapporto affettivo e creativo destinato a durare tutta la vita. I due vissero insieme al Chelsea Hotel, leggendario punto di ritrovo di artisti, musicisti e scrittori. Patti Smith sarebbe stata musa, modella e testimone del percorso artistico di Mapplethorpe, mentre lui ne incoraggiò le ambizioni artistiche.

La fotografia entrò nella vita di Mapplethorpe in maniera graduale. All’inizio, egli utilizzava immagini fotografiche prese da riviste pornografiche o da pubblicazioni commerciali, che incorporava nei suoi collage. Solo nel 1970, quando ricevette in prestito una Polaroid SX-70, iniziò a produrre scatti propri. Questo strumento, rapido e accessibile, gli consentì di esplorare la dimensione della sessualità, dell’intimità e dell’autorappresentazione.

La Polaroid ebbe per lui un valore fondamentale: gli permetteva di testare subito l’effetto visivo delle sue immagini, creando una relazione diretta con il mezzo fotografico senza la mediazione della camera oscura. La scelta stessa di lavorare con Polaroid negli anni Settanta era in netto contrasto con l’idea di fotografia come documento oggettivo. Per Mapplethorpe, la fotografia era innanzitutto costruzione estetica e simbolica.

Il passaggio definitivo alla fotografia avvenne nella metà degli anni Settanta, quando iniziò a utilizzare macchine fotografiche di medio formato come la Hasselblad, che gli garantiva una qualità superiore e un controllo maggiore della composizione. Questa scelta tecnica coincise con la maturazione del suo stile: un’estetica nitida, rigorosa, influenzata sia dalla tradizione rinascimentale sia dal modernismo fotografico di autori come Edward Weston e Minor White.

Negli stessi anni entrò in contatto con il mondo del BDSM newyorkese, che divenne soggetto privilegiato delle sue immagini. Frequentando locali come il Mineshaft, Mapplethorpe iniziò a fotografare scene esplicite di dominazione e sottomissione, bondage e pratiche sessuali estreme. Queste immagini, realizzate con la stessa cura formale delle sue nature morte e dei suoi ritratti, avrebbero rappresentato uno dei punti più controversi e discussi della sua carriera.

Parallelamente, iniziò a ritrarre artisti, musicisti e scrittori, diventando parte integrante della scena creativa della New York degli anni Settanta e Ottanta. Le sue fotografie spaziavano tra mondi apparentemente inconciliabili: da un lato l’élite culturale e i personaggi celebri, dall’altro l’universo underground della sessualità omosessuale più radicale. Questa tensione tra alto e basso, tra ideale classico e materia carnale, sarebbe rimasta la cifra costante della sua opera.

Negli anni Ottanta, già affermato come fotografo, ricevette commissioni prestigiose per ritratti ufficiali, ma continuò a produrre le sue serie più provocatorie e intime. La sua vita fu però segnata dalla malattia: nel 1986 gli venne diagnosticato l’AIDS, che avrebbe profondamente influenzato gli ultimi anni della sua produzione. Morì a Boston il 9 marzo 1989, all’età di 42 anni.

Estetica e tecnica fotografica

L’opera di Robert Mapplethorpe è caratterizzata da un equilibrio costante tra rigore formale e contenuto trasgressivo. Le sue fotografie sono immediatamente riconoscibili per la nitidezza, l’uso controllato della luce e la precisione della composizione, che riflettono un’attenzione quasi scultorea al corpo e agli oggetti.

Mapplethorpe adottò prevalentemente il bianco e nero, che gli consentiva di eliminare distrazioni e concentrarsi sulle forme. Le sue immagini si distinguono per un contrasto deciso, con neri profondi e bianchi puri, ottenuti attraverso un attento lavoro di stampa in camera oscura. Questo approccio richiama la tradizione modernista americana, in particolare quella di Edward Weston e Ansel Adams, ma al tempo stesso la sovverte, applicandola a soggetti radicalmente diversi.

L’uso della Hasselblad 6×6 fu cruciale per il suo stile. Il formato quadrato lo costringeva a pensare la composizione in termini di simmetria e bilanciamento, eliminando la tentazione della narrazione lineare tipica del rettangolo. Ogni immagine appare dunque come un’entità chiusa, autonoma, in cui il soggetto è isolato e sublimato.

Un altro elemento tecnico rilevante è il suo uso della luce artificiale da studio. Mapplethorpe padroneggiava perfettamente l’illuminazione, modellando corpi e oggetti come se fossero statue. La luce proveniente da un’unica fonte laterale creava ombre nette e volumi scultorei, richiamando il chiaroscuro rinascimentale e la tradizione della pittura barocca.

Questa attenzione alla luce e alla forma gli consentiva di trasformare anche i soggetti più provocatori – come una scena di sodomia o un dettaglio anatomico esplicito – in immagini di grande raffinatezza estetica. La tensione tra bellezza classica e contenuto erotico rimane il nucleo della sua poetica.

Mapplethorpe non era interessato a cogliere l’attimo fuggente o la spontaneità. Al contrario, la sua fotografia era costruita e teatrale. I soggetti venivano posizionati con cura, gli oggetti scelti e disposti secondo criteri formali rigorosi. Persino le fotografie di fiori, apparentemente naturali, erano in realtà composizioni calibrate in studio, che esaltavano curve e dettagli con una precisione chirurgica.

Accanto alla tecnica analogica, Mapplethorpe mostrò una profonda consapevolezza del potere simbolico dell’immagine. Per lui la fotografia non era un documento, ma un’icona. Ogni dettaglio – una mano, un fiore, un pene eretto, una catena di cuoio – veniva elevato a simbolo di desiderio, potere, morte o bellezza. Questa concezione iconica della fotografia lo distingue dai suoi contemporanei, avvicinandolo più al linguaggio delle arti visive che a quello del fotogiornalismo.

La perfezione tecnica delle sue stampe, spesso realizzate in grande formato, contribuiva ad accrescere l’impatto visivo e concettuale delle sue opere. Mapplethorpe era noto per essere estremamente esigente con i laboratori di stampa, e molte sue immagini furono realizzate con l’assistenza del maestro stampatore Tom Baril, che ne tradusse la visione in carte fotografiche di altissima qualità.

Le opere principali

La produzione di Mapplethorpe è vasta e articolata, ma può essere suddivisa in alcuni nuclei tematici fondamentali.

Il primo nucleo riguarda i ritratti, attraverso i quali documentò l’élite culturale della sua epoca. Artisti come Andy Warhol, Louise Bourgeois, Roy Lichtenstein, scrittori come William S. Burroughs, musicisti come Patti Smith o Debbie Harry passarono davanti al suo obiettivo. In questi ritratti emerge una duplice tensione: da un lato l’eleganza formale che richiama i ritratti pittorici, dall’altro la capacità di cogliere aspetti intimi e vulnerabili dei soggetti.

Un secondo nucleo è rappresentato dalle serie dedicate al BDSM e alla sessualità omosessuale. Fotografie come Brian Ridley and Lyle Heeter (1979) o Jim and Tom, Sausalito (1977) divennero emblemi di una rappresentazione esplicita e senza compromessi del desiderio gay. Queste immagini, stampate con la stessa perfezione dei suoi ritratti ufficiali, sfidavano le convenzioni sociali e artistiche, portando nel mondo dell’arte soggetti considerati tabù.

Parallelamente, Mapplethorpe si dedicò a un corpus di opere apparentemente più neutre, come le sue celebri nature morte floreali. Orchidee, calle, gigli venivano fotografati con la stessa intensità dei corpi umani, assumendo significati simbolici legati all’erotismo e alla caducità. Anche in questo caso, l’attenzione alla forma e alla luce trasformava i fiori in vere e proprie sculture fotografiche.

Un altro tema centrale è quello dei nudi maschili. Mapplethorpe ritrasse corpi atletici e scolpiti, spesso di modelli afroamericani, esaltandone la muscolatura con un approccio quasi classico. Opere come Ajitto (1981) testimoniano la sua capacità di trasformare il corpo in una statua vivente, fondendo erotismo e idealizzazione estetica.

Tra le opere più discusse e simboliche vi è la serie di autoritratti, in particolare quelli realizzati negli ultimi anni di vita, nei quali Mapplethorpe affrontò il tema della malattia e della morte. In uno di questi, del 1988, appare con una frusta che forma un’aureola attorno alla testa, trasformando l’immagine in una sorta di autoritratto sacro e provocatorio insieme.

Sul piano editoriale, i suoi libri fotografici hanno avuto un ruolo decisivo. Polaroids (1973) raccoglie i primi esperimenti, mentre X Portfolio (1978) e Y Portfolio (1978) consolidano la sua fama con le immagini esplicite del mondo BDSM. Z Portfolio (1981) completa la trilogia, includendo i nudi maschili. La suddivisione in alfabeti sottolinea la sua volontà di creare un corpus coerente e strutturato, più vicino a un progetto artistico che a una semplice raccolta di fotografie.

L’apice della sua carriera pubblica coincise con la grande retrospettiva organizzata dal Whitney Museum of American Art di New York nel 1988, un anno prima della sua morte. Questa mostra sancì la sua legittimazione definitiva come artista, pur tra polemiche e censure, e consacrò la sua posizione nella storia della fotografia contemporanea.

La Mapplethorpe Foundation e l’eredità artistica

Alla sua morte, avvenuta il 9 marzo 1989, Robert Mapplethorpe lasciò un corpus di opere vasto e controverso. Consapevole della propria malattia e della necessità di preservare il suo lavoro, nel 1988 fondò la Robert Mapplethorpe Foundation, con il duplice obiettivo di tutelare la diffusione delle sue fotografie e di sostenere la ricerca contro l’HIV/AIDS.

La Foundation ha svolto un ruolo cruciale nella gestione del suo archivio, donando importanti nuclei di opere a istituzioni come il Getty Museum di Los Angeles e il Museum of Modern Art di New York, assicurandone la conservazione e la fruizione pubblica. Parallelamente, ha finanziato programmi di ricerca medica e borse di studio nel campo delle arti visive.

Il dibattito attorno a Mapplethorpe non si è mai spento. Negli anni Novanta le sue fotografie furono al centro di controversie politiche negli Stati Uniti, in particolare a Cincinnati nel 1990, quando una mostra retrospettiva generò un processo penale per oscenità a carico del Contemporary Arts Center e del suo direttore. L’assoluzione segnò un momento cruciale nella discussione sulla libertà artistica e sul ruolo delle istituzioni pubbliche nel sostenere opere provocatorie.

Oggi Mapplethorpe è considerato uno dei fotografi più influenti del Novecento. La sua capacità di unire perfezione formale e contenuto trasgressivo ha aperto nuove possibilità espressive alla fotografia, spingendola oltre i confini del documento e della decorazione. Il suo lavoro continua a essere oggetto di studi accademici, mostre e pubblicazioni, e rappresenta un riferimento imprescindibile per comprendere l’evoluzione della fotografia contemporanea.

Mi chiamo Marco Americi, ho circa 45 anni e da sempre coltivo una profonda passione per la fotografia, intesa non solo come mezzo espressivo ma anche come testimonianza storica e culturale. Nel corso degli anni ho studiato e collezionato fotocamere, riviste, stampe e documenti, sviluppando un forte interesse per tutto ciò che riguarda l’evoluzione tecnica e stilistica della fotografia. Amo scavare nel passato per riportare alla luce autori, correnti e apparecchiature spesso dimenticate, convinto che ogni dettaglio, anche il più piccolo, contribuisca a comporre il grande mosaico della storia dell’immagine. Su storiadellafotografia.com condivido ricerche, approfondimenti e riflessioni, con l’obiettivo di trasmettere il valore documentale e umano della fotografia a un pubblico curioso e appassionato, come me.