La Regola del 16, conosciuta internazionalmente come Sunny 16, è una delle pietre miliari della esposizione manuale nella fotografia. La sua nascita si colloca negli anni in cui gli esposimetri non erano strumenti portatili e la misurazione della luce richiedeva calcoli complessi o apparecchi separati. Per comprendere la genealogia di questa regola, occorre tornare agli anni Venti e Trenta del Novecento, quando la fotografia amatoriale cominciava a diffondersi grazie alle fotocamere compatte e alle pellicole più sensibili. In quel periodo, la necessità di un metodo semplice per stimare l’esposizione in fotografia all’aperto era cruciale: il fotografo doveva bilanciare diaframma, tempo di scatto e sensibilità ISO senza strumenti elettronici, affidandosi alla propria esperienza e a tabelle stampate sui libretti delle pellicole.

La data di nascita della regola come formulazione codificata si colloca attorno agli anni Cinquanta, quando Kodak e altri produttori iniziano a includere nelle confezioni delle pellicole indicazioni sintetiche per la luce diurna. La frase “f/16 in pieno sole” diventa un mantra: se il soggetto è illuminato da luce solare diretta, si imposta il diaframma a f/16 e il tempo di scatto pari all’inverso della sensibilità ISO (ad esempio, 1/100 s per ISO 100). Questa proporzione, apparentemente rudimentale, è in realtà il risultato di una lunga sedimentazione di conoscenze ottiche e fotometriche. La regola si fonda sul triangolo dell’esposizione, cioè la relazione tra apertura del diaframma, tempo di esposizione e sensibilità del supporto. In pieno sole, la luminanza media è abbastanza costante da consentire una formula empirica che, pur semplificata, garantisce una corretta esposizione nella maggior parte dei casi.

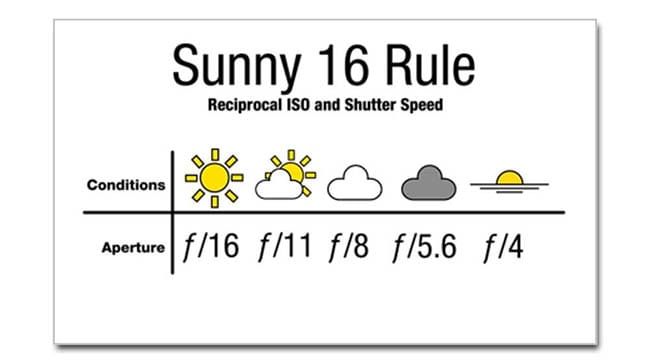

Il contesto storico è interessante perché la Regola del 16 non nasce come curiosità, ma come risposta a una limitazione tecnologica. Gli esposimetri portatili, basati su cellule al selenio, erano costosi e poco diffusi; le fotocamere a telemetro e le reflex dell’epoca raramente integravano sistemi di misurazione TTL. Il fotografo di strada, il reporter o l’appassionato di fotografia all’aperto doveva quindi sviluppare un occhio allenato alla luce. La regola non era isolata: esistevano varianti per condizioni diverse, come “f/11 con cielo velato” o “f/8 in ombra luminosa”, ma il principio cardine restava invariato. Questa codificazione empirica si trasmetteva attraverso manuali, corsi e persino incisioni sui corpi macchina, diventando parte della cultura fotografica.

Dal punto di vista tecnico, la Regola del 16 si basa su un’illuminanza media di circa 100.000 lux in pieno sole, che corrisponde a un valore di esposizione (EV) di 15 a ISO 100. Il diaframma f/16 e il tempo di 1/100 s generano proprio quell’EV, garantendo una densità ottimale sul negativo o sul sensore. È importante sottolineare che questa regola è indipendente dal formato: che si tratti di pellicola 35 mm, medio formato o digitale, la quantità di luce necessaria per una corretta esposizione è la stessa, perché dipende dalla luminanza della scena e non dalle dimensioni del supporto. La sua universalità è uno dei motivi per cui la regola ha attraversato decenni senza perdere validità.

La Sunny 16 non è solo una formula, ma un paradigma operativo che ha educato generazioni di fotografi alla percezione della luce. Prima dell’avvento degli automatismi, conoscere questa regola significava poter scattare in qualsiasi condizione diurna senza esitazioni. Ancora oggi, in epoca digitale, la regola conserva un valore didattico: aiuta a comprendere il triangolo dell’esposizione e a sviluppare una sensibilità manuale che non dipende dal display o dall’istogramma. In questo senso, la Regola del 16 è più di un trucco: è una grammatica della luce, nata in un’epoca in cui la fotografia era un atto di calcolo e intuizione, e rimasta attuale come esercizio di consapevolezza tecnica.

Principi ottici e applicazioni pratiche della Sunny 16 nella fotografia contemporanea

Per capire la forza della Regola del 16, occorre analizzare i suoi fondamenti ottici e la sua applicazione nel contesto moderno. Il principio è semplice: in pieno sole, il diaframma si chiude a f/16 e il tempo di scatto si imposta sull’inverso della sensibilità ISO. Questa proporzione deriva dalla costanza della luminanza solare, che permette di fissare un punto di riferimento stabile. Ma dietro questa semplicità si nasconde una struttura rigorosa: il triangolo dell’esposizione è il cuore del sistema, e la regola ne è una semplificazione empirica. Il diaframma f/16 riduce la quantità di luce che entra nell’obiettivo, compensando l’elevata intensità luminosa; il tempo di scatto, calibrato sull’ISO, regola la durata dell’esposizione in modo proporzionale alla sensibilità del supporto.

Dal punto di vista fisico, il diaframma f/16 corrisponde a un’apertura molto ridotta, che aumenta la profondità di campo e riduce il rischio di sovraesposizione. Questo è particolarmente utile nella fotografia all’aperto, dove la luce diretta può saturare rapidamente il sensore o la pellicola. Il tempo di scatto, impostato sull’inverso dell’ISO, garantisce un equilibrio dinamico: a ISO 100, 1/100 s è abbastanza rapido da congelare soggetti statici e abbastanza lento da non richiedere diaframmi estremi. Se si aumenta la sensibilità a ISO 400, il tempo diventa 1/400 s, mantenendo costante il valore di esposizione. Questa elasticità rende la regola adattabile a diverse condizioni operative, pur restando ancorata alla luce solare diretta.

Le applicazioni pratiche sono molteplici. Nella fotografia di viaggio, la Sunny 16 consente di scattare senza consultare il display, riducendo il tempo di reazione e aumentando la spontaneità. Nei contesti sportivi all’aperto, la regola offre un punto di partenza sicuro per impostare la fotocamera prima dell’azione. Anche nella fotografia analogica, dove l’errore di esposizione può compromettere l’intero rullino, la regola è una garanzia di affidabilità. È interessante notare che, nonostante la diffusione dei sistemi automatici, molti professionisti continuano a utilizzare la Regola del 16 come riferimento mentale: quando l’esposimetro fornisce valori incoerenti a causa di riflessi o contrasti estremi, la regola diventa un criterio di verifica.

La sua validità si estende anche alla fotografia digitale, con alcune considerazioni aggiuntive. I sensori moderni hanno una gamma dinamica più ampia rispetto alla pellicola, ma la luce solare resta una variabile costante. Impostare f/16 e 1/ISO in pieno sole produce un file ben esposto nella maggior parte dei casi, con margine per recuperare alte luci e ombre in post-produzione. La regola è utile anche per comprendere il comportamento degli automatismi: confrontare i valori suggeriti dalla fotocamera con quelli della Sunny 16 permette di valutare se il sistema sta compensando correttamente o se è influenzato da zone troppo chiare o scure. In questo senso, la regola non è un residuo del passato, ma uno strumento di controllo critico.

Un aspetto spesso trascurato è la relazione tra la Regola del 16 e la percezione visiva. Applicare la regola significa osservare la qualità della luce, distinguere il pieno sole dall’ombra aperta, dal cielo velato o dalla luce diffusa. Questa educazione dello sguardo è parte integrante della pratica fotografica: non si tratta solo di numeri, ma di sensibilità alla variazione luminosa. Le varianti della regola — f/11 per cielo velato, f/8 per ombra luminosa — non sono eccezioni arbitrarie, ma adattamenti coerenti al calo di luminanza. Imparare a riconoscere queste condizioni è un esercizio che affina la capacità di pre-visualizzare l’immagine, qualità che nessun automatismo può sostituire.

Dal punto di vista storico, la Sunny 16 ha attraversato epoche e tecnologie senza perdere significato. Nata come necessità in un’era priva di esposimetri integrati, è diventata un simbolo di autonomia tecnica. Ancora oggi, in un mondo dominato da algoritmi e sensori sofisticati, la regola conserva un fascino particolare: rappresenta la possibilità di fotografare con consapevolezza, senza dipendere da strumenti esterni. È un ponte tra la fotografia analogica e quella digitale, tra il calcolo empirico e la libertà creativa. Chi padroneggia la Regola del 16 non solo conosce una formula, ma possiede una chiave per leggere la luce, per interpretare il mondo visivo con la stessa lucidità dei pionieri che, un secolo fa, cercavano di domare il sole con un diaframma e un tempo di scatto.

Varianti operative e adattamenti della Regola del 16 in condizioni reali

La forza della Sunny 16 sta nella sua semplicità, ma la fotografia reale raramente si svolge in condizioni ideali di pieno sole. Per questo, sin dalle origini, la regola ha generato una serie di varianti empiriche che consentono di affrontare situazioni diverse senza ricorrere all’esposimetro. Queste varianti non sono arbitrarie: derivano da una logica coerente basata sulla riduzione della luminanza rispetto al riferimento del sole diretto. Quando il cielo è velato, la luce si attenua di circa uno stop, e il diaframma si apre a f/11; in ombra luminosa, la perdita è di due stop, e si lavora a f/8; in ombra profonda, si scende a f/5.6. Questa sequenza, tramandata nei manuali Kodak e Agfa dagli anni Cinquanta in poi, è una mappa mentale che ha educato generazioni di fotografi alla percezione della luce.

Dal punto di vista tecnico, queste varianti si basano sul concetto di valore di esposizione (EV). In pieno sole, a ISO 100, l’EV è circa 15; con cielo velato, scende a 14; in ombra luminosa, a 13; in ombra profonda, a 12. Ogni decremento di EV corrisponde a un’apertura di diaframma più ampia o a un tempo di scatto più lento. La regola mantiene costante il tempo proporzionale all’ISO, modificando solo il diaframma. Questo approccio è particolarmente utile nella fotografia all’aperto, dove il fotografo può trovarsi a passare rapidamente da zone soleggiate a zone d’ombra. Imparare a riconoscere queste differenze è un esercizio di sensibilità visiva che nessun automatismo può sostituire.

Storicamente, queste varianti sono state codificate in tabelle stampate sui rullini e nei libretti delle fotocamere. Negli anni Sessanta, molte reflex riportavano sul dorso schemi sintetici: “Sunny f/16, Cloudy f/11, Shade f/8”. Questa pratica non era solo didattica, ma operativa: in assenza di esposimetro, il fotografo poteva impostare rapidamente i valori corretti. Con l’avvento del digitale, queste tabelle sono scomparse, ma la logica resta valida. Oggi, chi padroneggia la Regola del 16 e le sue varianti può affrontare situazioni complesse con sicurezza, anche quando il display è poco leggibile o l’esposimetro è ingannato da contrasti estremi.

Un aspetto interessante è la relazione tra queste varianti e la temperatura colore. In condizioni di cielo velato o ombra, la luce non solo è meno intensa, ma anche più fredda. Questo influisce sulla resa cromatica, soprattutto in pellicola, dove il bilanciamento del bianco non è regolabile. Il fotografo esperto non si limita a correggere l’esposizione, ma prevede l’effetto cromatico e, se necessario, interviene con filtri. Nella fotografia digitale, il bilanciamento del bianco può essere regolato in post-produzione, ma la consapevolezza della variazione cromatica resta fondamentale per una resa coerente.

Le varianti della Sunny 16 non si fermano alla luce naturale. In situazioni di neve o sabbia, la riflessione aumenta la luminanza, richiedendo un diaframma più chiuso, come f/22. Al contrario, in controluce, la regola può essere adattata aprendo di uno stop per preservare il dettaglio del soggetto. Questi adattamenti non sono eccezioni, ma estensioni logiche di un principio universale: leggere la luce e tradurla in parametri coerenti. Chi padroneggia queste varianti non solo conosce una formula, ma possiede una grammatica della luce che consente di fotografare con autonomia e consapevolezza.

Fonti

- https://www.cambridgeincolour.com/tutorials/camera-exposure.htm

- https://www.iso.org/standard/65231.html

Mi chiamo Maria Francia, ho 30 anni e sono una paesaggista con l’anima divisa tra natura e fotografia. Il mio lavoro mi ha insegnato a osservare il mondo con attenzione: le linee dell’orizzonte, i cambi di luce, la geometria naturale dei luoghi. Da qui è nata la mia passione per la fotografia, soprattutto per quella di paesaggio, che considero un’estensione del mio sguardo progettuale e sensibile. Amo raccontare lo spazio attraverso l’obiettivo, e nel farlo mi affascina conoscere chi, prima di me, ha saputo tradurre in immagine l’essenza di un territorio. Su storiadellafotografia.com esploro il dialogo tra ambiente, fotografia e memoria, cercando sempre di dare voce ai paesaggi, veri protagonisti silenziosi della nostra storia visiva.