La stampa aristotipica è un procedimento fotografico su carta sensibile a base di cloruro d’argento che si colloca storicamente tra la metà dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento. Nata intorno al 1860 e utilizzata fino agli anni Quaranta del XX secolo, rappresentò uno dei principali sistemi di stampa a contatto su carta pronta all’uso, offrendo una valida alternativa alle carte all’albumina e alle carte salate, che fino ad allora avevano dominato la scena. Il termine “aristotipo” deriva dal greco e significa “tipo perfetto”, a indicare la volontà dei produttori di distinguere questo materiale come un supporto superiore per qualità tonale e praticità.

Il contesto della sua nascita è strettamente legato alla diffusione del collodio umido come tecnica di ripresa e all’esigenza crescente di avere supporti di stampa più stabili, meno soggetti al deterioramento delle emulsioni organiche, come quelle all’albumina. La carta aristotipica al cloruro divenne popolare perché consentiva la produzione industriale di fogli già sensibilizzati e pronti all’uso, riducendo il tempo necessario al fotografo per preparare il materiale. Questa caratteristica segnò un cambiamento radicale: mentre prima il fotografo doveva sensibilizzare la carta manualmente, ora poteva acquistare confezioni già pronte, controllate nella qualità e nella sensibilità, simili per concezione a quelle che, con la gelatina ai sali d’argento, avrebbero dominato la fotografia nel Novecento.

Tra il 1860 e il 1880, la stampa aristotipica si affermò gradualmente grazie all’evoluzione delle tecniche di fabbricazione della carta e delle emulsioni fotografiche. Essa sostituì progressivamente l’albumina, che, pur offrendo un’elevata brillantezza, soffriva di problemi di ingiallimento e fragilità del supporto. L’aristotipo, al contrario, garantiva una stabilità chimica maggiore e permetteva la produzione di tirature più uniformi. In questo senso, rappresentò una vera e propria rivoluzione, non tanto per l’invenzione di un nuovo principio fotosensibile, quanto per la standardizzazione industriale del processo.

Dal punto di vista sociale, la diffusione della stampa aristotipica coincise con l’espansione della fotografia borghese e con l’enorme richiesta di ritratti da studio e cartes de visite. Il pubblico cercava immagini nitide, dai toni brillanti, ma anche resistenti al tempo, adatte a essere conservate in album familiari o spedite come ricordo. L’aristotipo rispondeva perfettamente a queste esigenze, ponendosi come ponte tecnologico fra la fotografia artigianale e quella industriale.

In termini geografici, il processo ebbe diffusione in tutta Europa e negli Stati Uniti. Grandi aziende fotografiche iniziarono a produrre carta aristotipica in grandi quantità: la Gevaert in Belgio, la Ilford in Inghilterra, la Agfa in Germania e altre ditte contribuirono a renderla un prodotto standard. In Italia la stampa aristotipica trovò largo uso nei laboratori di ritrattisti e nelle tipografie fotografiche che realizzavano stampe per editoria e documentazione scientifica.

Questa tecnica conobbe il suo apice tra gli anni Ottanta dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento. Tuttavia, a partire dagli anni Venti, la sua importanza diminuì progressivamente, soppiantata dalle carte alla gelatina ai sali d’argento sviluppabili, che offrivano una sensibilità maggiore e permettevano non solo stampe a contatto ma anche ingrandimenti. L’aristotipo rimase comunque in uso fino agli anni Quaranta, specialmente per stampe a contatto economiche e di rapida esecuzione, prima di scomparire quasi del tutto con la diffusione delle carte baritate moderne.

Principi chimici e tecnici della stampa aristotipica

Il funzionamento della stampa aristotipica si basava su una emulsione di cloruro d’argento sospesa in gelatina o collodio, applicata su un supporto cartaceo opportunamente preparato. Questa emulsione era meno sensibile rispetto a quelle a base di bromuro, ma produceva immagini dai toni fini, brillanti e molto stabili. Il cuore del processo risiedeva nell’interazione tra la luce ultravioletta e i cristalli di cloruro d’argento presenti nello strato emulsionato: quando esposti a un negativo, i raggi luminosi riducevano l’argento ionico ad argento metallico, formando un’immagine latente già visibile.

Una delle caratteristiche fondamentali della stampa aristotipica era la sua natura a stampa diretta. A differenza delle carte ai bromuri d’argento sviluppabili, l’aristotipo non richiedeva un bagno di sviluppo chimico dopo l’esposizione. L’immagine si formava per semplice esposizione alla luce, in un tempo che variava da pochi minuti a diverse ore a seconda dell’intensità luminosa e della densità del negativo. Per questo motivo, l’aristotipo veniva usato quasi esclusivamente in stampe a contatto, dove il negativo era posto direttamente sulla carta sensibilizzata e il tutto esposto sotto una cornice a stampa. Non essendo possibile un ingrandimento ottico, la dimensione della stampa coincideva sempre con quella del negativo.

Dopo l’esposizione, la carta veniva sottoposta a viraggio e fissaggio. Il viraggio al cloruro d’oro o, più raramente, al platino, serviva a migliorare la stabilità chimica e a modificare la tonalità dell’immagine, rendendola più calda o più neutra a seconda delle preferenze. Questo passaggio era essenziale, poiché l’argento metallico prodotto per semplice esposizione poteva essere soggetto a ossidazione e deterioramento. Il fissaggio, generalmente con iposolfito di sodio (tiosolfato), rimuoveva i residui di cloruro d’argento non ridotto, stabilizzando l’immagine e impedendo annerimenti futuri.

Dal punto di vista chimico, l’aristotipo appartiene alla famiglia delle carte al cloruro d’argento. I cristalli utilizzati erano molto più piccoli rispetto a quelli delle carte ai bromuri, e ciò garantiva una grana finissima e una superficie molto liscia, particolarmente adatta a ritratti e immagini di alta qualità. L’aspetto finale delle stampe aristotipiche era caratterizzato da toni brillanti, con un intervallo tonale che privilegiava le alte luci e i mezzi toni, rendendole particolarmente adatte a fotografie dai contrasti moderati.

La gelatina utilizzata come legante aveva un ruolo fondamentale. Non solo permetteva di sospendere i cristalli di cloruro d’argento in modo uniforme, ma conferiva elasticità e resistenza meccanica allo strato sensibile. Alcune varianti impiegavano il collodio come supporto, ottenendo stampe ancora più brillanti e lucide, molto apprezzate per album e ritratti commerciali.

Un altro vantaggio tecnico della stampa aristotipica era la sua produzione industriale standardizzata. Le aziende fotografiche potevano fabbricare lotti di carta con sensibilità uniforme, riducendo i margini di errore e garantendo risultati prevedibili. Per il fotografo, questo significava affidabilità e rapidità di esecuzione: bastava acquistare le carte già sensibilizzate, esporle a contatto con il negativo e completare i passaggi di viraggio e fissaggio. Questa semplificazione rese la fotografia più accessibile a molti operatori, riducendo i tempi di lavoro in camera oscura.

Tuttavia, la carta aristotipica presentava anche limiti evidenti. La bassa sensibilità la rendeva inadatta a ingrandimenti e a esposizioni rapide, mentre la gamma tonale, seppur fine, risultava meno ampia rispetto ad altri procedimenti successivi. Inoltre, la stabilità dipendeva molto dal corretto trattamento chimico: senza un viraggio accurato, le immagini potevano comunque degradarsi nel tempo.

Diffusione pratica ed editoriale

La stampa aristotipica si diffuse capillarmente a partire dagli anni Settanta dell’Ottocento, entrando a pieno titolo tra i procedimenti standard della fotografia commerciale. In particolare, essa fu utilizzata per la produzione di cartes de visite, cabinet cards e ritratti di piccolo e medio formato, che costituivano il cuore dell’attività dei fotografi da studio. La praticità di avere carte già pronte e la brillantezza delle immagini rese il procedimento estremamente popolare, soprattutto nei laboratori urbani che dovevano soddisfare una domanda crescente e costante di ritratti.

L’editoria illustrata trasse a sua volta grande beneficio dall’introduzione dell’aristotipo. Prima della diffusione dei processi fotomeccanici come la fotocalcografia e la fototipia, la riproduzione fotografica nei libri e nelle riviste avveniva spesso mediante incollaggio manuale di fotografie originali. La carta aristotipica, con la sua stabilità e uniformità, divenne un materiale privilegiato per tali applicazioni, garantendo che ogni copia di un volume potesse contenere immagini di qualità paragonabile.

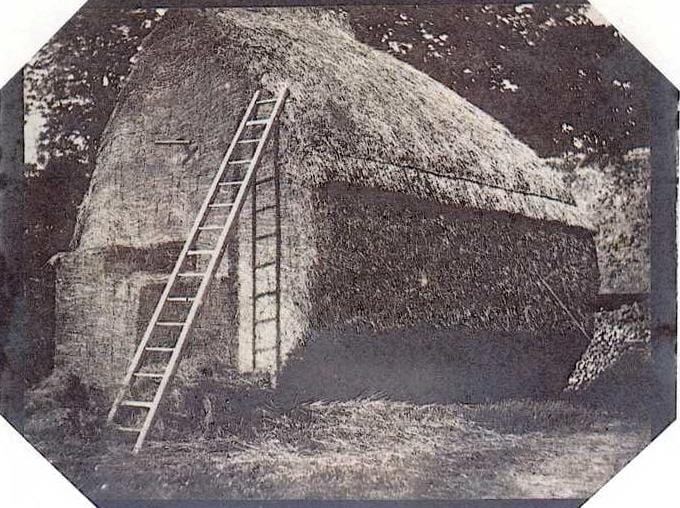

Parallelamente, la stampa aristotipica fu apprezzata anche in ambito scientifico. Botanici, medici e archeologi la utilizzarono per documentare reperti e fenomeni naturali, grazie alla sua capacità di restituire dettagli minuti e superfici uniformi. La fedeltà al soggetto originale e la brillantezza dei toni chiari erano qualità particolarmente apprezzate nella riproduzione di campioni biologici o opere d’arte.

La carta aristotipica conobbe numerose varianti a seconda dei produttori. Alcune aziende svilupparono carte a superficie liscia, altre con texture più marcate, per adattarsi ai diversi gusti estetici e alle esigenze dei fotografi. Vi erano carte lucide, che restituivano un aspetto brillante e saturo, e carte matt, preferite per stampe artistiche e documentarie. Questa varietà dimostra come l’aristotipo non fosse un processo monolitico, ma una famiglia di materiali adattabili a molteplici contesti.

Dal punto di vista commerciale, la produzione di carta aristotipica rappresentò un passaggio decisivo verso l’industrializzazione della fotografia. Le grandi aziende fotografiche europee e americane costruirono catene produttive dedicate, creando un mercato globale in cui i fotografi potevano acquistare materiali omogenei e certificati. Questo modello anticipò quello che, con le carte alla gelatina ai sali d’argento, avrebbe definito la fotografia del Novecento.

In Italia, la carta aristotipica fu ampiamente utilizzata nei laboratori professionali e amatoriali. Alcuni stabilimenti tipografici e fotografici la impiegarono per album commemorativi e documentazioni ufficiali, specialmente nel campo delle istituzioni pubbliche e delle università. Nonostante non abbia lasciato un’eredità forte quanto quella dell’albumina, l’aristotipo fu una presenza costante e riconoscibile per decenni nella cultura visiva italiana.

Declino e sopravvivenze

Il declino della stampa aristotipica iniziò lentamente a partire dagli anni Venti del Novecento, quando si affermarono le carte alla gelatina ai bromuri d’argento sviluppabili. Queste ultime presentavano vantaggi decisivi: sensibilità molto maggiore, possibilità di realizzare ingrandimenti da negativi di piccolo formato e una gamma tonale più ampia e modulabile tramite lo sviluppo chimico. L’aristotipo, vincolato alle stampe a contatto, non poteva competere con la crescente popolarità delle fotocamere a pellicola in rullo e dei formati ridotti, che richiedevano la possibilità di stampare immagini ingrandite.

Un altro fattore che accelerò il tramonto dell’aristotipo fu la sua complessità nei passaggi finali. Sebbene la carta fosse pronta all’uso, la necessità di procedere con viraggi e fissaggi accurati costituiva un limite rispetto alla semplicità delle carte sviluppabili, che offrivano un controllo più diretto sull’immagine finale e una maggiore flessibilità estetica.

Tuttavia, la stampa aristotipica non scomparve immediatamente. Ancora negli anni Trenta e Quaranta veniva utilizzata per stampe economiche e a contatto, soprattutto in contesti semi-professionali e amatoriali. La sua lunga sopravvivenza dimostra quanto fosse radicato l’uso della carta aristotipica e quanto fosse apprezzata la sua brillantezza tonale.

Oggi la stampa aristotipica sopravvive soprattutto come oggetto di studio per storici e collezionisti. Le sue caratteristiche chimiche e fisiche, unite alla produzione industriale su larga scala, la rendono un caso paradigmatico nella storia dei processi fotografici del XIX e XX secolo. Le stampe conservatesi dimostrano una buona resistenza all’invecchiamento, specialmente se sottoposte a viraggio all’oro, confermando la validità tecnica del procedimento.

La sua importanza storica risiede non solo nelle qualità estetiche, ma anche nel ruolo che ebbe come ponte tra la fotografia artigianale e quella industriale. L’aristotipo anticipò il modello moderno di fotografia come prodotto industriale standardizzato, segnando una tappa fondamentale nel cammino verso la democratizzazione dell’immagine.

Mi chiamo Marco Americi, ho circa 45 anni e da sempre coltivo una profonda passione per la fotografia, intesa non solo come mezzo espressivo ma anche come testimonianza storica e culturale. Nel corso degli anni ho studiato e collezionato fotocamere, riviste, stampe e documenti, sviluppando un forte interesse per tutto ciò che riguarda l’evoluzione tecnica e stilistica della fotografia. Amo scavare nel passato per riportare alla luce autori, correnti e apparecchiature spesso dimenticate, convinto che ogni dettaglio, anche il più piccolo, contribuisca a comporre il grande mosaico della storia dell’immagine. Su storiadellafotografia.com condivido ricerche, approfondimenti e riflessioni, con l’obiettivo di trasmettere il valore documentale e umano della fotografia a un pubblico curioso e appassionato, come me.