Quando Béla Gáspár (nato nel 1898 a Oravița, allora Regno d’Ungheria, e morto nel 1973 a Hollywood) presentò Gasparcolor nel 1933 a Berlino, il panorama della cinematografia a colori stava passando dai sistemi bicromatici, capaci di restituire un ventaglio cromatico limitato, alle prime soluzioni tricromatiche sottrattive davvero praticabili. La novità di Gasparcolor non era soltanto nella fedeltà cromatica o nella brillantezza delle immagini, ma soprattutto nella configurazione monopack multilayer della pellicola, doppia faccia e pre-tinta con coloranti stabili: una stratigrafia ciano‑magenta‑giallo distribuita sui due lati del supporto, pronta a essere modulata per distruzione selettiva dei coloranti in funzione dell’immagine d’argento formata durante lo sviluppo. In un’epoca in cui Technicolor IV affermava la propria egemonia attraverso un’architettura a tre negativi e stampa per imbibizione, la proposta di Gáspár si distingueva per l’idea di integrare in un unico supporto le tre componenti cromatiche, costruendo un compromesso tra qualità, portabilità e compatibilità con i laboratori.

Dal punto di vista industriale, Gasparcolor nasce con la Gasparcolor Naturwahre Farbenfilm GmbH a Berlino. Il progetto attira rapidamente l’interesse dell’animazione europea, un settore dove la richiesta di colori saturi, stabili e riproducibili incontra set operativi relativamente controllabili, e quindi più adatti a workflow di separazioni RGB e stampe di precisione. Non è un caso che, già tra il 1933 e il 1936, autori come Oskar Fischinger (Muratti Gets in the Act, 1934; Composition in Blue, 1935), Len Lye (Rainbow Dance e Birth of a Robot, 1936) e George Pal sperimentino il sistema ottenendo risultati di forte impatto visivo: i rossi intensi, i verdi puliti e le transizioni tonali prive di velature sono il marchio di fabbrica di un processo capace di coniugare densità ottica e nitidezza in proiezione. La stabilità cromatica—frutto della natura silver dye‑bleach dei materiali—apre inoltre prospettive conservative che le prime carte e pellicole cromogene non possono ancora garantire.

La questione politica pesa sulla traiettoria di Gasparcolor sin dall’inizio. Nel 1933 l’instaurarsi del regime nazista rende sempre più difficile la permanenza in Germania di un inventore di origine ebraica e della sua rete di collaboratori e clienti; nel giro di pochi anni Gáspár lascia Berlino e si sposta prima a Londra, dove tenta un radicamento industriale nel mercato britannico, poi negli Stati Uniti. Questa diaspora tecnologica condiziona la scalabilità del processo: la filiera di produzione dei materiali, la formazione dei tecnici e la costruzione di un parco macchine affidabile sono investimenti che richiedono stabilità finanziaria e politica. In parallelo, dall’altra parte dell’Atlantico, Technicolor dispone di un ecosistema integrato—camere proprietarie, laboratorio, rete di servizi—che rende più agevole la produzione su larga scala nel cinema narrativo. Gasparcolor, pur tecnicamente formidabile, rimane più appetibile per l’animazione, la pubblicità e i cortometraggi industriali, dove la modularità per separazioni è un vantaggio e non un ostacolo.

Sul piano giuridico‑brevettuale, Gáspár deposita negli anni Trenta una serie di brevetti che definiscono il perimetro chimico e ottico del sistema, consolidandone l’indipendenza concettuale rispetto ai processi concorrenti. In particolare, l’idea di utilizzare emulsioni pre‑tinte e di modulare l’immagine tramite distruzione controllata dei coloranti (piuttosto che generazione in situ come nei cromogeni) rappresenta una linea evolutiva autonoma, che troverà una seconda vita nella stampa fotografica molti anni più tardi. Con lo scoppio della Seconda guerra mondiale, la distribuzione dei materiali si interrompe o si frammenta; nel dopoguerra, l’attenzione dell’industria si sposta verso le soluzioni cromogene a singolo supporto (prima Agfacolor, poi Eastmancolor), più semplici nella ripresa e nella postproduzione per il lungometraggio narrativo.

Dal punto di vista della cronologia d’uso, Gasparcolor conosce un’età d’oro tra la metà degli anni Trenta e l’immediato dopoguerra, con persistenze applicative nei primi anni Cinquanta, specialmente in ambiti che valorizzano la saturazione e la resistenza allo sbiadimento. Il limite temporale 1960 è una soglia funzionale: entro la fine del decennio precedente, l’Eastmancolor ha conquistato la quasi totalità della produzione commerciale grazie alla facilità d’impiego e ai costi inferiori, mentre Technicolor mantiene nicchie di alta qualità con la propria imbibizione, salvo poi ridimensionarsi. La società legata al marchio Gasparcolor—passata, nel frattempo, attraverso ristrutturazioni e localizzazioni differenti—proseguirà ancora formalmente alcuni anni, ma il processo come standard operativo ha già perso centralità. La traiettoria umana di Béla Gáspár si chiude nel 1973, a Hollywood: un epilogo simbolico per un inventore che aveva immaginato, trent’anni prima, una colorimetria cinematografica multistrato, monopack e stabile, in un’epoca in cui tutto sembrava remare nella direzione opposta.

Un ultimo tassello retrospettivo merita di essere ricordato. A partire dalla fine degli anni Cinquanta e poi con decisione negli anni Sessanta, il principio chimico della dye‑destruction viene rilanciato su carta fotografica da Ciba‑Geigy con il marchio Cibachrome (poi Ilfochrome), che riprende l’idea dei coloranti pre‑incorporati e della loro distruzione selettiva guidata dal’immagine d’argento. Questa migrazione dal film di stampa cinematografico alle carte per positivi ribadisce l’intuizione di Gáspár: affidare la stabilità a lungo termine dei colori alla chimica dei pigmenti/dye pre‑formati e non ai coloranti generati in sviluppo, mantenendo brillantezza, acutanza e longevità difficili da eguagliare con altre famiglie di processi coevi.

Principi chimici, struttura tecnica e flusso di lavoro

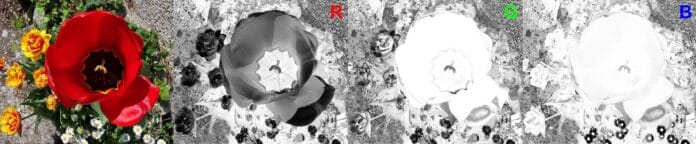

La specificità di Gasparcolor risiede nella stratigrafia pre‑tinta e nel meccanismo silver dye‑bleach. A differenza dei cromogeni, dove i coloranti si formano durante lo sviluppo per reazione tra rivelatore cromogeno e accoppiatori presenti nello strato, in Gasparcolor i coloranti sono già presenti nelle emulsioni. L’immagine è costruita per sottrazione: laddove lo sviluppo del silver halide produce argento metallico, un successivo bagno distrugge il colorante in proporzione alla densità d’argento, lasciando trasparente lo strato nelle alte luci e ricco di dye nelle ombre. Per questa ragione la stampa è intrinsecamente una positiva di reversal: dalla separazione (positiva) si ottiene direttamente un positivo a colori quando i coloranti sono stati opportunamente bleachati nelle aree esposte.

Dal punto di vista architettonico, il supporto Gasparcolor è coated su entrambi i lati: sul primo lato è presente la strato ciano (sensibilizzato in modo da corrispondere alla componente rosso nella catena di esposizione/bleach), sull’altro lato due strati magenta e giallo, separati da eventuali interstrati e filtri interni. La geometria ottica del sistema non è un semplice specchio della teoria ideale CMY: per ragioni di sensibilizzazione spettrale e assorbimenti interni, Béla Gáspár implementò una mappatura “arbitraria” tra separazioni e strati, in cui, ad esempio, la separazione verde veniva stampata con luce blu sullo strato magenta, mentre la separazione blu passava con luce rossa sullo strato giallo; lo strato ciano veniva esposto dall’altro lato con luce blu attraverso una stampa della separazione rossa, e lo strato giallo fungeva anche da filtro anti‑blu passivo per evitare contaminazioni tra le due esposizioni contrapposte. Questa topologia a doppia faccia consente un disaccoppiamento parziale delle reciproche interferenze e, contemporaneamente, garantisce spessori efficaci dei coloranti, migliorando densità massima e saturazione.

La sequenza di lavorazione tipica inizia con la produzione delle tre separazioni in bianco e nero (rosso, verde, blu), ottenute in ripresa mediante beam‑splitter in camera oppure per successive esposizioni con filtri su un unico supporto. Laddove la produzione preveda animazione o grafica, le separazioni possono essere ottenute direttamente per stampa ottica dal materiale originale disegnato o fotografato in monocromia. Le separazioni vengono quindi stampate per contatto o per stampa ottica sul film di stampa Gasparcolor, adottando, come detto, filtri specifici per ciascuno strato secondo lo schema di esposizione. Una volta eseguite le tre esposizioni, il film viene sviluppato in un rivelatore in b/n che forma la mappa d’argento negli strati interessati. Segue il passaggio chiave: un bagno di dye‑bleach—storicamente basato su acido tiourea in condizioni acide o su idrogeno bromuro in combinazione con agenti ossido‑riducenti—che distrugge selettivamente i coloranti in presenza di argento metallico. La reazione può essere vista come una catalisi locale: più argento, più distruzione del dye; meno argento, più dye residuo. Al termine, un sbianca‑fissaggio dell’argento rimuove l’argento metallico e i residui, lasciando solo i coloranti nelle proporzioni richieste dall’immagine. Il risultato è un positivo a colori ad altissima purezza cromatica, con una D‑max elevata e curve spettrali dei coloranti relativamente strette, responsabili del colore “pulito” che gli storici dei materiali attribuiscono a Gasparcolor.

Sul piano operativo, il processo presenta almeno tre criticità che spiegano le fortune e i limiti del sistema. La prima riguarda la registrazione: sebbene il film di stampa sia monopack, la fonte di informazione è tripla e richiede perfetta congruenza geometrica tra le tre separazioni. Gli autori svilupparono meccaniche di passo e sistemi di registro molto rigorosi; in animazione, dove i soggetti sono otticamente stabili e la camera‑stand è controllabile, l’esigenza è del tutto affrontabile; nel cinema dal vero, la logistica si complica e aumentano i rischi di mis‑registration. La seconda criticità è la sensibilità effettiva degli strati pre‑tinti, che riduce la velocità del materiale rispetto a carte e film cromogeni, imponendo tempi di esposizione più lunghi o illuminazioni più intense. La terza è la catena chimica: i bagni dye‑bleach richiedono parametrizzazione fine di pH, temperatura, tempi e lavaggi, pena macchie, staining o bleach incompleti nelle alte luci. Nelle mani di laboratori esperti, queste difficoltà diventano variabili controllate; in produzioni di massa e a ritmi serrati, possono trasformarsi in colli di bottiglia.

Dal punto di vista conservativo‑diagnostico, le copie Gasparcolor mostrano tratti riconoscibili. La doppia emulsione rende visibile, a occhio nudo o in microscopia, la stratigrafia su due lati; in caso di graffi che attraversano lo strato, si possono osservare tracce cromatiche indicative del dye residuo nello strato lesionato. La colonna sonora ottica risulta spesso stampata a colori (non di rado rossa), dettaglio che aiuta a distinguere Gasparcolor da altre stampe coeve. L’assenza di accoppiatori cromogeni e la natura inattiva dei coloranti residui conferiscono, al netto della stabilità del supporto di base (nitrato o safety), una resistenza allo sbiadimento superiore alla media dei primi cromogeni, con variazioni cromatiche nel tempo più prevedibili e spesso reversibili in trattamento digitale di restauro.

Per completare il quadro tecnico, conviene richiamare il confronto con Technicolor imbibizione. Laddove Technicolor trasferisce i coloranti su una matrice gelatina per imbibizione derivata da separazioni su tre negativi, Gasparcolor fissa i coloranti in situ, già presenti nella pellicola, modulandone la concentrazione residua. Ne risulta una differenza percettiva: Technicolor tende a una granulometria e a una texture superficiale marcate dall’imbibizione, con neri leggermente differenti nella microstruttura; Gasparcolor restituisce piani di colore vellutati e puliti, con transizioni nitide e contorni incisivi. Entrambi possono raggiungere saturazioni elevate, ma la stretta selettività spettrale dei dye Gasparcolor, unita alla D‑max conseguibile con il doppio coating, produce quell’effetto di “brillantezza senza cross‑talk” che gli studi dedicati hanno spesso messo in rilievo.

Applicazioni, laboratori, confronti e declino

La storia applicativa di Gasparcolor si intreccia con le avanguardie dell’animazione europea e con la pubblicità cinematografica degli anni Trenta. Il sistema offre a grafici e animatori la possibilità di controllare colori assoluti, campiture nette, gradazioni perfettamente regolari, ottenendo risultati che la stampa su carta dell’epoca fatica a eguagliare in proiezione. I film di Oskar Fischinger, costruiti su astrazioni geometriche e sinestesie musicali, valorizzano la purezza spettrale dei dye: i blu non si sporcano di rosso, i gialli restano limpidi, i verdi non virano al ciano nelle ombre profonde. Len Lye, con la sua grafica cinetica applicata alla promozione commerciale, sfrutta la stabilità del processo per combinare sovraesposizioni e mascherature complesse senza timore di fading differenziali tra canali. George Pal, maestro dell’animazione a pupazzi, beneficia della densità e della matteità controllata per dare plasticità ai materiali di scena, mantenendo sotto controllo riflessi e specularità.

In Gran Bretagna e Germania, la rete laboratoriale si adegua per quanto possibile al nuovo processo. Alcuni stabilimenti, già attrezzati per protocolli b/n e imbibizione, introducono linee dedicate al dye‑bleach; altri si limitano a stampare da separazioni fornite da laboratori esterni. L’uniformità qualitativa non è sempre scontata: la qualità delle separazioni (ottiche, densità, granulometria), la messa a registro e la freschezza chimica dei bagni bleach fanno la differenza tra una copia esemplare e una mediocre. Malgrado ciò, le istituzioni che oggi conservano materiali Gasparcolor registrano, per molte copie, una tenuta cromatica sorprendente, segno che—quando il processo era ben gestito—la longevità era effettiva e non solo promessa.

Il confronto competitivo con gli altri sistemi mette in luce le ragioni del declino entro il 1960. Technicolor offre, per il cinema narrativo, un pacchetto integrato: camere dedicate, consulenza sul set, controllo colorimetrico completo. Agfacolor e poi Eastmancolor propongono la rivoluzione del singolo negativo cromogeno: il direttore della fotografia riprende a colori su un’unica pellicola, il laboratorio restituisce positivi cromogeni senza dover generare separazioni o affidarsi a matrici; le macchine da presa restano quelle standard, gli accessori sono minimi, i tempi e i costi si abbassano. In questo scenario, Gasparcolor deve giustificare il sovraccarico organizzativo di tre separazioni e di un flusso di stampa specializzato. Funziona dove la qualità cromatica e la stabilità sono un valore assoluto e dove l’immagine nasce già come composito di layer (animazione, grafica). Funziona meno dove si girano molte scene dal vero, con tempi stretti e budget che mal sopportano la ridondanza delle lavorazioni.

Alla dimensione tecnica si somma quella economico‑industriale. L’ecosistema necessario a far prosperare Gasparcolor—fornitura di pellicole, assistenza tecnica, formazione, ricerca sui coloranti—richiede massa critica. La fuga di Gáspár dalla Germania negli anni Trenta, la frammentazione della rete di partner europei con la guerra, la prudenza dei produttori statunitensi nel sostenere un processo senza un sistema camera‑lab proprietario comparabile a quello Technicolor, circoscrivono l’adozione. Nonostante tentativi di stabilimento in Regno Unito e successivi passaggi societari in Lussemburgo e Stati Uniti, il processo non si impone come standard nel lungometraggio a colori del dopoguerra. A ciò si aggiunge il fatto che le prime generazioni di Eastmancolor migliorano rapidamente grana, costanza colorimetrica e stabilità, erodendo la distanza qualitativa che Gasparcolor inizialmente vantava.

Eppure, l’eredità tecnica—non nominale, ma chimico‑processuale—di Gasparcolor è destinata a riemergere. Tra la fine degli anni ’50 e i ’60, la svizzera Ciba‑Geigy lancia Cibachrome (poi Ilfochrome in ambito Ilford), una carta positiva per stampa da diapositivi che adotta la medesima filosofia: coloranti pre‑incorporati, dye‑destruction proporzionale all’immagine d’argento, curve spettrali strette, saturazioni elevate e stabilità notevolissima. Ciò che nel cinema aveva patito la concorrenza di sistemi più economici e rapidi, nella fotografia d’arte e d’archivio diventa un punto di forza: acutanza, colore “pulito”, resistenza alla luce e agli agenti. È la conferma che la scelta originaria di Gáspár—separare la formazione dell’immagine d’argento dalla chimica del colorante, usandola solo per “cancellare” dye dove serve—non era un vicolo cieco, ma una linea alternativa che avrebbe trovato nuove nicchie di eccellenza.

Entro il 1960, però, lo spazio economico per Gasparcolor come pellicola di stampa cinematografica è praticamente esaurito. I laboratori che lo supportano riconvertono, i produttori si uniformano ai positivi cromogeni standardizzati, e il marchio sopravvive più nelle filmografie degli autori che lo hanno reso celebre che nei listini dei laboratori. Rimane, nella cultura materiale del colore, l’idea di un monopack multilayer dye‑bleach dalla cromia brillante e stabile, un’idea che ha influenzato metodi diagnostici dei restauratori (riconoscimento delle emulsioni su due lati, ispezione della traccia sonora colorata, lettura dei graffi cromatici) e ha contribuito a definire uno standard di qualità che molti processi successivi hanno cercato di eguagliare.

Fonti

- Timeline of Historical Film Colors (Università di Zurigo), voce “Gasparcolor/Gaspar Color”

https://filmcolors.org/timeline-entry/1264/ - Brian Pritchard, Gasparcolor

http://www.brianpritchard.com/gasparcolor.htm - William Moritz, GasparColor: Perfect Hues for Animation (CVM)

https://centerforvisualmusic.org/Fischinger/Moritz_GasparColor.htm - Science Museum Group Collection, voce su Béla Gáspár

https://collection.sciencemuseumgroup.org.uk/people/cp163299/bela-gaspar - FILM ATLAS (FIAF), scheda “Gasparcolor”

https://www.filmatlas.com/entry/532 - Encyclopaedia Britannica, voce “Gasparcolor”

https://www.britannica.com/topic/Gasparcolor - Friedmann, History of Color Photography (1945)

https://archive.org/details/historyofcolorph00frierich - Art Institute of Chicago, scheda “Silver Dye-Bleach Prints”

https://archive.artic.edu/irvingpennarchives/silver/ - Photomemorabilia/Ilford, pagina “Cibachrome (Silver Dye-Bleach Process)”

https://photomemorabilia.co.uk/Ilford/Cibachrome.html - Università degli Studi di Milano, dispensa “Dye Destruction Process”

https://mips.di.unimi.it/wp/wp-content/uploads/2022/08/Dye-destruction-print.pdf

Mi chiamo Maria Francia, ho 30 anni e sono una paesaggista con l’anima divisa tra natura e fotografia. Il mio lavoro mi ha insegnato a osservare il mondo con attenzione: le linee dell’orizzonte, i cambi di luce, la geometria naturale dei luoghi. Da qui è nata la mia passione per la fotografia, soprattutto per quella di paesaggio, che considero un’estensione del mio sguardo progettuale e sensibile. Amo raccontare lo spazio attraverso l’obiettivo, e nel farlo mi affascina conoscere chi, prima di me, ha saputo tradurre in immagine l’essenza di un territorio. Su storiadellafotografia.com esploro il dialogo tra ambiente, fotografia e memoria, cercando sempre di dare voce ai paesaggi, veri protagonisti silenziosi della nostra storia visiva.