Tra le tipologie di apparecchi che hanno definito la tecnica e la pratica fotografica nel XX secolo, le fotocamere TLR (Twin Lens Reflex) occupano un posto di assoluto rilievo. La loro architettura si distingue per la presenza di due obiettivi di identica focale: il visore in alto, che forma l’immagine sul vetro smerigliato tramite un specchio fisso a 45°, e il prenditore in basso, allineato con la piastra pellicola. Questo sdoppiamento consente visione continua durante l’esposizione, elimina il black‑out da sollevamento specchio tipico delle SLR e rende l’otturazione affidata a un otturatore centrale a lamelle posto nell’unità ottica, con sincronizzazione flash a qualsiasi tempo (spesso 1/500 s come valore massimo), silenziosità operativa e vibrazioni minime. Tali caratteristiche hanno fatto delle TLR strumenti privilegiati in ritratto, street photography, reportage e riprese con flash su pellicola medio formato 120 nel classico 6×6.

L’ergonomia è altrettanto peculiare: il mirino a pozzetto favorisce l’inquadratura dal livello della vita, con immagine speculare orizzontalmente che, dopo poche sessioni, diventa un vantaggio compositivo per il controllo di linee e diagonali. La messa a fuoco è micrometrica grazie al gruppo elicoidale o al soffietto (nel caso Mamiya), e gli schermi di messa a fuoco più evoluti combinano split‑image e microprismi con Fresnel per distribuire la luminanza. La meccanica del trasporto—a manopola nelle versioni più antiche e a leva a ritorno nelle evoluzioni “Automat”—integra blocchi anti‑doppia esposizione e conta‑pose automatico, mentre i sistemi migliori adeguano la compensazione di parallasse spostando la cornice o con scale dedicate in prossimità minime.

Sul piano ottico, la tradizione TLR ha sviluppato alcune delle migliori combinazioni mai montate su medio formato: schemi Tessar e derivati (Xenar, Yashikor) nelle versioni economiche; formule Planar e Xenotar a 5/6 lenti nelle ammiraglie, celebri per microcontrasto, piattezza di campo e bokeh controllato a tutta apertura (f/3,5 e soprattutto f/2,8). La definizione nativamente elevata del 6×6—area immagine circa quattro volte superiore al 24×36—garantisce risoluzione e tonalità difficili da eguagliare su formati minori, con grana contenuta anche a sensibilità medio‑alte.

Non è soltanto un progetto “d’epoca”: il linguaggio TLR sostiene un modo di fotografare riflessivo, scandito, che costringe a “comporre nel quadrato” e a pensare l’immagine come oggetto oltre che come file o fotogramma. Macchine quali Rolleiflex, Rolleicord, Yashica‑Mat, Minolta Autocord, Ikoflex, Ricohflex, Seagull e la più “di sistema” Mamiya C hanno equipaggiato generazioni di professionisti e autori, dalla moda alla cronaca, dalla scuola del ritratto ambientato alla fotografia di ricerca. La loro robustezza meccanica, la manutenzione modulare (otturatori centrali Compur/Prontor, Seiko/Copal, gruppi ottici intercambiabili su Baionetta Bay I/II/III) e un ecosistema di accessori (Rolleinar, paraluce, dorsi 35 mm con Rolleikin, prismi, impugnature) ne hanno consolidato la leggenda e permesso, ancora oggi, un utilizzo pratico e coerente con flussi di lavoro contemporanei.

Le TLR, dunque, non sono solo un capitolo di storia, ma una macchina concettuale con precise implicazioni tecniche: visione continua, assenza di ribaltamento, otturatore centrale sincronizzabile, stabilità, formato quadrato e parallasse come unica controspinta sul piano operativo. Nel bilancio complessivo, sono proprio questi tratti a fornire il perché della loro importanza: le TLR hanno rappresentato per decenni il punto di equilibrio tra qualità ottica, affidabilità meccanica e rapidità di esecuzione su medio formato, definendo un’estetica che continua a essere riconoscibile e ricercata.

Origini storiche

Le origini del concetto TLR precedono di molto la celebre scuola tedesca: già nel 1880 si documentano prototipi a doppio obiettivo, come quello della londinese R & J Beck realizzato per il Kew Observatory, prova che la soluzione “a due occhi” nasce dall’esigenza di avere messa a fuoco sul vetro senza interrompere il flusso di ripresa. Il principio, semplice e ingegnoso, restò però periferico fino all’epoca dei rollfilm pratici e leggeri.

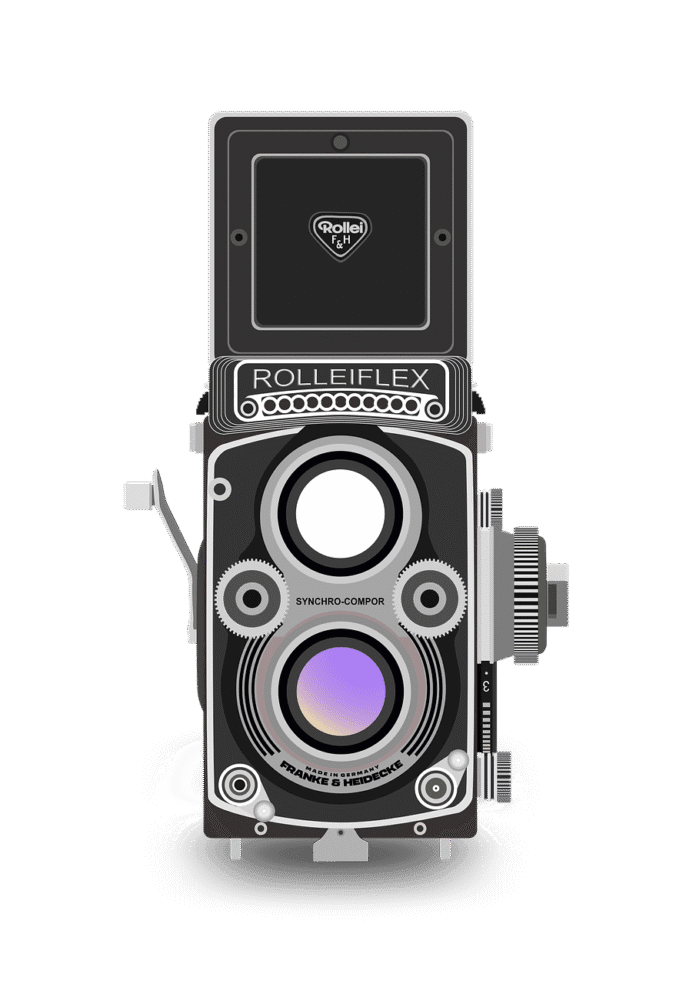

La vera svolta industriale giunge in Germania con la fondazione a Braunschweig della Werkstatt für Feinmechanik und Optik – Franke & Heidecke: Paul Franke (n. 1882–m. 1950) e Reinhold Heidecke (n. 1881–m. 1960) avviano l’impresa il 1° gennaio 1920, capitalizzando l’esperienza maturata in Voigtländer. Dopo i primi apparecchi stereo (Heidoscop/Rolleidoscop), nel 1928 viene presentata la prima Rolleiflex a doppio obiettivo con pellicola in rullo; la commercializzazione su larga scala avviene nel 1929, e in pochi anni la TLR di Braunschweig diventa strumento di elezione per fotografi professionisti grazie a compattezza, continuità di visione e qualità ottica. La Rolleiflex Original usa inizialmente il formato 117 (sei pose 6×6), quindi migra al 120 (dodici pose), con otturatore Compur e obiettivi Zeiss Tessar 75 mm; tanto la meccanica a manopola, quanto lo schema del mirino a pozzetto con lente d’ingrandimento diventano rapidamente standard di settore.

Nel 1934, Zeiss Ikon risponde con la famiglia Ikoflex: modelli come l’850/16 (“coffee can” per il look cilindrico) adottano soluzioni inusuali—trasporto orizzontale della pellicola, messa a fuoco elicoidale del gruppo frontale—prima di convergere su un’estetica più “Rollei‑like” con le serie IIa/Ia/Ic, dotate spesso di Tessar 75/3,5 e Synchro‑Compur. Parallelamente, il Giappone entra nella partita: Chiyoda Kōgaku (poi Minolta) mette sul mercato nel 1937 la Minoltaflex, prima TLR 6×6 giapponese commercializzata, aprendo un filone che sfocerà nelle Autocord del dopoguerra; Yashima/Yashica nasce nel 1949 e nel 1953 produce la Yashimaflex, preludio alla celebre Yashica‑Mat avviata nel 1957.

Il secondo dopoguerra è l’età dell’oro. Franke & Heidecke perfeziona il caricamento con la Automat, la compensazione della parallasse e l’avanzamento a leva; la qualità ottica sale alle vette con Zeiss Planar 80/2,8 e Schneider Xenotar 80/2,8, che assicureranno alle Rolleiflex 2.8F/3.5F lo status di riferimento per decenni. In parallelo, il mercato si popola di alternative più accessibili: Ricoh industrializza la Ricohflex (1950) con catena a trasporto su nastro, producendo oltre 10.000 unità/mese e democratizzando il TLR; in Cina, Shanghai Seagull (fondata nel 1958) lancia le Seagull 4/4A a partire dal 1967–1968, TLR longevi che proseguiranno—con aggiornamenti—per decenni.

Nel 1956, la giapponese Mamiya inaugura la serie C (dalla Mamiyaflex C in poi), l’unico sistema TLR con obiettivi intercambiabili a coppie e messa a fuoco a soffietto: un approccio “di sistema” che porta nel mondo TLR veri set di focali (dal 55 al 250 mm), parallasse compensata con scale mobili e accessori professionali, diventando una scelta elettiva in studio per la versatilità unica.

Questa progressione storica—dall’intuizione ottocentesca alla maturità industriale tedesca, fino all’espansione giapponese e cinese—spiega perché la TLR sia stata forma e funzione della fotografia del Novecento: ingegneria meccanica finissima, ottiche allo stato dell’arte, workflow immediato ma riflessivo, identità estetica inconfondibile.

Evoluzione tecnologica

L’evoluzione della TLR può essere letta lungo quattro assi: ottica, otturazione, visione, trasporto/ergonomia—con un quinto asse di sistema che, nel caso Mamiya, cambia le regole del gioco.

Sul piano ottico, il primo standard è il Tessar‑type (4 lenti/3 gruppi): Zeiss Tessar e Schneider Xenar su Rolleiflex/Rolleicord, Rokkor 75/3,5 su Minolta Autocord, Yashikor/Yashinon su Yashica. Queste ottiche, con curvature moderate e campo ben corretto, restituiscono microcontrasto alto e nitidezza incisiva già da f/5,6. L’innesto di doppio Gauss a 5/6 elementi—Planar di Zeiss e Xenotar di Schneider—alza l’asticella: uniformità ai bordi, bokeh controllato, coating antiriflesso di prima qualità. Le Rolleiflex 2.8F con Planar 80/2,8 e le sorelle con Xenotar 80/2,8 sono diventate l’unità di misura della resa 6×6: grande pulizia tonale, accoppiamento perfetto tra risoluzione e microcontrast, transizioni out‑of‑focus armoniose.

L’otturatore centrale a lamelle è l’altro pilastro. Il Compur/Synchro‑Compur di F. Deckel—poi Prontor—e i Seiko/Copal giapponesi garantiscono accuratezza cronometrica, silenzio e soprattutto sync flash a tutti i tempi. L’assenza del colpo di specchio e la simmetria dell’otturatore nel gruppo ottico riducono flessioni del piano pellicola e vibrazioni sull’asse, vantaggio chiave in still‑life e macro; il limite fisiologico resta 1/500 s come tempo più rapido meccanicamente ottenibile sui leaf shutters classici. La selezione M/X per lampade a bulbo o flash elettronici—e più tardi il solo X—fa parte da sempre del pannello comandi TLR.

Sul fronte visione, la storia TLR è una storia di vetri sempre più luminosi. Dalla sabbiatura uniforme dei primi smerigliati si passa a Fresnel concentratrici che livellano la luminanza ai bordi; microprismi e split‑image compaiono nei mirini di fascia alta; il prisma opzionale corregge la lateralità e consente eye‑level, importante nei set dove il pozzetto è scomodo. La parallasse—problema intrinseco—viene domata con cornici mobili nel pozzetto, scale incise sull’alloggiamento e gli accessori Rolleinar (gruppi afocali) dotati di cornice correttiva per riallineare ciò che vede il visore.

In trasporto ed ergonomia, il balzo va dalla finestra rossa al caricamento semiautomatico: le Rolleiflex Automat introducono lamelle sensibili al leader della carta che “sentono” l’arrivo della pellicola e posizionano il primo fotogramma con precisione; la leva a ritorno completa in una corsa avanzamento, riarmo e contapose; i blocchi anti‑doppia esposizione impediscono errori, lasciando una leva di override per le esposizioni multiple creative. Yashica‑Mat e Autocord replicano o reinterpretano con manopole fluide e layout logici di tempi e diaframmi.

L’asse di sistema è il punto in cui la TLR incontra la “modularità” dei sistemi a ottiche intercambiabili: Mamiya C (dal 1956)—C2, C3, C33, C220, C330—consente di rimuovere a coppia visore/prenditore e scegliere la focale più adatta (55, 65, 80, 105, 135, 180, 250 mm). Il soffietto frontale realizza messa a fuoco ravvicinata senza tubi o lenti addizionali; le scale di compensazione dedicate gestiscono parallasse ed esposizione effettiva (fattore di soffietto). Accessori come Porrofinder con o senza CdS integrato, impugnature con scatto e slitta flash, vetrini sostituibili trasformano la C‑series in una piattaforma professionale 6×6.

Il coating multi‑strato e gli acciai inossidabili per lamelle e camme migliorano durabilità e resistenza al flare dagli anni ’60 in avanti. In parallelo, compaiono varianti ottiche specialistiche: la Tele‑Rolleiflex con Sonnar 135/4 per ritratti compressi; la Wide‑Rolleiflex con Distagon 55/4 per spazi stretti; le “Baby” 4×4 su pellicola 127 per portabilità. Le Rolleiflex E/F portano esposimetri al selenio integrati con match‑needle; le versioni successive adottano CdS e scale EV con accoppiamento tempi/diaframmi.

In sintesi ingegneristica, l’evoluzione TLR ha raffinato un equilibrio: otturatore centrale per il flash, visione continua per seguire la scena, schermi sempre più veloci per mettere a fuoco senza incertezze, automatismi di trasporto per ridurre gli errori. Unico limite non superato in modo universale: parallasse alle distanze corte, che resta la cifra stilistica e operativa della specie, e—salvo Mamiya—ottiche fisse, compensate però da accessori ottici addizionali e da performance intrinseche del formato.

Caratteristiche principali

Nel dettaglio operativo, una TLR moderna di riferimento (p.es. Rolleiflex 3.5F/2.8F, Yashica‑Mat 124G, Minolta Autocord, Mamiya C330) si comprende separando sei sottosistemi strettamente intrecciati: ottica, otturatore, mirino, trasporto, elettrico/metrologia, ecosistema.

Ottica. Le due lenti—visore e prenditore—devono avere identica focale e registri di messa a fuoco perfettamente accoppiati; il visore lavora sempre a tutta apertura per massimizzare la luminosità del vetro; il prenditore incorpora diaframma e otturatore. Sulla famiglia Rollei, le combinazioni Planar 80/2,8 o 3,5 e Xenotar 80/2,8 o 3,5 sono note per uniformità e resistenza all’flare, mentre i Tessar‑type (Xenar, Rokkor, Yashinon/Yashikor) garantiscono nitidezza incisiva, microcontrasto e costi inferiori. Sui sistemi Mamiya, la coppia è formata da due unità (taking/viewing) integrate: il taking ha diaframma e otturatore; il viewing è più luminoso (spesso f/2,8–f/3,2) per favorire la messa a fuoco.

Otturatore. I leaf shutters Compur/Synchro‑Compur e Seiko/Copal offrono tempi da 1 s a 1/500 s più B (alcuni modelli scendono a 1/2 s–1 min in posa), con sincronizzazione flash X a qualsiasi tempo e selettore M per lampade a combustione. Il comando è posto sull’unità ottica (leve o ghiere), spesso con scale EV accoppiate per impostare coppie tempo/diaframma equivalenti. La precisione cronometrica dipende da lubrificanti e molle di carica; una TLR ben tenuta tollera decenni di servizio con pochi interventi CLA.

Mirino e messa a fuoco. Il pozzetto si apre con due movimenti; la lente d’ingrandimento ribaltabile facilita la messa a fuoco critica; il sports finder (cornice e finestrella) consente inseguimenti a occhio nudo con correzione di parallasse via marche mobili. Le versioni più raffinate adottano Fresnel e split‑image centrali; i prismi opzionali rovesciano correttamente l’immagine e aggiungono spesso metri esposimetrici (CdS) per una lettura TTL‑like del campo visore. La parallasse è gestita tramite cornici mobili proporzionali alla distanza (accoppiate alla cremagliera) o scale incise; i Rolleinar 1/2/3 permettono il close‑up con cornice correttiva per riallineare visore e prenditore.

Trasporto e sicurezza. Le TLR “mature” incorporano contapose automatici, blocchi anti‑doppia e interlock di scatto; il caricamento semiautomatico della serie Automat è un unicum meccanico di alto profilo; Yashica‑Mat e Autocord adottano leve/manopole fluide e contrafforti rigidi del piano. Il percorso pellicola è rettilineo sulle Mamiya C (spole su un piano) e a L su molte altre; i pressori e i rulli devono essere puliti e paralleli per evitare banding o planarità fuori tolleranza.

Elettrico/metrologia. Gli esposimetri al selenio integrati (Rollei E/F) offrono letture senza batteria ma decadono nel tempo; i CdS/altri sistemi richiedono alimentazione e forniscono letture più affidabili. La TLR, per sua natura, è off‑the‑ground: il meter integrato legge dal visore, non attraverso l’ottica prenditrice; la coerenza dell’esposizione richiede profilo di lavoro stabile tra letture incidenti/spot e risposta della pellicola.

Ecosistema. Baionette Bay I/II/III normalizzano filtri (UV, gialli, arancio, rosso per B/N; CC per colore), paraluce, Rolleinar; i kit Rolleikin adattano il 35 mm alle Rollei; le teste panoramiche consentono rotazioni precise in asse; i prismi e le impugnature ampliano gli usi sul campo. La Mamiya C aggiunge il capitolo lenti intercambiabili, con paraluce dedicati e scale di compensazione per fattore di soffietto e parallasse.

Questo impianto tecnico spiega la forza della TLR: pipeline ottica corta e rigida, otturatore centrale per il flash, visione continua per seguire l’azione, meccanica che non si stanca. A fronte di tali virtù, le limitazioni—parallasse e, salvo Mamiya, ottica fissa—diventano elementi linguistici che insegnano economia di mezzi, disciplina del quadrato e attenzione alla distanza come parte integrante dello stile.

Utilizzi e impatto nella fotografia

Il campo d’elezione della TLR è il ritratto. La combinazione medio formato 6×6, otturatore centrale e ottiche luminose crea filetti di nitidezza tridimensionale e sfocato cremoso che definiscono la resa della pelle; la sincronizzazione flash a qualsiasi tempo permette di scolpire la luce con potenze moderate senza stressare i tempi, mentre l’assenza di mirror slap mantiene la microstruttura del dettaglio. Il mirino a pozzetto mantiene il contatto visivo con il soggetto: osservare nel vetro mentre il soggetto guarda il fotografo consente micro‑correzioni di espressione e postura che raramente si ottengono guardando “di mira” attraverso un oculare.

In street photography e reportage, la TLR è stata per decenni l’alternativa “silenziosa” alla Leica 35 mm e alla Speed Graphic. Il 6×6 garantisce margine di stampa sui rotocalchi; il crank rapido e il caricamento automatizzato riducono i tempi morti; il pozzetto consente scatti “laterali” (fotocamera ruotata di 90° rispetto al corpo) con discrezione. Molti operatori lavorano con ipersfocale (p.es. 3 m a f/11 per città luminose) e impostazioni di esposizione predefinite, lasciando alla TLR il compito di non farsi sentire. La silenziosità del leaf shutter è un vantaggio reale in ambienti sensibili (cerimonie, teatro, backstage).

Nei matrimoni e negli eventi, la TLR ha regnato per anni: flash a bulbo prima e flash elettronici poi hanno trovato nel sync universale un alleato perfetto; i formati 6×6 si prestano al ritaglio e ai layout modulari. In still‑life e prodotto, l’oggetto a scatola con piano pellicola rigidissimo e otturatore centrale è un attrezzo da banco che minimizza i micro‑moti; l’allineamento ottico stabile rende affidabili le misure in riprese di documentazione, cataloghi e riproduzioni d’arte.

Nel paesaggio, l’argomento contro il 6×6 era la mancanza di un grandangolo spinto su TLR “fisse”. I progettisti risposero con la Wide‑Rolleiflex 55/4; altri preferirono il passaggio alle SLR medio formato. Eppure molte TLR hanno costruito paesaggi iconici grazie alla stabilità e alla pulizia tonale del leaf shutter; l’uso di filtri (giallo/arancio/rosso) su B/N e di ND per lunghe esposizioni ha reso fluide acque e nuvole senza tremolii.

Il capitolo macro/close‑up appartiene sia agli accessori—i Rolleinar 1/2/3 con cornice correttiva—sia alla filosofia Mamiya: con il soffietto frontale, la Mamiya C scende a MFD ridottissime mantenendo la planarità del sistema, e le scale guidano parallasse e fattore di soffietto; in studio diventa un’alternativa leggera al banco 4×5 con profondità di campo più gestibile.

Nel dialogo con le SLR, la TLR ha perso terreno dove servivano tele spinte o intercambiabilità rapida su corpo compatto; ha mantenuto un ruolo dove contano silenzio, flash, stabilità e quadrato. La stessa Rollei riconobbe i limiti della specie proponendo la SL66 (1966), una SLR 6×6 con ottica arretrabile per pseudo‑macro e otturatore sul piano focale; tuttavia la Rolleiflex TLR continuò a essere prodotta e usata in parallelo, segno che le due filosofie coesistono più che escludersi.

Nell’oggi analogico, la TLR è tornata strumento didattico e scelta autoriale. Il formato quadrato educa alla composizione sintetica; l’economia di 12 pose impone intenzionalità; la fisicità del pozzetto e del leaf shutter offre un’esperienza tattile che incentiva la cura del processo. Le comunità di restauro mantengono attivi otturatori Compur/Seiko, sostituiscono schermi con Fresnel moderni, revisionano allineamenti; i ricambi e l’expertise sono ancora reperibili per Rollei, Minolta, Yashica, Mamiya.

In termini di impatto operativo, la TLR ha insegnato una prassi: mettere a fuoco sul vetro, scegliere distanza come parametro compositivo, lavorare con la luce piuttosto che contro di essa. Anche chi oggi fotografa in digitale riconosce nella TLR una palestra di sguardo che aiuta a semplificare, ordinare, selezionare. È un lascito pratico più che nostalgico: una tecnica che disciplina il gesto e un’estetica che valorizza il soggetto, la luce e la superficie della stampa.

Curiosità e modelli iconici

Quando si parla di TLR, il pensiero corre subito alla Rolleiflex. Le Original del 1928/1929 fissano i canoni; le Automat del dopoguerra reinventano il caricamento; le 3.5E/F e 2.8E/F con Planar/Xenotar diventano strumenti‑bandiera del professionismo. La 2.8F è spesso considerata il punto di equilibrio: 80/2,8 di altissima scuola, Synchro‑Compur, esposimetro (nelle versioni E/F), schermi luminosi sostituibili, Bay II/III per filtri e paraluce. Le varianti Tele‑Rolleiflex (Sonnar 135/4) e Wide‑Rolleiflex (Distagon 55/4) mostrano che il concetto TLR può abbracciare focali specialistiche. Le “Baby” 4×4 su pellicola 127 hanno conquistato chi voleva la gestualità Rollei in un formato tascabile.

Rolleicord è la sorella “civile”: ottiche Tessar/Xenar, comandi meno ridondanti, peso e costi ridotti; filosofia didattica e resa sorprendente, soprattutto con pellicole fini e sviluppo attento. Gli accessori di sistema—Rolleinar, Rolleikin, teste pan, prismi, impugnature—trasformano entrambe in piattaforme espandibili.

La Yashica‑Mat (dal 1957) è la TLR “democratica”: avanzamento a leva, Yashinon 80/3,5 o Yashikor a seconda delle versioni, costruzione onesta e costante. La Mat‑124G aggiorna l’elettrica con esposimetro e allestimenti dorati; l’azienda, fondata nel 1949, entrerà in Kyocera nel 1983 e abbandonerà progressivamente l’analogico tradizionale entro il 2005.

La Minolta Autocord (1955–1966) è l’outsider geniale: ottica Rokkor 75/3,5 Tessar‑type di carattere, leva di messa a fuoco sotto lo standard per micro‑regolazioni rapide, Seikosha/Citizen a 1/500 s sulle serie avanzate. Il rendering è incisivo, con bokeh equilibrato; molte copie ancora oggi stupiscono per coerenza di piano e assenza di coma ai bordi.

Le Zeiss Ikon Ikoflex meritano attenzione: dalla “coffee can” 850/16 (1934) al raffinamento delle IIa (1951–1958), con Tessar 75/3,5 in Synchro‑Compur; meccanicamente solide, spesso sottovalutate perché nate per competere più con Rolleicord che con Rolleiflex, rappresentano l’interpretazione Zeiss del tipo TLR.

La famiglia Ricohflex (1950 in poi) è un fenomeno industriale: ingegnerizzazione a catena e semplificazioni di processo permettono di superare 10.000 unità/mese nelle fasi di picco; grazie a prezzi accessibili, migliaia di appassionati entrano nel mondo del 6×6. Il marchio Ricoh è fondato nel 1936 (come Riken Sensitized Paper), e la Ricohflex III diventa un tassello importante della cultura fotografica popolare del dopoguerra.

La Seagull 4/4A (azienda Shanghai Seagull, 1958) è la TLR del blocco cinese: la Seagull 4 nasce nel 1967, la 4A nel 1968; alcune serie recenti (es. 4A‑109) introducono coating moderni e accessori aggiornati. È stata per anni la TLR più a lungo in produzione su mercati emergenti, permettendo a generazioni di fotografi di praticare il 6×6 reflex con costi contenuti.

Poi c’è il capitolo Mamiya. La C‑series (1956–1994)—Mamiyaflex C, poi C2, C3, C33, C220, C330—è unica per ottiche intercambiabili a coppie e soffietto. Il parco Sekor comprende 55, 65, 80, 105, 135, 180, 250 mm; il Porrofinder opzionale, con o senza CdS, consente eye‑level; il percorso pellicola rettilineo rende i cambi rapidi e senza togliere la macchina dallo stativo. In still‑life e macro, la Mamiya C sostituisce spesso il banco 4×5 nelle riprese dove tiraggio variabile e parallasse compensata sono cruciali.

Tra le curiosità spiccano: le cornici parallax delle Rollei, che scorrono nel pozzetto legate alla distanza; gli adattatori Rolleikin che trasformano la TLR in una 35 mm con contapose dedicato; le teste panoramiche progettate per rotazioni precise del corpo a scatola; i Rolleinar 1/2/3 con la caratteristica cornice correttiva basculante sull’ottica visore; le scale EV a match‑needle che educano a pensare in termini di coppie equivalenti; i prismi che, pur appesantendo il corpo, trasformano l’esperienza rendendola “SLR‑like” senza black‑out.

Sul fronte industriale, vale ricordare tappe anagrafiche essenziali: Franke & Heidecke nasce nel 1920 a Braunschweig; Rolleiflex debutta 1928/1929; Reinhold Heidecke scompare nel 1960; Zeiss Ikon chiude il capitolo Ikoflex entro 1960; Yashica è fondata nel 1949, acquisita da Kyocera nel 1983, ferma la produzione tradizionale nel 2005; Mamiya C resta in listino fino al 1994; Ricoh è fondata nel 1936, lancia Ricohflex III nel 1950; Shanghai Seagull nasce nel 1958, con 4 e 4A rispettivamente nel 1967 e 1968. Questi numeri aiutano a collocare i modelli iconici nello spazio‑tempo e a leggere la TLR non come reliquia, ma come linea evolutiva coerente.

Fonti

- Rolleiflex – voce enciclopedica (Encyclopaedia Britannica)

- Rolleiflex twin‑lens – oggetto in collezione (Smithsonian / National Museum of American History)

- Rolleiflex 3.5 series – cronologia e varianti (Camera‑wiki)

- Mamiya C series (1956–1994) – panoramica storica (Wikipedia)

- Mamiya C – dettagli di sistema e modelli (Camera‑wiki)

- Yashica – note storiche e timeline (Science Museum Group Collection)

- Ricoh – storia aziendale e Ricohflex Model III (Ricoh Company History)

- Ikoflex 1 “coffee can” – scheda storica (Camera‑wiki)

- Ikoflex IIa – scheda storica (Pacific Rim Camera)

- Seagull Camera – storia aziendale e serie 4/4A (Wikipedia)

Mi chiamo Alessandro Druilio e da oltre trent’anni mi occupo di storia della fotografia, una passione nata durante l’adolescenza e coltivata nel tempo con studio, collezionismo e ricerca. Ho sempre creduto che la fotografia non sia soltanto un mezzo tecnico, ma uno specchio profondo della cultura, della società e dell’immaginario di ogni epoca. Su storiadellafotografia.com condivido articoli, approfondimenti e curiosità per valorizzare il patrimonio fotografico e raccontare le storie, spesso dimenticate, di autori, macchine e correnti che hanno segnato questo affascinante linguaggio visivo.