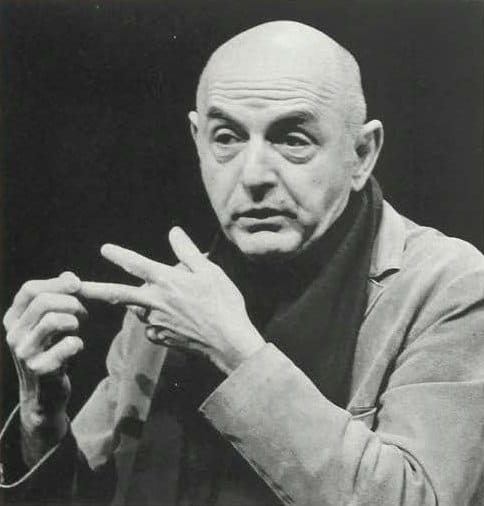

Duane Michals nacque il 18 febbraio 1932 a McKeesport, Pennsylvania, Stati Uniti. Proveniva da una famiglia di origine ucraina e crebbe in un ambiente operaio, lontano dalle grandi capitali artistiche. Fin da giovane mostrò un vivo interesse per l’arte, che inizialmente si tradusse in studi di grafica e pittura. Frequentò la University of Denver, laureandosi in Arte Commerciale nel 1953, e successivamente si trasferì a New York, città che sarebbe diventata il principale teatro della sua carriera artistica.

Non intraprese immediatamente la fotografia come percorso professionale: inizialmente lavorò come grafico e illustratore, avvicinandosi alla fotografia in maniera autonoma e sperimentale verso la fine degli anni Cinquanta. Nel 1958 intraprese un viaggio a Mosca, portando con sé una macchina fotografica prestata; da quell’esperienza nacque una serie di ritratti che segnarono il suo vero ingresso nel linguaggio fotografico.

Michals non si è mai definito un fotografo documentarista, ma piuttosto un narratore che utilizzava la fotografia come strumento per esplorare emozioni, stati d’animo e dimensioni interiori. La sua opera si caratterizza per una radicale messa in discussione della fotografia come documento oggettivo, aprendo a una dimensione concettuale e poetica che negli anni Sessanta e Settanta costituì una rottura rispetto alle correnti dominanti.

Ad oggi, Duane Michals è considerato uno dei maestri della fotografia concettuale americana, con una carriera che ha attraversato più di sei decenni.

Formazione e prime sperimentazioni artistiche

La formazione di Duane Michals non seguì i percorsi canonici della fotografia professionale. A differenza di altri autori del suo tempo, non si inserì nei circoli fotogiornalistici né si formò nelle scuole di fotografia emergenti. La sua educazione visiva derivava dalla pittura, dal disegno e dall’illustrazione, che lo portarono a sviluppare un approccio fortemente narrativo e compositivo.

Quando nel 1958 intraprese il viaggio in Unione Sovietica, Michals iniziò a fotografare ritratti di persone comuni incontrate per strada, spesso caratterizzati da un forte senso di intimità. Queste prime immagini, scattate con un’attrezzatura non professionale, già dimostravano una sensibilità particolare nel cogliere i dettagli psicologici del soggetto. Il ritratto per Michals non era mai un semplice esercizio formale, ma un tentativo di evocare l’invisibile attraverso il visibile.

A New York entrò in contatto con il mondo dell’editoria e della moda, realizzando lavori per riviste, tra cui esclusive commissioni per “Esquire”, “Mademoiselle” e “Vogue”. Tuttavia, nonostante la frequentazione con l’ambito commerciale, Michals mantenne una distanza critica da quel tipo di produzione, scegliendo di sviluppare un linguaggio personale autonomo.

Il decennio degli anni Sessanta rappresentò per Michals una fase di definizione. A differenza della fotografia documentaria e del reportage sociale, che in quegli anni vivevano un momento di grande affermazione, egli privilegiò un linguaggio sperimentale, fatto di sequenze fotografiche, testi manoscritti, messe in scena minimali e costruzioni simboliche. Non a caso, la sua produzione venne presto accostata ai fermenti dell’arte concettuale, pur rimanendo fortemente radicata nella tradizione fotografica.

La scelta di Michals di scrivere direttamente sulle stampe fotografiche fu un gesto di grande rottura. Con questa pratica, l’immagine e la parola si univano, generando un cortocircuito tra il piano visivo e quello testuale. Questo approccio gli permise di sottolineare l’impossibilità della fotografia di raccontare tutto: laddove l’immagine si fermava, interveniva la scrittura a completare o contraddire il visivo. È in questa tensione tra ciò che si vede e ciò che resta invisibile che si sviluppa l’intera poetica di Michals.

Tecnicamente, nelle sue prime sperimentazioni adottava apparecchi di medio formato e successivamente il 35mm, privilegiando il bianco e nero per la sua capacità di astrazione e per la pulizia del segno fotografico. Anche quando si cimentò nel colore, lo fece con un approccio sobrio, evitando gli eccessi cromatici tipici della fotografia commerciale dell’epoca.

Innovazioni tecniche e linguaggio fotografico

L’aspetto più rilevante della produzione di Duane Michals risiede nella sua ricerca tecnica orientata alla narrazione. Michals fu uno dei primi autori a elaborare sequenze fotografiche come strumento di racconto, in cui le singole immagini, accostate in successione, generavano un senso più ampio di quello prodotto dalla fotografia isolata.

Queste sequenze non avevano la struttura lineare del fotoreportage, bensì una logica poetica e simbolica. Ad esempio, nelle sue serie Michals esplorava il tema della memoria, del tempo, dell’amore e della morte, costruendo micro-racconti che spesso giocavano sull’ambiguità e sul paradosso. In opere come The Spirit Leaves the Body (1968), la sequenza rappresenta un uomo che, disteso su un letto, sembra separarsi dal proprio corpo, visualizzando così un’esperienza extracorporea.

Dal punto di vista tecnico, Michals utilizzava una profondità di campo ridotta per isolare i soggetti, lavorava con esposizioni naturali e raramente ricorreva a luci artificiali complesse. Prediligeva ambienti minimali, che diventavano quasi teatri intimi in cui mettere in scena le sue visioni. Questa scelta lo distingueva radicalmente dai fotografi di moda, che all’epoca puntavano su set elaborati e sull’estetizzazione estrema.

Un altro elemento distintivo fu l’uso del testo scritto a mano sulle stampe. Questa pratica, nata quasi come appunto personale, si trasformò in una cifra stilistica riconoscibile. Non si trattava di semplici didascalie, ma di vere e proprie riflessioni poetiche, intime confessioni o commenti ironici che dialogavano con l’immagine. La calligrafia irregolare, spesso con cancellature e segni evidenti, contribuiva a dare un senso di immediatezza e autenticità.

In un’epoca in cui la fotografia cercava legittimazione come linguaggio autonomo, libero da contaminazioni esterne, Michals andò nella direzione opposta, ibridando la fotografia con la letteratura e con il linguaggio pittorico. Questa attitudine fece sì che venisse considerato un outsider, lontano tanto dal fotogiornalismo quanto dalla fotografia puramente formale di scuola modernista.

L’introduzione di elementi metafisici e onirici nelle sue immagini lo avvicinò a correnti artistiche come il Surrealismo e il Simbolismo, pur senza dichiararsi mai appartenente a un movimento specifico. La fotografia, per Michals, non era mai un semplice documento, ma piuttosto un varco per esplorare l’invisibile e per dare forma all’intangibile.

Le opere principali

Le opere di Duane Michals rappresentano un corpus estremamente coerente e al tempo stesso in continua evoluzione. È possibile rintracciare in esse alcune costanti tecniche e tematiche che ne fanno uno dei pionieri della fotografia concettuale americana. I suoi lavori più significativi nascono a partire dagli anni Sessanta, periodo in cui la fotografia stava ridefinendo i propri confini, cercando legittimità nel campo delle arti visive.

Uno dei primi cicli emblematici è Things are Queer (1973), in cui Michals mette in scena una serie di immagini che giocano sul concetto di percezione e illusione. La sequenza si apre con un’immagine apparentemente realistica, che progressivamente rivela di essere parte di un disegno, a sua volta contenuto in un libro, che poi diventa una scena reale e infine ritorna nuovamente a una rappresentazione fittizia. Questa costruzione dimostra l’abilità di Michals nel creare paradossi visivi e riflettere sulla natura stessa della rappresentazione fotografica.

Un’altra opera centrale è Chance Meeting (1970), in cui una sequenza di sei fotografie mostra due uomini che si incrociano in una strada deserta. L’incontro è banale, ma l’accostamento delle immagini genera una tensione narrativa, facendo emergere la sensazione di un significato nascosto. Qui Michals riesce a trasformare un evento quotidiano in una meditazione sulla casualità, sull’ambiguità e sull’enigma del tempo.

In Paradise Regained (1968), invece, il tema si fa più intimo e spirituale: attraverso una sequenza, Michals racconta la storia di un uomo che ritrova una condizione di armonia interiore. L’opera, pur essendo semplice nelle scelte visive, evoca un senso di trascendenza che richiama atmosfere simboliste.

L’aspetto forse più innovativo si ritrova in lavori come The Spirit Leaves the Body (1968) e The Human Condition (1969), in cui la fotografia diventa strumento di esplorazione metafisica. In questi casi, la sequenza rappresenta esperienze al limite tra vita e morte, corpo e spirito, reale e irreale. La capacità di Michals di visualizzare concetti astratti attraverso immagini semplici e dirette lo rende unico nel panorama fotografico internazionale.

Un capitolo a sé merita il rapporto tra fotografia e scrittura. In opere come A Letter from My Father (1960s-70s), Michals inserisce testi autobiografici direttamente sulle stampe fotografiche. Qui la parola non è un’aggiunta didascalica, ma un contrappunto lirico che arricchisce la narrazione visiva. L’uso della scrittura a mano, con tutte le imperfezioni grafiche che la caratterizzano, diventa un elemento estetico e concettuale.

Dal punto di vista tecnico, in queste opere si nota una predilezione per il bianco e nero ad alto contrasto, ottenuto con stampe gelatin silver. Michals manipolava spesso i toni per ottenere un effetto di astrazione, evitando il naturalismo e puntando a una resa più simbolica. L’illuminazione era essenziale: la luce naturale o una singola fonte diretta venivano utilizzate per concentrare l’attenzione sul gesto o sul volto del soggetto, senza mai cadere nella spettacolarità.

Negli anni Settanta e Ottanta, Michals ampliò il suo linguaggio avvicinandosi anche al colore, sebbene con cautela. In cicli come The Nature of Desire (1986), l’uso del colore assumeva un valore espressivo, funzionale a temi legati alla sensualità e all’intimità. In questo contesto, il colore non era mai decorativo, ma sempre integrato al significato dell’opera.

Tra i lavori più celebri di questo periodo vi è The Man Who Invented Himself (1975), in cui il fotografo costruisce una sorta di autoritratto concettuale, riflettendo sulla propria identità e sulla capacità dell’individuo di ridefinirsi costantemente. Anche qui, la sequenza fotografica diventa un racconto frammentato, quasi cinematografico, che però resta sospeso tra realtà e finzione.

Un altro punto fondamentale della sua produzione riguarda il tema dell’omosessualità e del desiderio maschile, affrontato in un’epoca in cui la fotografia mainstream tendeva a censurare o marginalizzare questi argomenti. Michals lo fece con discrezione, senza mai cadere nella rappresentazione esplicita, ma introducendo nelle sue opere una dimensione di intimità e di amore universale.

Le sue pubblicazioni editoriali contribuirono in modo determinante alla diffusione della sua opera. Tra i libri più importanti vanno citati Sequences (1970), che per primo raccolse le sue storie fotografiche, Illuminated Man (1975), e Eros & Thanatos (1992), che consolidarono il suo ruolo di autore concettuale. Questi volumi, spesso autoprodotti o pubblicati da piccole case editrici, ebbero un forte impatto sul pubblico e sulla critica, diventando punti di riferimento per generazioni di artisti e fotografi.

In sintesi, le opere principali di Duane Michals costituiscono un insieme di sperimentazioni sul linguaggio fotografico, volte a dimostrare che la fotografia non è mera registrazione del reale, ma un mezzo capace di raccontare storie, evocare emozioni e mettere in discussione la percezione stessa della realtà.

Evoluzione della carriera dagli anni ’70 agli anni 2000

Dagli anni Settanta in poi, la carriera di Duane Michals entrò in una fase di piena maturità, consolidando la sua posizione di figura centrale della fotografia concettuale. Questo periodo fu caratterizzato da un crescente riconoscimento istituzionale, da importanti mostre internazionali e dalla pubblicazione di volumi che sancirono il suo ruolo di innovatore.

Negli anni Settanta, mentre la fotografia d’autore si divideva tra il reportage sociale e le ricerche formali minimaliste, Michals percorse una strada del tutto personale. La sua scelta di lavorare con sequenze fotografiche e di integrare la scrittura a mano rimase un unicum, difficilmente assimilabile ad altre correnti. In questo decennio, realizzò alcune delle opere che ancora oggi vengono considerate pietre miliari, come Things are Queer e Chance Meeting.

Un elemento di novità in questa fase fu l’apertura verso una riflessione autobiografica più marcata. In diversi lavori, Michals iniziò a introdurre episodi legati alla propria infanzia, alla religione cattolica della sua formazione e alla scoperta della propria identità sessuale. Questa componente personale rese le sue fotografie ancora più intime e radicali, anticipando di decenni il linguaggio diaristico che molti fotografi contemporanei avrebbero adottato.

Negli anni Ottanta, Michals intensificò la sua produzione editoriale, con volumi che raccoglievano sequenze e testi poetici. Parallelamente, iniziò a sperimentare con il colore, pur mantenendo un approccio sobrio. L’uso della pellicola a colori, soprattutto Kodachrome e Cibachrome, gli permise di ampliare il proprio registro espressivo, affrontando temi legati all’amore e al desiderio con una sensibilità cromatica che conferiva nuova profondità emotiva alle immagini.

Dal punto di vista tecnico, in questo periodo si nota una maggiore attenzione alla stampa fotografica come oggetto unico. Michals spesso realizzava tirature limitate, scrivendo a mano su ciascuna stampa, trasformando così ogni fotografia in un pezzo irripetibile, a metà tra opera grafica e immagine fotografica. Questa scelta lo avvicinava alle pratiche delle arti visive contemporanee, distinguendolo ulteriormente dal mondo della fotografia commerciale.

Gli anni Novanta segnarono una fase di riconoscimento internazionale. Michals espose in musei prestigiosi come il Museum of Modern Art di New York, il Carnegie Museum of Art di Pittsburgh e la National Portrait Gallery di Washington. Il suo lavoro entrò nelle collezioni permanenti di istituzioni europee e americane, consolidando la sua posizione di autore storico.

Durante questi anni, affrontò con decisione il tema della morte e della transitorietà. La serie The House I Once Called Home (1994) rappresenta uno dei lavori più intensi del periodo, in cui Michals fotografa la casa della sua infanzia ormai abbandonata, accompagnando le immagini con testi poetici che riflettono sulla memoria e sul tempo. Qui emerge chiaramente la sua capacità di fondere autobiografia, poesia e fotografia in un linguaggio unico.

Negli anni Duemila, pur non rinunciando alla fotografia, Michals ampliò ulteriormente il proprio orizzonte creativo, avvicinandosi al cinema e alla pittura. Realizzò brevi film sperimentali, spesso costruiti come estensioni delle sue sequenze fotografiche, e dipinse ritratti che mantenevano la stessa sensibilità lirica delle sue immagini. Queste esplorazioni dimostrano la sua volontà costante di non limitarsi a un solo mezzo, ma di muoversi liberamente tra le arti.

È importante sottolineare che, durante tutta la sua carriera, Michals rimase fedele a una visione della fotografia come strumento poetico e narrativo. Nonostante i cambiamenti tecnologici, dall’avvento della fotografia digitale alla diffusione delle nuove piattaforme visive, Michals continuò a lavorare con una logica analogica, privilegiando il gesto manuale, la scrittura e la fisicità della stampa. In questo senso, la sua opera si pone come una forma di resistenza rispetto alla smaterializzazione delle immagini nella contemporaneità.

L’evoluzione della sua carriera dimostra come Michals non sia stato soltanto un fotografo, ma un vero e proprio artista interdisciplinare, capace di usare la fotografia come linguaggio centrale senza mai chiudersi in esso. La sua influenza continua a essere riconosciuta non solo nel campo della fotografia d’autore, ma anche nel cinema, nella letteratura visiva e nelle arti performative.

Mi chiamo Marco Americi, ho circa 45 anni e da sempre coltivo una profonda passione per la fotografia, intesa non solo come mezzo espressivo ma anche come testimonianza storica e culturale. Nel corso degli anni ho studiato e collezionato fotocamere, riviste, stampe e documenti, sviluppando un forte interesse per tutto ciò che riguarda l’evoluzione tecnica e stilistica della fotografia. Amo scavare nel passato per riportare alla luce autori, correnti e apparecchiature spesso dimenticate, convinto che ogni dettaglio, anche il più piccolo, contribuisca a comporre il grande mosaico della storia dell’immagine. Su storiadellafotografia.com condivido ricerche, approfondimenti e riflessioni, con l’obiettivo di trasmettere il valore documentale e umano della fotografia a un pubblico curioso e appassionato, come me.