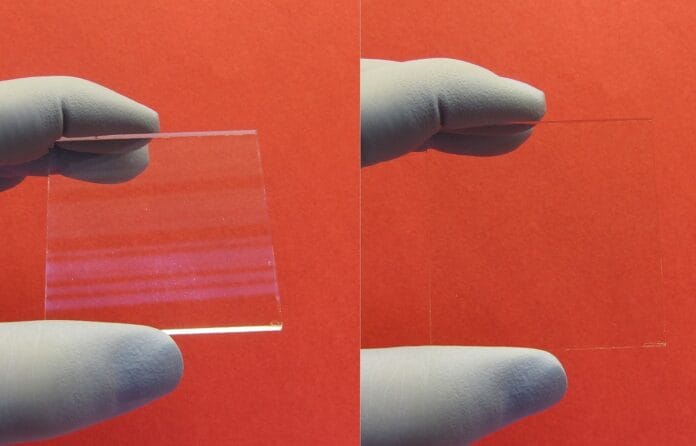

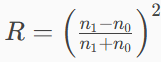

La storia del rivestimento antiriflesso nasce da un problema elementare di ottica fisica: ogni interfaccia aria–vetro riflette parte della luce incidente, riducendo la trasmissione e introducendo riflessioni parassite che degradano contrasto e micro–contrasto nelle immagini. La teoria elementare (incidenza normale) mostra che la frazione riflessa è

per un vetro con indice di rifrazione n≈1,5 a contatto con l’aria (n≈1,0), il valore è vicino al 4% per superficie, ossia quasi 8% per un singolo elemento con due facce. In un obiettivo plurielemento la somma di tali perdite e delle riflessioni interne produce flare e ghosting, fenomeni ben noti già nell’era delle emulsioni su lastra. La letteratura tecnica moderna utilizza questi stessi numeri per progettare e specificare le prestazioni dei trattamenti superficiali, a partire dalla nota soluzione a quarto d’onda (λ/4) che crea interferenza distruttiva tra le onde riflettute alle due interfacce del film sottile.

L’osservazione storicamente fondativa avvenne nel 1886, quando John William Strutt, 3° barone Rayleigh (1842–1919), misurando la luce riflessa da superfici trattate e non trattate, notò che certi vetri “ossidati/tarnished” trasmettevano più luce di superfici perfettamente pulite. La patina superficiale, creando un mezzo intermedio con indice inferiore al vetro, trasformava una singola interfaccia in due interfacce debolmente riflettenti, riducendo la riflessione netta per interferenza. Quella curiosità fotometrica aprì la via all’idea di film sottili con indice opportunamente scelto per attenuare la riflessione.

Per trasformare questa intuizione in tecnologia industriale occorse un salto: la deposizione controllata di film dielettrici su ottiche lucidate. La svolta arrivò nel 1935 con Alexander Smakula (1900–1983) ai laboratori Carl Zeiss di Jena. Smakula brevettò il procedimento di trattamento antiriflesso interferenziale basato sulla deposizione in alto vuoto di materiali trasparenti a basso indice, codificando i parametri di spessore e indice in modo riproducibile e industriale; la tecnologia fu segretata a fini militari durante la guerra e circolò ampiamente solo nel dopoguerra. Il marchio T che Zeiss adottò in quegli anni indicava il trattamento antiriflesso a singolo strato.

Collocare questi passaggi nella geografia industriale dell’epoca è utile anche per comprendere la filiera del vetro ottico: Carl Zeiss fu fondata a Jena nel 1846 ed evolse, insieme al fisico Ernst Abbe e al chimico Otto Schott, in un complesso ecosistema in cui l’innovazione sugli obiettivi si accompagnava alla produzione di vetri speciali. La Schott & Genossen nacque a Jena nel 1884 come laboratorio di tecnologia del vetro, diventando in breve una piattaforma di vetri ottici di nuova formulazione, premessa indispensabile per obiettivi ad alte prestazioni e trattamenti uniformi.

Sul piano strettamente fotografico, le conseguenze furono decisive: con rivestimenti monostrato ben progettati, la riflessione per superficie scendeva dal ~4% a ~1–1,5% intorno alla lunghezza d’onda di progetto (tipicamente 550 nm), migliorando sensibilmente la trasmissione e l’immunità al controluce nei sistemi a pochi elementi. Il materiale principe del primo dopoguerra fu il fluoruro di magnesio (MgF₂), il cui indice n≈1,38 lo rendeva vicino alla condizione ideale di abbinamento tra aria e vetro per film a spessore λ/4\lambda/4λ/4. L’adozione sistematica del MgF₂ nelle linee di produzione tra anni ’40 e ’50 diede al mercato obiettivi più consistenti in resa cromatica e contrasto, ponendo le basi per il futuro multistrato.

Nomi, date e luoghi non sono meri dettagli: Rayleigh nacque il 12 novembre 1842 e morì il 30 giugno 1919, traghettando l’ottica classica verso la modernità; Smakula, nato il 9 settembre 1900, morì il 17 maggio 1983, incarnando il passaggio dal laboratorio alla fabbrica; Carl Zeiss aprì l’officina nel 1846 e Schott nel 1884, definendo una filiera vetro–ottica che ancora oggi struttura l’industria dei trattamenti.

La seconda guerra mondiale accelerò i programmi militari e consolidò il know–how produttivo. Le ottiche “bloomed” – un termine talvolta usato per indicare vetri che mostravano, per ossidazione controllata o naturale, una sottile riduzione delle riflessioni – furono via via soppiantate da processi di deposizione in alto vuoto più ripetibili, fondati su evaporazione termica e controllo dello spessore ottico dei film. Fu in questo contesto che Zeiss codificò la denominazione T per il monostrato; la fase successiva, a cavallo tra anni ’60 e primi ’70, avrebbe introdotto l’idea di multistrato a banda larga, prefigurando il celebre suffisso T*.

L’era del multistrato e l’industria fotografica (1950–1990)

La logica del film a quarto d’onda funziona in modo puntuale: neutralizza la riflessione in una stretta finestra spettrale e per un certo angolo d’incidenza. Per rendere efficace il trattamento su interi intervalli spettrali (ad esempio 420–680 nm) e per angoli più ampi, l’industria passò ai rivestimenti multistrato con sequenze alto–basso indice. Strati alternati di SiO₂ o MgF₂ (indici bassi) e di ossidi ad alto indice come TiO₂, Ta₂O₅, HfO₂, Nb₂O₅ consentono di modellare lo spettro riflesso combinando interferenze costruttive e distruttive a differenti lunghezze d’onda. La progettazione si esprime in termini di spessori ottici multipli di λ/4\lambda/4λ/4 e λ/2\lambda/2λ/2, ottimizzando la curva R(λ,θ) per incidenza quasi normale come per i raggi marginali.

Dal punto di vista tecnologico, gli anni ’60 e ’70 videro il passaggio dall’evaporazione resistiva e a fascio di elettroni a processi assistiti da ioni. L’Ion–Assisted Deposition (IAD/IBAD), combinando flusso di vapore e bombardamento ionico, densifica i film, ne migliora l’adesione, riduce la porosità e stabilizza i parametri ottici nel tempo; parallelamente, l’Ion Beam Sputtering (IBS) – sputtering diretto di materiale bersaglio con ioni energici – produce rivestimenti altamente densi e uniformi, con bassissima assorbanza e deriva minima al variare di umidità e temperatura. Queste tecniche, sebbene più lente e costose rispetto all’evaporazione classica, hanno fissato gli standard odierni per ottiche di precisione e componenti ad alta energia.

Sul fronte delle specifiche e della qualifica, il linguaggio della qualità ottica si consolidò attraverso norme di riferimento. La MIL‑PRF‑13830B definì criteri di accettazione per scratch & dig (graffi e cavità) su lenti e prismi, standardizzando l’ispezione visiva con numeri di grado e diametri massimi ammessi; la serie ISO 9211 sistematizzò terminologia, proprietà ottiche, durabilità ambientale e metodi di prova specifici, fino a parti dedicate ai requisiti minimi per antiriflesso e riflettenti. La MIL‑C‑675C codificò infine i requisiti di resistenza per film di MgF₂ antiriflesso (adesione, umidità, nebbia salina, abrasione), fissando prove che molti fornitori adottano ancora come soglia di robustezza. no la stagione dell’industrializzazione del multicoating. Nel 1971, Asahi Optical – fondata a Tokyo nel novembre 1919 da Kumao Kajiwara – presentò le ottiche Super‑Multi‑Coated (SMC), dichiarando sette strati e un drastico abbattimento della riflessione per interfaccia; l’introduzione del multistrato rese realizzabili grandangolari più spinti e zoom a molti elementi con livelli di contrasto prima impensabili.

Quasi in parallelo, Zeiss rese esplicita l’adozione del multistrato tramite il suffisso T*, evoluzione del monostrato T introdotto negli anni ’30. La documentazione tecnica interna Zeiss ricostruisce il percorso: dal singolo strato ottimizzato a doppio e triplo strato fino al complesso multistrato delle ottiche di alta gamma; il marchio T* comparve sui listini nella prima metà degli anni ’70 e rimase sinonimo di controllo dei riflessi su tutta la gamma.

In Giappone, Nippon Kōgaku (oggi Nikon, fondata il 25 luglio 1917) e altri costruttori incorporarono processi proprietari. Nikkor indicò come NIC l’adozione sistematica del multicoating sui 35 mm a inizio anni ’70, evolvendolo poi in SIC (Super Integrated Coating) su larga parte del catalogo AF. L’azienda formalizza oggi la tassonomia dei suoi coating nell’attuale glossario NIKKOR, che include denominazioni successive come Nano Crystal Coat e ARNEO.

Canon, fondata come Precision Optical nel 1937 ma divenuta col tempo protagonista dell’ottica fotografica e del coating, consolidò gli schemi multistrato sotto il nome Super Spectra Coating (SSC), descrivendo con chiarezza il principio d’interferenza e l’obiettivo di uniformare la risposta cromatica fra modelli diversi. Quella stessa continuità di linguaggio tornerà utile decenni più tardi, con l’introduzione di rivestimenti sub–lunghezza d’onda.

Nel quadro europeo, vale ricordare che Ernst Leitz trasformò nel 1869 l’Optisches Institut di Wetzlar nell’azienda poi nota come Leitz/Leica, la cui tradizione ottica rese inevitabile, a tempo debito, l’integrazione di trattamenti antiriflesso via via più complessi sui suoi obiettivi fotografici e strumenti di osservazione. Le date di fondazione e passaggi societari testimoniano la profondità di questo patrimonio tecnico, molto antecedente all’era del multicoating.

In sintesi narrativa, fra 1950 e 1990 il rivestimento antiriflesso passò da soluzione puntuale per ridurre il 4% all’interfaccia a architettura multistrato progettata su banda larga, sostenuta da processi di deposizione sempre più controllati e da standard condivisi che permisero a fotografi e progettisti di contare su prestazioni ripetibili.

Dalla microstruttura alla nanostruttura: rivestimenti avanzati nell’era digitale (1990–oggi)

Il passaggio dalla pellicola al digitale ha reso più evidente l’interazione fra rivestimenti e sensori: il retro–riflesso dal piano sensibile e dallo stack del filtro IR/low‑pass può alimentare nuovi percorsi di ghosting, specie con sorgenti intense nel campo. Per governare questi fenomeni, oltre a multistrati a bassa riflettanza media si è puntato a ridurre la riflessione vicino a incidenze oblique e a incidenze quasi normali, integrando trattamenti con micro– e nano–strutture.

Un contributo chiave viene dalle strutture sub‑lunghezza d’onda (“moth‑eye”), che realizzano un gradiente di indice dal valore dell’aria a quello del vetro. Canon ha industrializzato questa idea con la Subwavelength Structure Coating (SWC), comparsa nel 2008 sul EF 24 mm f/1.4L II USM, proprio per mitigare i riflessi a grande angolo di incidenza tipici degli ultragrandangolari luminosi. La SWC non è un multistrato classico: è uno strato funzionale in cui la micro–geometria riduce la discontinuità d’indice, sopprimendo in radice la riflessione.

Per la componente quasi normale dell’incidenza, Canon ha introdotto (prima su EF nel 2014) la Air Sphere Coating (ASC), uno strato mesoporoso ricco d’aria che abbassa l’indice effettivo del rivestimento di frontiera; in combinazione con SWC, la ASC estende l’efficacia anti‑riflesso a tutti gli angoli, riducendo flare e ghosting anche con il sole nel fotogramma. L’azienda colloca oggi ASC e SWC dentro una gerarchia coerente insieme ai multistrati Super Spectra, utilizzando di fatto tre strumenti complementari.

Sul fronte Nikon, l’adozione del Nano Crystal Coat ha segnato un punto di svolta nella seconda metà degli anni 2000: il celebre AF‑S 14–24 mm f/2.8G (lanciato nel 2007) introdusse su larga scala un rivestimento a indice ultra‑basso ispirato alla logica “moth‑eye”, offrendo una soppressione delle riflessioni particolarmente efficace per raggi diagonali. Con la transizione all’attacco Z, Nikon ha aggiunto l’ARNEO Coat, ottimizzato per la luce a incidenza quasi normale e pensato per cooperare con Nano Crystal: ARNEO debuttò commercialmente sul NIKKOR Z 24–70 mm f/2.8 S (annunciato nel 2019), estendendo la riduzione di ghost e flare nell’uso reale. La nomenclatura ufficiale dei coating NIKKOR descrive precisamente il ruolo dei due trattamenti all’interno della catena, collocandoli accanto a SIC e ad altri strati funzionali come i fluorine coat di protezione.

La modellazione e l’analisi dei percorsi di riflessione negli obiettivi moderni si sono affinate fino a mappare i contributi non focalizzati e le immagini fantasma di ordine superiore, permettendo ai progettisti di “spegnere” i ghost critici con combinazioni di geometrie e stack di coating. Documenti tecnici come quello di ZEISS mostrano come la curva di Point Spread Function si “puliscа” quando la riflessione è soppressa in modo spettralmente ampio, e come i ghost a percorsi doppi e quadrupli possano essere previsti, ridotti e, ove utile, indirizzati lontano dalla zona di interesse dell’immagine.

Sul piano dei processi, la transizione dagli evaporati “soft” a film densi e stabili è passata per l’IAD/IBAD e, per le esigenze più spinte (filtri angolari stretti, laser, imaging scientifico), per l’IBS. Questi processi consentono accuratezze nanometriche sugli spessori, uniformità su aperture grandi e indici effettivi molto vicini a quelli teorici dei materiali, minimizzando assorbimento e drift nel tempo. Per l’utente fotografico, ciò si traduce in una maggiore costanza di resa tra esemplari e in un’elevata resistenza a umidità, sudore e pulizie ripetute, con strati superficiali oleo– e idro‑repellenti che proteggono il multistrato sottostante.

La compliance con le norme si è aggiornata: la serie ISO 9211 è stata recentemente rivista (2024) per ribadire vocabolario, categorie d’uso e prove di durabilità, in sinergia con i metodi di ISO 9022 e le parti dedicate ai requisiti minimi per tipologia di coating. Nella pratica, i costruttori continuano a usare anche il linguaggio MIL‑PRF‑13830B per la qualità superficiale (scratches e digs) e MIL‑C‑675C per la robustezza del monostrato, mentre per i multistrati moderni si fa spesso riferimento a criteri derivati dalla MIL‑C‑48497. La coesistenza di questi standard consente di descrivere in modo univoco sia la funzionalità ottica sia la resistenza ambientale del trattamento.

In questa “età dei sensori”, il rivestimento antiriflesso è diventato un elemento architetturale dell’obiettivo tanto quanto i vetri a bassa dispersione o le lenti asferiche. L’accoppiamento angolare tra trattamento e schema ottico, l’ingegnerizzazione del comportamento a incidenze estreme e la mappatura degli spettri secondari riflessi su filtri e sensori definiscono la resa in condizioni reali, dal controluce duro dell’architettura alla notturna urbana costellata di sorgenti puntiformi. La narrazione industriale – dai T* di ZEISS, ai SMC/HD/Aero Bright di Pentax/Asahi, ai Nano Crystal/ARNEO di Nikkor, alle SWC/ASC di Canon – racconta di come l’antiriflesso sia passato da film singolo a ecosistema di coating cooperanti, dove indice, spessore, porosità e microstruttura si combinano per disinnescare i percorsi ottici indesiderati senza penalizzare la trasmissione o la fedeltà cromatica.

A completare il quadro, le date fondative dei protagonisti ricordano la profondità storica del settore: Nippon Kōgaku nacque nel 1917 e divenne Nikon; Asahi Optical nel 1919 e oggi vive nel marchio Pentax sotto Ricoh; Carl Zeiss nel 1846; Schott nel 1884; Leitz nel 1869. L’evoluzione dei rivestimenti antiriflesso ha camminato, di fatto, insieme a quella di queste imprese e delle loro scuole di progettazione.

Riferimenti

- Rayleigh, J. W. Strutt, On the intensity of light reflected from certain surfaces at nearly perpendicular incidence (1886), Proceedings of the Royal Society. PDF: royalsocietypublishing.org.

- Royal Society, scheda archivio: makingscience.royalsociety.org.

- Edmund Optics, Anti-Reflection (AR) Coatings: edmundoptics.com.

- HyperPhysics, Anti-Reflection Coatings: hyperphysics.phy-astr.gsu.edu.

- ZEISS, Blahnik & Voelker, About the reduction of reflections for camera lenses – How T*-coating made glass invisible (white paper): lenspire.zeiss.com. [lenspire.zeiss.com]

- Alexander Smakula (biografia/patenti): Wikipedia.

- ZEISS – Milestones (1935: invenzione del T‑coating): zeiss.com.

- Schott – Storia aziendale (fondazione 1884): schott.com.

- ZEISS – Storia dei siti (fondazione 1846): zeiss.com.

- Asahi Optical / Pentax – fondazione 1919; SMC 1971: Wikipedia, AOHC – Flare control in multi‑coated lenses of the Seventies.

- Nikon – storia corporate; glossario coating (SIC, ARNEO, Nano Crystal): nikon.com, imaging.nikon.com.

- Nikon 14–24 mm f/2.8G (2007) con Nano Crystal: nikonusa.com, photographylife.com.

- NIKKOR Z 24–70 mm f/2.8 S (2019) con ARNEO: Photography Life – Announcement, The Phoblographer. [photographylife.com]

- Canon – Lens Coatings (SSC) e tecnologie: global.canon/en/technology.

- Canon SWC (2008) – introduzione: eos-magazine.com.

- Canon ASC (2014) – schede tecniche: canon.com.hk/cpx, asia.canon.

- IBAD/IAD e IBS: SVC Review svc.org, United Lens unitedlens.com, Notch Optics notchoptics.com.

- Standard: MIL‑PRF‑13830B (specifica superficie) studylib.net; ISO 9211‑1 (Vocabolario, 2024) iso.org; ISO 9211‑3 (Durabilità, 2024) iso.org; MIL‑C‑675C (AR MgF₂) everyspec.com.

- Leitz/Leica – fondazione 1869: Wikipedia – Leica Camera, Science Museum Group – E Leitz

Mi chiamo Marco Adelanti, ho 35 anni e vivo la mia vita tra due grandi passioni: la fotografia e la motocicletta. Viaggiare su due ruote mi ha insegnato a guardare il mondo con occhi più attenti, pronti a cogliere l’attimo, la luce giusta, il dettaglio che racconta una storia. Ho iniziato a fotografare per documentare i miei itinerari, ma col tempo è diventata una vera vocazione, che mi ha portato ad approfondire la storia della fotografia e a studiarne i protagonisti, gli stili e le trasformazioni tecniche. Su storiadellafotografia.com porto una prospettiva dinamica, visiva e concreta: mi piace raccontare l’evoluzione della fotografia come se fosse un viaggio, fatto di tappe, incontri e visioni. Scrivo per chi ama l’immagine come mezzo di scoperta e libertà, proprio come un lungo viaggio su strada.