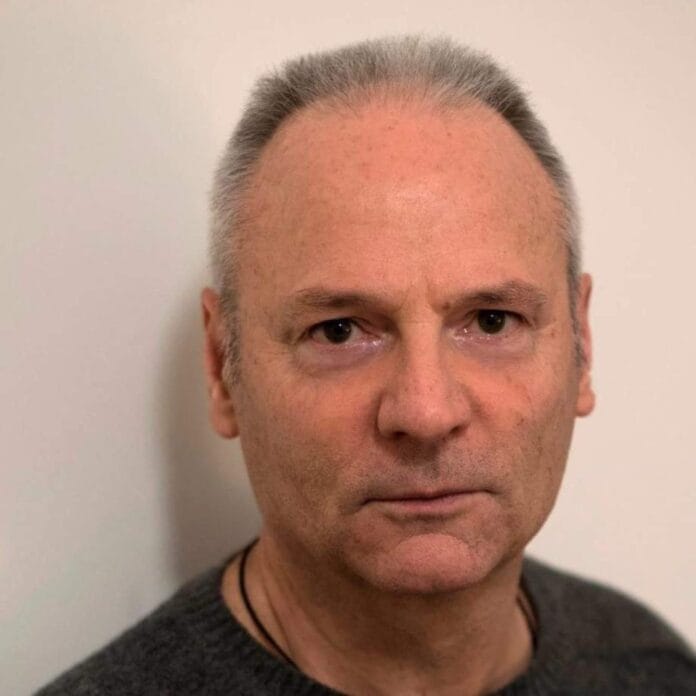

Pier Maurizio Greco (Modena, 12 dicembre 1961), vive e lavora a Roma, dove ha costruito un percorso duplice tra storia dell’arte contemporanea e pratica fotografica. Laureato in Storia dell’Arte Contemporanea presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, discute una tesi su Mario Schifano, esito di incontri diretti con l’artista nel suo studio romano; un elemento che lo colloca fin dall’inizio nella compagine degli autori‑ricercatori capaci di muoversi con naturalezza tra archivio, atelier e cantiere dell’immagine. A fine anni Ottanta inizia a usare la fotografia come strumento di indagine: l’attenzione alle textures materiche e ai dettagli di oggetti casuali diventa il suo laboratorio estetico primario. Consegue poi l’abilitazione all’insegnamento (classe 61/A, Storia dell’Arte, concorso 1999/2000) e, tra il 2009 e il 2011, completa un percorso di giornalismo che culmina con l’iscrizione come Pubblicista all’Ordine dei Giornalisti del Lazio; parallelamente, prosegue un’attività espositiva costante e una produzione testuale (testi critici, presentazioni, articoli), segno di una figura capace di interfacciare pratica, scrittura e curatela.

Sul piano delle coordinate tecniche, la biografia evidenzia una pratica che, a partire dal 1986/87, intreccia ripresa analogica e, successivamente, digitale, con un percorso migrante tra marche e formati che lo porta dalla Pentax K1000 e ME Super alla coppia Nikon FE2/FM2 New, fino al passaggio alle mirrorless (fra cui Olympus OM‑D E‑M5 e Lumix GX1) per ragioni di mobilità, peso e rapidità operativa. Questo asse di attrezzature — dichiarato in più interviste — è intimamente connesso a un metodo: predilezione per tempi rapidi e contrasti elevati quando si tratta di catturare superfici e micro‑frammenti, e una post‑produzione contenuta che non sostituisce la composizione, ma ne afferma la struttura.

Fin dagli esordi, Greco muove il proprio baricentro tra fotografia e pittura. Dal 1993 intraprende un’indagine sulla pittura acrilica, frequentando corsi di disegno, figura dal vero e nudo e portando nella tela la stessa ossessione per il dettaglio che aveva coltivato in camera oscura. Le prime opere su tela si collocano in un informale tonale e segnico con suggestioni etniche e rimandi simbolici, per poi procedere verso una sintesi che trasforma la superficie in soglia tra realtà oggettiva e astrazione. Questa dialettica — sottrazione contro accumulo, traccia contro pieno — è la chiave con cui l’autore attraversa il proprio tempo, raccordando storia della fotografia e fotografia contemporanea in un’unica grammatica visiva.

Il suo nome compare con regolarità in rassegne e programmi espositivi tra Roma (circuito RAW – Rome Art Week, MACRO Asilo), la costa adriatica e piazze europee, con presenze in collettive e progetti speciali (tra cui The Artbox.Project a Basilea) che consolidano la sua visibilità come autore intermediale: fotografo, pittore, storico dell’arte e pubblicista. Le schede istituzionali e di circuito confermano un percorso in cui l’autorialità convive con una costante attività di divulgazione.

Nella tradizione italiana del secondo Novecento e dei primi due decenni del Duemila, la sua posizione è riconoscibile nella scia di quegli autori che hanno ibridato discipline puntando su un metodo transmediale: la fotografia alimenta la pittura e viceversa; il ritratto fotografico informa la costruzione del piano pittorico, mentre il paesaggio astratto viene riportato alla cronaca della superficie tramite obiettivi che cercano segni, abrasioni, nervature. L’engagement con la storia della fotografia non è mai didascalico: le scelte di inquadratura e luminanza sono intese come pratica storiografica in atto, dove le textures dell’oggetto quotidiano diventano fonti, documenti e reperti. Storia della fotografia, fotografia contemporanea, ritratto fotografico, tecnica fotografica, paesaggio astratto: sono queste le keyword SEO che meglio rendono la postura di Greco — e che viaggiano coerentemente lungo tutta la sua opera — al pari delle long tail fotografia delle textures materiche e pittura acrilica e fotografia ibrida, entrambe centrali nella sua poetica.

Formazione, prime ricerche e messa a punto del metodo

L’inizio della traiettoria di Greco è segnato dal rapporto ravvicinato con la materia. La sua dichiarazione di intenti, filtrata attraverso interviste e profili professionali, indica una predilezione per materiali non nobili: intonaci, metalli ossidati, superfici consunte dall’uso. La fotografia diventa presto uno strumento per sezionare — parola ricorrente nei suoi racconti di pratica — e montare un vocabolario di dettagli: macchie, graffi, ritiri di vernice, screpolature, abrasioni. A livello tecnico, ciò richiede ottiche versatili nelle focali corte e standard, una misurazione esposimetrica che favorisca tempi rapidi (1/250–1/1000) e un diaframma medio (f/4–f/8) capace di preservare nitidezza sul piano superficiale senza rinunciare a una profondità sufficiente a lasciare “respirare” il contorno. L’assetto di attrezzature dichiarato — Pentax K1000/ME Super in analogico, Nikon FE2/FM2 e, nell’era digitale, OM‑D E‑M5/Lumix GX1 — risponde a una necessità: leggerezza, rapidità di reazione, riduzione del peso, ma nessuna rinuncia alla qualità del file. Mirrorless e ottiche compatte gli permettono di “muoversi veloce” per lasciare che sia la superficie a chiamare lo scatto.

Nella prima fase, l’autore si muove entro una triade operativa: osservazione → sezionamento → astrazione. Osservazione, perché l’oggetto non è mai mero pretesto, ma luogo in cui si sedimentano uso, tempo, clima; sezionamento, perché la riduzione del campo (close‑up, piani ravvicinati, tagli radenti) consente di separare porzioni significanti e costruire ritmo; astrazione, perché il dettaglio sottratto al contesto cessa di essere indice e diventa segno, spostando lo statuto dell’immagine dal documento al campo semantico. È qui che la storia dell’arte entra non come semplice repertorio, ma come grammatica: la pratica fotografica si lascia attraversare da categorie come gesto, segno, stratificazione, palinsesto, tipiche dell’informale e dell’astrazione lirica, e le reinterpreta con una tecnica fotografica disciplinata.

Tra fine anni Novanta e primi Duemila, l’ingresso sistematico nella pittura acrilica prende la forma di un riaccordo: la tela assorbe i criteri di composizione elaborati in fotografia, mentre le campiture e le sottrazioni riportano nel dispositivo fotografico l’idea di levare e cancellare. Il colore — spesso steso e poi abraso — si organizza per piani successivi, secondo una tecnica che potremmo descrivere come stratigrafia visiva: layer sottili, trasparenze, sovrapposizioni in sottrazione. Gli studi e i testi critici raccolti nelle schede di Rome Art Week registrano con chiarezza questa prassi: il colore si distende e procede, quasi graffiato, cancellato, abraso; una formulazione che, pur riferita alla pittura, è perfettamente applicabile al workflow fotografico nel suo segmento di post‑produzione leggera (micro‑regolazioni di curve e contrasto locale per dare respiro ai neri, tenendo stretti i bianchi).

Sotto il profilo delle fonti e dell’ambiente, le residenze e i progetti in circuito romano — RAW – Rome Art Week, MACRO Asilo — funzionano come palestre di verifica della sua metodologia: apertura dello studio, dialogo con il pubblico, display delle fasi di lavoro, dal contatto fino alla stampa e alla presentazione installativa. La trama di collettive e selezioni tra 2017 e 2019 (tra cui The Artbox.Project Basel 1.0, selezioni Biennale Internazionale dell’Etruria, rassegne a Vieste) conferma l’interesse di piattaforme diverse per una ricerca che tiene insieme immagine e piano di lavoro.

Una notazione specifica riguarda il ritratto fotografico, capitolo che i portfolio online e gli archivi di opere indicano come pratica parallela alla ricerca per textures. Qui l’autore sembra spostare il proprio protocollo di sezionamento dall’oggetto alla persona: angolazioni multiple, variazioni di distanza e una profondità di campo appena sufficiente a isolare occhi, mani, linee del volto, lasciando che lo sfondo rientri come piano morbido e non come contesto. Il risultato è un ritratto che non cerca l’effetto “studio”, ma un’intimità di luce che si colloca tra reportage e studio leggero, coerente con l’intero impianto della sua poetica.

Infine, il rapporto con la scrittura: la dimensione da Pubblicista — registrata a partire da gennaio 2011 — e la pratica di testi di sala e presentazioni per mostre e collettive, collocano Greco nella costellazione di autori che curano il proprio discorso critico. Questo doppio registro (operativo e discorsivo) costituisce un vantaggio competitivo in ambito storia della fotografia: da un lato, l’aderenza al dato tecnico; dall’altro, la capacità di situare l’immagine entro tradizioni, correnti e lessici che ne legittimano la funzione storico‑documentale.

Gli strumenti

Il nucleo del metodo Greco è una ingegneria della superficie. La scelta degli strumenti non è mai neutrale: l’autore seleziona corpi macchina compatti e ottiche con resa micro‑contrastata, privilegiando combinazioni che facilitino tempi rapidi e stabilità a mano libera. L’esperienza analogica con FE2/FM2 New — corpi affidabili, otturatore meccanico, sync sicuro — si traduce nel digitale in una preferenza per corpi IBIS (stabilizzazione sul sensore, come nella OM‑D E‑M5) che permettano panning lenti e scatti radenti a ISO contenuti, senza sacrificare nitidezza. Sul fronte delle ottiche, gli indizi raccolti in interviste e portfolio suggeriscono un uso ricorrente di focali standard (35/50mm equivalenti) per i ritratti e di semi‑grandangoli per i frammenti materici. La messa a fuoco si muove spesso in manuale quando il soggetto è bidimensionale (pareti, lamiere, intonaci), per evitare focus hunting e ancorare la nitidezza alle micro‑asperità.

Lo schema luce tipico è naturale o di ambientazione, raramente invadente. Laddove compaia artificiale, è riconducibile a luci continue a bassa potenza, con diffusione ampia per non alterare la grana della superficie. Il bianco e nero — che affiora in alcuni ritratti e studi di dettaglio — viene trattato secondo un profilo tonale che conserva pietra, vernice, ruggine e polvere come valori più che come rumore. In post‑produzione, l’autore dichiara interventi minimi: regolazioni di curva, micro‑contrasto (talvolta con maschere di contrasto leggere), pulizia dei neri e compensazione delle alte luci per evitare saturazioni che appiattiscano la lettura dei toni. L’obiettivo è mantenere leggibile la pelle delle cose, conservando in immagine la storia materiale.

Nell’orizzonte della fotografia contemporanea europea, il suo contributo più specifico è l’aver riportato al centro la superficie come documento. Da storico dell’arte, Greco assume la superficie come fonte primaria: non solo come oggetto estetico, ma come testo. Questo approccio si traduce in serie fotografiche organizzate per campi ravvicinati che fanno emergere un lessico universale di fratture, ripetizioni, segnature. Le serie diventano atlanti: non inventari didascalici, ma mappe per navigare dentro la materia. Dal punto di vista dei metadati tecnici, ciò significa sequenze a fotogrammi coesi per temperatura colore, contrasto e proporzioni (spesso 2:3 o 3:4), con file preparati per stampa su carta fine art a cotone, inchiostri pigmentati, dpi tra 240 e 300 per medie e grandi dimensioni. Questa standardizzazione consapevole consente coerenza percettiva in mostra e facilita la gestione del montaggio. (Le conferme vengono da schede espositive e presentazioni di studio in occasione delle Open Studio RAW e dell’Atelier al MACRO.)

La pittura acrilica costituisce il secondo braccio del suo dispositivo tecnico. L’acrilico — medium rapido, asciugatura veloce, possibilità di layering — è per Greco una fotografia a lenta esposizione. La stratigrafia è il corrispettivo pittorico del bracketing: si accumulano strati per poi togliere, raschiare, livellare. La gestione del bordo (i margini “vivi” delle campiture) funziona come frame interno: delimita ma non chiude, lasciando aperture che l’occhio completa. La palette predilige neutri e terre — con accenti di blues e gialli aspri — disposti come campi atmosferici. Ne risulta un paesaggio astratto non descrittivo, ma fisico, che torna in fotografia come criterio di lettura: guardare un muro come si guarda un orizzonte. I testi di presentazione (RAW e directory correlate) parlano di via di levare, memoria, margine: categorie che riportano al centro la nozione di soglia — tra astrazione e visibile, tra presenza e assenza — e danno sostanza alle due keyword long tail di maggiore aderenza: fotografia delle textures materiche e pittura acrilica e fotografia ibrida.

Sul piano espositivo, le formule di display privilegiano griglie regolari per le serie fotografiche (in file orizzontali o matrici 2×n), con spaziatura ottica studiata per mantenere continuità ritmica tra scatto e scatto; i lavori su tela, invece, tendono a respirare singolarmente o in dittici e trittici. Le schede delle collettive (TRAleVOLTE, RAW, selezioni Biennale dell’Etruria, MU.SA Vieste) restituiscono la coerenza del racconto di mostra, dove la narrazione per strati diventa percorso: dal frammento alla soglia, dall’oggetto al paesaggio mentale.

Infine, un cenno all’economia dell’autorialità. La presenza su piattaforme come Saatchi Art, ArtMajeur e directory professionali segnala un posizionamento nella sfera indipendente con sbocchi internazionali (Basilea, Lubiana, Berlino, Cina secondo alcune note bio‑critiche), che si giova di un profilo modulare: produzione, testi, comunicazione d’artista. È un modello sostenibile per autori a cavallo tra fotografia e arte visiva, dove la storia della fotografia non è un repertorio statico, ma lessico operativo.

Le Opere principali

Nota metodologica. La produzione di Pier Maurizio Greco attraversa media e periodi. La seguente selezione mette in evidenza nuclei iconografici e serie rappresentative del suo linguaggio, con particolare attenzione agli aspetti tecnici (formati, scelte di esposizione e post‑produzione, materiali di stampa) e alle ricorrenze tematiche coerenti con la sua figura di autore ibrido (fotografia/pittura).

- Serie “Textures” (1987–oggi, fotografia): nascita del metodo per sezionamento; ripresa con focali corte e standard, tempi rapidi (1/250–1/1000), diaframmi medi (f/4–f/8); post‑produzione contenuta con curve e micro‑contrasto; stampa fine art su carte cotone 100% a pigmenti; sequenziamento in griglie per affinità materico‑cromatiche. Keyword: fotografia delle textures materiche.

- Ritratti “Ritratto10x” (2000–oggi, fotografia): cicli di ritratto fotografico con angolazioni multiple; distanza di lavoro corta, sfondi morbidi; profondità di campo ridotta (f/2–f/3.5) o media (f/4–f/5.6) a seconda del contesto; luci ambiente con riempimento leggero; editing per coerenza tonale e continuità fra frame contigui.

- “Acrilici 1994/2000” (pittura): ciclo d’esordio in acrilico; informale tonale e segnico con suggestioni etniche e rimandi simbolici; applicazione di layer successivi e sottrazioni (raschiate, abrasioni) che prefigurano la successiva idea di soglia; supporti tela con fondi neutri e terre in dialogo con accenti freddi.

- “Soglie” (2010–oggi, fotografia/pittura ibrida): lavori che interscambiano criteri compositivi fra i due media; orizzonti astratti, campiture atmosferiche e bordi vivi; in fotografia, impiego di bilanciamento del bianco manuale per controllare dominanti; in pittura, stesure e abrasioni fino alla rivelazione della traccia; presentazione in dittici e trittici come unità di senso.

- “Piccoli paesaggi sognanti” (2016, pittura): personale con esiti pittorici asciutti e stratificati; la cresta dell’orizzonte come linea di frizione tra astrazione e visibile; palette neutra con accenti caldi/freddi; superfici levigate e graffiate per riduzione.

- “Come Isole” (2018, mostra a TRAleVOLTE, Roma): dialogo con Mauro Magni; messa in scena del paesaggio astratto come frammento e relitto; stampa e pittura in montaggi che favoriscono la lettura per soglie; il titolo dichiara il regime di isolamento del dettaglio, già tipico della prassi fotografica.

- “Atelier #3 – MACRO Asilo” (2019): sessione di lavoro aperta al pubblico; esposizione del processo come parte dell’opera; confronto con architetture del museo e display modulare; verifica della tenuta tonale e cromatica dei cicli recenti; documentazione a cura del circuito romano.

- Open Studio RAW (2022–2024): riapertura del processo alla città; revisioni di serie e nuove stratigrafie; consolidamento della grammatica della superficie; test di stampa su formati medi/grandi; pubblico coinvolto nel montaggio e nella costruzione della sequenza.

- “La cresta” (2023–2025, pittura): ciclo di paesaggi mentali e visivi “costruiti per sottrazione”; raschiare il tempo come gesto; orizzonti attraversati da acqua, luce, tracce architettoniche; strati come memoria sedata o riemersa; soglia tra astrazione e visibile come punto di massima tensione.

Fonti

- Profilo biografico e opere su ArtMajeur

- Scheda Rome Art Week – dati biografici ed esposizioni

- Scheda Rome Art Week – struttura e programma RAW

- Biografia ed esposizioni (PDF) – Adiarte

- Intervista tecnica – Fotografare in Digitale

- Scheda artista – Arteaporte

- Scheda artista – Rome Art Directory

- Mostra “Come Isole” – Itinerarinellarte

- Pagina artista – Saatchi Art

- Scheda critica – Davide Cocozza Arte

- Pier Maurizio Greco – Instagram

Mi chiamo Marco Americi, ho circa 45 anni e da sempre coltivo una profonda passione per la fotografia, intesa non solo come mezzo espressivo ma anche come testimonianza storica e culturale. Nel corso degli anni ho studiato e collezionato fotocamere, riviste, stampe e documenti, sviluppando un forte interesse per tutto ciò che riguarda l’evoluzione tecnica e stilistica della fotografia. Amo scavare nel passato per riportare alla luce autori, correnti e apparecchiature spesso dimenticate, convinto che ogni dettaglio, anche il più piccolo, contribuisca a comporre il grande mosaico della storia dell’immagine. Su storiadellafotografia.com condivido ricerche, approfondimenti e riflessioni, con l’obiettivo di trasmettere il valore documentale e umano della fotografia a un pubblico curioso e appassionato, come me.