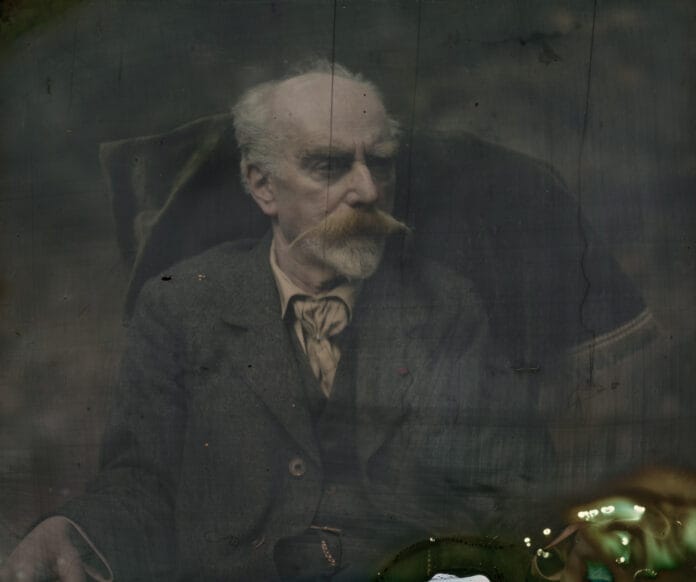

Quando Gabriel Lippmann presentò per la prima volta, il 2 febbraio 1891, all’Académie des Sciences di Parigi, la sua “méthode de photographie des couleurs” basata sul fenomeno dell’interferenza, la fotografia a colori si trovava in una fase iniziale densa di promesse ma priva di una soluzione matura. Il suo annuncio costituì l’atto di nascita del Processo Lippmann e inaugurò un periodo, che si può delimitare tra 1891 e circa 1910, durante il quale la comunità scientifica e una stretta cerchia di praticanti cercarono di farne uno strumento operativo, almeno per usi sperimentali, scientifici e dimostrativi. Lippmann, nato il 16 agosto 1845 a Bonnevoie (Lussemburgo) e scomparso il 13 luglio 1921 in mare, di ritorno da una missione in Canada, ricevette il Premio Nobel per la Fisica nel 1908 proprio per questa invenzione, celebrata come il primo procedimento capace di riprodurre i colori reali senza pigmenti attraverso una registrazione fisica della struttura spettrale della luce.

Per comprendere perché il processo Lippmann si collochi al centro della storia della fotografia, occorre riportarsi al contesto ottocentesco: i metodi additivi basati su filtri rossi, verdi e blu (teorizzati da Maxwell e dimostrati nel 1861 in forma ancora imperfetta) esigevano tre riprese separate in tempi successivi oppure soluzioni ottiche complesse per catturare simultaneamente i tre canali; i metodi sottrattivi a pigmenti erano ancora lontani da una buona resa cromatica e soprattutto da una stabilità e praticità. La proposta di Lippmann apparve quindi come una terza via: non filtrare selettivamente la luce per bande, ma lasciare che la luce stessa scriva in profondità nella gelatina ai sali d’argento un rilievo interferenziale proporzionato alla lunghezza d’onda, trasformando l’emulsione in una struttura riflettente capace di ricostruire i colori quando illuminata in riflessione. La promessa era duplice: resa spettralmente precisa (tanto da restituire linee spettrali come colori puri) e stabilità intrinseca della codifica cromatica, non affidata a coloranti, ma alla micro-strutturazione del mezzo fotografico.

L’elemento più insidioso non risiedeva nelle fondamenta fisiche — solide, eleganti, discendenti in linea retta dall’interferenza e dalle onde stazionarie — bensì nella trasposizione industriale e pratica. La fotografia al collodio e poi alla gelatina ai sali d’argento aveva raggiunto livelli elevati di sensibilità e maneggevolezza, ma l’idea di creare all’interno dello strato sensibile una griglia tridimensionale di piani di diffrangenti spaziati a frazioni di micrometro chiedeva alle emulsioni requisiti fin lì insoliti: grana ultrafine, assorbimento e diffusione controllati, spessori utili e uniformi, panchromaticità sufficiente a coprire il visibile, nonché stabilità dimensionale della gelatina dopo sviluppo. La novità tecnologica fu dunque, oltre che un risultato di fisica ottica, una sfida di ingegneria dei materiali fotografici.

Secondo la cronologia più accreditata, il periodo di incubazione del metodo, fra 1891 e la metà degli anni 1890, fu dedicato da Lippmann e da un circolo di sperimentatori a dimostrazioni via via più convincenti: dapprima spettri e oggetti dai colori saturi, poi nature morte e scene in condizioni luminose severe. La pubblicazione di rapporti tecnici e la circolazione di lastre prodotte ad hoc permisero la diffusione del metodo presso laboratori universitari e società fotografiche. Tra 1906 e 1908, con la pubblicazione di resoconti sistematici e l’attribuzione del Nobel, la tecnica raggiunse il suo apice di visibilità. Tuttavia, già dal 1907 la Autochrome dei fratelli Lumière propose al mercato un metodo additivo a mosaico che, pur con limiti di grana e luminosità, garantiva praticità, ripetibilità e facilità d’uso in mano a fotografi non specialisti. Tra 1909 e 1910 la traiettoria d’uso del Lippmann si piegò rapidamente, sino a confinarsi a rari cultori e a impieghi dimostrativi.

I fattori che determinarono questa parabola meritano un’analisi integrata di scienza e tecnica. Sul versante fisico, la registrazione interferenziale è concettualmente impeccabile: la luce incidente, riflessa da un retro-specchio di mercurio posto a contatto con la faccia posteriore della lastra, genera nel volume sensibile un pattern di intensità stazionario i cui massimi e minimi sono modulati dalla lunghezza d’onda. Sul versante tecnologico, però, la concretizzazione di questa idea richiede una risoluzione spaziale e una finezza di grana che, nella prassi, si traducevano in tempi di posa lunghi, stringenti condizioni di allineamento, trattamenti chimici molto delicati e un vincolo di visione in riflessione che escludeva l’ingrandimento e la stampa su carta per contatto in modalità cromatica.

Allo stesso tempo, la collocazione geografica e sociale di Lippmann — fisico francese, formatosi a Parigi e con solide connessioni accademiche — spiegano la forte risonanza del metodo nel mondo scientifico europeo, innestata sul prestigio della fisica ottocentesca francese. La sintesi tra prestigio accademico e audacia sperimentale fu decisiva per mettere al centro del dibattito la questione della “vera” fotografia a colori: senza filtri, senza pigmenti, senza retini, ma con la luce che scrive se stessa. La fotografia, per una volta, non imitava i colori; li ricostruiva con i medesimi meccanismi ottici che li determinano in natura, tramite riflessione selettiva da strutture periodiche alla scala delle centinaia di nanometri.

Sul piano delle “date di nascita” e “chiusura” richieste a un genere o processo, si può fissare la nascita del Processo Lippmann al 1891, anno della comunicazione ufficiale e delle prime dimostrazioni pubbliche, mentre il tramonto pratico si colloca attorno al 1910, quando la fotografia a colori di uso generale abbracciò soluzioni più maneggevoli come Autochrome e, più avanti, processi sottrattivi a tre colori e pellicole cromogene. Da quell’anno in poi, il metodo rimase vivo nelle discussioni teoriche e come curiosità di laboratorio, offrendo una chiave di lettura cruciale per capire la relazione tra materia, luce e immagine.

Infine, un dettaglio biografico essenziale, richiesto dalle “informazioni di base”: Gabriel Lippmann, scienziato franco-lussemburghese, nacque nel 1845 e morì nel 1921; la sua opera si estese ben oltre la fotografia (elettrometria capillare, fisica dei fenomeni elettrici), ma il suo nome rimane indissolubilmente legato al processo che porta la sua firma. La finestra storica 1891–1910 racchiude il momento in cui la teoria si fece immagine, e l’immagine colorata si fece prova sperimentale della realtà spettrale della luce.

Fondamenti fisici: interferenza, onde stazionarie e riflessione di Bragg in gelatina alogenuro d’argento

Il principio fisico del Processo Lippmann è un’applicazione diretta dell’interferenza luminosa e, più precisamente, della formazione di onde stazionarie in uno strato fotosensibile quando il fronte d’onda incidente viene riflesso da un retro-specchio posto immediatamente dietro l’emulsione. Immaginiamo una lastra di vetro ricoperta da gelatina ai sali d’argento (tipicamente alogenuro d’argento, come bromuro o clorobromuro d’argento), accoppiata a una vaschetta di mercurio che funziona come specchio quasi perfetto. La luce proveniente dal soggetto entra nella lastra, attraversa la gelatina e raggiunge la superficie di contatto con il mercurio, dove viene riflessa. L’onda riflessa torna indietro e interferisce con l’onda incidente, generando un pattern stazionario di massimi e minimi d’intensità all’interno dello spessore della gelatina.

Questo pattern non è casuale, ma proporzionato alla lunghezza d’onda. La distanza tra piani di massima intensità (o di minimo) lungo la direzione della propagazione, d, risulta pari a λ/(2n), dove λ è la lunghezza d’onda nel vuoto e n è l’indice di rifrazione della gelatina (tipicamente n ≈ 1,5). Ciò significa che, per verde a 550 nm, la spaziatura dei piani interferenziali dentro l’emulsione è circa 183 nm. Lo strato fotosensibile agisce come una memoria volumetrica: nei piani dove l’intensità è maggiore si forma un latente più forte, che durante lo sviluppo darà luogo a lamelle di argento metallico più ricche, separate da interstizi meno sviluppati. Ne risulta una struttura periodica tridimensionale di piani riflettenti, una sorta di grating di Bragg registrato in volume.

La ricostruzione cromatica al momento dell’osservazione in riflessione deriva dalla condizione di Bragg: per una data lunghezza d’onda λ e per una direzione di osservazione caratterizzata da un angolo θ rispetto alla normale al piano dei grating, la riflessione è intensa quando 2 n d cos θ = m λ, con m intero (ordini di Bragg). Nello scenario tipico di osservazione quasi normale (piccoli θ) la condizione si semplifica a 2 n d ≈ m λ, così che lo spaziamento scritto durante la presa “seleziona” in riflessione proprio la stessa lunghezza d’onda che lo ha generato. In termini intuitivi: il sistema assorbe un colore e si auto-struttura per rispecchiarlo con massimo rendimento quando viene illuminato successivamente in riflessione da luce bianca.

Una questione classica riguarda la coerenza della luce. A differenza delle dimostrazioni interferometriche da banco, la sorgente nella fotografia di scena è spesso luce naturale o comunque spettralmente larga e con coerenza temporale relativamente breve. Nel processo Lippmann questo non costituisce un impedimento fondamentale, perché la riflessione avviene in immediata vicinanza del piano di mercurio e il pattern di onde stazionarie si forma localmente per ciascuna componente spettrale della luce. Le diverse lunghezze d’onda scrivono indipendentemente i propri pacchetti interferenziali, che vengono poi sviluppati in strati riflettenti. È proprio questa indipendenza delle componenti che permette di registrare, nello stesso scatto, l’intero spettro visibile come stratificazione di piani con passo variabile lungo la profondità, con intensità modulate dalla spettralità delle radiazioni riflette dal soggetto.

La risoluzione richiesta a un’emulsione Lippmann è estremamente alta. Per registrare una spaziatura di circa 200 nm, i grani dell’emulsione devono essere molto più piccoli di tale scala per evitare granulosità e diffusione che laverebbero via il contrasto del pattern. Da qui l’esigenza di emulsioni a grana ultrafine, con alogenuri d’argento dispersi finemente nella gelatina, con controllo del rapporto bromuro/cloruro, della concentrazione, dello spessore totale (generalmente dell’ordine di 10–20 μm o anche più, per consentire la co-registrazione di molte periodicità lungo lo spessore) e dell’assorbimento. L’assorbimento non deve essere né troppo alto (altrimenti la luce non penetra a sufficienza per scrivere “in profondità”), né troppo basso (altrimenti il contrasto del pattern si riduce). Allo stesso modo, la diffusione interna deve essere minimizzata perché qualsiasi scattering distrugge la frangia interferenziale.

Di rilievo è l’aspetto della panchromaticità. Affinché il metodo riproduca fedelmente il rosso, il verde e il blu, la lastra deve essere sensibile su tutto il visibile. La sensibilizzazione naturale dei sali d’argento è tendenzialmente spostata verso il blu-violetto; per estenderla verso il verde e il rosso si ricorre a coloranti sensibilizzatori (famiglie di cianine, isocianine, pinacicoli), che adsorbendosi ai cristalli trasferiscono energia e allargano la curva di sensibilità. Lippmann poté sfruttare questa strada, sviluppata a partire dagli studi di fine Ottocento, per concepire lastre in grado di “sentire” il rosso in misura sufficiente a scriverne le frange. Senza panchromaticità, il processo resterebbe confinato a colori freddi, tradendo la sua ambizione di universalità cromatica.

Si deve infine considerare il ruolo della gelatina come matrice termoplastica che gonfia con l’umidità. Questa proprietà è centrale nella conservazione e nella fedeltà cromatica: il gonfiamento modifica l’indice di rifrazione e la spaziatura effettiva dei piani, causando shift cromatici (ad esempio spostamenti verso il rosso quando la gelatina si espande). L’adozione di vernici protettive e di condizionamento ambientale attenua tali fenomeni, ma non li elimina. Una lastra Lippmann “perfetta” è dunque il frutto di un equilibrio tra fisica delle onde e chimica dei colloidi, tra ottica interferenziale e ingegneria dell’emulsione.

Materiali e preparazione delle lastre: emulsioni ultrafini, panchromatizzazione e supporti

La preparazione di una lastra adatta al Processo Lippmann è, di per sé, un capolavoro di micro-ingegneria fotografica. La gelatina deve ospitare una dispersione di cristalli di alogenuro d’argento talmente fini da non introdurre granularità percepibile alla scala submicrometrica del pattern interferenziale. A questa condizione si aggiunge la necessità di uno spessore complessivo sufficiente a scrivere molte frange per ogni lunghezza d’onda significativa, in modo che l’efficienza di riflessione in Bragg sia apprezzabile. Un valore di riferimento per lo spessore utile varia attorno a 10–20 μm, ma può essere superiore, compatibilmente con la trasparenza e con la gestibilità chimica durante sviluppo, fissaggio e lavaggio.

Sul piano chimico, le emulsioni clorobromuro d’argento risultarono spesso preferibili per la loro finezza di grana e per la possibilità di regolare sensibilità e contrasto tramite la proporzione Cl/Br, la temperatura di emulsificazione, i tempi di maturazione e additivi ripartitori. Le emulsioni destinate alle riprese Lippmann erano in genere formulate per una sensibilità intrinsecamente bassa: questa è una conseguenza quasi inevitabile della grana finissima e della volontà di contenere al massimo la diffusione. Da ciò discendono tempi di posa lunghi in ripresa, specie in interni o con luci moderate, e la tendenza ad adottare ottiche a grande apertura per massimizzare l’illuminazione sul piano della lastra.

La panchromaticità è una variabile non negoziabile per un metodo che mira alla fedeltà cromatica assoluta. Senza un’estensione della sensibilità al verde-giallo e soprattutto al rosso, l’emulsione non registra con sufficiente contrasto il pattern per quelle lunghezze d’onda, degradando la gamut nella porzione calda dello spettro. La soluzione, già attiva nella fotografia monocromatica d’arte alla fine dell’Ottocento, consiste nella sensibilizzazione spettrale tramite coloranti appartenenti alla famiglia delle cianine e isocianine, capaci di ancorarsi alla superficie dei cristalli di alogenuro e di trasferire energia alla banda di conduzione del cristallo stesso dopo l’assorbimento di fotoni a lunghezze d’onda altrimenti inefficaci. Per il Lippmann, questa pratica assume un rilievo maggiore, perché la registrazione volumetrica dipende in modo sensibile dalla disponibilità di un latente ben distribuito lungo lo spessore alle varie lunghezze d’onda. La curva di sensibilità deve essere quanto più piatta nel visibile, pur restando l’emulsione inevitabilmente più recettiva nel blu.

Il supporto è in genere vetro, che fornisce rigidità, planarità e stabilità dimensionali superiori rispetto a supporti flessibili dell’epoca. La planarità è essenziale per garantire che il contatto tra la faccia posteriore della lastra e il mercurio sia uniforme, senza intercapedini d’aria che introdurrebbero riflessioni spurie e disturbi del pattern. L’adozione di un sistema di vaschetta o cuvetta di mercurio con bordo a tenuta consente di presentare alla gelatina un piano riflettente continuo, con alta reflectance su tutto il visibile e fase ben definita della riflessione. Il mercurio, grazie alla sua natura liquida e alla tensione superficiale, può adattarsi alla superficie fornendo un contatto speculare privo di strati intervenienti che smorzerebbero il contrasto delle frange.

Le condizioni ambientali durante la stesa e l’asciugatura dell’emulsione giocano un ruolo determinante nel definire la microstruttura. Una gelatina troppo secca tende a ritirarsi e a creare tensioni interne; una gelatina troppo umida resta molle e soggetta a gonfiarsi anche in ripresa, con rischio di creep e perdita di spessore utile. Lo stesso vale per l’uso di indurenti (ad esempio allume di cromo o formaldeide in epoche successive) che, pur migliorando la stabilità in trattamento, possono incidere sull’indice di rifrazione e sulla trasparenza. La ricerca del compromesso tra robustezza chimica e purezza ottica è un tratto distintivo delle lastre destinate al Lippmann.

La visibilità delle frange dipende dal rapporto di modulazione ottenuto nel latente e poi nel metallico dopo sviluppo. Un’emulsione con diffusione molto bassa consente di mantenere un contrasto di interferenza sufficiente anche per quasi-normal incidence; tuttavia, un’assorbanza eccessiva limita la profondità di penetrazione della luce, confinando la scrittura alle regioni superficiali e riducendo la capacità riflettente per lunghezze d’onda più lunghe. Alcuni preparatori cercarono di modulare il dopaggio con ioduro per controllare la nucleazione del latente, bilanciando la finezza di grana con una sensibilità non troppo penalizzante. Alla fine, però, il compromesso rimase severo: tempi di posa prolungati erano la norma, e la qualità ottimale della microstruttura prevaleva sulla velocità.

La verniciatura protettiva a fine trattamento — spesso un gommalacca o una lacca nitrocellulosica in epoche seguenti — funge da barriera contro l’umidità e i contaminanti atmosferici, riducendo i cambiamenti di volume della gelatina e stabilizzando nel tempo la riflessione di Bragg. Anche il vetro di copertura a distanza minima, con interposizione di un distanziale sottile, è una pratica documentata per proteggere le superfici e minimizzare variazioni igrometriche locali. Persino la pulizia della superficie gioca un ruolo nella qualità percettiva dell’immagine: minime asperità o patine possono attenuare la riflettanza e alterare la percezione del colore.

In ultima analisi, una lastra Lippmann non è semplicemente “un’emulsione”: è un componente ottico in cui la microstruttura colloidale deve cooperare con le leggi dell’interferenza per creare, dentro la materia, un archivio di lunghezze d’onda. La sua fabbricazione richiede controllo granulometrico, trasparenza, panchromaticità, spessore adeguato, supporto rigido e protezione accurata contro l’ambiente, così che la spaziatura scritta dalla luce resti leggibile e stabile per decenni.

Apparecchi, procedure operative e parametri di esposizione/sviluppo del metodo Lippmann

La messa in opera del Processo Lippmann richiede un’apparecchiatura specifica e una procedura meticolosa. Il cuore dell’apparato è la cuvetta di mercurio: un contenitore metallico o in vetro metallizzato, con bordo di tenuta e un dispositivo per avvicinare la lastra in modo che la faccia posteriore dell’emulsione sia in contatto ottico con il mercurio. Durante la posa, la cuvetta è montata dietro la lastra, che guarda il soggetto attraverso il vetro; la luce attraversa vetro ed emulsione, raggiunge il mercurio, da cui è riflessa per formare il pattern interferenziale in profondità. Terminata l’esposizione, la cuvetta viene allontanata con attenzione, recuperando il mercurio e impedendo la formazione di gocce o residui sulla gelatina.

L’otturazione e la focheggiatura si svolgono come in qualunque ripresa su lastra, ma la stima dei tempi di posa segue una logica diversa, dettata dalla bassa sensibilità tipica delle emulsioni Lippmann e dalla necessità di creare un latente sufficiente lungo tutto lo spessore utile. In esterni assolati, con obiettivi ad ampia apertura (ad esempio f/3,5 o f/4,5 nei formati a lastra dell’epoca), si potevano ottenere immagini con tempi dell’ordine di decine di secondi; in interni con luce naturale o con lampade a incandescenza primordiali, si passava a minuti. La resa nel rosso era la più penalizzata, nonostante la sensibilizzazione: spesso si osservava una sottoregistrazione delle lunghezze d’onda oltre i 600–620 nm, con conseguente resa meno brillante per soggetti rossi.

Un’attenzione particolare va alla stabilità meccanica: la formazione del pattern interferenziale è sensibile a vibrazioni, urti o distorsioni dell’assetto lastra–cuvetta. Il piano di mercurio deve rimanere orizzontale e immobile; la lastra deve essere piana e ben accoppiata. Qualsiasi micro-oscillazione può introdurre sfocature volumetriche del pattern, riducendo il contrasto e quindi la brillantezza dei colori ricostruiti. Anche la temperatura e l’umidità durante la posa hanno effetti sulla gelatina, che non deve gonfiarsi o ritirarsi in misura tale da alterare lo spaziamento durante l’esposizione.

Lo sviluppo è un punto cruciale. A differenza della stampa monocromatica, dove il contrasto globale può essere modulato con ampia libertà, qui l’obiettivo è rivelare con la massima delicatezza la modulazione volumetrica del latente senza sovrasviluppare e senza generare clumping di argento metallico che distrugga la periodicità. Furono adottati rivelatori “a grana fine”, come pirogallolo o idrochinone in opportune diluizioni, spesso a temperatura controllata, con tempi più lunghi e agitazioni minime. La concentrazione del rivelatore, il pH della soluzione e l’eventuale presenza di restrainers (come il bromuro di potassio) erano calibrati per evitare crescite laterali dei grani che smussassero il profilo delle lamelle.

Il fissaggio con iposolfito di sodio (tiosolfato) deve essere altrettanto prudente: un fissaggio aggressivo, prolungato o a temperatura elevata può gonfiare la gelatina e ridistribuire l’argento, compromettendo la regolarità dei piani. Spesso si preferivano tempi brevi e lavaggi prolungati in acqua a bassa temperatura, seguiti da un asciugamento lento in ambiente controllato, proprio per minimizzare stress e gradiente di umidità. Alcuni operatori impiegavano indurenti post-fissaggio per stabilizzare la matrice, ma sempre con la consapevolezza che ogni intervento meccanico o chimico può spostare l’indice di rifrazione o lo spessore effettivo, traducendosi in shift cromatici.

La visualizzazione dell’immagine Lippmann avviene in riflessione: si osserva la lastra dal lato gelatina (o dal lato vetro in casi particolari), illuminandola con luce bianca e raccogliendo la riflessione selettiva che emerge dai piani di Bragg. L’osservazione è angolo-dipendente: variando l’angolo di vista si nota un cambio di tinta dovuto alla condizione di Bragg (il termine cos θ nella relazione), fenomeno che contribuisce a una vividezza cangiante dei colori, ma che limita la fruibilità in esposizione da galleria, dove condizioni di illuminazione e angolo non sono standardizzati. La luminosità globale dell’immagine è tendenzialmente bassa rispetto a una diapositiva trasmessa o a una stampa, poiché il meccanismo di ricostruzione riflette selettivamente e non trasmette.

Un fattore operativo spesso trascurato è la non duplicabilità immediata. Mentre una Autochrome può essere copiata fotograficamente tramite internegativi, e le stampe tricromatiche possono essere ristampate, una lastra Lippmann è di fatto un pezzo unico: la struttura volumetrica scritta in gelatina non è riproducibile con la stessa fedeltà tramite un semplice processo fotografico di copia. Le duplicazioni comportano quasi sempre una perdita di fedelezza cromatica e di efficienza di riflessione, e riducono l’attrattiva del metodo per usi editoriali o commerciali.

La sicurezza nella gestione del mercurio era un ulteriore vincolo. Il mercurio è tossico, emette vapori pericolosi e richiede contenitori e procedure specifiche per stoccaggio e manipolazione. Nelle camere oscure dell’epoca, spesso poco ventilate, questa esigenza aggiuntiva scoraggiava l’adozione. In un’epoca che andava scoprendo la praticità del fotografo ambulante e dello studio commerciale, il dover affidarsi a un metallo liquido pesante e nocivo, gestito con precisione quasi da laboratorio, riduceva la scalabilità del processo.

Nonostante tali vincoli, le procedure standardizzate sviluppate tra 1891 e 1908 consentivano, nelle mani di operatori esperti, risultati di straordinaria purezza spettrale. L’osservatore attento riconosce nella fotografia Lippmann un tipo di colore diverso da quello dei procedimenti a dye: i colori appaiono spettralmente “puliti”, con una separazione netta delle componenti, specie in soggetti con tinte sature e spettri semplici. La fotografia, qui, diventa misura della frequenza oltre che immagine, e ciò rappresentò, nell’epoca, un argomento decisivo per dimostrare la veracità fisica della teoria ondulatoria applicata al colore.

Resa cromatica, limiti pratici: analisi tecnica della fedeltà e del comportamento spettrale

La resa cromatica del Processo Lippmann è, sotto il profilo della spettroscopia, insuperata per l’epoca e, in un certo senso, difficilmente eguagliabile anche dai procedimenti cromogeni successivi, perché qui la ricostruzione del colore non dipende da curve di assorbimento di coloranti, ma dalla riflessione selettiva di strutture periodiche registrate direttamente dalla luce incidente. Un soggetto che rifletta una banda spettrale relativamente stretta (come certe fioriture o pigmenti minerali) viene riprodotto come una tinta con saturazione elevata e impurità ridotte. È noto che le lastre Lippmann sanno restituire in modo straordinario lo spettro di una lampada o di un solar spectrum, dimostrando l’accuratezza linera nella corrispondenza lunghezza d’onda – profondità registrata.

La percezione del colore dipende, tuttavia, da diversi fattori. La luminosità assoluta della riflessione è moderata, e questo può influire sulla saturazione apparente percepita in condizioni di illuminazione non ottimali. L’angolarità della condizione di Bragg introduce una variazione di tinta con lo spostamento dell’osservatore o della fonte luminosa, conferendo alle immagini un carattere iridescente in certe condizioni. A piccoli angoli, lo shift è limitato; all’aumentare di θ, la componente riflessa tende a spostarsi verso lunghezze d’onda più corte per mantenere la condizione 2 n d cos θ = m λ. Il fenomeno può essere affascinante in visione controllata, ma meno compatibile con le esigenze di presentazione museale standardizzata.

La fedeltà lato rosso dello spettro, come accennato, rappresenta una sfida: l’emulsione, per quanto panchromatizzata, conserva una maggiore efficienza in blu–verde, sia per motivi chimico-fisici (efficienza di formazione del latente, assorbimento intrinseco) sia per il fatto che le frange a lunghezze d’onda lunghe presentano una spaziatura maggiore, e quindi richiedono un contrasto minore ma una continuità e regolarità della matrice forse più difficile da garantire in profondità. D’altro canto, la resa del blu e del verde è spesso eccellente, conferendo a cieli, acque e vegetazione una brillantezza nitida e un colore privo di metamerismo. Quest’ultimo punto merita rilievo: la metameria caratterizza quasi tutti i metodi a dye, in cui due spettri diversi possono apparire della stessa tinta sotto una certa illuminazione; nel Lippmann, la ricostruzione spettrale è più “oggettiva”, riducendo tali ambiguità, sebbene la dipendenza angolare introduca una diversa forma di variabilità.

La stabilità nel tempo è generalmente buona, perché il colore non deriva da dye suscettibili a fading fotochimico, ma da argento metallico disposto a lamelle. Tuttavia, la gelatina è un mezzo igroscopico: umidità e temperatura influiscono sulla spaziatura tra i piani e possono indurre shift cromatici. Se la lastra assorbe acqua, la d effettiva aumenta, spostando la riflessione verso λ più lunghe (tendendo al rosso); se la lastra si secca, d diminuisce, con shift verso il blu. Queste derapate cromatiche sono generalmente modeste in condizioni ambientali stabili, ma diventano evidenti in contesti umidi o con cicli termoigrometrici marcati. L’uso di vernici e di custodie a clima controllato attenua notevolmente il problema.

Resta insormontabile un limite strutturale: la visualizzazione in riflessione e la non praticabilità dell’ingrandimento. Una lastra Lippmann può essere ammirata solo dirimpetto alla sua superficie; non si può proiettare facilmente, non si può stampare su carta a colori mantenendo la ricostruzione spettrale, non si può enlarge senza perdere il meccanismo fisico che la rende cromatica. Questo confina l’oggetto a un unicum di dimensioni pari al formato originale, e limita in modo determinante la funzione comunicativa della fotografia nell’età del mass media nascente.

Confrontando la resa con la Autochrome (lanciata 1907), emergono differenze nette. Autochrome è un processo additivo basato su un mosaico di granuli (tipicamente amido di patata colorato in rosso-arancio, verde e blu-violetto) che funge da filtro casuale in combinazione con una lastra panchromatica; la visione avviene in trasparenza, e il colore è la somma filtrata delle componenti. La resa è piacevole e pittorica, ma non spettralmente pura come nel Lippmann; d’altro canto, l’esposizione è più breve, l’osservazione più semplice, e si possono duplicare i risultati più agevolmente. In un contesto di adozione da parte di fotografi non specialisti e di editori, la praticità ha sopravanzato la purezza.

Un ulteriore elemento tecnico riguarda la coerenza spaziale della luce diffusa. In scene con alta diffusione (nebbia, superfici molto opache), la definizione del pattern può soffrire per via del contributo di raggi incidenti con ampia divergenza angolare; il mercurio riflette comunque verso la sorgente e la sovrapposizione di molte direzioni può ridurre il contrasto delle frange, specie in profondità, dove la luce giunge già attenuata. Composizioni ben illuminate, con contrasti netti e riflessioni spettralmente selettive, tendono a produrre immagini Lippmann più brillanti e leggibili.

La quantificazione dei parametri ottimali (spessore, indice, assorbanza, granulosità) fu oggetto di numerosi studi tra fine Ottocento e primo Novecento. Una regola di pollice utile è che, per garantire una riflessione efficace a una data λ, occorre registrare diverse decine di piani di massimo lungo lo spessore, cosicché l’efficienza di Bragg (legata a un accoppiamento costruttivo dei vari piani) sia sufficiente a generare un colore visibile e saturo. Uno strato troppo sottile produce un colore debole; uno strato troppo spesso può attenuare eccessivamente la luce prima che raggiunga i piani più profondi, riducendo il contributo utile. Il progetto dell’emulsione è dunque un bilanciamento preciso.

Osservando una lastra Lippmann ben riuscita, si coglie l’essenza “spettrale” del colore fotografico vero: quella particolare nitidezza cromatica che non è saturazione artificiale, ma corrispondenza fisica tra frequenza e spaziatura. La fedeltà di dettaglio tonale non dipende dalle curve in densità ottica dei coloranti, bensì dalla fase e dall’ampiezza delle onde che, al momento della posa, hanno plasmato la materia.

Diffusione, cronologia tecnico-industriale e cause del declino entro il 1910

Il Processo Lippmann percorse in poco meno di vent’anni la traiettoria classica di molte invenzioni ottocentesche ad alto contenuto scientifico: annuncio clamoroso (1891), affinamento e dimostrazioni (1891–1896), ambizione di trasferimento industriale su scala limitata (fine anni 1890), apice di prestigio con riconoscimento accademico e istituzionale (1906–1908), declino pratico sull’onda di soluzioni più maneggevoli (1907–1910). La cronologia di adozione riflette bene gli incentivi e i vincoli dell’ecosistema fotografico di fine Belle Époque.

Fin dall’inizio, la comunità scientifica colse la portata del metodo. Le società fotografiche europee ospitarono dimostrazioni di lastre Lippmann che riproducevano lo spettro solare o oggetti a colori con una fedeltà sorprendente. Le prime note tecniche di Lippmann e di altri sperimentatori riportavano tempi di posa impegnativi, preparazioni di emulsioni sofisticate e risultati spesso inconsistenti per gli operatori meno esperti. Alcune fabbriche di lastre iniziarono a produrre emulsioni “tipo Lippmann”, panchromatizzate e a grana finissima, per uso specialistico. La domanda rimase, però, circoscritta alla sfera accademica e a una cerchia di pittori della luce attratti dal valore dimostrativo e estetico del colore “interferenziale”.

Il Nobel 1908 elevò la reputazione del processo a canone storico-scientifico. Il premio a Lippmann riconosceva l’eleganza e la novità di una soluzione in cui il principio ondulatorio si traduceva in fotografia senza intermediari. L’eco mediatica fu notevole; tuttavia, nello stesso biennio, il mercato iniziò ad abbracciare la Autochrome, presentata nel 1907 dai fratelli Lumière. Pur essendo lontana dalla purezza spettrale del Lippmann, Autochrome offriva praticità: un’unica lastra confezionata industrialmente, tempi di posa relativamente accettabili, osservazione in trasparenza con visori o proiezione a luce intensa, e una resa cromatica “pittorica” che incontrava i gusti estetici dell’epoca. La capacità di Autochrome di scalare verso un pubblico più ampio mise in ombra il processo interferenziale.

Le cause del declino del Lippmann entro il 1910 sono principalmente tecnico-operative e di filiera. Sul piano operativo, la gestione del mercurio costituiva un ostacolo: costi, sicurezza, complessità, necessità di ambienti e manipolazioni speciali, responsabilità sanitarie. Sul piano fotografico, i tempi di posa lunghi mal si conciliavano con la ritrattistica o con le scene vive; la non duplicabilità dell’originale impediva la diffusione dell’immagine a scopi commerciali; l’impossibilità di ingrandire confinava l’uso a formati grandi in ripresa per ottenere un impatto visivo adeguato, a fronte di un crescente desiderio di ingrandimenti e stampe. Sul piano della filiera, la produzione di emulsioni dedicate, panchromatiche e a grana ultrafine, aveva costi e rese che non promettevano margini adeguati in un mercato che, con Autochrome, inoculava una standardizzazione industriale più redditizia.

Rimane il fatto che, per circa due decenni, il Lippmann fu la prova regina che la luce poteva scrivere i propri colori nella materia. Fotografi scientifici ne fecero uso per esperimenti di spettroscopia applicata, per la documentazione di campioni dai colori spettralmente selettivi, per dimostrazioni didattiche. L’influenza concettuale del metodo trapassò oltre il 1910, alimentando la riflessione che, decenni più tardi, avrebbe condotto alle olografie a riflessione (spesso accostate in letteratura alle strutture di Bragg in emulsioni a alogenuro d’argento) e alle strutture fotoniche nei materiali polimerici. L’idea fondante — scrivere strati riflettenti selettivi alla scala submicronica per ricostruire il colore — è un paradigma che riemerge in ottica moderna e in ingegneria dei materiali.

Nel delimitare la finestra temporale del titolo, 1891–1910, si riconosce la nascita nel 1891, data della comunicazione di Lippmann e delle prime prove pubbliche, e una chiusura attorno al 1910, quando il processo cessò di rappresentare una strada praticabile per la fotografia a colori “di servizio” e rimase patrimonio di pochi. A margine, vale la pena ricordare che la vita di Lippmann, 1845–1921, abbraccia l’intero arco della fotografia ottocentesca e l’inizio della modernità fotografica, includendo la stagione in cui l’industria assume un ruolo trainante nella standardizzazione dei processi.

Una nota finale riguarda il linguaggio con cui, nei primi anni, il processo fu narrato al pubblico: spesso si parlava di “fotografia dei colori veri” senza pigmenti. Questa formulazione non è solo retorica. Nella lastra Lippmann, il colore non è l’assorbimento selettivo di un dye ma la riflessione selettiva da strati periodici scritti dalla luce. L’immagine è, alla lettera, una struttura fotonica ottocentesca, ottenuta con gelatina e argento, ma concettualmente affine a ciò che oggi chiameremmo cristallo fotonico. Da questa prospettiva, il declino non cancella l’importanza: ne ridefinisce la natura da processo a principio, sempre vivo nel corpus della storia della fotografia e della fisica ottica.

Mi chiamo Alessandro Druilio e da oltre trent’anni mi occupo di storia della fotografia, una passione nata durante l’adolescenza e coltivata nel tempo con studio, collezionismo e ricerca. Ho sempre creduto che la fotografia non sia soltanto un mezzo tecnico, ma uno specchio profondo della cultura, della società e dell’immaginario di ogni epoca. Su storiadellafotografia.com condivido articoli, approfondimenti e curiosità per valorizzare il patrimonio fotografico e raccontare le storie, spesso dimenticate, di autori, macchine e correnti che hanno segnato questo affascinante linguaggio visivo.