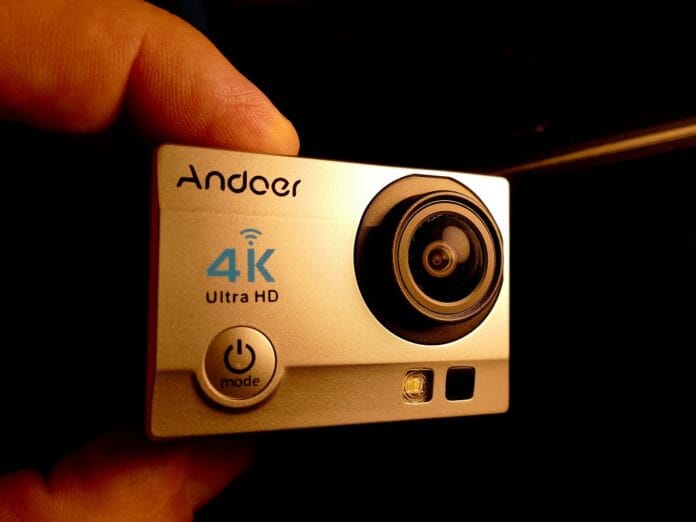

Con il termine Action Cam si identifica una tipologia di macchina fotografica digitale compatta, robusta e spesso impermeabile, progettata per riprendere in condizioni operative proibitive ciò che, con un’attrezzatura tradizionale, sarebbe impraticabile o troppo rischioso. Nata per documentare l’azione in prima persona—sci, surf, motocross, arrampicata, immersioni—l’action cam ha imposto un form factor ridottissimo, un’ottica quasi sempre grandangolare per massimizzare il campo visivo, elevati frame rate per movimenti rapidi e una stabilizzazione elettronica sempre più sofisticata, oltre a connettività wireless per controllo remoto e condivisione immediata. A distinguerla dai “rugged” compatti è l’attenzione alla montabilità su caschi, barre, tavole, droni e veicoli, e l’ottimizzazione del flusso per video 4K o superiore con profili colore e algoritmi di dewarping che mitigano la distorsione tipica delle focali molto corte. Queste qualità definiscono il genere a prescindere dal marchio: si tratta, in sintesi, di un sistema che comprime resistenza ambientale, ergonomia minimale e pipeline video in un corpo palmare pensato per “stare nell’azione” senza interromperla.

L’importanza storica delle action cam nella fotografia risiede nella democratizzazione del punto di vista soggettivo e nel trasferimento su larga scala di strumenti prima riservati a cineasti con budget e logistica impegnativi. Dall’arrivo sul mercato delle prime GoPro—la società GoPro, Inc. è stata fondata nel 2002 da Nick Woodman e ha commercializzato la sua prima fotocamera nel 2004, una HERO a pellicola 35 mm in scafandro impermeabile—l’idea che chiunque potesse “mettere gli occhi del pubblico” dove avviene l’azione ha ridefinito linguaggi visivi e aspettative di fruizione. La svolta dal filmico al digitale e poi all’HD, al 4K e oltre, con stabilizzazioni elettroniche sempre più efficaci, ha consolidato l’action cam come strumento fotografico e narrativo a sé stante.

Nel frattempo, concorrenti storici e nuovi entranti hanno ampliato il perimetro tecnico del genere. Sony è entrata nella categoria nel 2012 con le HDR‑AS10/AS15, introducendo già allora SteadyShot e modalità 720p/120 fps in un corpo “bullet” con custodia fino a 60 m (197 ft) e Wi‑Fi (AS15). DJI, leader nei droni, ha debuttato nel maggio 2019 con la Osmo Action, proponendo due schermi a colori (anteriore e posteriore) e RockSteady, la sua interpretazione della stabilizzazione elettronica in 4K/60. Insta360—società madre Arashi Vision Inc., fondata nel 2015 da Liu Jingkang (JK Liu)—ha spinto sul fronte 360° e sull’AI‑assisted reframing, fino a diventare attore primario nelle action cam “unconventional” e nei moduli 1‑inch in partnership con Leica. Questo mosaico industriale ha fatto sì che l’action cam, pur mantenendo l’iconica prospettiva ultra‑wide e la ruggedness, si ibridasse in più direzioni: 360 sferiche, mini‑cam magnetiche senza schermo, moduli intercambiabili, sensori 1/1.3″–1″ e color science più raffinate.

Le caratteristiche di uso reale—impermeabilità, resistenza agli urti e alle basse temperature, stabilizzazione EIS ad alte frequenze, alti frame rate per slow‑motion puliti—non sono plus accessori, ma i vincoli di progetto dai quali discende tutto: disegno termico per tenere il bitrate in condizioni calde, crop necessario alla stabilizzazione e alla correzione del rolling shutter, funzioni HDR video che cercano di estendere una gamma dinamica storicamente limitata da sensori molto densi e piccole aree fotodiodo. Nel complesso, la fotografia con action cam è fotografia di ingegneria applicata: il mezzo inventa il linguaggio, e il linguaggio rimodella il mezzo a ogni generazione.

Origini storiche

Prima dell’action cam “come la intendiamo” è d’obbligo fissare le coordinate storiche. La società GoPro nasce nel 2002 come Woodman Labs; il fondatore Nicholas D. Woodman (nato nel 1975) individua, durante un viaggio di surf in Australia, l’occasione di colmare un vuoto: rendere accessibile un dispositivo indossabile, economico e resistente per fotografare e filmare da vicino chi pratica sport “d’azione”. Nel 2004 la prima GoPro HERO è a pellicola 35 mm, con scafandro e agganci da polso: un prodotto essenziale venduto anche tramite QVC, che codifica il concetto di fotocamera indossabile per l’azione. L’approdo al digitale avviene nel 2006 (Digital HERO), mentre l’HD arriva nel 2009 con la HD HERO, segnalando l’inizio della maturazione tecnica del genere (1080p). Sul piano aziendale, GoPro è oggi un marchio quotato al Nasdaq (ticker GPRO), ma l’atto di nascita della categoria—piccola camera in scafandro con grandangolare—è datato 2004.

Parallelamente, crescono altri filoni. Contour, fondata nel 2004 a Seattle da Marc Barros e Jason Green, propone un formato cilindrico e un’estetica “bullet” con rotazione della lente, attenzione all’aerodinamica e comandi semplici. Dopo anni di competizione con GoPro, Contour chiude nel 2013 (uffici serrati, personale licenziato), per poi riemergere nel 2014 sotto nuova proprietà e riprendere vendite e supporto; resta un tassello fondamentale nella genealogia dell’action cam, perché esplora la forma “a tubo” che molti utenti preferivano per montaggio laterale su casco e ridotto profilo al vento.

Nel 2012 Sony entra ufficialmente nella categoria con le Action Cam HDR‑AS10/AS15. Attorno a un sensore Exmor R e un obiettivo Carl Zeiss Tessar 170°, Sony introduce già nella prima generazione SteadyShot (stabilizzazione elettronica), 720p/120 fps, Wi‑Fi (AS15) e soprattutto un ecosistema di custodie e accessori (fino a 60 m con housing) che sposta l’asticella della robustezza. Il messaggio è chiaro: l’action cam non è un “giocattolo”, ma un camcorder specializzato miniaturizzato, con interfacce HDMI e mic esterno per esigenze più mature.

Un altro tassello storico è la dimensione 360°: nel 2014 JK Imaging, licenziatario del marchio Kodak, annuncia la Kodak PIXPRO SP360—cupola emisferica 214°/360° con 1080p/30, Wi‑Fi/NFC e robustezza shock/freeze/dust—promettendo per la prima volta in un solo dispositivo la cattura sferica destinata a dewarping in post. L’SP360 riduce la necessità di rig multi‑camera e stitching complesso, inaugurando un sotto‑genere “action‑360” che negli anni successivi porterà a camere 360 più raffinate, compresi i sistemi Insta360.

Nel 2015 viene fondata Insta360 (Arashi Vision Inc.) a Shenzhen, per iniziativa di Liu Jingkang (JK Liu). L’azienda nasce con una vocazione 360‑centric e un forte accento software (app e flussi “shoot first, frame later”), estendendosi poi alle action cam tradizionali con stabilizzazione FlowState e integrazioni Leica per moduli 1‑inch. La traiettoria culmina nell’IPO di giugno 2025 sullo STAR Market di Shanghai, segno dell’affermazione industriale del filone “360/action” come ramo nobile della categoria.

Nel 2019 DJI presenta la Osmo Action (oggi “Action” series): doppio display a colori (fronte/retro), RockSteady (EIS con giroscopi a elevata frequenza), 4K/60 e HDR 4K/30, in un corpo polvere/urto/acqua pensato per funzionare anche sottozero. È la formalizzazione dell’ingresso del leader dei droni nella nicchia action, con un approccio da ecosistema (supporti, quick‑release, color science e controllo termico ereditati dal mondo dei gimbal e dei payload aerei).

Nel frattempo, GoPro continua a evolvere: la pietra miliare è la HERO6 Black (28 settembre 2017), che introduce il SoC proprietario GP1 (sviluppato con Socionext) e porta 4K/60 e 1080/240, oltre a un salto tangibile in gamma dinamica e bassa luce. Nel 2018 arriva HyperSmooth con HERO7 Black, la prima stabilizzazione EIS “da gimbal” dichiarata, resa possibile dal GP1 e da memoria SDRAM aggiuntiva, con correzione rolling shutter avanzata e strategie di horizon leveling che matureranno nelle generazioni successive. Queste tappe sanciscono la nascita della stabilizzazione “computational” come pilastro dell’action cam moderna.

Evoluzione tecnologica

L’evoluzione tecnica dell’action cam ruota attorno a quattro assi: sensore/ottica, stabilizzazione, codec/bitrate e robustezza/connettività.

Sul fronte sensore, la prima decade digitale vede 1/2,3″ CMOS da 12 MP come scelta di equilibrio tra rumore e risoluzione, con pixel piccoli che impongono importanti compromessi in DR e low‑light; l’HD (2009) e poi il 4K si affermano attraverso pipeline H.264 via ISP Ambarella e simili, finché GoPro con GP1 (2017) internalizza il controllo del signal processing: Global Tone Mapping per video (parente stretto del WDR) con guadagni dichiarati fino a ~2 stop in scene ad alto contrasto, HEVC (H.265) per dimezzare i bit a parità di qualità e alti frame rate (fino a 4K/60 e 1080/240). Nello stesso tempo, concorrenti come DJI e Insta360 spingono su sensori 1/1,7″–1/1,3″ nelle ultime generazioni, con HDR 4K/30 e notturne migliorate, mentre moduli 1″ compaiono nelle piattaforme modulabili. La tendenza è chiara: pixel più grandi per rumore e DR migliori, mantenendo però dimensioni e dissipazione compatibili con un corpo palmare e tropicalizzato.

La stabilizzazione è la seconda rivoluzione. Se Sony porta SteadyShot nell’action cam già nel 2012, il vero spartiacque è HyperSmooth (GoPro, 2018): un EIS “proattivo” che analizza il moto in tempo reale, sfrutta una margine di crop ~5% e integra correzione del rolling shutter per eliminare il “jello”, tanto da avvicinare e in alcuni casi superare la resa di gimbal leggeri nelle alte frequenze. Nel tempo, HyperSmooth introduce livelli (High/Boost), AutoBoost, e horizon leveling fino a 360° su modelli recenti; in parallelo, RockSteady di DJI offre una soluzione EIS 4K/60 coesa con la propria color science. Tutto ciò si traduce, fotograficamente, nella possibilità di tempi più lenti a parità di nitidezza percepita del frame in movimento e in panning e tilt più puliti, riducendo la dipendenza da gimbal meccanici (ingombranti e delicati in acqua).

Il terzo asse è codec/bitrate. Il passaggio a HEVC abilita combinazioni prima proibitive (p.es. 4K/60 hyper‑stabilizzato su supporti microSD e processori a basso TDP), mantenendo dimensioni dei file gestibili su storage da campo. Le camere 360° come Kodak SP360 (2014) inaugurano workflow di dewarping e multi‑view selezionabile post‑captation; successivamente, piattaforme come Insta360 integrano software mobile/desktop per reframing e export 16:9/9:16 senza stitching manuale. Anche l’audio evolve: microfoni multipli e algoritmi di wind‑reduction riducono il fruscio aerodinamico; nel filone 360, array di sei mic abilitano audio ambisonico coerente con la rotazione del punto di vista.

Infine, robustezza e connettività. Le action cam moderne dichiarano waterproof senza custodia (tipicamente 10–18 m per le DJI più recenti, 10 m per molte GoPro), con custodie che estendono a 60 m; claim di resistenza a urti e gelo sono standard, mentre Wi‑Fi a 5 GHz e Bluetooth velocizzano pairing e transfer. I doppi display frontali/posteriori, inaugurati su larga scala con Osmo Action 2019, trasformano la fruibilità in vlog e self‑framing; dal lato GoPro, GP1 e poi le generazioni seguenti spingono anche l’offload: Wi‑Fi più rapido (5 GHz) per QuikStories, contro i lunghi tempi di scarico delle prime HERO. In generale, l’action cam è divenuta un nodo connesso in un workflow mobile‑first: acquisisco, reframo, monto una “storia” e pubblico in minuti.

Caratteristiche principali

Il DNA dell’action cam moderna si riconosce in alcune caratteristiche tecniche chiave. Al primo posto c’è la stabilizzazione elettronica di livello “gimbal‑like”. HyperSmooth ha segnato il passo introducendo una pipeline che analizza il moto e “consuma” il margine di crop dove serve, controllando il rolling shutter e massimizzando la percezione di stabilità senza elementi meccanici; nelle prime implementazioni, l’abilitazione dipendeva da risoluzione/aspect (p.es. vincoli a 16:9 e non 4:3 a 4K/60 su HERO7), ma il principio—EIS proattivo con horizon leveling—è diventato un differenziatore. Il rivale “naturale” è RockSteady di DJI, con comportamento analogo in 4K/60 e profili tutela‑dettaglio diversi; FlowState di Insta360 applica concetti simili per i flussi 360/reframing. La resa pratica è un video leggibile anche in vibrazioni ad alta frequenza, dove un gimbal ha limiti fisici di reazione.

Seconda colonna: formato del sensore e pipeline di immagine. Il “classico” 1/2,3″ 12 MP resta diffuso per bilanciamento tra dissipazione, dimensioni ottiche e autonomia; i sensori 1/1,7″ e 1/1,3″ delle generazioni recenti migliorano la risposta in bassa luce e il DR, abilitano HDR video e profili flat/log più sfruttabili. La presenza di SoC proprietari (GP1 su GoPro) e la scelta di HEVC facilitano 4K/60, 2.7K/120 e 1080/240 con bitrate sostenibili, mentre il GTM di GoPro (mappatura tonale globale per video) gestisce i contrasti estremi in camera. In ambito 360, l’uso di ottiche emisferiche (p.es. 214°–360° su PIXPRO SP360) e pipeline di dewarping integrata nel software ha reso alla portata generi prima laboriosi.

Terzo punto: ottica e campo visivo. Il grandangolo spinto (145–170°) è l’alfabeto dell’action cam; ma l’evoluzione introduce modalità “Linear” o de‑fisheye per scene meno “sferiche”, e horizon leveling completo. Alcuni modelli consentono FOV variabili e zoom software controllabile a tocco, con crop dinamico che preserva nitidezza grazie a oversampling 4K. La gestione dell’flare e dei riflessi—su lens cap con coating anti‑riflesso e anti‑impronta—ha importanza concreta in acqua e neve, dove contrasti e goccioline sfidano i microlenti del sensore.

Quarto: robustezza intrinseca e impermeabilità. I corpi moderni dichiarano waterproof out‑of‑the‑box (tipicamente 10 m per GoPro e 16–20 m per le ultime DJI con case opzionale a 60 m), tolleranza a urti e gelo (es. −10 °C), e housing con guarnizioni ridondate. La differenza con i “rugged compatti” tradizionali è netta: l’action cam massimizza la montabilità (piastre, clamp, adesivi, quick‑release) e riduce gli sportelli per minimizzare i punti deboli, a scapito talvolta di flessibilità I/O.

Quinto: connettività e workflow. Wi‑Fi 5 GHz accorcia i tempi di scarico; Bluetooth gestisce remote e wake; app dedicate permettono anteprima, tagging, reframing e upload diretto. Il doppio display—posteriore touch e frontale—ha cambiato il self‑shooting e il vlog in quota o a bordo di un mezzo; nelle 360, gli strumenti proprietari fanno la differenza: no‑stitch workflow (integrazione NLE), deep track, time‑shift e keyframe per montaggi rapidi.

Sesto: storia aziendale e date. Per un sito di storia della fotografia, è cruciale ribadire alcuni dati anagrafici. GoPro: 2002 fondazione (Nick Woodman), prima camera 2004 (HERO 35 mm), HERO6 2017 con GP1; Sony: Action Cam 2012 (HDR‑AS10/AS15); Insta360/Arashi Vision: 2015 fondazione (Liu Jingkang), IPO 2025; DJI: Osmo Action 2019; Kodak PIXPRO SP360: ottobre 2014. Queste date di nascita dei prodotti/aziende sono gli ancoraggi storici del genere Action Cam.

Utilizzi e impatto nella fotografia

La fotografia con action cam è l’arte di gestire il compromesso: catturare movimento violento con sensori piccoli, in condizioni ostili (spruzzi, sabbia, vibrazioni, luce abbagliante), mantenendo leggibilità e narrazione. Il suo impatto sul linguaggio fotografico è duplice.

Primo, ha reso normale la prospettiva immersiva a campo molto ampio, con POV dal casco, dal petto, dalla tavola o dalla carena. Un tempo il fotografo avrebbe posizionato una DSLR in un housing o una cinecamera su rig costosi; oggi una camera da 120–150 g si attacca al supporto, registra in 4K/60 o più e, grazie a EIS avanzata e horizon leveling, produce frame leggibili senza attrezzatura ausiliaria. Questo ha contaminato anche la fotografia statica: raffiche da 12 MP con shutter elettronico, scatti intervallati per timelapse, hyperlapse stabilizzati in camera. In più, funzioni come HDR video e GTM (sulle GoPro con GP1) hanno portato nei file compressi dettaglio nelle alte luci e recupero ombre improponibili qualche generazione fa.

Secondo, ha accorciato la filiera. Con Wi‑Fi 5 GHz e app di editing rapido, si passa da cattura a pubblico in minuti. Il fotografo/filmmaker può reframare un 360 in 16:9 o 9:16 secondo il canale di destinazione, inserire telemetrie (es. nei sistemi storici Garmin VIRB, poi ripresi da terze parti) o overlay metrici, e chiudere un racconto di viaggio senza laptop. Nelle produzioni leggere, l’action cam entra come seconda/terza camera, con color science e profili flat/HLG/Log che consentono un match accettabile con camere principali, mentre negli sport estremi resta camera principale proprio perché nessun’altra può fisicamente stare lì.

Una ricaduta meno evidente ma profonda riguarda il controllo dell’energia: imparare a “scrivere con la batteria”. A 4K/60 con EIS attivo, la dissipazione termica e i consumi impongono sessioni brevi, gestione dei cool‑down e rotazione batterie; brand come DJI dichiarano durate tipiche (es. 93 min a 4K/30 con RockSteady off e 135 min a 1080/30) in scenari specifici, che nella pratica vanno calibrati con temperatura ambiente, vento, housing e luminosità schermi. Per la fotografia di spedizione o documentario leggero, saper pianificare la metrica energetica è diventato parte del mestiere quanto scegliere ISO e shutter.

L’action cam ha inciso anche sull’audio: se l’audio “nativo” rimane spesso compromesso (vento, rimbombi), i microfoni multipli e gli algoritmi anti‑vento migliorano la resa; in ambienti controllati, gli adattatori USB‑C per microfoni esterni offrono una presa di suono dignitosa, mentre nel mondo 360 la registrazione ambisonica—quale che sia il marchio—permette in post di “girare” la scena sonora come l’immagine.

Infine, l’action cam ha ridefinito il rischio fotografico: per fotografi di sport e reportage ambientale, montare una camera sacrificabile su strutture a rischio (es. la prua di un gommone in burrasca, un roll‑bar in rally, un longboard in downhill) consente angoli prima impossibili. Non è solo un tema di sicurezza del fotografo, ma di etica dell’inquadratura: “quanto posso avvicinarmi senza alterare l’azione e senza forzare l’ambiente?” L’action cam risponde con la sua piccolezza e il suo costo comparativo. La fotografia allarga così il proprio alfabeto di piani: non solo field e profili tradizionali, ma POV integrato al racconto.

Curiosità e modelli iconici

Tra i momenti fondativi, uno spicca: la HERO 35 mm del 2004. GoPro nasce come marchio legato alla pellicola, con un prezzo popolare e una estetica quasi “tele‑vendita”, ma l’idea—fotocamera indossabile, scafandrata—è così potente da travolgere il look. Passare al digitale nel 2006 e poi all’HD 2009 consolida la leadership; nel 2014 l’IPO lega definitivamente il marchio all’immaginario global. L’icona moderna, però, è la HERO6 Black (2017): GP1 in casa, 4K/60, 1080/240, HEVC, GTM per video e HDR foto, e soprattutto una stabilizzazione che prepara il terreno a HyperSmooth (2018). Sono date e sigle che valgono da pietre miliari della categoria.

Nel filone bullet, Contour resta un oggetto di culto: formatto cilindrico, lente ruotabile, slider di registrazione. La chiusura 2013 e il ritorno 2014 raccontano la durezza del mercato, ma la sua influenza di design è rintracciabile in preferenze d’uso (casco laterale) e nelle scelte di Drift Innovation con gli HD170/Stealth 2, telecamere dotate di LCD integrato, rotazione lente, telecomando RF e modi 1080p/720p 60–120 fps, anticipando feature poi divenute comuni.

Un’altra curiosità storica è la traiettoria 360. La Kodak PIXPRO SP360 (2014) introduce in grande serie un obiettivo emisferico su la “mezza palla” capace di generare modalità di visione multiple (panorama 360, dome, split 180/180) con software di dewarping incluso. Il concetto—cattura tutto, decidi dopo—anticipa di anni l’approccio “reframing” odierno, e crea ponti tra fotografia d’azione e esperienze immersive, con applicazioni documentarie e industriali (ispezioni, training).

Passando ai “nuovi classici”, DJI Osmo Action (2019) sdogana schermo frontale a colori e RockSteady, diventando riferimento per vlog dinamici e sport acquatici, complice il trattamento anti‑riflesso/anti‑impronta sul lens cap. Dal canto suo, Insta360 trasforma la narrativa della categoria introducendo prodotti 360 user‑friendly e poi action wide con stabilizzazione FlowState e AI per l’auto‑editing; la fondazione nel 2015 e l’IPO nel 2025 cristallizzano un decennio in cui “360” e “action” si fecondano a vicenda.

Un’ultima nota riguarda la stabilizzazione come identità di marca. HyperSmooth debutta nella HERO7 Black (2018) e viene raccontata come “gimbal‑like” via EIS: un salto concettuale che mette la computational photography al centro dell’action cam. L’evoluzione in versioni (2.0, 3.0, 4.0, fino a 6.0) introduce Boost, AutoBoost e horizon lock a 360° in determinate modalità, sancendo l’idea che la resa di movimento—più del mero 4K—sia la vera “firma” di un’action cam.

Fonti

- Voce enciclopedica su GoPro: fondazione 2002, prima HERO 35 mm nel 2004

- Approfondimento su HyperSmooth (ingegneria, GP1/SDRAM, EIS/RS correction)

- Annuncio HERO6 Black: 4K/60, 1080/240, GP1 e HEVC

- Analisi tecnica GP1 e GTM per video, partnership Socionext

- Sony Action Cam HDR‑AS10/AS15: annuncio e prime prove (2012)

- DJI Osmo Action (2019): dual display, RockSteady, 4K/60, HDR 4K/30

- Insta360 / Arashi Vision: fondazione 2015, storia e IPO 2025

- Kodak PIXPRO SP360 (2014): 360°, modalità multi‑view, robustezza

- Contour: chiusura 2013 e ritorno 2014 sotto nuova proprietà

- Drift Innovation: gamma storica (HD170, Stealth 2) e manuali tecnici

Mi chiamo Alessandro Druilio e da oltre trent’anni mi occupo di storia della fotografia, una passione nata durante l’adolescenza e coltivata nel tempo con studio, collezionismo e ricerca. Ho sempre creduto che la fotografia non sia soltanto un mezzo tecnico, ma uno specchio profondo della cultura, della società e dell’immaginario di ogni epoca. Su storiadellafotografia.com condivido articoli, approfondimenti e curiosità per valorizzare il patrimonio fotografico e raccontare le storie, spesso dimenticate, di autori, macchine e correnti che hanno segnato questo affascinante linguaggio visivo.