L’istogramma è oggi considerato uno degli strumenti più potenti per valutare l’esposizione corretta di una fotografia, ma la sua storia è sorprendentemente recente se confrontata con altri concetti fotografici. Per comprendere la sua nascita, occorre partire dal contesto storico: la fotografia analogica, fino agli anni ’80, non disponeva di alcun sistema grafico per rappresentare la distribuzione tonale di un’immagine. Il fotografo si affidava esclusivamente all’esperienza, all’uso dell’esposimetro e alla sensibilità del materiale fotosensibile.

Il concetto di istogramma, in realtà, proviene dal mondo della statistica e dell’elaborazione dei segnali. Già negli anni ’60, i ricercatori in ambito informatico utilizzavano grafici per rappresentare la distribuzione dei valori di luminosità nei pixel di un’immagine digitale, ma si trattava di applicazioni scientifiche, lontane dalla pratica fotografica. La vera rivoluzione avvenne con l’avvento delle fotocamere digitali, che iniziarono a diffondersi commercialmente negli anni ’90.

Fu in questo periodo che i produttori di fotocamere, come Nikon e Canon, introdussero nei display LCD la possibilità di visualizzare un istogramma in tempo reale. Questo strumento consentiva di analizzare la distribuzione delle ombre, dei toni medi e delle alte luci in modo immediato, fornendo al fotografo un feedback oggettivo sull’esposizione. La prima implementazione diffusa si colloca attorno al 1998-2000, con modelli professionali che offrivano questa funzione come vantaggio competitivo.

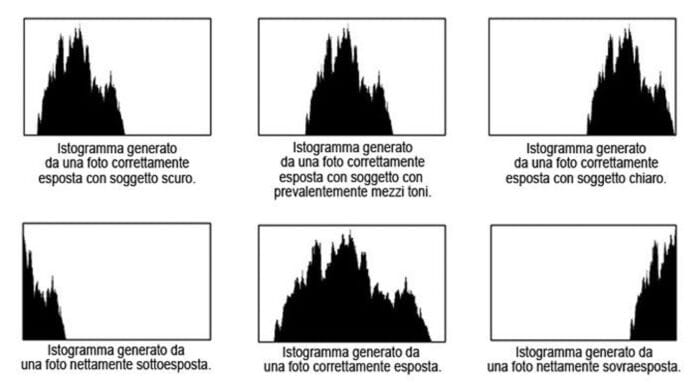

Dal punto di vista tecnico, l’istogramma è un grafico cartesiano: sull’asse orizzontale sono rappresentati i livelli di luminosità, da 0 (nero assoluto) a 255 (bianco puro) nel caso di immagini a 8 bit per canale; sull’asse verticale, la frequenza di ciascun livello. Un istogramma “ideale” per una scena ben esposta non è universale, perché dipende dal soggetto: una foto in chiave alta avrà una prevalenza di toni chiari, mentre una in chiave bassa sarà dominata dalle ombre.

Storicamente, la comprensione dell’istogramma ha segnato un punto di svolta nella fotografia digitale. Prima della sua introduzione, il fotografo doveva fidarsi del display, spesso ingannevole in condizioni di luce intensa. L’istogramma, invece, offriva una rappresentazione matematica, indipendente dalle condizioni di visione. Questo ha permesso di ridurre gli errori di esposizione e di ottenere immagini più coerenti, soprattutto in contesti professionali come la fotografia di paesaggio e la fotografia pubblicitaria, dove la precisione tonale è cruciale.

Un aspetto interessante è che l’istogramma non è nato come strumento creativo, ma come ausilio tecnico. Tuttavia, nel tempo, i fotografi hanno imparato a interpretarlo non solo per evitare errori, ma per controllare l’estetica dell’immagine. Ad esempio, spostare intenzionalmente la curva verso le ombre può creare atmosfere drammatiche, mentre privilegiare le alte luci può conferire leggerezza e luminosità.

La nascita dell’istogramma come standard fotografico può essere collocata attorno al 2003, quando la maggior parte delle reflex digitali di fascia media lo includeva come funzione di base. Da quel momento, è diventato un elemento imprescindibile, tanto che oggi è presente non solo nelle fotocamere, ma anche nei software di post-produzione, come Adobe Lightroom e Photoshop, dove assume un ruolo centrale nel controllo dei toni.

Interpretazione Tecnica: Ombre, Alte Luci e Esposizione Corretta

Comprendere l’istogramma significa padroneggiare la esposizione corretta in modo scientifico. Il grafico rappresenta la distribuzione tonale dell’immagine, e ogni sua parte ha un significato preciso. Sul lato sinistro troviamo le ombre, ovvero i pixel più scuri; al centro i toni medi; sul lato destro le alte luci, che corrispondono alle zone più luminose.

Un istogramma bilanciato non implica che la curva sia perfettamente centrata: dipende dal soggetto e dall’intenzione creativa. Tuttavia, un principio tecnico fondamentale è evitare il clipping, ossia la perdita di dettaglio nelle ombre o nelle alte luci. Quando la curva tocca il bordo sinistro, significa che alcune aree sono completamente nere, senza informazioni; se tocca il bordo destro, alcune zone sono bruciate, prive di dettaglio.

Dal punto di vista storico, la sensibilizzazione dei fotografi a questo concetto è stata graduale. Nei primi anni della fotografia digitale, molti ignoravano l’istogramma, affidandosi alla percezione visiva. Con il tempo, i manuali tecnici e i corsi di fotografia hanno iniziato a enfatizzare la sua importanza, trasformandolo in uno standard di valutazione. Oggi, chi lavora in ambito professionale lo considera indispensabile, soprattutto in generi come la fotografia di paesaggio, dove la gamma dinamica è ampia e il rischio di perdere dettaglio nelle zone estreme è elevato.

Un elemento tecnico cruciale è la relazione tra istogramma e gamma dinamica del sensore. Le fotocamere moderne hanno una gamma dinamica superiore rispetto ai modelli di vent’anni fa, ma il principio non cambia: il fotografo deve distribuire i toni in modo da sfruttare al meglio la capacità del sensore. Questo si traduce spesso nella tecnica del “Expose to the Right” (ETTR), che consiste nel spostare l’istogramma verso le alte luci senza saturarle, per catturare il massimo dettaglio nelle ombre.

L’istogramma non è solo luminosità: esistono istogrammi per ciascun canale RGB, che permettono di analizzare la distribuzione cromatica. Questo è fondamentale in post-produzione, dove il bilanciamento dei colori e la correzione tonale si basano proprio sull’interpretazione di questi grafici. Un canale sovraesposto può generare dominanti indesiderate, mentre un canale troppo compresso riduce la ricchezza cromatica.

Oggi, la lettura dell’istogramma è integrata con strumenti avanzati come il waveform e il vectorscope, derivati dal mondo video, ma il principio rimane invariato: controllare la distribuzione tonale per ottenere immagini tecnicamente corrette e esteticamente coerenti. La sua importanza è tale che persino gli smartphone di fascia alta offrono la possibilità di visualizzarlo, segno che la cultura fotografica ha assimilato questo strumento come parte integrante del processo creativo e tecnico.

L’Istogramma nei Software di Post-Produzione: Evoluzione e Standard Tecnici

Se la nascita dell’istogramma come strumento fotografico è legata alle fotocamere digitali degli anni ’90, la sua consacrazione definitiva avviene con la diffusione dei software di post-produzione. Già nei primi anni 2000, programmi come Adobe Photoshop e successivamente Lightroom hanno integrato l’istogramma come elemento centrale dell’interfaccia, trasformandolo da semplice indicatore di esposizione a strumento di controllo globale dell’immagine.

Dal punto di vista storico, il primo Photoshop a includere un istogramma interattivo fu la versione 5.0, rilasciata nel 1998. Inizialmente, il grafico era statico e serviva solo come riferimento. Con le versioni successive, l’istogramma è diventato dinamico, aggiornandosi in tempo reale durante le regolazioni di luminosità, contrasto e curve. Questo ha segnato un passaggio cruciale: il fotografo non si limitava più a leggere il grafico, ma lo utilizzava come guida per interventi mirati.

L’istogramma nei software non si limita alla luminosità globale. Nei programmi professionali, è suddiviso per canali RGB, consentendo di analizzare la distribuzione cromatica. Questo è fondamentale per evitare dominanti indesiderate e per gestire correttamente il bilanciamento del bianco. Ad esempio, un picco eccessivo nel canale rosso può indicare sovraesposizione in zone calde, mentre un canale blu compresso può suggerire ombre troppo chiuse.

Un aspetto tecnico rilevante è la relazione tra istogramma e curve tonali. Le curve permettono di modificare la distribuzione dei toni in modo selettivo, e l’istogramma diventa il riferimento visivo per capire come queste modifiche influenzano l’immagine. Nei software moderni, come Capture One o DxO PhotoLab, l’istogramma è integrato con strumenti avanzati come il clipping warning, che evidenzia graficamente le aree prive di dettaglio nelle alte luci o nelle ombre.

Dal punto di vista storico, la standardizzazione dell’istogramma come strumento universale è avvenuta attorno al 2005, quando la maggior parte dei software professionali lo includeva come elemento indispensabile. Oggi, persino le app mobili per editing fotografico offrono un istogramma, segno che la cultura fotografica ha assimilato questo concetto come parte integrante del workflow.

Il suo ruolo nella post-produzione è duplice: da un lato, garantisce la correttezza tecnica dell’immagine; dall’altro, consente di controllare l’estetica. Un fotografo esperto non si limita a evitare il clipping, ma utilizza l’istogramma per modellare la distribuzione tonale secondo il proprio stile. Questo approccio consapevole è ciò che distingue una semplice correzione da una vera interpretazione creativa.

Uso Creativo Avanzato dell’Istogramma: Dal Controllo Tecnico alla Visione Artistica

Se l’istogramma nasce come strumento tecnico per ottenere un’esposizione corretta, la sua evoluzione lo ha trasformato in un mezzo creativo. Comprendere il grafico non significa solo evitare errori, ma sfruttarlo per plasmare l’immagine secondo una precisa intenzione estetica.

Un esempio emblematico è la fotografia in chiave alta e chiave bassa. Nel primo caso, il fotografo sposta intenzionalmente la curva verso le alte luci, creando immagini luminose e delicate. Nel secondo, concentra i toni nelle ombre, generando atmosfere drammatiche e intense. L’istogramma diventa così una mappa che guida la costruzione dell’immagine, non un vincolo da rispettare.

Dal punto di vista storico, questa consapevolezza si è sviluppata con la diffusione dei corsi di fotografia digitale negli anni 2010. I manuali non si limitavano più a spiegare come “leggere” l’istogramma, ma insegnavano a “interpretarlo” in funzione del linguaggio visivo. Questo ha aperto la strada a tecniche avanzate come il Expose to the Right (ETTR), che consiste nel spostare la curva verso le alte luci per catturare il massimo dettaglio nelle ombre, riducendo il rumore in fase di elaborazione.

Un altro ambito creativo è la fotografia HDR (High Dynamic Range). Qui, l’istogramma è essenziale per capire come combinare più esposizioni senza perdere dettaglio. Nei software dedicati, come Photomatix o Aurora HDR, il grafico mostra la fusione dei toni, permettendo di controllare la gamma dinamica finale.

Oggi, persino nel video, l’istogramma è affiancato da strumenti come il waveform e il vectorscope, ma il principio rimane invariato: governare la distribuzione tonale per ottenere un risultato coerente con la visione artistica. Il fotografo contemporaneo non considera più l’istogramma un semplice indicatore, ma un linguaggio visivo che dialoga con la composizione, la luce e il colore.

Il suo valore culturale è evidente: padroneggiare l’istogramma significa unire rigore tecnico e sensibilità estetica, proseguendo una tradizione che, pur nata con la fotografia digitale, affonda le radici nella ricerca storica della perfezione tonale. In questo senso, l’istogramma non è solo un grafico, ma una sintesi tra scienza e arte, tra matematica e emozione visiva.

Mi chiamo Maria Francia, ho 30 anni e sono una paesaggista con l’anima divisa tra natura e fotografia. Il mio lavoro mi ha insegnato a osservare il mondo con attenzione: le linee dell’orizzonte, i cambi di luce, la geometria naturale dei luoghi. Da qui è nata la mia passione per la fotografia, soprattutto per quella di paesaggio, che considero un’estensione del mio sguardo progettuale e sensibile. Amo raccontare lo spazio attraverso l’obiettivo, e nel farlo mi affascina conoscere chi, prima di me, ha saputo tradurre in immagine l’essenza di un territorio. Su storiadellafotografia.com esploro il dialogo tra ambiente, fotografia e memoria, cercando sempre di dare voce ai paesaggi, veri protagonisti silenziosi della nostra storia visiva.