Quando nel 2008 Panasonic presentò la Lumix G1, il mondo della fotografia assistette alla nascita di una nuova categoria: la fotocamera mirrorless. Questo termine indicava un sistema privo di specchio reflex, con un sensore digitale sempre attivo e un mirino elettronico (EVF) che sostituiva il pentaprisma ottico. La rivoluzione non fu solo ergonomica, ma anche tecnologica: eliminare il gruppo specchio significava ridurre dimensioni e peso, aprendo la strada a corpi più compatti e ottiche dedicate. Tuttavia, questa scelta portò con sé un problema che all’inizio era sottovalutato: la gestione del calore generato dal sensore e dai circuiti interni.

Nei primi anni, le mirrorless erano orientate alla fotografia statica, con risoluzioni modeste e video limitati a Full HD. Il calore prodotto dai sensori CMOS e dai processori di immagine era contenuto, e il raffreddamento passivo tramite dissipazione naturale e scocca metallica era sufficiente. Ma la corsa alla qualità d’immagine e alle funzionalità video cambiò radicalmente il panorama. Con l’arrivo di sensori ad alta risoluzione (oltre 40 MP) e registrazioni in 4K e successivamente 8K, il consumo energetico e la produzione di calore aumentarono in modo esponenziale. Il sensore, costantemente alimentato per fornire anteprima live e registrazione continua, divenne il principale generatore di calore, seguito dal processore e dai moduli di alimentazione.

Il problema termico si manifestò in modo evidente nel 2020 con la Canon EOS R5, una mirrorless full-frame capace di registrare in 8K RAW. Le prime recensioni evidenziarono limiti di registrazione dovuti al surriscaldamento, con tempi massimi di pochi minuti prima che la fotocamera si spegnesse per proteggere i componenti. Questo episodio segnò un punto di svolta: il raffreddamento non era più un dettaglio progettuale, ma un vincolo critico per le prestazioni. La ragione è tecnica: un sensore che lavora a temperature elevate produce rumore termico, riducendo la qualità dell’immagine e aumentando il rischio di hot pixel. Inoltre, i circuiti elettronici e le batterie subiscono stress termico, accorciando la vita utile del dispositivo.

Storicamente, le reflex non avevano questo problema in modo così marcato. Il sensore era attivo solo durante lo scatto o la registrazione video, mentre il mirino ottico non richiedeva alimentazione. Con le mirrorless, invece, il sensore è perennemente operativo, e il mirino elettronico aggiunge ulteriore carico energetico. Questo cambiamento strutturale ha imposto una riflessione sui materiali e sul design: le scocche in lega di magnesio, inizialmente pensate per robustezza, sono state sfruttate come radiatori naturali, ma la superficie ridotta e la compattezza dei corpi limita la capacità di dissipazione.

Un altro fattore storico è la miniaturizzazione dei componenti. L’evoluzione verso corpi sottili e leggeri ha ridotto lo spazio interno, complicando l’inserimento di heat pipe o ventole. I produttori hanno tentato soluzioni passive avanzate, come paste termiche ad alta conducibilità e piastre in rame, ma con l’aumento delle risoluzioni e dei frame rate (fino a 120 fps in 4K), queste misure non bastano più. Il problema è amplificato dalla richiesta di registrazioni prolungate, tipiche del settore video professionale, dove i limiti di tempo sono inaccettabili.

Il contesto storico mostra quindi una traiettoria chiara: dalle prime mirrorless orientate alla fotografia, con consumi contenuti, si è passati a strumenti ibridi che devono gestire flussi video enormi, compressioni complesse e sensori sempre più densi. Questo ha trasformato il raffreddamento da aspetto secondario a elemento progettuale centrale, influenzando non solo le prestazioni ma anche la percezione del marchio. Canon, Sony, Panasonic e Fujifilm hanno dovuto affrontare critiche e ripensare le strategie, introducendo soluzioni che fino a pochi anni fa sembravano impensabili per una fotocamera compatta.

Evoluzione tecnologica e limiti del raffreddamento passivo

Il raffreddamento passivo è stato il primo approccio adottato dalle mirrorless, ereditando concetti già presenti nelle reflex digitali. Si basa sulla dissipazione naturale del calore attraverso la scocca e componenti interni conduttivi. Nei modelli iniziali, come la Sony NEX-5 (2010) o la Olympus OM-D E-M5 (2012), questa soluzione era sufficiente: sensori da 16 MP, video Full HD e processori relativamente poco energivori non generavano carichi termici critici. Tuttavia, con l’avvento di sensori full-frame e registrazioni in 4K, la situazione cambiò rapidamente.

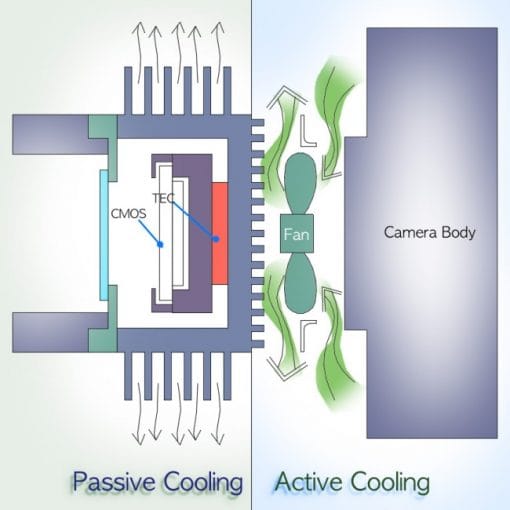

Il principio del raffreddamento passivo è semplice: il calore prodotto dai componenti viene trasferito a superfici più ampie, che lo cedono all’aria circostante. Per migliorare questo processo, i produttori hanno impiegato leghe di magnesio, ottime per robustezza e conducibilità termica, e hanno studiato geometrie interne che favorissero la circolazione dell’aria. Alcuni modelli hanno introdotto heat spreader in rame, posizionati dietro il sensore, per distribuire il calore in modo uniforme. Tuttavia, la fisica impone limiti: senza un flusso d’aria forzato, la dissipazione è lenta, e in spazi ridotti il calore tende ad accumularsi.

Il salto tecnologico avvenne con la diffusione del video 4K a 60 fps e dei profili logaritmici per la post-produzione, che richiedono elaborazioni complesse e bitrate elevati. Il processore d’immagine, cuore della fotocamera, iniziò a lavorare a frequenze più alte, generando calore paragonabile a quello di un SoC per smartphone. A questo si aggiunge il sensore, che durante la registrazione continua produce calore proporzionale alla corrente di lettura e alla tensione di alimentazione. Nei modelli come la Sony A7R III (2017), il raffreddamento passivo raggiunse il suo limite: sessioni video lunghe causavano thermal throttling, riducendo le prestazioni per evitare danni.

Un aspetto critico è la compattezza dei corpi mirrorless, che riduce la massa termica disponibile. Le reflex professionali, come la Canon 1D X Mark II, avevano volumi maggiori e potevano dissipare meglio il calore. Le mirrorless, invece, puntano su portabilità, sacrificando spazio per sistemi di ventilazione. Questo vincolo ha spinto i produttori a soluzioni creative: Panasonic, con la Lumix S1H (2019), fu tra i primi a introdurre una ventola interna, rompendo il tabù della silenziosità assoluta. La scelta fu giustificata dalla necessità di garantire registrazioni 6K senza limiti di tempo, un requisito per il cinema digitale.

Il raffreddamento passivo, pur raffinato con materiali avanzati e design ottimizzati, non può affrontare le sfide poste da 8K RAW, frame rate elevati e codec complessi come ProRes e H.265. La dissipazione naturale è troppo lenta rispetto alla velocità di generazione del calore. Inoltre, la temperatura interna influisce sulla stabilità del colore e sul rumore elettronico, parametri critici per la qualità professionale. Per questo motivo, il settore ha dovuto accettare che il raffreddamento attivo non è un optional, ma una necessità tecnica.

La transizione verso sistemi attivi non è stata immediata: i timori riguardavano rumore acustico, ingombro e affidabilità meccanica. Tuttavia, la pressione del mercato e le esigenze dei videomaker hanno imposto il cambiamento. Oggi, il raffreddamento passivo è considerato sufficiente solo per modelli entry-level o orientati alla fotografia, mentre le mirrorless professionali integrano ventole, heat pipe e, in alcuni casi, moduli esterni di raffreddamento a liquido, come quelli sperimentati da Canon nei suoi brevetti. Questa evoluzione segna una discontinuità storica: la fotocamera non è più solo un dispositivo ottico, ma un sistema elettronico complesso che richiede soluzioni tipiche dell’informatica.

Soluzioni attive: ventole, impugnature e sistemi a liquido

Il passaggio dal raffreddamento passivo a quello attivo nelle mirrorless è stato un momento storico che ha ridefinito il concetto stesso di fotocamera digitale. Per anni, i produttori hanno resistito all’idea di inserire ventole o sistemi meccanici in corpi fotografici, temendo di compromettere la silenziosità e la robustezza. Tuttavia, la pressione esercitata dalle esigenze del mercato video professionale ha imposto un cambio di paradigma. Il primo segnale forte arrivò nel 2019 con Panasonic Lumix S1H, una mirrorless full-frame progettata per il cinema digitale, che integrava una ventola interna per garantire registrazioni 6K senza limiti di tempo. Questa scelta fu rivoluzionaria: per la prima volta, una fotocamera mirrorless dichiarava apertamente che il raffreddamento attivo era indispensabile per prestazioni elevate.

Il principio tecnico dietro le ventole è semplice ma efficace: creare un flusso d’aria forzato che accelera la dissipazione del calore dai componenti critici, come sensore e processore. Tuttavia, la sfida progettuale è complessa. Le ventole devono essere silenziose, compatibili con la tenuta contro polvere e umidità, e non devono generare vibrazioni che possano influenzare la stabilità dell’immagine. Panasonic risolse il problema con un design a canali sigillati, che convoglia l’aria senza compromettere la tropicalizzazione. Questo approccio fu seguito da altri marchi: Fujifilm X-H2S (2022) introdusse un accessorio esterno, il FAN-001, una ventola che si aggancia al retro della fotocamera, dimostrando che il raffreddamento attivo poteva essere modulare.

Canon, dopo le critiche ricevute per i limiti termici della EOS R5, sviluppò brevetti per sistemi di raffreddamento a liquido, una soluzione tipica dei computer ad alte prestazioni. Sebbene non sia ancora diffusa nei modelli commerciali, questa tecnologia prevede heat pipe riempite di liquido refrigerante, che trasferiscono il calore verso zone di dissipazione più ampie. L’idea è di sfruttare il principio di evaporazione e condensazione per ottenere una conduzione termica superiore rispetto ai metalli solidi. Questo approccio, se implementato, potrebbe consentire corpi più compatti senza sacrificare la capacità di registrare in 8K per ore.

Un’altra innovazione riguarda le impugnature ventilate, introdotte come accessori per modelli professionali. Queste grip non solo offrono autonomia aggiuntiva tramite batterie, ma integrano ventole che aspirano aria attraverso il vano batteria, creando un flusso che raffredda il corpo macchina. Sony ha sperimentato soluzioni simili per le sue linee dedicate al cinema, come la FX3, dove la ventola è integrata nel corpo senza compromettere la portabilità. L’obiettivo è chiaro: garantire operatività continua in ambienti caldi, condizione tipica delle produzioni cinematografiche.

Dal punto di vista storico, queste soluzioni segnano una convergenza tra fotografia e informatica. Le mirrorless moderne sono, di fatto, computer ottimizzati per l’elaborazione di immagini, e come tali richiedono sistemi di raffreddamento simili a quelli dei laptop o delle workstation. L’adozione di ventole e heat pipe non è più vista come un compromesso, ma come una caratteristica premium. I produttori comunicano apertamente la presenza di sistemi attivi, trasformandoli in argomento di marketing: Panasonic e Fujifilm, ad esempio, sottolineano la possibilità di registrare senza limiti di tempo, un vantaggio competitivo rispetto ai modelli che si affidano solo al raffreddamento passivo.

Il futuro prossimo potrebbe vedere l’integrazione di moduli esterni di raffreddamento intelligente, con ventole controllate via software e sensori termici che regolano la velocità in base alla temperatura interna. Alcuni brevetti Canon e Nikon suggeriscono anche l’uso di materiali a cambiamento di fase (PCM), capaci di assorbire calore durante la registrazione e rilasciarlo lentamente quando la fotocamera è a riposo. Queste soluzioni, sebbene complesse, rispondono a una necessità concreta: mantenere la temperatura entro limiti sicuri per preservare la qualità dell’immagine e la durata dei componenti elettronici.

Implicazioni progettuali e materiali nella dissipazione termica

Il raffreddamento attivo non è solo una questione di aggiungere ventole: implica una revisione completa del design interno delle mirrorless. Ogni componente, dal sensore al processore, deve essere posizionato considerando il flusso termico. Storicamente, le fotocamere erano progettate con priorità ottiche ed ergonomiche; oggi, la gestione del calore è un vincolo che influenza la disposizione dei circuiti, la scelta dei materiali e persino la forma del corpo macchina.

Il sensore, principale fonte di calore, è montato su una piastra che deve garantire rigidità meccanica per la stabilizzazione e, al tempo stesso, conducibilità termica per trasferire il calore. Le piastre in rame sono preferite per la loro elevata capacità di conduzione, ma il rame è pesante e costoso, quindi spesso si opta per leghe composite che bilanciano peso e prestazioni. Dietro il sensore, i produttori inseriscono heat spreader collegati a heat pipe, che convogliano il calore verso zone meno critiche, come il retro del corpo o l’impugnatura.

Il processore d’immagine, cuore dell’elaborazione, è un altro punto caldo. Nei modelli di fascia alta, come la Sony A7S III, il processore lavora a frequenze elevate per gestire codec complessi e frame rate elevati. Questo richiede dissipatori dedicati, spesso integrati nella scheda madre con paste termiche ad alta efficienza. La sfida è mantenere tutto in uno spazio ridotto, senza compromettere la tropicalizzazione e la resistenza agli urti.

Dal punto di vista dei materiali, la scocca gioca un ruolo cruciale. Le leghe di magnesio, standard nelle fotocamere professionali, offrono un buon compromesso tra leggerezza e conducibilità termica. Tuttavia, alcuni produttori stanno sperimentando polimeri rinforzati con grafite, che migliorano la dissipazione senza aumentare il peso. Anche la verniciatura influisce: finiture opache scure tendono ad assorbire più calore dall’ambiente, mentre superfici chiare riflettono la radiazione solare, riducendo il riscaldamento esterno.

Un aspetto spesso trascurato è la gestione del calore in condizioni ambientali estreme. Le riprese in climi caldi, tipiche di produzioni cinematografiche in esterni, mettono a dura prova i sistemi di raffreddamento. Alcuni modelli, come la Panasonic S1H, includono algoritmi che monitorano la temperatura interna e regolano la velocità della ventola per evitare picchi termici. Questo approccio software è complementare alla progettazione hardware: senza un controllo intelligente, il raffreddamento attivo rischia di essere inefficiente o rumoroso.

Storicamente, la fotografia non aveva mai affrontato problemi termici di questa portata. Le pellicole non generavano calore, e le fotocamere meccaniche erano insensibili alla temperatura, salvo per la lubrificazione. Oggi, invece, la termica è una disciplina centrale nella progettazione fotografica, al pari dell’ottica e dell’elettronica. Questo cambiamento riflette la trasformazione della fotocamera in un sistema elettronico complesso, dove la qualità dell’immagine dipende non solo dall’ottica e dal sensore, ma anche dalla capacità di mantenere condizioni operative stabili.

Le implicazioni progettuali si estendono anche alla ergonomia. L’inserimento di ventole e heat pipe richiede spazio, influenzando la forma del corpo e la disposizione dei comandi. Alcuni modelli hanno dovuto sacrificare compattezza per garantire raffreddamento adeguato, un compromesso che segna la fine dell’era delle mirrorless ultra-sottili per il segmento professionale. In sintesi, il raffreddamento attivo non è un semplice accessorio: è un elemento strutturale che ridefinisce la progettazione delle fotocamere moderne.

Fonti

- https://www.panasonic.com/global/consumer/lumix/s1h.html

- https://www.canon-europe.com/news/eos-r5-overheating/

- https://fujifilm-x.com/global/products/accessories/fan-001/

- https://pro.sony/en_GB/technologies/fx3

Mi chiamo Marco Adelanti, ho 35 anni e vivo la mia vita tra due grandi passioni: la fotografia e la motocicletta. Viaggiare su due ruote mi ha insegnato a guardare il mondo con occhi più attenti, pronti a cogliere l’attimo, la luce giusta, il dettaglio che racconta una storia. Ho iniziato a fotografare per documentare i miei itinerari, ma col tempo è diventata una vera vocazione, che mi ha portato ad approfondire la storia della fotografia e a studiarne i protagonisti, gli stili e le trasformazioni tecniche. Su storiadellafotografia.com porto una prospettiva dinamica, visiva e concreta: mi piace raccontare l’evoluzione della fotografia come se fosse un viaggio, fatto di tappe, incontri e visioni. Scrivo per chi ama l’immagine come mezzo di scoperta e libertà, proprio come un lungo viaggio su strada.