Nel lessico della fotografia digitale, BSI indica una architettura retroilluminata in cui la luce entra dal lato opposto rispetto alla metallizzazione e ai transistor del pixel. L’idea, apparentemente semplice, presuppone una profonda riorganizzazione della struttura del sensore: si rovescia il wafer di silicio, si assottiglia il substrato fino a pochi micron e si espone direttamente il fotodiodo alla radiazione incidente, spostando dietro di esso la rete dei collegamenti. Questa inversione elimina gran parte delle ombre elettroniche generate dal cablaggio in un sensore tradizionale front-illuminated, migliorando riempimento ottico ed efficienza quantica. Prima di diventare familiare nelle fotocamere e negli smartphone, la retroilluminazione è stata a lungo una tecnologia “di nicchia”, coltivata in ambito scientifico: negli osservatori astronomici e nelle telecamere a bassissima illuminazione si impiegavano già CCD back-thinned e back-illuminated, capaci di raggiungere QE di picco superiore all’80–90% grazie alla rimozione del silicio in eccesso e all’uso di trattamenti superficiali anti-riflesso. In questo alveo scientifico operarono protagonisti come Tektronix (fondata nel 1946 a Portland, attiva), la britannica e2v – oggi Teledyne e2v – con radici industriali nel 1947 a Chelmsford e acquisita da Teledyne nel 2017, e i laboratori universitari che, a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta, perfezionarono la tecnica del back-thinning per abbattere la dispersione di carica e potenziare la risposta nell’ultravioletto. Nel frattempo, la spinta concettuale alla sensoristica a stato solido aveva preso forma già nel 1969 con l’invenzione del CCD ai Bell Labs ad opera di Willard S. Boyle (n. 1924 – m. 2011) e George E. Smith (n. 1930), un passaggio storico che apre la lunga marcia dalle emulsioni alla fotoelettronica ad alta sensibilità.

In ambito CMOS, la retroilluminazione rimase per anni un traguardo ingegneristico più che un prodotto: la difficoltà non era tanto immaginare il capovolgimento, quanto industrializzare la filiera, rendendo affidabile la laminazione estrema del wafer, gestendo la fragilità meccanica del silicio sottile e domando fenomeni come crosstalk, corrente di buio e incremento dei pixel difettosi dopo i processi di thinning. Lo scalino storico si colloca fra 2008 e 2009, quando due attori industriali consolidano l’idea in portafogli commerciali: la californiana OmniVision Technologies (fondata 1995, resa privata nel 2016, operativa) presentò nel 2008 l’architettura OmniBSI, con un sensore da 8 MP su area 1/3″ e pixel 1,4 μm, indirizzato ai moduli sottili per telefoni; pochi mesi dopo Sony (fondata nel 1946 a Tokyo, attiva), parallelamente alle prime dimostrazioni, battezzò Exmor R e nel 2009 lo portò nei primi prodotti di massa, dalle Cyber-shot ai camcorder, fino alle compatte. La narrazione tecnologica, a questo punto, muta velocità: con pixel sempre più minuti, il vantaggio della retroilluminazione cresce perché il rapporto tra area attiva e area occupata dal wiring diventa più critico al ridursi del passo. Portare la metallizzazione “dietro” consente di recuperare superficie fotosensibile, migliorando la sensibilità a bassi livelli di luce senza sacrificare la densità di integrazione, e innalzando la tolleranza agli angoli di incidenza (chief ray angle) che i gruppi ottici compatti impongono.

Nel giro di un paio d’anni, la formula BSI-CMOS travasa dai primi comparti “mobile” alla fotografia generalista. L’arrivo negli smartphone – con casi celebri come HTC (fondata 1997, attiva) e Apple (fondata 1976, attiva) – ha il sapore di una adolescenza industriale: le fotocamere tascabili devono convivere con ottiche cortissime, vincoli severi di spessore e aperture spinte, un campo dove la raccolta fotonica del BSI fa la differenza. La transizione non cancella il ruolo dei CCD BSI in astronomia e scienza (ancora oggi standard per molte bande spettrali), ma sancisce il primato del CMOS retroilluminato nel consumo di massa grazie alla compatibilità con conversione A/D colonnare, noise shaping on-chip e drum di funzioni computazionali prossime al sensore. Si configura così la costellazione di imprese che avrebbero segnato la decade successiva: Sony Semiconductor Solutions (costituita nel 2015, attiva), OmniVision con il consolidamento dei pixel submicron, Aptina Imaging (nata nel 2008 come spin-off di Micron, acquisita da ON Semiconductor nel 2014, oggi onsemi), e l’Europa della sensoristica scientifica con Teledyne e2v.

Il percorso storico-tecnico mette in luce un filo rosso: ogni salto nella miniaturizzazione del pixel impone una rinegoziazione delle perdite ottiche e delle barriere elettriche interne al pixel. La retroilluminazione consente di evitare l’ostruzione generata da metallizzazione e transistor, ma inaugura una nuova stagione di problemi: dalla stabilità del silicio assottigliato alla passivazione della superficie posteriore, fino alla gestione delle diffusioni laterali che peggiorano la Modulation Transfer Function alle alte frequenze spaziali. La svolta di massa tra 2008 e 2010 non sarebbe stata possibile senza una filiera di bonding di precisione, allineamento ottico sub-micrometrico, e metrologia spettrale maturata in decenni di pratica con i back-thinned CCD per la ricerca. In questo senso il BSI-CMOS è meno un’invenzione assoluta e più una sintesi storica fra scuola scientifica e industria del largo consumo, con il merito di avere trasferito a scala planetaria un paradigma nato per contare fotoni al limite del rumore.

Architettura e fisica del BSI: efficienza quantica, angoli di incidenza e controllo dei difetti

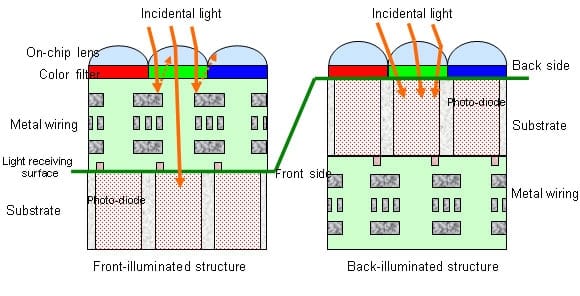

L’architettura front-illuminated impone alla luce di attraversare, prima di raggiungere il fotodiodo (o la giunzione pinnata di un pinned photodiode), una foresta di materiali: microlenti, strati dielettrici, filtri colore, metallizzazioni, transistor. Ogni interfaccia introduce riflessioni, assorbimenti parassiti e diffusione, riducendo il numero di fotoni che realmente generano coppie elettrone‑lacuna nel volume sensibile. Con l’architettura back‑side illuminated, la sequenza si capovolge: la radiazione incide direttamente sul lato assottigliato del substrato p-type – tipicamente qualche micron di spessore ottico – e incontra il depletion region del fotodiodo senza attraversare il cablaggio. L’effetto macroscopico è un aumento della efficienza quantica (QE) sull’intero spettro visibile, con vantaggi particolarmente robusti nella banda blu‑UV, tradizionalmente penalizzata dal polisinci e dai dielettrici frontali. Non è raro misurare QE prossime o superiori al 90% in dispositivi BSI ottimizzati per applicazioni scientifiche, mentre i BSI per imaging generalista, vincolati da filtri colore e microlenti, si collocano tipicamente su plateau inferiori ma significativamente più alti degli omologhi FSI.

Questo guadagno fotonico, determinato dall’apertura ottica effettiva, è tanto più prezioso quanto più si riduce il passo del pixel. Al diminuire della dimensione, infatti, il fill factor geometrico cala in FSI perché i transistor occupano una frazione crescente della cella. In BSI, spostando la circuiteria “dietro”, si recupera area attiva anche per pixel sub‑micron. Ma la resa non è gratis: portare la giunzione all’interfaccia posteriore espone la struttura a stati di superficie che alimentano corrente di buio e generano white pixels stabili. La risposta industriale si affida a passivazioni chimico‑fisiche e a trattamenti di superficie (ossinitruri a bassa difettività, delta‑doping in ambito scientifico) per schermare i trap e stabilizzare il potenziale. In parallelo, per frenare la diffusione laterale dei portatori – responsabile di crosstalk e calo di MTF agli alti dettagli – si adottano trincee di isolamento (DTI, Deep Trench Isolation), veri muri dielettrici scavati fra i pixel che confinano la carica e mantengono selettività cromatica sotto i filtri Bayer.

La geometria BSI introduce un altro vantaggio spesso trascurato: migliora la tolleranza all’angolo d’incidenza. Nei moduli sottili dei telefoni, i chief ray angles possono superare i 25–30° ai bordi del campo; in FSI, le microlenti devono “piegare” raggi molto obliqui attraverso stack metallici e dielettrici, con vignettatura di sensibilità e shift cromatico. In BSI la metallizzazione è dietro e il percorso ottico verso il fotodiodo è più libero, con minori perdite angolari; il risultato è una uniformità di risposta sul campo migliore a parità di ottica, che si traduce in color shading e vignettatura più controllabili via profili. Questo spiega perché il BSI sia stato accolto con entusiasmo nei sistemi grandangolari compatti, ma benefici anche sensori più grandi per cui le ottiche a retrofoco corto impongono raggi obliqui.

Sul piano elettrico, l’architettura CMOS attiva ha trovato nella retroilluminazione la piattaforma per consolidate innovazioni di lettura: conversione A/D colonnare (column‑parallel ADC) e doppia correlazione (CDS) integrata riducono il rumore di lettura, mentre la maturità di circuiti on‑chip vicini al pixel abilita funzioni come HDR misurato in pixel (dual conversion gain, dual slope), sommatorie temporali e percorsi di riduzione del rumore in tempo reale. La corrente di buio resta una variabile critica: dipende da temperatura, passivazione posteriore e stress da thinning; a livello di processo, la chiave è ridurre i difetti generati dal taglio del wafer e stabilizzare interfacce e campi elettrici nella zona attiva. La non‑uniformità di risposta (PRNU), accentuata da variazioni locali di spessore e topografia, è affrontata con microlenti a geometria localizzata e con grid ottiche posteriori che canalizzano la luce verso il pozzo, riducendo l’alea statistica tra pixel contigui.

Una parentesi a sé merita la spettroscopia nel vicino infrarosso (NIR): l’assottigliamento del silicio cambia il profilo di assorbimento per lunghezze d’onda lunghe, dove la profondità di penetrazione aumenta. Per non perdere sensibilità NIR, i produttori modulano lo spessore ottico e strutturano il pozzetto di raccolta in funzione della banda, mentre in ambito scientifico si ricorre a substrati ad alta resistività e a depletion profondi (fully depleted) per estendere la risposta. Di contro, la gestione del blu‑UV trae enorme vantaggio dalla BSI, motivo per cui i CCD retroilluminati sono tuttora preferiti in astronomia per misure di precisione in quelle bande, mentre il BSI‑CMOS ha chiuso il gap nelle applicazioni dove velocità, rolling/ global shutter, e integrazione di calcolo sono imprescindibili.

La tecnologia BSI non si esaurisce nell’ottica e nel dispositivo: l’integrazione d’impilamento ha trasformato il sensore in un sistema su più layer. Con i primi BSI si ricorreva a TSV e bonding ossido‑ossido; in seguito sono arrivati il hybrid bonding metallo‑metallo a pitch fine, i layer logici dedicati e perfino memorie DRAM integrate nello stack. Questa impalcatura, che storicamente nasce per i pixel piccoli dei telefoni, ha ridefinito anche i sensori più grandi e performanti, perché spostare la logica di calcolo lontano dall’area fotosensibile libera area pixel e consente read‑out paralleli ad altissima velocità con latenze minime. In questo scenario, BSI e stacking diventano i due versanti di una stessa rivoluzione, dove la fisica della raccolta fotonica e l’architettura dell’elettronica confluiscono nella fabbrica di un’immagine.

Dalla BSI “piana” al BSI impilato: colonne A/D, TSV, hybrid bonding e l’età del sensore-sistema

Se la retroilluminazione ha risolto il collo di bottiglia ottico, la stagione successiva ha affrontato il collo di bottiglia architetturale. La domanda di frame rate più elevati, AF a inseguimento in lettura completa, HDR multi‑esposizione in pixel e latenza ridotta non poteva essere soddisfatta solo con miglioramenti incrementali dei percorsi su singolo die. È in questo contesto che il BSI “stacked” si afferma come salto qualitativo: si separa la matrice dei pixel dai circuiti di segnali sottostanti, collegandoli con attraversamenti verticali; il primo impilamento mass‑market vede pixel layer BSI su un layer di logica con ADC colonnari e interfacce ad alta velocità, presto seguiti da topologie a tre layer con memoria integrata per fare buffering del read‑out e operazioni lampo in burst. Il debutto industriale su vasta scala di questa architettura, annunciato nel 2012, sdogana per il mercato mobile una nuova grammatica del sensore: il BSI impilato permette di miniaturizzare senza sacrificare funzioni, spostando in profondità parti corpose di ISP, filtri HDR e logiche di riduzione del rumore, e aprendo lo spazio a funzioni computazionali on‑sensor.

Il percorso di integrazione verticale si è nutrito di progressi di packaging in 3D interconnect. I primi impianti ricorrevano a Through‑Silicon Vias (TSV) con micro‑bump per connettere sensore e logica; questa via, pur consolidata, ha limiti di pitch e ingombro. La transizione verso hybrid bonding ossido‑ossido/rame‑rame consente passi inferiori ai 2–4 μm, abbattendo la resistenza parassita, aumentando la densità di collegamenti e riducendo la capacitance che strozza i fronti digitali. Con l’hybrid bond si possono disporre le linee dati a pitch pixel‑level, sgravando la matrice da bus larghi e distribuiti e liberando layout per DTI e fotodiodi più ampi. Per sfruttare i vantaggi del BSI impilato bisogna però presidiare l’intero processo: la co‑pianarità delle superfici, la pulizia chimica, l’attivazione al plasma che prepara l’interfaccia, l’annealing che consolida i legami metallo‑metallo senza degradare il silicio assottigliato. La ricaduta concreta si misura nei tempi di lettura: sensori impilati di fascia alta raggiungono letture globali o quasi‑global su aree ampie, riducendo rolling shutter e consentendo AF/PDAF su mappa di fase densa senza under‑sampling della matrice.

L’età del BSI impilato ha avuto tappe simboliche anche nel formato pieno. Un caso emblematico è l’integrazione di memoria on‑sensor su sensore full‑frame per garantire burst e otturatore elettronico a velocità prima impensabili su matrici 24×36 mm, con viewfinder senza blackout e tracking capace di aggiornare calcoli di AF predittivo decine di volte al millisecondo. Questo non è solo marketing: significa migrare sul sensore funzioni che inarchitetture precedenti vivevano nel corpo macchina, con vantaggi in latency budget e coerenza temporale tra AF, AE e pipeline di compressione. L’accoppiata BSI‑stacking ha spianato la strada a ulteriori stratificazioni: logiche AI shallow per pre‑classificazione di scene, buffer DRAM in mezzo allo stack per read‑out burst a oltre un miliardo di pixel al secondo, linee HDR che campionano simultaneamente due o più conversion gain sullo stesso pixel.

Le ricadute non si fermano alla fotografia. In machine vision industriale, i BSI impilati con pre‑elaborazione on‑sensor spostano parte del carico di correzione di distorsione, normalizzazione di vignettatura e debayering su FPGA integrati o ASIC posizionati nel layer logico. Nel dominio neuromorfico, l’adozione di BSI per sensori event‑based mette in equilibrio una QE elevata con nuove sfide di parassiti ottici e leak events in presenza di sorgenti molto intense, un’area dove l’isolamento laterale e la geometria del pozzetto continuano a essere raffinati. Nel settore LiDAR e imaging quantistico, l’incontro tra BSI e SPAD impilati su wafer di ROIC separati tramite bonding diretto abilita matrici monofotone a basso jitter temporale e fill factor alto nonostante la complessità della time‑to‑digital conversion per pixel, un risultato che sarebbe impensabile con la sola integrazione planare.

Non va dimenticato il ruolo degli attori industriali che hanno spinto questa stagione. Sony ha scandito la transizione dal BSI “piano” alla famiglia stacked con la linea Exmor RS (dal 2012), estendendola dal mobile alle fotocamere ad ottiche intercambiabili; per parte sua OmniVision ha codificato in letteratura industriale i passi del Gen2 BSI stacking: hybrid‑bond al posto dei TSV laddove possibile, DTI più profondi, grating posteriori per canalizzare la luce, white‑pixel rate sotto le 100 ppm, e soluzioni NIR‑friendly senza rinunciare alla resa nel visibile. Aptina ha percorso una strada diversa per alcuni anni con A‑Pix (un FSI evoluto con lightguides profondi) prima di abbracciare BSI per i pixel da 1,1 μm e inferiori, quindi confluire in ON Semiconductor nel 2014. Nel frattempo, la scienza ha continuato a presidiare la frontiera con CCD retroilluminati back‑thinned ad altissima QE UV e con i primi CMOS scientifici BSI fully depleted per missioni spaziali, sforzi a cui hanno contribuito centri come Fermilab/LBNL, Teledyne e2v e ESA con fabbriche e camera criogeniche dedicate.

Sul piano della qualità d’immagine, la maturità del BSI impilato si misura non solo in SNR a parità di lux, ma nella gestione dell’angolo, nel contenimento del crosstalk e nella linearità del pixel a conversion gain variabile. La scelta del dual conversion gain – basso CG per full‑well capiente, alto CG per rumore di lettura minimo – ha beneficiato della separazione funzionale tra pixel e logica: è più facile instradare bias e letture multiple su colonne dedicate quando i circuiti non contendono l’area attiva. La stabilità termica dello stack – vincolata dalla gestione del calore su layer multipli – è diventata un parametro progettuale quanto ISO e risoluzione; il layout ad alta densità di interconnessioni verticali impone modelli termici accurati per evitare gradienti che si riflettano in pattern di rumore a banda bassa.

Questa traiettoria storica illumina il senso profondo di “BSI sistema”: il sensore non è più una semplice matrice fotosensibile, ma un apparato stratificato in cui ottica, elettronica e calcolo sono stretti in un pacchetto tridimensionale. La retroilluminazione ha liberato i fotoni, lo stacking ha liberato l’architettura: insieme hanno reso plausibile un’idea che vent’anni fa sembrava ossimorica, alta qualità in form‑factor minimi, con tempi di lettura e latenza compatibili con AF continuo, HDR reale e video ad altissimo frame rate senza sacrificare la sensibilità nelle condizioni più difficili.

Fonti

- Back‑illuminated sensor – panoramica tecnica e adozione consumer

- Sony Semiconductor – struttura back‑illuminated e problemi di processo

- Sony – debutto Exmor R in fotocamere digitali (2009)

- Engadget – annuncio Exmor R (2008)

- OmniVision – lancio OmniBSI e primo 8 MP 1/3” (2008)

- OmniVision – premi e descrizione tecnica OmniBSI (2008)

- Sony – Exmor RS, primo stacked CMOS per mobile (2012)

- OmniVision – hybrid bond stacking per piccoli pixel (2018)

- Teledyne e2v – storia e tecniche di back‑thinning in ambito scientifico

- VintageTek – cronologia CCD e applicazioni astronomiche Tektronix

Mi chiamo Marco Adelanti, ho 35 anni e vivo la mia vita tra due grandi passioni: la fotografia e la motocicletta. Viaggiare su due ruote mi ha insegnato a guardare il mondo con occhi più attenti, pronti a cogliere l’attimo, la luce giusta, il dettaglio che racconta una storia. Ho iniziato a fotografare per documentare i miei itinerari, ma col tempo è diventata una vera vocazione, che mi ha portato ad approfondire la storia della fotografia e a studiarne i protagonisti, gli stili e le trasformazioni tecniche. Su storiadellafotografia.com porto una prospettiva dinamica, visiva e concreta: mi piace raccontare l’evoluzione della fotografia come se fosse un viaggio, fatto di tappe, incontri e visioni. Scrivo per chi ama l’immagine come mezzo di scoperta e libertà, proprio come un lungo viaggio su strada.