La storia economica della fotografia è una curva non lineare che parte da centesimi di dollaro pagati per un piccolo ritratto in epoca vittoriana e arriva ai milioni nelle aste contemporanee. In mezzo, onde lunghe: democratizzazione tecnologica, crolli di prezzo, rivoluzioni estetiche, nuove scarsità create dall’edizione, dal formato e dalla provenienza. L’immagine tecnica, nata come soluzione artigianale su lastra, ha imparato presto il linguaggio dei mercati: costo marginale, tiratura, valore di provenienza, record d’asta. Capire perché una fotografia possa costare 50 centesimi o 12,4 milioni di dollari significa attraversare la tecnica insieme all’economia, e concedersi qualche sorriso quando ci si ritrova a spiegare perché una foto del Reno “grigio su grigio” abbia battuto quadri blasonati (spoiler: non ha più il record, ma per un decennio è stata la regina). Nel 2022 il primato è passato a Man Ray – Le Violon d’Ingres – con un’aggiudicazione di 12.412.500 dollari da Christie’s, oggi considerata la fotografia più cara mai venduta all’asta.

Per capire la traiettoria di lungo periodo conviene tornare all’Ottocento. La fotografia commerciale entra nelle strade con il dagherrotipo: lastra di rame argentata, un processo complesso, un oggetto unico. All’inizio degli anni 1840 un ritratto poteva costare diversi dollari; nel pieno della sua diffusione (inizio anni 1850) i prezzi oscillavano: dal mezzo dollaro per immagini da “fabbrica di ritratti” fino ai 2 dollari per un medio formato nello studio di Mathew Brady sulla Broadway. L’informazione viene riportata dalla storiografia classica (Newhall) e ripresa da studi divulgativi: un ordine di grandezza utile, perché ci dice che il ritratto si era già democratizzato per la classe media, senza perdere un’aura di preziosità legata all’unicità della lastra.

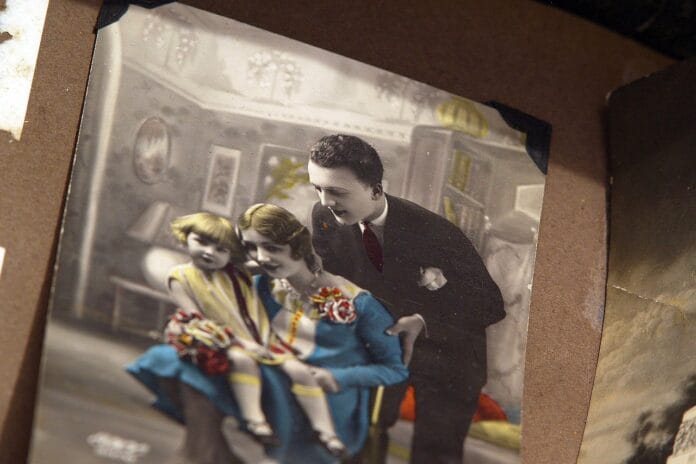

Un secondo sguardo, sempre al XIX secolo, mostra una rapida deflazione dei costi con l’arrivo di ambrotipi, tintypes e carte de visite. Annunci d’epoca e ricostruzioni economiche indicano tariffe di pochi centesimi per una tintype negli anni 1870, con ritmi di produzione dichiarati “cinque minuti” per copia; un set di cabinet cards a fine Ottocento poteva costare 2 dollari la dozzina. È una fotografia che impara il mestiere dell’industrializzazione: il valore unitario scende, i volumi salgono, la fruizione diventa di massa. Ma l’abbassamento del prezzo non uccide il valore; lo sposta. La rarità si trasferisce dal singolo oggetto alla qualità del soggetto, all’autore, alla conservazione. E quando quelle stesse lastre riappaiono in sala d’aste come beni culturali, il pendolo torna verso l’alto: i dagherrotipi importanti possono raggiungere cifre a cinque cifre e oltre, benché il “comune ritratto anonimo” resti mercé di poche decine di dollari. La forbice è antica quanto il medium.

Con il Novecento la fotografia conquista musei e gallerie, e impara una parola chiave: edizione. A differenza del dagherrotipo, il positivo su carta è multiplo: stabilire quanti e quali (vintage, postumo, formato, firma, timbri) determina scarsità artificiale e dunque valore. L’edizione è il ponte che permette alla fotografia di frequentare i listini dell’arte contemporanea; il resto lo fanno formati monumentali e staging concettuale. Andreas Gursky, con Rhein II (1999), porta questa logica al massimo grado: un’immagine ridotta all’essenziale tramite post-produzione digitale e stampata in dimensioni museali. Nel 2011 una stampa è battuta da Christie’s per 4.338.500 dollari; per anni è il record assoluto per una fotografia, fino a quando Man Ray non riscrive la storia nel 2022. Il caso Rhein II è didattico: edizione limitata, scala monumentale, status museale (altre copie in MoMA, Tate, ecc.), narrazione critica. L’immagine, a suo modo ascetica, viene valutata più per la costruzione del sistema di segni e per la sua posizione nella genealogia della fotografia tardo-novecentesca che per il soggetto in sé.

Sul fronte aste, la fotografia convive con cicli economici generali. Nel 2024 e 2025 i grandi auction houses presentano conti solidi ma in calo rispetto ai picchi post-pandemici: Sotheby’s dichiara 6 miliardi di dollari di vendite 2024 (–23% sull’anno precedente), con un settore “luxury” più resiliente e un ricorso crescente alle private sales; Christie’s proietta 5,7 miliardi nel 2024 (–6% YoY), con aste in contrazione ma private sales in crescita del 41%. Nel microcosmo fotografico, analisi indipendenti stimano le vendite 2024 di fotografia a 59 milioni di dollari per le aste dedicate e i segmenti fotografici nelle vendite miste delle tre case principali, in lieve calo ma più resilienti del mercato dell’arte nel suo complesso. Tradotto: il collezionismo fotografico tiene, anche se le stelle non brillano in ogni serata.

E mentre i grandi colpi di martello fanno notizia, la fotografia vive di micro-prezzi nei mercati di massa: microstock e licenze royalty-free che pagano centesimi per download, con percentuali ai contributor che partono dal 15% e, con fortuna e pazienza, arrivano al 40%. I sondaggi fra contributor e le policy ufficiali raccontano un’economia dove la scala vince la qualità: €0,10–€0,80 a licenza non sono rari, con medie mensili per immagine spesso nell’ordine di pochi centesimi se non si superano soglie di portfolio e keywording. È l’altra faccia del titolo di questo editoriale: da centesimi a milioni, a volte nello stesso ecosistema.

La dinamica più intrigante degli ultimi anni, però, riguarda l’hardware fotografico e la sua economia industriale. Dopo una lunga contrazione dovuta alla concorrenza degli smartphone, i dati CIPA indicano che nel 2024 le spedizioni globali di fotocamere digitali sono cresciute a 8,49 milioni di unità (+10% YoY), trainate dalle mirrorless (5,61 milioni; +16%) e da una domanda giovanile (Gen Z) in mercati chiave come la Cina, che registra +24,5% e diventa primario. L’Associazione prevede nel 2025 un’ulteriore, seppur modesta, crescita. Nel frattempo, aumentano i prezzi medi per corpo e ottiche, segno di una rifocalizzazione verso fasce premium e compatti “esperti” che interpretano il desiderio di estetica e controllo in fuga dal “tutto automatico”. Le cifre raccontano una rinascita selettiva più che un ritorno alle masse: meno volumi rispetto al 2012, più valore unitario e margini.

In parallelo, e qui l’ironia è d’obbligo, il film non è morto: Kodak ha riaperto linee e aggiornato macchinari per rispondere a una domanda raddoppiata in cinque anni, spinta da Gen Z e da Hollywood (Nolan che gira Oppenheimer su grande formato ha fatto più PR di mille campagne). Ma l’analogico è un mercato delicato: rincari, riorganizzazioni della catena di fornitura e un equilibrio precario fra cinematografia e still photography (con scelte tattiche sulla vendita di pellicola ai “respooler”). La stessa Kodak, pur investendo nella capacità produttiva, nel 2025 comunica risultati finanziari contrastati e un portafoglio che diversifica oltre la fotografia. Il significato per il fotografo? Scarsità programmata: la pellicola c’è, ma costa di più e costringerà a selezionare; e proprio questa selettività crea valore estetico ed economico in filiere di nicchia, dai laboratori alle stampe baritate.

Il capitolo delle aste torna utile per riallacciare i fili. Il successo di Man Ray nel 2022 non è un caso isolato, ma il culmine di un trend in cui i capolavori storici e i maestri contemporanei sostengono i livelli alti, mentre il segmento medio soffre la volubilità del gusto. La classifica delle fotografie più care – con Edward Steichen, Cindy Sherman, Richard Prince, Jeff Wall e gli stessi Gursky – mappa un pantheon dove contano autorialità, iconicità dell’immagine e rarità del vintage. E contano molto le istituzioni: quando un’opera è presente in MoMA o Tate, il mercato reagisce con quella “sovrapprezzo di certezze” che distingue l’investimento dalla scommessa. A valle, però, nelle aste generaliste, i report autunnali 2024 mostrano buy-in significativi su autori mid-price e risultati misti per la fotografia inserita in vendite “Post-War to Present”. È un invito all’attenzione: narrazione e provenienza pesano come la nitidezza.

Se l’NFT photography è stata l’elefante nella stanza fra 2021 e 2022, i dati 2023–2025 sono una doccia fredda: il volume “art NFT” è crollato oltre il 90% rispetto ai picchi, con partecipazione e prezzi medi in caduta; le impennate di inizio 2022 nascondevano squilibri che il mercato ha poi riassorbito. Questo non cancella la lezione: il collezionismo digitale ha insegnato a tutti a parlare di provenienza on-chain, royalty, unicità criptografica. Ma il valore, di nuovo, si ri-ancora all’autore e alla storia critica dell’immagine: il mondo fisico è tornato al centro, e non sembri retrò dirlo in un’epoca di intelligenza artificiale.

In controluce, dunque, vediamo una costante: il mercato della fotografia premia la scarsità credibile (edizione, vintage, unicità del processo), la scala (nelle licenze mass market) e l’autorevolezza dell’istituzione (musei, fondazioni, grandi collezioni). Le tecnologie cambiano, il prezzo segue filiere diverse, ma il valore resta un atto di fiducia: nella mano (o nell’occhio) che ha fatto la foto, nella storia che quella foto porta sulle spalle, nel contesto che la incornicia – a volte letteralmente.

(Sì, a proposito di cornici: per un dagherrotipo ben conservato, la custodia originale può pesare sul martello quasi quanto il sorriso del soggetto. L’economia, spesso, sta nei dettagli.)

Centesimi, percentuali e pedigree: perché una foto di stock vale 17 centesimi e un gelatino anni ’20 vale milioni

Il cortocircuito che più affascina chi guarda al mercato con occhi tecnici è questo: la stessa categoria di oggetto – una fotografia – è scambiata in un sistema a bassa frizione dove ogni download vale centesimi, e in un sistema a alta frizione dove una copia singola vale milioni. Entrare nelle meccaniche dei due mondi chiarisce sia come si forma il prezzo, sia perché non c’è contraddizione: esistono più mercati per la fotografia, ognuno con funzioni d’uso e metriche di scarsità differenti.

Nel regime microstock, l’immagine è una commodity cognitiva: serve a illustrare un articolo, a popolare un template, a comunicare un concetto. Il valore unitario è eroso dalla sostituibilità: se non questa, un’altra. Le piattaforme strutturano il compenso con royalty percentuali (Shutterstock, per esempio, dal 15% al 40% a seconda del livello del contributor) o con schemi a credito/abbonamento che portano l’incasso reale per il fotografo a €0,10–€0,80 (a volte meno), con medie di pochi centesimi al mese per immagine quando il portfolio non è massivo e iper-ottimizzato. È un gioco di volumi, parole chiave, temi evergreen; la qualità conta, ma la trovabilità e l’aderenza al brief implicito contano di più. L’ironia qui è sottile: il fotografo con un milione di download può guadagnare molto senza che nessuna delle sue immagini valga, singolarmente, più di un caffè.

All’estremo opposto, la fotografia da asta opera in un contesto dove l’immagine non è funzionale alla comunicazione di un contenuto, ma è essa stessa il contenuto che si colleziona. Qui, la sostituibilità è quasi nulla: non posso rimpiazzare Le Violon d’Ingres con un altro nudo surrealista e aspettarmi che il mercato lo valuti allo stesso modo. Il prezzo incorpora pedigree (provenienza, esposizioni, letteratura), stato conservativo, tiratura e formato, firma, periodo di stampa (vintage vs. stampa tarda) e, decisivo, l’autore nel sistema dell’arte. Man Ray che raggiunge 12,4 milioni nel 2022 non è il frutto improvviso di un’asta fortunata, ma l’esito di un percorso museale e critico che assegna a quell’oggetto un ruolo iconico nel racconto del Surrealismo; unicamente in questa cornice un “gelatino” sulla schiena di Kiki de Montparnasse può diventare un blue chip.

Tra i due mondi, come una cerniera, c’è la fotografia d’autore contemporanea che entra in cataloghi e gallerie e, gradualmente, si affaccia alle vendite internazionali. È un territorio dove l’edizione è la valuta primaria della scarsità. Gursky ha insegnato che la combinazione grande formato + postproduzione concettuale + edizione stretta + musei crea un derivato del valore che la fotografia, tradizionalmente, non aveva mai posseduto in forma così esplicita. Quando nel 2011 Rhein II spunta 4,338,500, l’oggetto non è più la “foto del fiume”, ma il manufatto che condensa la poetica di un’epoca – quella della iper-immagine digitale che ripulisce il reale per mostrarne una forma ideale. Ecco il dettaglio gustoso per i tecnici: in catalogo si sottolinea l’uso della post-produzione per eliminare elementi disturbanti (cani, fabbriche). La costruzione digitale non deprime il valore, lo aumenta, perché la fotografia contemporanea ha ormai incorporato l’idea che la verità di un’immagine possa essere concettuale, non ottica. Una resa dei conti elegante con la “fede del vetro” ottocentesca.

Ma quanto pesa il ciclo macro? Nel 2024 le case d’asta hanno visto cali generalizzati; Sotheby’s segna –23% complessivo, con aste fine art più deboli e private sales in crescita, e Christie’s chiude l’anno a –6% sul totale, ma con un autunno brillante che risolleva i conti. Nel fotografico, analisi come quella di ArtTactic fissano il perimetro: 59 milioni in fotografia venduta tra aste dedicate e segmenti fotografici, –5,6% YoY ma meglio del resto del mercato (–27%). La fotografia non è immune, resiste: i record restano appannaggio dei nomi iconici, mentre il mid-market si fa selettivo. E nelle vendite miste, persino autori blue chip possono mancare la stima o rimanere invenduti: un’asta Christie’s del 1° ottobre 2024 mostra un buy-in fotografico vicino al 35%, con alcuni lotti di fascia alta che non trovano acquirente. Segnali chiari: qualità, provenienza e narrazione sono filtri più stretti in un ciclo in raffreddamento.

Spostiamoci sul mercato primario delle apparecchiature e sulle sue ricadute culturali. La fotografia vive una stagione curiosa: l’hardware cresce in valore medio mentre i volumi restano lontani dal 2012. CIPA certifica per il 2024 un rimbalzo a 8,49 milioni di fotocamere spedite, 6,61 milioni delle quali a ottiche intercambiabili; le mirrorless dominano (85% del segmento ILC), mentre le reflex scendono sotto il milione. La Cina è locomotiva, la Gen Z il testimonial involontario che spinge anche i compatti premium (il “caso X100” ha educato il mercato sull’idea di compatto desiderabile). In valore, il mercato cresce più dei pezzi, e la forbice di prezzo fra ottiche full frame e APS-C/MFT si allarga, con medie che per il full frame si attestano ben oltre i 500 euro equivalenti per lente. Questa “premiumizzazione” ha un effetto di seconda istanza sul mercato del lavoro: i professionisti investono in corpi e ottiche costosi, i clienti finali percepiscono qualità e disponibilità e finiscono per riconoscere fee leggermente migliori nei segmenti dove la differenziazione è visibile (ritratto high-end, still life di prodotto, wedding editoriale). Non è una legge universale, ma l’elasticità dell’occhio del committente conta più che in passato.

Sul fronte analogico, la cronaca recente ci ricorda che i mercati della nostalgia sono reali ma fragili. Kodak aggiorna la fabbrica di Rochester (shutdown tecnico nel 2024 per portare più capacità), comunica che la domanda di film è raddoppiata in cinque anni e ribadisce l’impegno a produrre finché ci sarà domanda; contemporaneamente restringe forniture per la pratica del respooling e ristruttura le linee di ricavo. Nei risultati annuali 2024 pubblicati a marzo 2025, segnala utile netto GAAP a 102 milioni, ma ricavi in flessione YoY e un cash flow sotto pressione; il commento del management: investimenti in capacità film e diversificazione (farmaceutico, stampa industriale). La morale per chi compra e vende immagini su pellicola: il costo della materia prima tenderà a salire, la scarsità tornerà a essere un elemento di narrazione commerciale (“stampa da negativo Kodak 120, 2025 batch post-upgrade”), e il collezionismo di stampe analogiche potrà beneficiarne in autenticità percettiva.

E l’esperimento NFT? Dopo il boom 2021–inizio 2022 – con OpenSea che macina miliardi di volume e l’arte NFT che sfiora 25 miliardi di trading nel 2022 – la bolla si sgonfia: 2024–Q1 2025 vedono una contrazione drastica (–93% sul segmento “art NFTs” secondo DappRadar), e nei primi mesi del 2025 i volumi mensili crollano di oltre 60% rispetto a dicembre. Restano nicchie, come gli Ordinals su Bitcoin, che sfuggono momentaneamente alla gravità; ma la fotografia, intesa come immagine collezionabile, sembra aver rinviato la sua seconda vita puramente digitale. Il paradosso è affascinante: proprio quando la generazione AI rende infinitamente replicabile la produzione di immagini, il mercato del valore torna ad ancorarsi al pezzo fisico e alla storia che esso comporta (provenienze, etichette, timbri, cartigli sul verso). Insomma, il retro di una stampa oggi conta più del metadato on-chain di ieri.

Che cosa ci dicono, dunque, i due estremi del prezzo? Che “prezzo” e “valore” in fotografia sono funzioni di contesto. In stock, il prezzo è una funzione di utilità: risolve un problema comunicativo, il valore è nel diritto d’uso, non nell’oggetto. In asta, il prezzo è una funzione di segnale: l’oggetto segnala status, appartenenza a una storia, posizione in un canone. L’economia è diversa, ma un ponte c’è: curare la provenienza anche nel lavoro quotidiano. Una stampa firmata, con edizione dichiarata, carta e inchiostri certificati, didascalia accurata e, sì, una storia archivistica coerente, può trasformare un onesto lavoro professionale in un oggetto collezionabile nel medio periodo. Non tutti diventeranno Man Ray (e pochi vorranno dipingere effe sul dorso dei modelli), ma la metodologia del valore è accessibile: scarsità credibile, documentazione, relazioni con istituzioni.

Il bello della fotografia, anche quando parla di soldi, è che continua a essere un linguaggio. I centesimi della microstock pagano l’addestramento alla chiarezza; i milioni delle aste pagano la complessità della storia che sappiamo raccontare attorno a un’immagine. Il trucco editoriale, per chi fa e per chi compra, è saper camminare su entrambi i marciapiedi. E magari, ogni tanto, attraversare sulle strisce: un progetto ben prodotto, stampato in tiratura corta, documentato, esposto in luoghi giusti, può un giorno finire in un catalogo d’asta. A quel punto, le effe dipinte o ritoccate saranno dettagli; conterà la vostra firma sulla battuta del martello.

La fabbrica della scarsità: edizioni, vintage, formati e carte che spostano milioni

La prima regola per capire quanto vale una fotografia è accettare che il valore non sta solo nell’immagine, ma nell’oggetto che la veicola. In fotografia l’oggetto è, in apparenza, riproducibile all’infinito; il mercato ha risposto costruendo una scarsità credibile fatta di edizioni limitate, vintage print, formati fuori scala e materiali che conferiscono unicità fisica. È in questo equilibrio tra molteplicità potenziale e limitazione intenzionale che la fotografia si è avvicinata ai meccanismi dell’arte contemporanea, superando il suo destino di eterno “secondo medium” rispetto alla pittura. Nel concreto, il collezionista non compra “la foto”, ma quella stampa di quel formato, di quella edizione, stampata in quel periodo e, se possibile, passata per quelle mani (gallerie, musei, collezioni) che ne certificano la posizione nella storia.

Cominciamo dalle edizioni. Dichiarare che esistono, mettiamo, sei stampe in formato monumentale più due artist’s proof non è un vezzo tipografico, ma la base contrattuale che trasforma un positivo su carta in un bene scarso. La prassi contemporanea ha consolidato un lessico: edition of x, AP, PP, HC. In assenza di standard legali internazionali, la trasparenza è la moneta più solida: indicare sul verso o al margine numero di copia, firma, data e, meglio ancora, stampa della galleria, consente al mercato secondario di fidarsi. Internamente, le gallerie serie tengono registri e condition report puntuali; esternamente, il dialogo con istituzioni e archivi d’artista crea un ecosistema in cui la parola chiave è tracciabilità. Qui la fotografia impara dalla grafica d’arte: il corpo a corpo con la carta, il rapporto tra formato e parete, la coerenza di tiratura con la poetica dell’autore.

Poi c’è il tema, assai più spinoso, del vintage. In fotografia significa, con un certo margine di elasticità, stampa coeva alla realizzazione del negativo: quella che nasce vicina nel tempo al momento creativo, spesso nello stesso periodo o progetto, con materiali e stile di stampa coerenti con l’epoca. Il mercato attribuisce al vintage un premio significativo, sia perché più raro (molte immagini storiche hanno tirature esigue, spesso uniche), sia perché più vicino all’intenzione originaria del fotografo e alle chimiche di allora. Una stampa gelatin silver degli anni ’20 o ’30, con i segni di una camera oscura manuale, porta con sé un’aura che una stampa postuma perfetta non potrà imitare senza confessare la propria giovinezza. È la fotografia che scopre la dimensione del tempo come componente di valore: non solo il soggetto “storico”, ma la materialità storica del supporto.

Il formato è l’altro acceleratore di prezzo. La fotografia ha imparato, tra fine Novecento e inizio Duemila, che più grande non significa solo più spettacolare in parete, ma più raro (per ragioni pratiche di stampa, trasporto, conservazione) e più desiderabile per musei e corporate collections. L’avvento delle stampe monumentali ha ridefinito la gerarchia interna delle tirature: stessa immagine, tre formati? La curva di prezzo non cresce in modo lineare con i centimetri; cresce esponenzialmente con la presenza in mostra e con l’adeguatezza del formato all’idea. Una fotografia concepita per la scala architettonica giustifica un prezzo che ingloba non solo la carta e l’inchiostro, ma l’intero impianto produttivo: file gestito in large-format printing, montaggi su supporti acrilici o alluminio, cornici museali con vetri a basso riflesso e filtri UV, logistica specializzata. Il collezionista paga, in parte, questo ecosistema tecnico oltre alla pura “immagine”.

La carta – letteralmente – vale moneta. Tra una baryta fibra e una RC (resin coated), tra un C-print cromogeno e una inkjet pigment su cotone, tra un platino-palladio e una gelatina d’argento tardo; ogni tecnologia porta con sé longevità, densità, gamma tonale e, soprattutto, coerenza storica. L’aderenza del materiale al linguaggio dell’opera è cruciale: stampare un reportage degli anni ’50 su baryta vintage ha un senso filologico e commerciale; una pigment print contemporanea può invece esprimere al meglio un’immagine nata nativamente digitale, con neri profondi e stabilità ai metamerismi della luce di galleria. Negli ultimi anni, molti autori e gallerie hanno adottato certificate of authenticity con firme digitali e micro-ologrammi per ridurre il rischio di stampe spurie o edizioni “creative” fuori numero. Funziona? Funziona quanto la reputazione di chi firma, perché il mercato dell’arte, in ogni medium, è prima di tutto fiducia istituzionalizzata.

Un inciso tecnico spesso trascurato riguarda la conservazione. La fotografia è un materiale sensibile: la luce degrada i coloranti dei C-print e, nel lungo periodo, mette alla prova anche i pigmenti moderni; l’umidità fa lavorare carte e colle; i supporti (Dibond, plexi) rispondono a shock termici e dimensionali. Ad alto livello, il condition report è un documento che incide sul valore quanto una provenienza illustre: bordi bruciati da una vecchia sloppy technique di stampa, viraggi selenio o oro mal dichiarati, minime abrasioni da contatto con la cornice fermano il braccio alzato di più di un bidder. Perché? Perché la sostituibilità materiale della fotografia, in teoria totale, in pratica è limitata quando parliamo di un vintage o di una grande edizione esaurita. Quella copia, con quei segni di lavorazione, sarà sempre diversa da una ristampa perfetta. La differenza tra patina e danno è un’arte sottile che i migliori conservatori sanno leggere; il mercato la prezza di conseguenza.

Il tema della post-produzione merita una riflessione franca. La fotografia contemporanea ha metabolizzato l’idea che la verità dell’immagine sia spesso concettuale: rimozioni, ricomposizioni, montaggi sono diventati linguaggio. Dal punto di vista di mercato, l’importante è la trasparenza: dichiarare workflow, tirature e, quando rilevante, il master file e i software utilizzati. L’acquirente non compra “un file stampabile”, ma quella stampa; la galleria non rilascia “licenze”, ma stampe numerate. In questo senso, la fotografia ha trovato un compromesso di autenticità non diverso da quello della scultura contemporanea: le opere esistono in edizioni limitate garantite dall’autore, e il diritto di produrne ulteriori è contrattualmente escluso.

Infine, c’è il pedigree, la parola che – più di tutte – spiega perché certe foto salgono su una scala di prezzi che altrove sembrerebbe irragionevole. Una stampa esposta in musei di riferimento, pubblicata in monografie fondamentali, proveniente da collezioni note, con etichette storiche sul verso e una linea di proprietà senza zone grigie, avrà un differenziale di valore significativo. La fotografia, come ogni bene culturale, si nutre di storie: ogni timbro di museo, ogni etichetta di mostra, ogni cartiglio conservato aggiunge, letteralmente, strati di capitale simbolico alla carta. E qui, concedetemi una vena ironica: pochi strumenti sono redditizi come un retro ben documentato. A volte, nella penombra dello storage, il verso di una stampa parla più del recto.

Il risultato di tutte queste variabili è una matematica non lineare: la stessa immagine può valere poco in un formato intermedio di stampa tarda e molto in un vintage piccolo, o valere moltissimo nel suo formato monumentale di edizione esaurita. Per chi entra oggi, la strategia è semplice solo a dirsi: comprare linguaggio e storia, non solo pixel; pretendere documenti e traccia; investire in condizione e coerenza. In fondo, la fotografia che fa prezzo è quella che, come un buon negativo, regge bene a lungo le luci e le ombre del tempo.

Dal file al martello: gallerie, fiere, private sales e l’arte (poco visibile) della due diligence

Se i primi capitoli hanno mostrato come si costruisce la scarsità credibile, è il momento di entrare nella filiera che porta una fotografia dallo studio dell’autore al martello di un banditore o alla stretta di mano di una private sale. Il percorso, nel segmento medio-alto, passa attraverso gallerie primarie, fiere specializzate, advisor e auction houses; ciascun attore aggiunge selezione, reputazione e, inevitabilmente, costo di transazione. Capire chi fa cosa e perché aiuta a leggere i prezzi con occhio tecnico, evitando entusiasmi o diffidenze fuori luogo.

La galleria primaria è, per definizione, il luogo dove l’autore costruisce il proprio mercato. Qui si decide la scala delle edizioni, si definiscono listini coerenti fra formati e tecniche, si pianificano mostre che non sono solo eventi culturali ma strumenti di prezzo. Il compito della galleria non è vendere “il più possibile”, ma vendere bene, costruendo uno zoccolo di collezionisti fidelizzati e posizionando opere in istituzioni. È in galleria che si decide l’equilibrio tra primaria e secondaria: troppe stampe sul mercato deprimono i prezzi; troppe poche soffocano la visibilità. Il gallerista serio rifiuta vendite “facili” che mettono a rischio la stabilità della curva di prezzo e lavora su liste d’attesa per i formati più ambiti, pratica spesso criticata ma, se ben gestita, utile a evitare derive speculative.

Le fiere sono acceleratori di contatto. Da Paris Photo alle settimane dell’arte più trasversali, la fotografia guadagna una vetrina internazionale che consente di testare interesse e posizionamento. Portare una serie nuova in fiera equivale a un crash test: si misurano reazioni, si raccolgono pre-commitment per i formati chiave, si sviluppano dialoghi con curatori. In termini economici, la fiera è un costo (stand, spedizioni, assicurazioni, allestimenti), ma anche un moltiplicatore di visibilità che, se ben orchestrato, ritorna in musealizzazioni e pubblicazioni – le due leve che più di tutte spostano il valore nel medio termine. Qui la cura dei materiali diventa spettacolo: cornici perfette, vetri antiriflesso di ultima generazione, illuminazione calibrata per mostrare neri e microcontrasti, schede opera maniacali. Non è scenografia: è didattica del valore.

Quando un corpo di lavoro ha accumulato pedigree sufficiente, può affacciarsi con successo sul mercato secondario. Le auction houses sono barometri, ma non oracoli: raccontano l’umore del momento, non sempre il valore intrinseco. La scelta tra asta e private sale è tattica. In contesti di mercato incerti, le private sales offrono discrezione, controllo del prezzo e tempi flessibili; al contrario, quando un autore o un’immagine sono in fiammata di domanda, un passaggio in asta può costruire record e posizionare un nuovo gradino per la curva dei prezzi. Dal punto di vista operativo, un conferimento in asta richiede due diligence: attribuzione corretta, provenienza lineare, documentazione completa, condition report indipendente. Le stime non sono numeri lanciati ai dadi, ma l’esito di comparables (risultati d’asta di opere simili per autore, periodo, formato, tecnica, provenienza) e di una lettura aggiornata dell’assorbimento del mercato.

Qui entra in scena l’advisor. Figura spesso fraintesa, il consulente costruisce strategie di acquisizione e disinvestimento che tengono insieme gusto, budget e gestione del rischio. In fotografia, dove la variabile condizione è particolarmente sensibile, l’advisor serio porta in dote una rete di conservatori e restauratori in grado di distinguere tra patina e danno, tra vecchie piegaluce e abrasioni più serie, tra montaggi plexi da rifare e allestimenti da conservare perché storici. Un buon advisor non promette guadagni, promette metodo: checklist documentali, confronto con archivi d’artista, controllo di stampe fuori edizione o di tirature parallele in mercati periferici, attenzione ai red flags (numerazioni sospette, retro “troppo puliti”, certificati generici).

Sul piano contrattuale, la fotografia ha peculiarità che vale la pena fissare. Una fattura di primaria dovrebbe riportare titolo, anno dell’immagine, anno della stampa (se diverso), tecnica, formato carta e formato immagine, tiratura e numero di copia, firma (fronte/retro), eventuali timbri di galleria o fondazione, condizioni di esposizione (se l’opera proviene da mostra), diritti di riproduzione non trasferiti (sottolineiamolo: si compra l’oggetto, non i diritti d’autore). Nei passaggi di secondaria, un provenance statement con elenco dei proprietari, vendite, prestiti museali e bibliografia è oro. Le assicurazioni vanno tarate sulla sostituibilità: un C-print contemporaneo in grande formato, in edizione aperta o non esaurita, può essere teoricamente ristampato (se la prassi dell’autore lo consente), ma il valore della copia “sostituita” non coincide con la copia danneggiata; un vintage, o una copia con storia espositiva, hanno invece rimpiazzo impossibile. Le polizze “nail-to-nail” per prestiti museali e quelle “all risk” per collezioni private dovrebbero esplicitare queste differenze.

Capitolo tecnologie. Negli anni dell’euforia digitale si è pensato che blockchain e NFT avrebbero risolto autenticazione e provenienza. La realtà ha insegnato una lezione più sobria: la tracciabilità on-chain è utile quanto è collegata a un sistema off-chain robusto (archivi, fondazioni, notai della cultura). Per una stampa fisica, un COA tradizionale firmato dall’artista o dalla galleria primaria, corredato da immagini del verso, dettagli del bordo, micro caratteristiche non replicabili, resta oggi più efficace di molte soluzioni pur brillanti dal punto di vista informatico. Detto ciò, gli standard ibridi – COA cartaceo con hash del file master depositato, QR che rimanda a una scheda opera mantenuta da fondazione o galleria – stanno diventando prassi virtuosa: non perché “fanno moderno”, ma perché accorciano il tempo della due diligence.

Sul fronte fiscale e logistico, la fotografia non fa sconti. Esportazioni e importazioni scontano regimi diversi a seconda del Paese; le stampe su supporti rigidi aumentano pesi e volumi e richiedono imballaggi a cassa con cornici distanziatrici, angolari e barriere vapore per evitare shock igroscopici. Il condizionamento post-viaggio (lasciare acclimatare l’opera in deposito prima di aprire) non è un eccesso da restauratore ansioso, ma una prima linea di difesa contro fioriture e impronte fantasma. Anche questo è mercato: una stampa con storia di viaggio gestita bene avrà, nel tempo, meno sorprese e dunque meno sconti richiesti dall’acquirente prudente.

Resta l’occhio: quello del collezionista, del curatore, dell’editore. Puoi presidiare tutti i processi, ma alla fine decidi di spendere (o non spendere) perché quell’immagine ti parla in un modo che altre non fanno. Il consiglio editoriale – che è anche tecnico – è di costruire un indice di fiducia personale fatto di luoghi (gallerie affidabili), persone (conservatori, stampatori, curatori) e carte (documenti a prova di archiviazione). La fotografia è un medium che rende visibili le scelte: si vedono in parete, si leggono sul verso, si contano nelle tirature. Ed è proprio questa trasparenza potenziale a renderla – quando è ben gestita – uno dei mercati più razionali dell’arte.

Un’ultima, leggera ironia per chiudere: ogni tanto qualcuno chiede se basti un bel cornicione per far salire il prezzo. La cornice aiuta la presentazione, protegge la condizione e seduce l’occhio. Ma senza storia, edizione e provenienza, resta un bellissimo mobile. E i mobili, si sa, raramente valgono milioni.

Metriche, modelli e psicologia del prezzo: come si “fa” il valore senza farsi male

Se finora abbiamo guardato alla scarsità, alle edizioni, alle provenienze e alla filiera, resta da sciogliere il nodo più operativo: come si calcola un prezzo che non sia una puntata al buio? Domanda scomoda, perché l’arte – e la fotografia in particolare – vive sull’intersezione tra misurabile e intangibile. Un prezzo solido non è mai il frutto di una sola variabile, ma di una matrice in cui i coefficienti tecnici si mescolano a fattori narrativi e psicologici. Il trucco è dichiarare il metodo, accettare i margini d’incertezza e praticare una disciplina che impedisca al desiderio di travestirsi da stima.

Il primo mattone è una curva edizioni/formati che non cambi ad ogni luna. Una struttura sana stabilisce rapporti tra i formati (ad esempio 1:2:3 sul prezzo base tra piccolo, medio, grande), applica un premio crescente per i formati monumentali e un ulteriore moltiplicatore per tirature residue prossime allo zero. Dentro questa cornice, ogni immagine ha una forchetta ragionevole che non si discosta troppo dall’asse dell’autore. In altre parole, l’eccezione (l’immagine iconica che si stacca) deve restare tale; se tutto è “eccezionale”, nulla è credibile. Un sistema coerente non solo educa i collezionisti, ma protegge l’artista dal pendolo degli umori: quando il listino non è un oroscopo, le trattative si fanno più rapide e meno emotive.

La seconda componente è il benchmark di mercato, che non significa rincorrere ogni risultato in asta come se fosse una verità rivelata. I comparables sono utili se sono davvero comparabili: stesso autore, periodo simile, tecnica identica, formato, edizione e condizione allineati, provenienza di livello simile. Una stampa vintage non si confronta con una postuma; un 180×240 cm montato in plexi non “dialoga” con un 40×50 su baryta, se non per raccontare due storie economiche diverse. La tentazione ironicamente più diffusa è quella del “pare il mio”: si prende un risultato record, si chiudono gli occhi sulle differenze, si tracciano frecce sul catalogo e si annuncia trionfanti un nuovo “valore”. La fotografia punisce queste scorciatoie con l’arma più spietata: il silenzio degli acquirenti. La curva scende, e con lei la fiducia.

Terzo tassello: il costo tecnico. Non è elegante parlarne in salotto, ma nel retro di galleria lo si fa eccome. Una stampa di alto livello porta con sé file preparation accurata, stampa su materiali premium, montaggi professionali, cornici museali, vetri a controllo UV, imballi custom e spedizioni con handling specialistico. Tutto questo è capitale immobilizzato finché l’opera non trova parete. Ignorarlo porta a prezzi nominalmente “alti” ma non sostenibili per l’atelier e la galleria; sopravvalutarlo porta a costi spacciati per valore. La regola empirica, sul medio periodo, è di trattare la filiera di produzione come un moltiplicatore del potenziale economico solo quando è coerente con il linguaggio dell’opera: una stampa monumentale ha senso se nasce per reggere la scala, non per giustificare un prezzo.

La quarta variabile è la domanda effettiva, non quella immaginata. Qui la fotografia è maestra di sincerità. Le immagini che funzionano hanno una velocità di assorbimento costante su formati e mercati; quelle che non funzionano generano code di stock, sconti, rientri, permute. Il modo più serio per misurarla, nel primario, è osservare i tempi di vendita per ciascun formato, i repeat buyer, la percentuale di istituzionale rispetto al privato e, soprattutto, il numero di no raccolti per ogni sì. È un indicatore impietoso ma prezioso: se un formato “grande” richiede sempre mesi di convincimento mentre il medio vola via in pochi giorni, forse è la scala a essere ideologica, non necessaria. E un prezzo onesto deve riconoscerlo.

Poi c’è la condizione: la fotografia è un materiale vulnerabile e il mercato lo sa. Un condition report impeccabile è parte del valore; viceversa, minime abrasioni, micro-crack da plexi, impronte da montaggio, slight fading sui C-print, bordi ritoccati con mano pesante diventano elementi che la trattativa prezza al ribasso. A volte la psicologia dell’acquisto è tutta qui: la didascalia racconta la gloria, il retro racconta la verità. E la verità, per quanto scomoda, è la base dell’assicurabilità – un’altra leva sul prezzo, perché un’opera più assicurabile è un’opera più liquida.

La quinta componente, spesso trattata come un tabù, è l’opportunità. Non tutti gli acquisti nascono per entrare in una collezione per sempre; alcuni sono strategici – per costruire un nucleo tematico, per preparare una donazione museale, per aprire un dialogo con un curatore. In questi casi il prezzo accetta un premio che remunera non solo l’oggetto ma la traiettoria che si vuole attivare. Qui, il rischio è confondere la strategia con il wishful thinking: pagare un extra immaginando futuri cataloghi che nessuno ha promesso. La contromisura è scrivere piani: quali passi, quali prestiti, quali pubblicazioni sono realistici entro 12–24 mesi? Se la mappa esiste, il premio ha senso; se è una nuvola, il premio è un capriccio.

Sul lato opposto c’è la gestione del rischio. La fotografia ha una virtù rispetto ad altri media: la possibilità di ridurre l’esposizione lavorando su formati più piccoli, su edizioni secondarie, su autori con mercati locali robusti ma ancora non saturi a livello globale. La strategia del “piede nella porta” – acquisire opere chiave in formato medio per costruire relazione e pedigree, rimandando i formati top a quando la storia è più matura – ha salvato molte casse. È meno glamour, certo, ma evita l’apnea finanziaria. E, quando la relazione con l’autore e la galleria è solida, apre spesso ad allocazioni su lavori museali che altrimenti resterebbero irraggiungibili.

Nella formula del prezzo c’è anche la psicologia. Un listino non è mai solo numeri: è un discorso. I collezionisti leggono coerenza o arbitrarietà; annusano quando l’autore sta “provando” un posizionamento o quando lo ha guadagnato. La fotografia, che chiede trasparenza per statuto, è spietata con l’incoerenza: un rialzo improvviso non sostenuto da mostre, pubblicazioni, acquisizioni o nuovi formati ragionati produce allergie. Al contrario, piccoli step scanditi da pietre miliari – una musealizzazione, una monografia importante, un ingresso in collezione pubblica – vengono accettati come naturali. La parola che ritorna è sempre la stessa: fiducia.

E la tecnologia? Ha un posto preciso: non crea valore, lo custodisce. Archivi di stato dell’opera ben gestiti, COA robusti, fotografie del verso, hash del master file depositati presso entità indipendenti, monitoraggio della luce in esposizione con loggers discreti, piani di conservazione redatti da professionisti: tutto questo non alza il prezzo per magia, ma lo difende. Nel lungo periodo, le opere che invecchiano bene – tecnicamente e documentalmente – guadagnano un premio perché riducono i costi invisibili di ansia e due diligence che ogni acquisizione di livello comporta.

C’è infine la questione del tempo. La fotografia, come ogni linguaggio, matura. Un prezzo saggio tiene conto del tempo di rivelazione: alcune immagini si accendono subito, altre necessitano della lentezza delle mostre, del lavoro critico, delle correlazioni con altre pratiche visive. Impazienza e timidezza costano entrambe: la prima porta a pagare troppe promesse, la seconda a perdere troppi treni. La virtù è nella curva di apprendimento: imparare a riconoscere quando un corpus ha raggiunto il suo punto di non ritorno – quel momento in cui il sistema dell’arte ha deciso che resterà, e allora il prezzo può legittimamente salire – e quando, invece, serve ancora campo.

Se volessimo riassumere in una formula – con una punta di ironia ingegneristica – potremmo scrivere: Prezzo = f(Scarsità credibile, Pedigree documentato, Domanda osservata, Condizione, Coerenza di filiera, Tempo), moltiplicato per un coefficiente che chiameremo Senso, la capacità di tenere insieme tecnica e narrazione senza raccontarsi favole. La fotografia è un’arte che ama le prove: luci, tempi, diaframmi, carte. Il mercato non è diverso: pretende metodo. E quando il metodo c’è, non c’è bisogno di stregoni, né di formule arcane. Bastano una buona lente per guardare i dati, un buon orecchio per ascoltare il sistema, e la pazienza di chi sa che le immagini migliori, come i prezzi migliori, si sviluppano in camera oscura prima che alla luce del sole.

Oltre il prezzo: la fotografia come linguaggio economico e culturale

Arrivati al termine di questa lunga traversata, una verità si impone: il mercato della fotografia non è un semplice listino di cifre, ma un ecosistema narrativo dove tecnica, storia e psicologia si intrecciano. Parlare di valore significa parlare di fiducia, di scarsità credibile, di pedigree documentato, ma anche di desiderio: quello del collezionista che cerca un frammento di tempo, quello dell’autore che vuole lasciare un segno, quello delle istituzioni che costruiscono memoria visiva.

Il paradosso resta affascinante: la fotografia nasce come medium democratico, capace di moltiplicarsi all’infinito, eppure oggi le sue punte di prezzo sfidano le logiche della riproducibilità. Non è contraddizione, è strategia culturale: limitare, certificare, raccontare. Ogni cornice museale, ogni COA, ogni etichetta sul verso è un mattone di questa architettura del valore. E mentre i centesimi della microstock continuano a girare nel circuito globale, i milioni delle aste scrivono la cronaca di un mercato che ha imparato a trattare la fotografia come arte a pieno titolo.

Il futuro? Non lo chiameremo così, perché il futuro è già qui: blockchain che promettono tracciabilità, AI che genera immagini a velocità supersonica, Gen Z che riporta in auge la pellicola e trasforma il vintage in status. Ma il cuore del discorso non cambia: il prezzo è una funzione del tempo e della storia. Una fotografia vale quando è più di un’immagine: quando è testimone, oggetto, idea incarnata. E questo, per fortuna, nessun algoritmo può replicarlo.

La fotografia, insomma, è un linguaggio che ha imparato a parlare anche in euro, dollari e yen, ma senza smettere di dire ciò che ha sempre detto: che il mondo, per essere ricordato, ha bisogno di luce fissata. Il mercato è solo la didascalia di questa frase. Il resto lo scrivono le immagini.

(E sì, se state pensando di comprare un dagherrotipo, controllate il retro. Potrebbe raccontarvi più di quanto dica il sorriso in posa.)

Fonti

- Guinness World Records: Most expensive photograph sold at auction

- Popular Photography: Man Ray’s “Le Violon d’Ingres” at $12.4M

- Wikipedia: List of most expensive photographs

- Christie’s: Photographs Department & artist pages (Gursky)

- Wikipedia: Rhein II (contesto, prezzo, edizione)

- CIPA Press Release 27 Feb 2025: Shipments 2024 e outlook 2025 (PDF)

- Digital Camera World: commento su trend 2024 e Gen Z

- The Art Newspaper / Artnet News: risultati 2024 Sotheby’s e Christie’s

- ArtTactic: Photography Auction Market 2024 (sintesi)

- Shutterstock Contributor: struttura royalty

- Photutorial 2025: medie di guadagno nello stock

- Digital Camera World: domanda pellicola Kodak raddoppiata e upgrade fabbrica

- PetaPixel: impegno Kodak a produrre film e caso Oppenheimer

- Kodak: risultati finanziari FY2024

- Decrypt / DappRadar: volumi NFT 2021–2022

- DappRadar (analisi 2025): crollo art NFTs

- Collector Daily: risultati fotografia in asta mista, 1 Ottobre 2024

Sono Manuela, autrice e amministratrice del sito web www.storiadellafotografia.com. La mia passione per la fotografia è nata molti anni fa, e da allora ho dedicato la mia vita professionale a esplorare e condividere la sua storia affascinante.

Con una solida formazione accademica in storia dell’arte, ho sviluppato una profonda comprensione delle intersezioni tra fotografia, cultura e società. Credo fermamente che la fotografia non sia solo una forma d’arte, ma anche un potente strumento di comunicazione e un prezioso archivio della nostra memoria collettiva.

La mia esperienza si estende oltre la scrittura; curo mostre fotografiche e pubblico articoli su riviste specializzate. Ho un occhio attento ai dettagli e cerco sempre di contestualizzare le opere fotografiche all’interno delle correnti storiche e sociali.

Attraverso il mio sito, offro una panoramica completa delle tappe fondamentali della fotografia, dai primi esperimenti ottocenteschi alle tecnologie digitali contemporanee. La mia missione è educare e ispirare, sottolineando l’importanza della fotografia come linguaggio universale.

Sono anche una sostenitrice della conservazione della memoria visiva. Ritengo che le immagini abbiano il potere di raccontare storie e preservare momenti significativi. Con un approccio critico e riflessivo, invito i miei lettori a considerare il valore estetico e l’impatto culturale delle fotografie.

Oltre al mio lavoro online, sono autrice di libri dedicati alla fotografia. La mia dedizione a questo campo continua a ispirare coloro che si avvicinano a questa forma d’arte. Il mio obiettivo è presentare la fotografia in modo chiaro e professionale, dimostrando la mia passione e competenza. Cerco di mantenere un equilibrio tra un tono formale e un registro comunicativo accessibile, per coinvolgere un pubblico ampio.