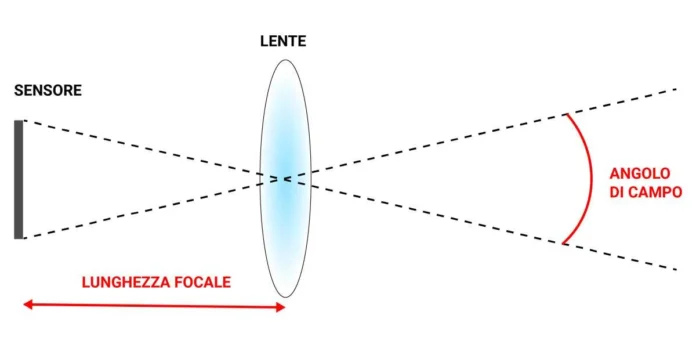

Il concetto di lunghezza focale è uno dei pilastri della fotografia, ma la sua comprensione richiede un viaggio nella storia dell’ottica. La lunghezza focale è la distanza tra il centro ottico dell’obiettivo e il piano focale, quando la messa a fuoco è impostata sull’infinito. Questo parametro, espresso in millimetri, determina l’angolo di campo e, di conseguenza, la percezione della scena. Più la lunghezza focale è corta, più ampio è l’angolo di campo; più è lunga, più stretto diventa, con un effetto di ingrandimento apparente.

Storicamente, il concetto di focale si afferma con la nascita delle prime fotocamere nel XIX secolo. Le ottiche di Daguerre e Niepce erano semplici lenti convergenti, con focali lunghe che richiedevano camere voluminose. Con l’evoluzione tecnologica, la miniaturizzazione delle ottiche e la standardizzazione dei formati portano alla definizione di focali “normali”, “grandangolari” e “teleobiettivi”. Nel formato 35 mm, introdotto da Leica nel 1925, il 50 mm diventa la focale standard, perché offre un angolo di campo simile alla percezione umana. Questa convenzione segna la nascita di una grammatica visiva che ancora oggi influenza la scelta degli obiettivi fotografici.

La lunghezza focale non è solo un numero, ma un fattore estetico. Un 24 mm racconta lo spazio con ampiezza, enfatizzando la profondità; un 85 mm comprime i piani, isolando il soggetto e creando sfondi morbidi, ideale per la fotografia di ritratto. Questa relazione tra focale e prospettiva è stata studiata sin dagli anni Trenta, quando i fotografi di architettura e paesaggio adottavano grandangoli per includere più elementi, mentre i ritrattisti preferivano teleobiettivi per evitare deformazioni del volto.

Con il digitale, la lunghezza focale ha acquisito nuove complessità. I sensori di formati diversi (APS-C, Micro Quattro Terzi, full frame) modificano l’angolo di campo percepito, introducendo il concetto di crop factor. Un 35 mm su APS-C non è più un grandangolo, ma si comporta come un 50 mm equivalente. Questa variabile ha reso indispensabile la conoscenza della focale per evitare errori di composizione. Oggi, chi sceglie un obiettivo deve considerare non solo la focale nominale, ma anche il formato del sensore fotografico, per prevedere la resa visiva.

Dal punto di vista tecnico, la lunghezza focale influisce su parametri chiave come la profondità di campo, la prospettiva e la distorsione. Una focale corta aumenta la profondità di campo, utile nel paesaggio; una focale lunga la riduce, creando sfocati marcati. La prospettiva, invece, dipende dalla distanza di ripresa: avvicinarsi con un grandangolo deforma i volti, mentre allontanarsi con un teleobiettivo li comprime. Questa interazione tra focale e distanza è il cuore della composizione fotografica.

La data di nascita del concetto operativo di lunghezza focale coincide con la standardizzazione dei formati negli anni Venti e Trenta. Da allora, il numero in millimetri è diventato un codice universale, capace di raccontare non solo la tecnica, ma lo stile. Oggi, la lunghezza focale è più di un parametro: è una scelta narrativa che definisce il linguaggio visivo del fotografo.

Zoom vs fisso: come la lunghezza focale influenza la scelta dell’obiettivo

La distinzione tra obiettivi fotografici a focale fissa e zoom è uno dei temi più dibattuti nella fotografia. Entrambi i sistemi ruotano attorno alla lunghezza focale, ma la interpretano in modi diversi. Un obiettivo fisso offre una focale invariabile, costringendo il fotografo a muoversi per cambiare inquadratura. Questa limitazione apparente è in realtà una forza: le ottiche fisse sono più semplici da progettare, garantendo qualità ottica superiore, aperture più ampie e sfocati più morbidi. Un 50 mm f/1.4, ad esempio, è un classico per la fotografia di ritratto, capace di isolare il soggetto con bokeh cremoso.

Gli zoom, al contrario, offrono versatilità. Un 24-70 mm copre dal grandangolo al medio tele, adattandosi a situazioni variabili. Questa flessibilità è preziosa nel reportage e nel viaggio, dove il tempo per cambiare obiettivo è limitato. Tuttavia, la complessità ottica degli zoom comporta compromessi: aperture meno luminose, distorsioni più marcate alle estremità, e talvolta una resa del bokeh meno uniforme. La scelta tra zoom e fisso non è solo tecnica, ma stilistica: chi privilegia la qualità assoluta e la creatività tende verso le ottiche fisse; chi cerca praticità e rapidità opta per gli zoom.

Dal punto di vista storico, gli zoom si diffondono negli anni Sessanta, con l’avvento delle reflex e delle ottiche varifocali. Inizialmente considerati inferiori alle ottiche fisse, migliorano progressivamente grazie ai trattamenti antiriflesso e alla progettazione computerizzata. Oggi, gli zoom professionali come il 70-200 mm f/2.8 sono standard nel fotogiornalismo e nello sport, mentre le ottiche fisse restano insostituibili nel ritratto e nella fotografia artistica.

La lunghezza focale influenza anche la percezione della prospettiva. Con uno zoom, il fotografo può variare la focale senza spostarsi, modificando il rapporto tra soggetto e sfondo. Questo potere è creativo, ma richiede consapevolezza: zoomare da lontano comprime i piani, mentre avvicinarsi con un grandangolo li espande. La prospettiva non dipende dalla focale in sé, ma dalla distanza di ripresa, e gli zoom possono indurre errori se usati senza criterio.

Un aspetto cruciale è la relazione tra focale e sensore fotografico. Su APS-C, un 24-70 mm si comporta come un 36-105 mm equivalente, perdendo parte del grandangolo. Questo influisce sulla scelta del corredo: chi lavora su sensori ridotti deve considerare zoom più corti per compensare il crop factor. Nei sistemi Micro Quattro Terzi, la conversione è ancora più marcata, e un 12-40 mm diventa l’equivalente di un 24-80 mm.

La scelta tra zoom e fisso è quindi una sintesi di fattori: qualità ottica, apertura, peso, costo e stile. Chi padroneggia la lunghezza focale non si limita a scegliere un obiettivo, ma costruisce un linguaggio visivo coerente. In questo senso, la focale è più di un parametro tecnico: è una chiave narrativa che definisce il rapporto tra fotografo e mondo.

Fonti

- https://en.wikipedia.org/wiki/Focal_length

- https://www.cambridgeincolour.com/tutorials/camera-lenses.htm

- https://www.photographylife.com/what-is-focal-length

- https://www.dpreview.com/articles/2666934640/lens-types-explained

- https://www.nikonusa.com/en/learn-and-explore/a/tips-and-techniques/focal-length.html

Sono Manuela, autrice e amministratrice del sito web www.storiadellafotografia.com. La mia passione per la fotografia è nata molti anni fa, e da allora ho dedicato la mia vita professionale a esplorare e condividere la sua storia affascinante.

Con una solida formazione accademica in storia dell’arte, ho sviluppato una profonda comprensione delle intersezioni tra fotografia, cultura e società. Credo fermamente che la fotografia non sia solo una forma d’arte, ma anche un potente strumento di comunicazione e un prezioso archivio della nostra memoria collettiva.

La mia esperienza si estende oltre la scrittura; curo mostre fotografiche e pubblico articoli su riviste specializzate. Ho un occhio attento ai dettagli e cerco sempre di contestualizzare le opere fotografiche all’interno delle correnti storiche e sociali.

Attraverso il mio sito, offro una panoramica completa delle tappe fondamentali della fotografia, dai primi esperimenti ottocenteschi alle tecnologie digitali contemporanee. La mia missione è educare e ispirare, sottolineando l’importanza della fotografia come linguaggio universale.

Sono anche una sostenitrice della conservazione della memoria visiva. Ritengo che le immagini abbiano il potere di raccontare storie e preservare momenti significativi. Con un approccio critico e riflessivo, invito i miei lettori a considerare il valore estetico e l’impatto culturale delle fotografie.

Oltre al mio lavoro online, sono autrice di libri dedicati alla fotografia. La mia dedizione a questo campo continua a ispirare coloro che si avvicinano a questa forma d’arte. Il mio obiettivo è presentare la fotografia in modo chiaro e professionale, dimostrando la mia passione e competenza. Cerco di mantenere un equilibrio tra un tono formale e un registro comunicativo accessibile, per coinvolgere un pubblico ampio.