L’angolo di campo è uno dei concetti più determinanti nella fotografia, poiché definisce la porzione di scena che un obiettivo è in grado di catturare. La sua storia è strettamente legata all’evoluzione delle ottiche e dei formati fotografici, e per comprenderne appieno il significato occorre partire dalle origini della fotografia stessa.

Il termine nasce con le prime sperimentazioni ottiche del XIX secolo, quando pionieri come Joseph Nicéphore Niépce (nato nel 1765, morto nel 1833) e Louis Daguerre (1787-1851) svilupparono i primi procedimenti fotografici. In quell’epoca, il concetto di angolo di campo non era formalizzato, ma già si intuiva che la dimensione della lastra e la lunghezza focale dell’obiettivo determinavano la quantità di scena impressa. Le prime camere oscure utilizzavano obiettivi semplici, spesso derivati da strumenti scientifici, con focali lunghe e campi visivi ridotti, ideali per ritratti e nature morte.

Con l’avvento del dagherrotipo nel 1839, la fotografia acquisì una struttura tecnica più definita. Le lastre erano di grandi dimensioni, e gli obiettivi, come il celebre Petzval del 1840, avevano focali attorno ai 150 mm su formati di circa 18×24 cm. Questo comportava un angolo di campo ristretto, tipico delle ottiche lunghe, che favoriva la resa prospettica naturale ma limitava la capacità di includere ampie porzioni di scena. Il concetto di campo visivo iniziò a essere discusso nei trattati ottici della metà dell’Ottocento, dove si analizzava la relazione tra lunghezza focale e formato.

Il passaggio cruciale avvenne con la diffusione delle fotocamere portatili e dei formati ridotti, a partire dalla fine del XIX secolo. Con l’introduzione del formato 35 mm da parte di Oskar Barnack (1879-1936) nel 1913, la fotografia entrò in una nuova era: la compattezza richiedeva obiettivi più corti per mantenere un angolo di campo simile a quello delle grandi lastre. Così nacque la distinzione tra grandangolo, normale e teleobiettivo, concetti che ancora oggi definiscono la percezione visiva in fotografia.

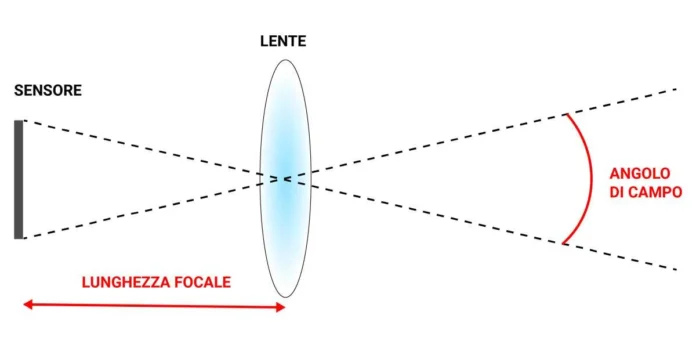

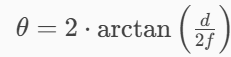

Dal punto di vista tecnico, l’angolo di campo si calcola in funzione della lunghezza focale e della dimensione del sensore o pellicola. La formula classica è:

dove θ è l’angolo di campo, d la diagonale del formato e f la lunghezza focale. Questo legame matematico è alla base della distinzione tra obiettivo grandangolare, normale e teleobiettivo, categorie che hanno plasmato la storia della fotografia.

Questa relazione, formalizzata nei primi decenni del XX secolo, ha permesso di standardizzare la progettazione ottica. Per esempio, su un formato 35 mm (24×36 mm), un obiettivo da 50 mm offre un angolo di campo di circa 46°, considerato “normale” perché simile alla percezione umana. Un 28 mm, invece, raggiunge circa 75°, mentre un 200 mm scende a 12°, restringendo drasticamente la porzione di scena.

Storicamente, la comprensione dell’angolo di campo ha influenzato la nascita di generi fotografici. Il fotogiornalismo, esploso negli anni ’30 con Leica, prediligeva ottiche grandangolari per catturare contesti dinamici, mentre la fotografia di ritratto continuava a favorire focali lunghe per isolare il soggetto. Negli anni ’50 e ’60, con l’avvento delle reflex e dei sistemi a baionetta, la possibilità di cambiare obiettivo rese il controllo dell’angolo di campo una competenza fondamentale per ogni fotografo.

Oggi, il concetto è invariato, ma la tecnologia digitale ha introdotto variabili come il crop factor, legato ai sensori APS-C e Micro 4/3. Questo fattore di moltiplicazione modifica l’angolo di campo percepito: un 50 mm su APS-C (fattore 1,5) equivale a un 75 mm su full frame, restringendo il campo visivo. Tale fenomeno, noto sin dagli anni ’90 con le prime DSLR, ha reso indispensabile la conoscenza del rapporto tra formato e focale per ottenere la composizione desiderata.

Evoluzione Tecnica e Implicazioni Pratiche

L’evoluzione dell’angolo di campo è inseparabile dalla storia delle ottiche e dei supporti fotografici. Nei primi decenni del XX secolo, la progettazione degli obiettivi era vincolata da limiti ottici e materiali. I grandangolari estremi erano rari e complessi da realizzare, poiché richiedevano schemi correttivi per ridurre aberrazioni e distorsioni. Il celebre Biogon di Zeiss, introdotto nel 1934, rappresentò una svolta: grazie a un design simmetrico, offriva un ampio angolo di campo con distorsioni contenute, aprendo la strada alla fotografia architettonica e paesaggistica.

Negli anni ’50, con la diffusione delle reflex 35 mm, il problema principale era la distanza retrofocale, necessaria per consentire il movimento dello specchio. Questo portò alla nascita degli schemi retrofocus, ideati da Pierre Angénieux nel 1950, che permisero di realizzare grandangolari compatibili con le reflex. Da quel momento, il controllo dell’angolo di campo divenne accessibile a tutti i fotografi, non solo ai professionisti con apparecchi a telemetro.

Parallelamente, il concetto di zoom rivoluzionò la gestione del campo visivo. Il primo zoom fotografico di successo, il Voigtländer Zoomar 36-82 mm del 1959, consentiva di variare l’angolo di campo senza cambiare obiettivo, introducendo una flessibilità prima impensabile. Tuttavia, la qualità ottica rimaneva inferiore alle focali fisse, e solo con l’avanzamento dei calcoli computerizzati negli anni ’70 e ’80 si raggiunsero prestazioni elevate.

Dal punto di vista pratico, l’angolo di campo non è solo una questione di geometria, ma influenza profondamente la prospettiva e la percezione spaziale. Un grandangolo accentua la profondità, dilatando le distanze e conferendo dinamismo, mentre un teleobiettivo comprime i piani, creando un effetto di schiacciamento prospettico. Questi fenomeni, studiati sin dagli anni ’20 nei manuali di ottica, sono oggi sfruttati consapevolmente in fotografia di moda, sport e reportage.

Con l’avvento del digitale, la gestione dell’angolo di campo ha acquisito nuove complessità. I sensori di diverse dimensioni hanno imposto la nozione di equivalenza focale, concetto introdotto nei primi anni 2000 per aiutare i fotografi a tradurre le focali in termini di full frame. Inoltre, la fotografia computazionale, sviluppatasi dal 2015 in poi, ha introdotto algoritmi che simulano variazioni di campo visivo, come nelle modalità ritratto degli smartphone, dove il software emula la compressione prospettica tipica dei teleobiettivi.

Un aspetto storico interessante è l’impatto dell’angolo di campo sul design delle fotocamere. Le compatte degli anni ’80, come le celebri Olympus XA e Yashica T4, adottavano ottiche fisse attorno ai 35 mm, considerate ideali per un uso universale. Negli anni ’90, le videocamere e le prime digitali puntavano su focali equivalenti a 28-35 mm per garantire versatilità. Oggi, gli smartphone integrano più moduli ottici per coprire angoli di campo dal supergrandangolo al tele, una soluzione impensabile ai tempi della pellicola.

Dal punto di vista tecnico, la progettazione di obiettivi grandangolari estremi, come i 14 mm o i fisheye da 8 mm, ha richiesto innovazioni radicali. Questi obiettivi, introdotti negli anni ’60 per applicazioni scientifiche e creative, offrono angoli di campo superiori a 180°, deformando la prospettiva in modo caratteristico. La loro storia è legata alla fotografia sperimentale e alla cinematografia, dove venivano impiegati per effetti visivi spettacolari.

Oggi, padroneggiare l’angolo di campo significa comprendere non solo la teoria, ma anche le implicazioni pratiche: dalla scelta dell’obiettivo alla gestione della composizione, fino alla consapevolezza delle distorsioni e della profondità di campo. La conoscenza storica di questo concetto permette di apprezzare come ogni innovazione ottica abbia ampliato le possibilità espressive, trasformando il modo in cui interpretiamo lo spazio fotografico.

Calcolo Avanzato dell’Angolo di Campo e Variabili Ottiche

Il calcolo dell’angolo di campo è apparentemente semplice, ma dietro la formula di base si nasconde una complessità che ha impegnato ottici e ingegneri per oltre un secolo. La relazione tra lunghezza focale e dimensione del sensore è il punto di partenza, ma la realtà è che la geometria ottica introduce variabili come la curvatura del campo, la distorsione e la proiezione dell’immagine, che influenzano il risultato finale.

Storicamente, i primi calcoli erano puramente geometrici, basati su schemi ottici elementari. Nei trattati di fine Ottocento, come quelli di Abbe e Petzval, si analizzava la proiezione dell’immagine sul piano focale, assumendo un sistema perfettamente simmetrico. Tuttavia, con l’evoluzione degli obiettivi, si comprese che la proiezione rettilineare non era l’unica possibile. Gli obiettivi grandangolari estremi, come i fisheye introdotti negli anni ’60, adottano una proiezione curvilinea, che altera la relazione tra angolo di campo e percezione visiva. In questi casi, il calcolo non si limita alla formula classica, ma richiede modelli matematici complessi.

Con l’avvento dei sensori digitali, il concetto di crop factor ha complicato la questione. Un sensore APS-C con fattore 1,5 riduce l’angolo di campo di un obiettivo rispetto al full frame. Così, un 35 mm su APS-C offre lo stesso angolo di campo di un 50 mm su full frame. Questo fenomeno, noto sin dagli anni ’90, ha imposto la necessità di tabelle di equivalenza, oggi integrate nei software delle fotocamere.

Un aspetto poco noto, ma storicamente rilevante, è l’influenza della distorsione ottica sul calcolo dell’angolo di campo. Nei primi grandangolari, come il Zeiss Topogon del 1933, la distorsione era minima, ma con l’introduzione dei retrofocus negli anni ’50 si accettarono compromessi per garantire la compatibilità con le reflex. La distorsione a barilotto, tipica dei grandangolari, altera la percezione del campo visivo, rendendo il calcolo teorico meno aderente alla realtà. Per questo motivo, i produttori indicano l’angolo di campo nominale, calcolato geometricamente, ma la resa visiva può differire.

Negli anni ’70 e ’80, con l’avvento dei calcoli computerizzati, si svilupparono modelli ottici più sofisticati, capaci di prevedere la variazione dell’angolo di campo in funzione della distanza di messa a fuoco. Questo fenomeno, noto come focus breathing, è particolarmente evidente nei teleobiettivi: avvicinando la messa a fuoco, l’angolo di campo si restringe, influenzando la composizione. Nei manuali tecnici di Nikon e Canon degli anni ’80, si trovano grafici che illustrano questa variazione, segno della crescente attenzione verso la precisione ottica.

Oggi, il calcolo dell’angolo di campo è integrato nei software di progettazione ottica, che considerano parametri come la curvatura del campo, la vignettatura e la proiezione. Nei sistemi cinematografici, il concetto è ancora più complesso, poiché si devono considerare i formati anamorfici, che alterano il rapporto tra angolo di campo orizzontale e verticale. Un obiettivo anamorfico 2×, ad esempio, comprime l’immagine orizzontalmente, consentendo di catturare un campo visivo più ampio su pellicola standard.

La conoscenza storica di questi calcoli è fondamentale per comprendere come la fotografia sia passata da una pratica empirica a una scienza esatta. Ogni innovazione ottica, dal Petzval al Biogon, dal retrofocus agli zoom moderni, ha ampliato le possibilità di controllo sull’angolo di campo, trasformando la fotografia in un linguaggio tecnico e creativo sempre più sofisticato.

Influenza sui Generi Fotografici e sulla Cinematografia

L’angolo di campo non è solo una variabile tecnica: è un elemento estetico che ha plasmato la storia della fotografia e del cinema. La scelta della focale, e quindi del campo visivo, determina la percezione dello spazio, la relazione tra soggetto e ambiente, e persino il linguaggio narrativo. Analizzare questa influenza significa ripercorrere la storia dei generi fotografici e delle tecniche cinematografiche.

Nel ritratto, sin dalle origini, si è privilegiato un angolo di campo ristretto. Le prime fotografie di studio dell’Ottocento utilizzavano obiettivi lunghi, che isolavano il soggetto e riducevano le deformazioni prospettiche. Con l’avvento del formato 35 mm, il ritratto si è spostato verso focali comprese tra 85 e 135 mm, considerate ideali per una resa naturale dei volti. Questo standard, consolidato negli anni ’50, è ancora oggi valido, poiché un angolo di campo ridotto comprime i piani e conferisce eleganza alla composizione.

Al contrario, il fotogiornalismo e la street photography, nati negli anni ’30 con Leica, hanno fatto del grandangolo il loro strumento privilegiato. Un 35 mm, con i suoi circa 63° di angolo di campo, permette di includere il contesto senza sacrificare il soggetto principale. Fotografi come Henri Cartier-Bresson hanno sfruttato questa caratteristica per raccontare storie dinamiche, dove l’ambiente è parte integrante della narrazione.

Nella fotografia di paesaggio, l’angolo di campo ampio è essenziale per catturare la vastità dello scenario. Già negli anni ’20, i fotografi di grande formato utilizzavano ottiche da 90 mm su lastre 8×10 pollici, ottenendo campi visivi spettacolari. Con il formato 35 mm, il 24 mm è diventato il grandangolo classico per il paesaggio, mentre i fisheye, introdotti negli anni ’60, hanno aperto nuove possibilità creative, deformando la prospettiva per effetti drammatici.

Nel cinema, l’angolo di campo ha assunto un ruolo narrativo sin dagli albori. I primi film dei fratelli Lumière, girati con ottiche normali, offrivano una visione neutra, ma già negli anni ’20 registi come F.W. Murnau sperimentavano grandangoli per accentuare la tensione drammatica. Negli anni ’40, il deep focus di Orson Welles in Citizen Kane sfruttava ottiche corte per mantenere nitidezza su più piani, trasformando la percezione dello spazio filmico.

Con l’avvento del CinemaScope negli anni ’50, il concetto di angolo di campo si intrecciò con i formati anamorfici. Gli obiettivi anamorfici, comprimendo l’immagine orizzontalmente, consentivano di registrare campi visivi amplissimi su pellicola standard, creando l’effetto panoramico che caratterizza il cinema epico di quell’epoca. Negli anni ’70, registi come Stanley Kubrick sfruttavano grandangoli estremi per effetti psicologici, come nel celebre corridoio di Shining, dove la dilatazione prospettica genera inquietudine.

Oggi, nella cinematografia digitale, il controllo dell’angolo di campo è ancora più sofisticato. Le camere con sensori Super 35 o full frame, abbinate a ottiche intercambiabili, permettono di modulare il campo visivo con precisione. Inoltre, la fotografia computazionale e gli effetti digitali consentono di simulare variazioni di angolo di campo in post-produzione, ampliando le possibilità creative.

La storia dimostra che l’angolo di campo non è un semplice dato tecnico, ma un elemento espressivo che ha influenzato stili, linguaggi e generi. Comprenderne l’evoluzione significa leggere la fotografia e il cinema come discipline in cui la tecnologia e l’estetica si fondono, dando vita a immagini che non solo rappresentano la realtà, ma la interpretano.

Implicazioni nella Progettazione Ottica Moderna

La progettazione ottica contemporanea è il risultato di oltre un secolo di evoluzione, e l’angolo di campo è uno dei parametri più critici nella definizione delle caratteristiche di un obiettivo. Ogni scelta progettuale, dalla curvatura delle lenti alla disposizione dei gruppi ottici, è influenzata dalla necessità di garantire un campo visivo coerente con le aspettative del fotografo e con le specifiche del formato.

Nei primi decenni del XX secolo, la progettazione era vincolata da limiti materiali e dalla mancanza di strumenti di calcolo avanzati. Gli schemi ottici erano relativamente semplici, come il Tessar di Zeiss (1902), che offriva un angolo di campo moderato e una qualità elevata per l’epoca. Tuttavia, con la diffusione delle reflex e la richiesta di grandangolari spinti, si dovettero affrontare sfide complesse. Il problema principale era la distanza retrofocale, che impediva l’uso di schemi simmetrici su fotocamere con specchio mobile. La soluzione arrivò con il retrofocus, introdotto da Pierre Angénieux nel 1950, che consentì di progettare obiettivi grandangolari compatibili con le reflex, mantenendo un angolo di campo ampio senza sacrificare la funzionalità meccanica.

Negli anni ’70 e ’80, la progettazione ottica entrò in una fase di rivoluzione grazie ai calcoli computerizzati. Software dedicati permisero di simulare il comportamento della luce attraverso sistemi complessi, ottimizzando parametri come la aberrazione cromatica, la distorsione e la curvatura di campo. Questo portò alla nascita di obiettivi grandangolari estremi, come i 14 mm rettilineari, capaci di offrire angoli di campo superiori a 114° con distorsioni contenute. Parallelamente, gli zoom iniziarono a competere con le focali fisse, grazie a schemi ottici sofisticati che garantivano una qualità elevata su tutto il range di focali.

Un aspetto cruciale nella progettazione moderna è la gestione della proiezione dell’immagine. Gli obiettivi rettilineari cercano di mantenere le linee dritte, mentre i fisheye adottano proiezioni curvilinee per ampliare l’angolo di campo oltre i 180°. La scelta della proiezione non è solo tecnica, ma estetica: un fisheye introduce una deformazione che può essere sfruttata creativamente, mentre un grandangolare rettilineare è preferito per architettura e paesaggio, dove la fedeltà geometrica è essenziale.

Con l’avvento del digitale, la progettazione ottica ha dovuto affrontare nuove sfide. I sensori, a differenza della pellicola, hanno una superficie sensibile piatta e richiedono un’incidenza della luce il più possibile perpendicolare per evitare vignettatura e perdita di nitidezza ai bordi. Questo ha portato alla nascita di schemi ottici dedicati, come i obiettivi asferici, che correggono le aberrazioni mantenendo compattezza e qualità. Inoltre, la miniaturizzazione richiesta dagli smartphone ha imposto soluzioni radicali: lenti sottili, gruppi flottanti e persino sistemi periscopici, che permettono di ottenere angoli di campo variabili in spazi ridottissimi.

Un altro elemento chiave è la correzione digitale. Oggi, molti obiettivi sono progettati in sinergia con il software della fotocamera, che interviene per correggere distorsioni e vignettatura. Questo approccio, impensabile ai tempi della pellicola, ha permesso di ridurre i compromessi ottici, ampliando le possibilità creative. Tuttavia, la correzione digitale non elimina la necessità di una progettazione accurata: l’angolo di campo deve essere definito con precisione per garantire la coerenza tra immagine catturata e immagine elaborata.

La storia della progettazione ottica dimostra che l’angolo di campo è molto più di un dato geometrico: è un vincolo che orienta scelte tecnologiche, influenza il design delle fotocamere e determina l’esperienza visiva del fotografo. Ogni innovazione, dal retrofocus agli obiettivi asferici, è stata motivata dalla necessità di controllare il campo visivo, confermando il ruolo centrale di questo parametro nella fotografia moderna.

Angolo di Campo nella Fotografia Digitale e Mobile

L’era digitale ha trasformato radicalmente il concetto di angolo di campo, introducendo variabili che non esistevano nella fotografia analogica. Se in passato il campo visivo era determinato esclusivamente dalla lunghezza focale e dal formato della pellicola, oggi entrano in gioco fattori come il crop factor, la fotografia computazionale e la multi-camera integration, che hanno ridefinito il modo in cui i fotografi e gli utenti percepiscono e controllano il campo visivo.

Il primo cambiamento significativo è stato l’introduzione dei sensori di dimensioni ridotte. Le prime DSLR degli anni ’90 utilizzavano sensori APS-C, con fattore di moltiplicazione 1,5, che restringeva l’angolo di campo rispetto al full frame. Questo fenomeno ha generato la necessità di ricalcolare le equivalenze focali, concetto che oggi è familiare a ogni fotografo digitale. Un 50 mm su APS-C non è più un “normale”, ma si comporta come un 75 mm, modificando la percezione prospettica e la composizione.

Parallelamente, la fotografia mobile ha introdotto una rivoluzione senza precedenti. Gli smartphone, per ragioni di spazio, utilizzano sensori minuscoli e ottiche con focali estremamente corte, ma grazie alla progettazione ottica avanzata e agli algoritmi di elaborazione riescono a simulare angoli di campo equivalenti a quelli delle fotocamere tradizionali. Dal 2015 in poi, la fotografia computazionale ha reso possibile effetti come lo zoom digitale senza perdita di qualità, la simulazione di profondità di campo e persino la variazione del campo visivo attraverso la fusione di immagini provenienti da più moduli ottici.

Un aspetto storico interessante è la progressiva integrazione di più fotocamere sugli smartphone. Il primo sistema dual-camera, introdotto nel 2016, ha permesso di combinare un obiettivo grandangolare e uno tele, offrendo all’utente la possibilità di variare l’angolo di campo senza ricorrere a zoom digitali. Oggi, i dispositivi di fascia alta integrano tre o quattro moduli, coprendo angoli di campo dal supergrandangolo (circa 120°) al teleobiettivo (circa 20°), una soluzione che ricorda la versatilità dei sistemi reflex, ma in un formato tascabile.

La fotografia digitale ha anche introdotto il concetto di correzione software dell’angolo di campo. Gli algoritmi non si limitano a correggere distorsioni, ma possono modificare la geometria dell’immagine per simulare una proiezione rettilineare o curvilinea. Questo è evidente nelle modalità panoramiche, dove il software ricostruisce un campo visivo impossibile da ottenere con un singolo scatto. Inoltre, le tecniche di image stitching e HDR compositing ampliano ulteriormente il concetto di angolo di campo, trasformandolo da parametro fisico a variabile digitale.

Dal punto di vista estetico, la fotografia mobile ha democratizzato l’uso dei grandangolari, un tempo riservati a professionisti. Oggi, chiunque può catturare campi visivi ampi con uno smartphone, sfruttando algoritmi che riducono le aberrazioni e migliorano la nitidezza ai bordi. Questo ha influenzato il linguaggio visivo contemporaneo, dove le immagini grandangolari sono diventate la norma sui social media, contribuendo a una percezione più immersiva dello spazio.

La storia dimostra che l’angolo di campo, pur essendo un concetto geometrico immutabile, è stato reinterpretato dalla tecnologia digitale. Oggi, non è più solo una funzione della lunghezza focale e del formato, ma un parametro dinamico, modulabile attraverso software e hardware integrati. Questa evoluzione ha ampliato le possibilità creative, ma ha anche reso indispensabile una conoscenza approfondita delle implicazioni tecniche, per sfruttare al meglio le potenzialità offerte dalla fotografia digitale e mobile.

Angolo di Campo e Percezione Visiva

L’angolo di campo non è soltanto un parametro tecnico: è un elemento che interagisce con la fisiologia della visione umana e con la psicologia della percezione. Comprendere questa relazione è fondamentale per interpretare le scelte estetiche nella fotografia e nel cinema, poiché il campo visivo catturato da un obiettivo influenza il modo in cui lo spettatore percepisce lo spazio e i rapporti tra gli oggetti.

Dal punto di vista biologico, l’occhio umano ha un campo visivo complessivo di circa 180° in orizzontale, ma la zona di visione nitida, quella che corrisponde alla fovea, è molto più ristretta, attorno ai 40°. Questo dato è cruciale per spiegare perché un obiettivo da 50 mm su formato 35 mm, con un angolo di campo di circa 46°, è considerato “normale”: riproduce una porzione di scena simile a quella che percepiamo con nitidezza. Tuttavia, la percezione non è una semplice questione di angolo: intervengono fattori come la prospettiva, la profondità di campo e la scala degli oggetti, che influenzano la sensazione di realismo.

Storicamente, i fotografi hanno sfruttato queste caratteristiche per ottenere effetti psicologici. Un grandangolo, con il suo ampio angolo di campo, dilata le distanze e accentua la profondità, creando una sensazione di dinamismo e apertura. Questo effetto è stato utilizzato sin dagli anni ’30 nel fotogiornalismo, per trasmettere energia e movimento. Al contrario, un teleobiettivo, restringendo il campo visivo, comprime i piani e riduce la percezione di distanza, generando un senso di intimità o tensione. Nel cinema, registi come Sergio Leone hanno sfruttato questa caratteristica per creare contrasti drammatici tra primi piani e sfondi compressi.

La percezione visiva è influenzata anche dalla scala di riproduzione. Un’immagine grandangolare vista su uno schermo piccolo può apparire naturale, mentre proiettata su grande schermo accentua la deformazione prospettica. Questo fenomeno è stato studiato negli anni ’50 con l’avvento del CinemaScope, dove l’ampiezza del campo visivo, combinata con la dimensione dello schermo, creava un’esperienza immersiva senza precedenti. La psicologia della visione ha dimostrato che l’angolo di campo non agisce isolatamente, ma in relazione al contesto di fruizione.

Un aspetto interessante è la correlazione tra angolo di campo e attenzione visiva. Studi condotti negli anni ’70 hanno evidenziato che immagini con campi visivi ampi richiedono più tempo per essere esplorate, poiché l’occhio deve spostarsi per analizzare i dettagli. Al contrario, un’immagine tele compressa concentra l’attenzione sul soggetto, riducendo la dispersione. Questa conoscenza è stata applicata nella pubblicità e nel design visivo, dove la scelta della focale è strategica per guidare lo sguardo.

Con l’avvento della realtà virtuale e della fotografia immersiva, il concetto di angolo di campo ha assunto una nuova dimensione. I visori VR offrono campi visivi di 100°-120°, simulando la percezione naturale, ma richiedono una gestione accurata della prospettiva per evitare distorsioni che generano disagio visivo. Questo dimostra come la tecnologia contemporanea stia spingendo il concetto di angolo di campo oltre la fotografia tradizionale, integrandolo in esperienze sensoriali complesse.

La storia e la scienza confermano che l’angolo di campo è un ponte tra tecnica e percezione. Non è solo un dato ottico, ma un elemento che modella la nostra esperienza visiva, influenzando emozioni, attenzione e interpretazione dello spazio. Padroneggiarlo significa comprendere non solo la geometria, ma anche la psicologia che governa il nostro modo di vedere.

Fonti

- Cambridge in Colour – Angolo di campo e ottiche

- Enciclopedia Britannica – Fotografia

- prospettiva

- Guida all’angolo di campo

- Angolo di campo spiegato

Sono Manuela, autrice e amministratrice del sito web www.storiadellafotografia.com. La mia passione per la fotografia è nata molti anni fa, e da allora ho dedicato la mia vita professionale a esplorare e condividere la sua storia affascinante.

Con una solida formazione accademica in storia dell’arte, ho sviluppato una profonda comprensione delle intersezioni tra fotografia, cultura e società. Credo fermamente che la fotografia non sia solo una forma d’arte, ma anche un potente strumento di comunicazione e un prezioso archivio della nostra memoria collettiva.

La mia esperienza si estende oltre la scrittura; curo mostre fotografiche e pubblico articoli su riviste specializzate. Ho un occhio attento ai dettagli e cerco sempre di contestualizzare le opere fotografiche all’interno delle correnti storiche e sociali.

Attraverso il mio sito, offro una panoramica completa delle tappe fondamentali della fotografia, dai primi esperimenti ottocenteschi alle tecnologie digitali contemporanee. La mia missione è educare e ispirare, sottolineando l’importanza della fotografia come linguaggio universale.

Sono anche una sostenitrice della conservazione della memoria visiva. Ritengo che le immagini abbiano il potere di raccontare storie e preservare momenti significativi. Con un approccio critico e riflessivo, invito i miei lettori a considerare il valore estetico e l’impatto culturale delle fotografie.

Oltre al mio lavoro online, sono autrice di libri dedicati alla fotografia. La mia dedizione a questo campo continua a ispirare coloro che si avvicinano a questa forma d’arte. Il mio obiettivo è presentare la fotografia in modo chiaro e professionale, dimostrando la mia passione e competenza. Cerco di mantenere un equilibrio tra un tono formale e un registro comunicativo accessibile, per coinvolgere un pubblico ampio.