Quando si parla di BrownPrint di Van Dyke si entra in un capitolo preciso della storia della fotografia che si colloca a cavallo tra la seconda metà dell’Ottocento e i primi anni del Novecento, nel momento in cui i processi ferro–argentici maturano in forme praticabili ben oltre la dimensione sperimentale. Il processo Van Dyke Brown viene identificato come tale nell’anno 1895, con un brevetto tedesco depositato da Arndt e Troost, che fissano in modo operativo una formulazione e una sequenza di trattamento che, pur con varianti successive, rimane riconoscibile fino a oggi. Questo atto di nascita codifica un insieme di conoscenze che provenivano da almeno mezzo secolo di ricerche sull’interazione tra sali di ferro, sali d’argento e radiazione ultravioletta, e segna il passaggio da semplici “ricette” circolanti in riviste e manuali a un processo storico con un proprio nome, una tonalità bruna caratteristica e una specifica identità tecnica.

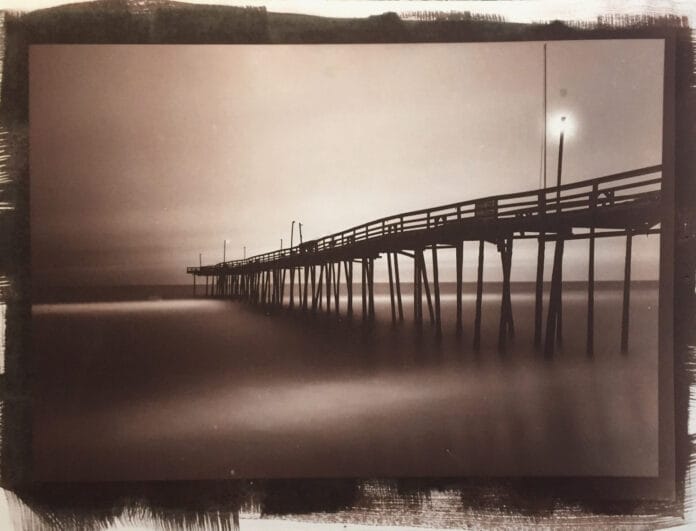

Il nome “Van Dyke” non è un omaggio casuale: richiama il pittore fiammingo Anthony van Dyck (1599–1641) e il relativo pigmento bruno usatissimo nella pittura europea dal XVII secolo, una terra organica comunemente chiamata Vandyke brown o Cassel/Cologne earth. Il riferimento cromatico è tutt’altro che ornamentale, perché la tinta bruno-seppia profonda della stampa finita, capace di spaziare dal marrone caldo al bruno quasi nerastro a seconda dei viraggi e della carta, costituisce una parte essenziale della sua poetica visiva. Già nelle prime descrizioni di fine Ottocento si sottolinea come la seduzione del Van Dyke stia nella ricchezza tonale e nella contiguità con quella famiglia di esiti estetici che, in altri itinerari, conduce alla platinotipia e alla palladiotipia, pur rimanendo sul versante dell’argento metallico per la formazione dell’immagine.

Per comprendere in pieno la genesi del Van Dyke bisogna tornare alle ricerche di Sir John Frederick William Herschel (1792–1871), che nel 1842 introduce l’argentotipo e formalizza concetti e lessico della fotografia nascente. Il ciclo ferro–argentico da lui esplorato prevede la riduzione fotochimica dei sali ferrici a sali ferrosi e il conseguente trasferimento di elettroni a ioni argento, che precipitano come argento metallico nelle aree esposte. È in questa logica che, molti decenni dopo, si inseriranno i processi di kallitype e Van Dyke, con un rapporto genealogico spesso frainteso nelle fonti storiche: il kallitype è brevettato nel 1889 da W. W. J. Nicol, che indica ferrico ossalato come agente ferrico; il Van Dyke viene fissato da Arndt e Troost nel 1895, ma si distingue per l’uso di ferrico ammonio citrato e acido tartarico quali componenti della soluzione sensibilizzante, accanto al nitrato d’argento. La parentela è strettissima, al punto che per decenni si parlerà indifferentemente di “stampa bruna”, “sepia print” o perfino di “kallitype bruno”, ma le differenze chimiche e operative sono sufficienti, nella storiografia attuale, a tenere i due percorsi separati.

La cronologia della diffusione del Van Dyke va letta contro il fondale dei materiali fotografici industriali che, proprio in quegli anni, stanno vivendo un’accelerazione impressionante. La gelatina ai sali d’argento per carte a sviluppo e a stampa a contatto comincia a monopolizzare i flussi di lavoro professionali, mentre la domanda di processi a mano, non standardizzati e artigianali si concentra in nicchie: copisti, studiosi, amatori con sensibilità pittorialista, tipografi fotografici. Il Van Dyke, in questo contesto, si impone come una tecnica economica, realizzabile senza camera oscura in senso stretto e adatta al contatto da negativi di grande formato. La possibilità di esporre direttamente alla luce solare o a lampade UV, di “sviluppare” in acqua e poi fissare con ipo (tiosolfato di sodio) semplifica la logistica rispetto a una camera oscura completamente attrezzata. È una semplicità relativa, perché ogni passaggio esige controllo, ma è proprio questa sintesi tra accessibilità e qualità tonale a rendere la stampa Van Dyke uno degli ultimi processi ottocenteschi a trovare una continuità d’uso sino ai giorni nostri.

Nelle prime decadi del Novecento la sua fortuna rimane intermittente. La storiografia segnala una certa fragilità archivistica delle prime esecuzioni, dovuta più a cattive pratiche di lavaggio e a fissaggi insufficienti che non a limiti intrinseci della chimica. Stampe che non eliminavano accuratamente i residui ferrici e i complessati dell’argento tendevano a ingiallire nelle alte luci o a virare di tono con l’esposizione prolungata alla luce UV. La maturazione tecnica porterà a introdurre bagni di chiarificazione acida e viraggi con metalli nobili, in particolare oro, fino a ottenere stabilità paragonabile a quella di altri processi all’argento correttamente processati. Questo percorso corregge quell’idea di “processo effimero” che per lungo tempo ha accompagnato il nome di Van Dyke, e che nasceva più da cattiva pratica che da inevitabilità chimica.

Un altro nodo storico riguarda la classificazione. Testi enciclopedici di metà Novecento collocano il Van Dyke tra i processi ferro–argento ma talvolta lo descrivono come variante della kallitype; la letteratura specialistica contemporanea tende invece a distinguere i due metodi sulla base della diversa chimica ferrica e di alcune conseguenze operative: la curva di risposta del Van Dyke, la modalità di automascheramento in esposizione, la scelta delle carte e la composizione dell’agente di chiarificazione. Il risultato è una fisionomia più nitida, in cui il Van Dyke è riconosciuto come processo definito con identità propria, nato nel 1895 e in uso continuativo fino a oggi, attraversando un declino a metà Novecento e una rinascita a partire dagli anni Settanta nel quadro delle tecniche alternative.

Nel racconto storico non vanno dimenticati i protagonisti indiretti. Oltre ad Herschel e a Nicol, l’evocazione del pigmento Vandyke brown recupera il dialogo tra pittura e fotografia che è costitutivo dell’estetica delle stampe brune. La scelta del nome carica il processo di un portato simbolico, collocando la stampa Van Dyke in quella zona di confine in cui la materia pittorica e la matericità fotografica condividono un medesimo orizzonte cromatico, caldo, avvolgente, dalla microfibra della carta fino al metallo dell’immagine. È su questo asse, tra storia dell’arte e tecnologia fotografica, che la tecnica Van Dyke ha costruito la propria identità culturale e la propria longevità operativa.

La fotografia del periodo 1895–1914, insomma, offre al Van Dyke una finestra d’opportunità: stampa a contatto per negativi ampî, estensione tonale generosa, costi contenuti, possibilità di lavoro in luoghi non attrezzati come camere oscure professionali. Parallelamente, l’evoluzione industriale della gelatina d’argento e, più tardi, della stampa cromogena e dei processi RA-4, limiterà il Van Dyke ai circuiti colti e artigiani. L’alternanza tra marginalità e rinnovato interesse sarà una costante fino al revival degli anni Settanta–Ottanta, quando scuole, laboratori e artisti rimettono al centro processi storici come cianotipia, gomma bicromata, kallitype e, appunto, Van Dyke Brown, restituendo loro cittadinanza didattica e autoriale.

Chimica e tecnica del processo Van Dyke Brown

La chimica del Van Dyke Brown appartiene alla famiglia dei processi ferro–argento, in cui un sale ferrico fotosensibile si riduce a ferroso sotto azione della radiazione UV, innescando una riduzione eterogenea degli ioni argento presenti in soluzione a contatto con la fibra della carta. La soluzione sensibilizzante canonica è ternaria: ferrico ammonio citrato come sorgente di Fe(III) e componente fotosensibile, acido tartarico come agente complessante e modulatore del pH, nitrato d’argento come sorgente di Ag+. La miscelazione avviene tipicamente in due tempi, unendo prima ferrico ammonio citrato e acido tartarico e successivamente aggiungendo nitrato d’argento a luce attenuata, in contenitori ambra per minimizzare fotoreazioni spurie; si lascia poi maturare la soluzione per alcune decine di ore per favorire l’equilibrio dei complessi ferrico–tartarici e l’omogeneizzazione colloidale.

Il meccanismo fotochimico si può descrivere in tre fasi. Durante l’esposizione a UV (sole o lampade a spettro ricco tra 350 e 400 nm), i complessi ferrici vengono ridotti a ferrosi nelle aree corrispondenti alle ombre del negativo; il ferroso appena prodotto, in presenza di nitrato d’argento e del legante organico, favorisce una riduzione a argento metallico nucleando particelle finissime in situ nella matrice fibrosa della carta. Si tratta di un printing-out process parziale: l’immagine si forma già in esposizione, con il caratteristico automascheramento delle aree più dense che, virando a bruno rossiccio, attenuano la trasmissione di UV e impediscono il blocco delle ombre. L’automascheramento è uno dei cardini tecnici del Van Dyke, vicino a quello di platinotipia e palladiotipia, e spiega in parte l’estensione tonale e la continuità della curva densitometrica. Segue una fase di sviluppo in acqua, che rimuove componenti solubili, fa emergere il contrasto e porta l’immagine a un primo assestamento. La fissazione in tiosolfato di sodio a bassa concentrazione (intorno al 2–3%) complessa gli ioni argento residui non ridotti, mentre un lavaggio prolungato in acqua corrente rimuove complessati e ioni ferrici residui. Nel mezzo, o subito dopo il prelavaggio, si impiegano bagni di chiarificazione acida a base di acido citrico o, in alcune ricette, di acido tartarico allo scopo di eliminare residui di ferro che, nel tempo, potrebbero ridursi generando ingiallimento delle alte luci. La sequenza tipica si riassume così: esposizione UV, prelavaggi (acqua e acido organico), eventuale viraggio, fissaggio in ipo, lavaggio finale. Ogni tappa ha margini di ottimizzazione che incidono su contrasto, profondità massima del bruno, pulizia delle alte luci e stabilità.

La selezione della carta è un aspetto decisivo. Le carte 100% cotone a pH neutro o leggermente tamponate con carbonato di calcio (ma non eccessivamente, per evitare interazioni con l’acidità della soluzione) con superficie vellutata e collatura adeguata sono spesso preferite: Bergger COT 320, Arches Platine, Revere Platinum o carte giapponesi washi a fibre lunghe. La collatura interna ed esterna influisce sulla penetrazione della soluzione e quindi sulla nitidezza apparente e sulla grana dell’immagine. Carte troppo alcaline possono neutralizzare l’azione dell’acido tartarico e ridurre l’efficienza della riduzione, portando a stampe spente o maculate; carte eccessivamente acide possono invece accentuare la granulazione dell’argento. La scelta si fa anche in funzione del negativo: il Van Dyke richiede negativi a contrasto elevato, spesso con gamma log D superiore a quella usata per la gelatina d’argento; con negativi digitali stampati su trasparente OHP si imposta una curva mirata a compensare la risposta del processo e della sorgente UV, tenendo conto del fenomeno di dry-down: la stampa, asciugando, approfondisce le densità e stringe leggermente le alte luci, talvolta in un arco di 24–72 ore. Questo riposizionamento post-asciugatura è ben noto ai praticanti e impone tempi di verifica dilatati nella calibrazione delle curve.

Le sorgenti UV vanno dalla luce solare diretta a banchi con tubi BL/BLB o LED UV. La spettrorespondenza del ferrico ammonio citrato rende efficace anche un UV relativamente morbido; i tempi di esposizione variano da pochi minuti a diverse decine, in funzione di densità del negativo, sensibilizzazione, umidità della carta e intensità della sorgente. L’umidità è un parametro spesso sottovalutato: una carta troppo secca porta a stampe dure e striate, mentre una carta leggermente umida – senza arrivare a condensa – migliora la mobilità ionica e la continuità tonale. Il pH del sistema, governato dall’acido tartarico e dalla composizione della carta, condiziona il nucleamento dell’argento: un pH più basso favorisce noduli più fini e un bruno più profondo, ma incrementa la solubilizzazione di componenti cartacei; un pH più alto rischia di creare precipitazioni indesiderate di argento, con velature e mottle.

Il capitolo viraggi incide sulla stabilità e sull’estetica. Il viraggio all’oro sostituisce in larga misura l’argento con oro metallico tramite displacement, portando la stampa verso un bruno freddo–bluastro o neutro e incrementando la resistenza a ossidazione e inquinanti. Il viraggio al selenio forma selenuri d’argento stabili, accentuando i neri e stabilizzando le alte luci; il viraggio al palladio conferisce una matrice mista con cromie neutre e sfumature grafitiche, avvicinando la resa alla palladiotipia. Spesso si esegue un viraggio tra i bagni di chiarificazione e il fissaggio, o subito dopo un primo fissaggio molto breve, per ottimizzare lo scambio ionico con l’argento ancora reattivo. I percorsi sono numerosi, ma l’obiettivo comune è duplice: stabilità archivistica e fine-tuning della resa tonale.

Sotto il profilo sicurezza e pratica di laboratorio, il Van Dyke richiede la consueta attenzione verso il nitrato d’argento, ossidante e caustico, e una gestione corretta dei rifiuti contenenti argento e tiosolfato, che vanno raccolti e conferiti secondo normativa. L’uso di vetro per il contatto con negativi e carta, la protezione delle mani e la ventilazione durante i viraggi sono parte della routine. A differenza dei processi bicromati, il Van Dyke non impiega dicromati esavalenti, risultando meno problematico dal punto di vista tossicologico, pur non essendo un processo “innocuo”.

Dal punto di vista densitometrico, il Van Dyke offre una Dmax potenzialmente elevata, soprattutto su carte a superficie liscia e con viraggi adeguati; la curva caratteristica mostra una lunga regione lineare, base tecnica della sua reputazione di “processo dal respiro lungo”. L’assenza di controllo del contrasto mediante filtri o rivelatori impone di modellare il negativo: con negativi digitali si compensa con una curva calibrata per la specifica lampada UV e carta; con negativi da camera si lavora su sviluppo e agitazione per aumentare la gamma. Nell’ambito ibrido, la precisione della curva e la ripetibilità della sorgente UV consentono una standardizzazione che le pratiche storiche potevano solo approssimare.

Infine, la permanenza. Le perplessità storiche sulla archivabilità del Van Dyke derivavano da procedure incomplete. Oggi si considera “da archivio” una stampa Van Dyke chiarificata in acido organico tiepido, fissata in ipo fresco a bassa concentrazione, virata con oro o selenio a seconda del progetto, lavata per 30–40 minuti in acqua corrente e asciugata lentamente. Conservata al riparo dalla luce UV diretta, in camicie e cartelle a norma ISO per documenti fotografici, una stampa Van Dyke ben processata ha una stabilità comparabile a quella di altri processi all’argento su supporto in fibra, con in più l’effetto protettivo del viraggio nobile qualora applicato con criterio.

Evoluzione e applicazioni contemporanee (1895 – oggi)

L’arco cronologico che porta dal brevetto del 1895 ai laboratori attuali attraversa tre grandi fasi. La prima, tra fine Ottocento e anni Venti, vede la stampa Van Dyke come pratica specialistica ma non marginale, adottata da fotografi attenti alla qualità tonale e alla semplicità operativa fuori dalla camera oscura. La seconda, che copre buona parte del Novecento, coincide con l’egemonia dei materiali a gelatina d’argento industriali e, più tardi, con l’espansione della fotografia a colori: in questo periodo il Van Dyke diventa linguaggio di minoranza, custodito da atelier d’arte, scuole e amatori colti. La terza, dagli anni Settanta–Ottanta fino a oggi, è la stagione della riscoperta: cresce l’interesse per le tecniche alternative, compaiono manuali, corsi e workshop, si sedimentano standard pratici per chiarificazione, fissaggio e viraggi orientati alla conservazione, e si integra l’operatività del Van Dyke con workflow ibridi che impiegano negativi digitali calibrati.

Il rilancio è alimentato da due tendenze convergenti. Da un lato, la ricerca di materialità e unicità nella stampa fotografica, in contrasto con la riproducibilità seriale delle stampe cromogeniche e, più tardi, delle stampe inkjet. Dall’altro, il desiderio di controllo autoriale su ogni componente del processo, dalla carta al pennello, dalla chimica al tempo. Il Van Dyke risponde a entrambi, offrendo un campo di variazione estetica ampio, modulabile tramite ricetta, carta, sorgente UV, umidità, viraggi. La disponibilità di kit preformulati semplifica l’accesso, mentre le comunità online e i saggi tecnici condividono curve, sequenze operative e soluzioni a problemi ricorrenti come stain ferrici, dmax scarse o dry-down eccessivo.

L’incontro con il digitale ha trasformato radicalmente il controllo. Il negativo digitale su trasparente OHP consente di adattare la curva della densità ottica al profilo della sorgente UV e della carta, con iter di calibrazione ripetibili. Si visualizza una scala di grigi campione, si stampa un set di negativi di prova con curve diverse, si espone, si misura con densitometro o si valuta visivamente, si aggiusta la curva fino a raggiungere una risposta lineare tra valori RGB e densità risultante. Questo approccio, impensabile nelle pratiche storiche, rende il Van Dyke prevedibile e consistente, senza snaturarne il carattere artigianale. Il risultato è una stampa bruna con alte luci pulite, midtone continui e neri profondi che reggono il confronto con platinotipia e palladiotipia a una frazione del costo dei sali nobili.

Nell’ecosistema didattico, il Van Dyke occupa una posizione strategica. È abbastanza semplice da proporre in laboratori brevi, non impiega dicromati e non richiede camera oscura tradizionale, ma è abbastanza ricco da illustrare principi fondativi della fotografia chimica: formazione dell’immagine metallica, ruolo del pH, cinematica di nucleazione, automascheramento, curve caratteristiche, permanenza e viraggi. Questa funzione pedagogica spiega la sua presenza regolare in accademie e atelier, dove spesso si lavora con negativi digitali generati da file contemporanei, favorendo una ibridazione linguistica tra ripresa digitale e stampa storica.

Sul piano conservativo, la pratica contemporanea ha interiorizzato correttivi storici. L’uso sistematico di bagni di acido citrico tiepidi dopo l’esposizione limita ingiallimenti tardivi; la scelta di fissaggi freschi a bassa concentrazione riduce la solfatazione e la migrazione di complessati; i viraggi all’oro vengono impiegati non solo per ragioni estetiche ma come vera strategia di stabilizzazione, sostituendo parte dell’argento con oro più inerte. Si presta attenzione alle condizioni ambientali di archiviazione, mantenendo umidità relativa e temperatura entro range controllati e schivando flussi UV diretti. Queste procedure, ormai standard, hanno migliorato sensibilmente la longevità delle stampe contemporanee rispetto a molti esemplari storici.

La scena autoriale ha trovato nel Van Dyke un registro espressivo riconoscibile. La tessitura fibrosa della carta, la granulazione finissima delle particelle d’argento, il bruno profondo virato o meno verso toni neutrali o blu–neri a seconda dell’oro, costruiscono un alfabeto che dialoga con ritratto, nudo, paesaggio e still life. Il processo, essendo a contatto, invita a lavorare con negativi grandi o composizioni in cui il rapporto tra scala reale e scala stampata diventa parte del significato. L’uso di supporti non convenzionali – tessuti pregelatinati, legno trattato, pelli o carte washi sottilissime – espande il lessico materiale, pur richiedendo preparazioni e barriere tra substrato e soluzione per evitare migrazioni e macchie.

La ricerca tecnica attuale si concentra su alcune frontiere. Una riguarda i LED UV a spettro controllato, che offrono stabilità e efficienza energetica e permettono di ridurre tempi e aumentare la ripetibilità. Un’altra insiste sui profiling set per negativi digitali, con curve condivise per specifiche combinazioni di carta e lampade, rendendo l’ingresso al processo più rapido per i nuovi praticanti. Vi è poi la sperimentazione sui viraggi combinati (ad esempio oro seguito da selenio) per coniugare lucentezza dei neri, neutralità cromatica e inerzia chimica. Infine, un interesse crescente per cicli a basso impatto ambientale spinge verso lavaggi ottimizzati, recupero dell’argento dai bagni esausti e minimizzazione dei volumi di fissaggio.

Singolare, nella traiettoria del Van Dyke, è la coerenza tra la formula del 1895 e le pratiche odierne. Al netto di raffinamenti e strumenti più prevedibili, il nocciolo del processo – ferrico ammonio citrato, acido tartarico, nitrato d’argento, UV, acqua, ipo, viraggio nobile – resta immutato. Questa continuità consente a chi opera oggi di costruire un ponte tecnico e storico con i predecessori, maneggiando materia, tempo e luce nella stessa grammatica. È una durabilità culturale che non dipende soltanto dalla nostalgia per i processi storici, ma dalla pertinenza del Van Dyke come strumento espressivo e pedagogico, capace di formare lo sguardo su densità, timbro e materia dell’immagine in modi che le tecnologie industriali e digitali spesso nascondono dietro automatismi.

Se si guarda all’oggi, il Van Dyke è presente in collezioni di autori contemporanei, in mostre dedicate alle tecniche alternative e in programmi accademici. Viene insegnato come modulo autonomo o come capitolo all’interno di corsi più ampi, condividendo spazi con cianotipia e kallitype per la vicinanza chimica e operativa. La documentazione disponibile – manuali, siti specializzati, guide – è abbondante e consente un apprendimento informato, riducendo la distanza tra ricette storiche e best practices contemporanee. In parallelo, la comunità dei praticanti continua a migliorare il processo attraverso note tecniche sui bagni di chiarificazione, sui problemi di stain, sui profili per negativi digitali e sulle strategie di viraggio, mantenendo vivo quell’ethos di condivisione che, già a fine Ottocento, alimentava rubriche e riviste fotografiche.

Riferimenti

- Van Dyke brown (printing) – Wikipedia

- Sandy King – Vandyke Brown: A Method for Making Permanent Prints in Gold Metal

- WebExhibits – Pigments through the Ages: Van Dyke brown

- Film Photography Project – Vandyke Brown Printing Basics

- Sarah Van Keuren – A Non-Silver Manual: Vandyke brown (AlternativePhotography.com)

- AlternativePhotography.com – Beyond the blues: Vandyke brown printing

- Lloyd Godman – Van Dyke Brown Prints: Historical context

- LabOldTech (IT) – Van Dyke Brown Print: Procedimento e chimica

- Accademia Torinese di Fotografia (IT) – Van Dyke Brown Print

- Collodion&Co (IT) – Van Dyke brown: stampa antica

- Lomography (IT) – Callitipia, Metodo Van Dyke o Stampa Bruna

Mi chiamo Maria Francia, ho 30 anni e sono una paesaggista con l’anima divisa tra natura e fotografia. Il mio lavoro mi ha insegnato a osservare il mondo con attenzione: le linee dell’orizzonte, i cambi di luce, la geometria naturale dei luoghi. Da qui è nata la mia passione per la fotografia, soprattutto per quella di paesaggio, che considero un’estensione del mio sguardo progettuale e sensibile. Amo raccontare lo spazio attraverso l’obiettivo, e nel farlo mi affascina conoscere chi, prima di me, ha saputo tradurre in immagine l’essenza di un territorio. Su storiadellafotografia.com esploro il dialogo tra ambiente, fotografia e memoria, cercando sempre di dare voce ai paesaggi, veri protagonisti silenziosi della nostra storia visiva.