La storia delle pellicole fotografiche affonda le proprie radici nei decenni successivi all’invenzione della fotografia nel 1839. Nei primi esperimenti, i supporti utilizzati erano tutt’altro che maneggevoli: si trattava di lastre di vetro, rivestite con emulsioni sensibili alla luce. Questi materiali garantivano una notevole stabilità e qualità d’immagine, ma erano estremamente fragili e poco pratici per un uso diffuso. La fotografia a metà Ottocento era quindi un processo complesso, che richiedeva conoscenze chimiche, attrezzature ingombranti e tempi lunghi di esposizione.

Il passo decisivo verso la nascita della pellicola avvenne con l’introduzione del collodio umido, ideato da Frederick Scott Archer nel 1851. Questo procedimento, pur migliorando la nitidezza e la sensibilità rispetto al dagherrotipo e al calotipo, presentava il grande limite della preparazione immediata: il fotografo era costretto a stendere l’emulsione sul vetro, esporla e svilupparla mentre era ancora umida. Ciò significava viaggiare con una camera oscura portatile e grandi quantità di prodotti chimici.

L’evoluzione successiva fu rappresentata dal processo alla gelatina secca degli anni Settanta dell’Ottocento, grazie al quale la lastra poteva essere preparata in anticipo e utilizzata anche a distanza di giorni. Questo sistema rese la fotografia molto più accessibile, eliminando la necessità di operazioni immediate. Tuttavia, il vetro rimaneva un supporto pesante, fragile e costoso.

Fu in questo contesto che si iniziò a sperimentare materiali alternativi, più flessibili e resistenti. La chiave fu l’introduzione della cellulosa nitrata come supporto trasparente. Nel 1889, la Eastman Kodak Company, fondata da George Eastman (1854–1932), presentò al mercato la prima pellicola flessibile su base in celluloide, rendendo finalmente possibile l’abbandono del vetro. Questo evento rappresenta il vero punto di nascita della pellicola fotografica moderna, destinata a dominare la produzione di immagini per oltre un secolo.

La transizione non fu immediata: i fotografi professionisti continuarono per decenni a preferire le lastre in vetro, ritenute più stabili e precise. Tuttavia, per il pubblico amatoriale e per la diffusione di massa della fotografia, la pellicola flessibile Kodak segnò una rivoluzione. L’invenzione dello slogan “You press the button, we do the rest” sintetizzava perfettamente il cambiamento: l’atto fotografico diveniva semplice e alla portata di chiunque, mentre lo sviluppo e la stampa potevano essere delegati a laboratori specializzati.

L’affermazione delle pellicole in celluloide e i problemi di sicurezza

Con l’espansione della fotografia a fine Ottocento, la pellicola su supporto di cellulosa nitrata divenne lo standard. Questo materiale, inventato inizialmente per applicazioni industriali e militari, possedeva caratteristiche di trasparenza e flessibilità ideali. Era leggero, facilmente trasportabile, tagliabile in rulli o fogli, e compatibile con la chimica fotografica dell’epoca.

Tuttavia, ben presto emersero i problemi di sicurezza. La celluloide era estremamente infiammabile e, una volta incendiata, difficile da spegnere. Numerosi laboratori fotografici e archivi andarono distrutti in incendi causati dall’autocombustione di vecchie pellicole. Anche il cinema, che fin dall’inizio utilizzò pellicole simili, fu colpito da disastri spettacolari: celebri rimangono gli incendi nelle sale cinematografiche, spesso con gravi conseguenze per il pubblico.

Negli anni Venti del Novecento, per ovviare a questi rischi, venne introdotto il triacetato di cellulosa, noto come “pellicola di sicurezza”. Questo nuovo materiale era molto meno infiammabile e divenne progressivamente lo standard nel settore fotografico e cinematografico, sostituendo la pericolosa celluloide. Anche se le pellicole in nitrato rimasero in uso per alcuni decenni, soprattutto nel cinema professionale per la loro stabilità meccanica, la tendenza era ormai segnata.

Durante la prima metà del Novecento, le principali case produttrici come Kodak, Agfa, Ilford e Fuji svilupparono emulsioni sempre più sofisticate, capaci di migliorare sensibilità, grana e resa tonale. Le pellicole a bianco e nero si diffusero in rulli standardizzati (i famosi formati 120 e 35mm), rendendo accessibile la fotografia a milioni di persone. Il formato 35mm, in particolare, mutuato dal cinema, si affermò come il più versatile, grazie alla diffusione delle fotocamere compatte come la Leica, introdotta nel 1925 da Oskar Barnack.

La pellicola non era più soltanto un supporto tecnico, ma diveniva una vera industria globale, con brevetti, standard e sistemi proprietari. La qualità dell’emulsione fotografica iniziava a definire anche il linguaggio visivo del tempo: la grana fine delle pellicole professionali permetteva dettagli e contrasti inediti, mentre i film più economici diffondevano immagini popolari, spesso meno nitide ma più accessibili.

L’avvento delle pellicole a colori: sfide chimiche e innovazioni industriali

Dopo decenni di dominio del bianco e nero, la ricerca si concentrò sulla possibilità di ottenere immagini a colori. Già nel XIX secolo erano stati realizzati esperimenti pionieristici, ma fu solo nel Novecento che la pellicola a colori divenne un prodotto industriale. La difficoltà principale era creare emulsioni in grado di registrare selettivamente le diverse lunghezze d’onda della luce (rosso, verde e blu) e ricombinarle in un’unica immagine stabile.

Il primo sistema realmente diffuso fu l’Autochrome, lanciato nel 1907 dai fratelli Lumière. Basato su un mosaico di granuli di fecola di patate colorati, questo procedimento permetteva di ottenere positivi diretti a colori, anche se con tempi di esposizione lunghi e una resa cromatica limitata. L’Autochrome segnò comunque l’inizio della fotografia a colori amatoriale.

La vera svolta avvenne con i processi multicouche, nei quali più strati sensibili sovrapposti sulla stessa pellicola registravano i tre colori primari. Kodak introdusse nel 1935 il Kodachrome, una pellicola diapositive che divenne iconica per la sua brillantezza cromatica e per l’archiviazione di lungo periodo. Poco dopo arrivò l’Agfacolor, che semplificava il procedimento di sviluppo, consentendo una diffusione ancora più ampia.

Negli anni Cinquanta e Sessanta, la fotografia a colori iniziò a sostituire progressivamente il bianco e nero nella vita quotidiana. Il formato negativo a colori, lanciato con il Kodacolor, rese possibile stampare fotografie su carta con costi contenuti, decretando l’esplosione della fotografia domestica a colori. Il mercato della pellicola si trasformò in un colosso industriale, dominato da poche grandi multinazionali.

Dal punto di vista tecnico, le pellicole a colori richiedevano processi chimici complessi, come il C-41 per i negativi e l’E-6 per le diapositive, che necessitavano di attrezzature precise e laboratori specializzati. Ciò contribuì alla nascita e alla diffusione dei fotolaboratori automatici, che negli anni Settanta e Ottanta divennero un punto di riferimento nelle città di tutto il mondo.

Standardizzazione dei formati e diffusione di massa nel XX secolo

Durante il Novecento, il successo delle pellicole fotografiche fu legato anche alla standardizzazione dei formati. Il già citato 35mm si impose come riferimento universale, ma accanto a esso continuarono a convivere pellicole di medio formato (120, 220) e di grande formato, destinate a usi professionali e artistici.

Le case produttrici cercarono costantemente di semplificare l’esperienza dell’utente. Kodak lanciò negli anni Sessanta il formato 126 e, successivamente, il formato 110, destinati alle fotocamere compatte e familiari. Negli anni Ottanta arrivò il sistema APS (Advanced Photo System), che prometteva maggiore praticità, codifica digitale e stampe più immediate, ma non riuscì a sostituire il consolidato 35mm.

Parallelamente, la chimica delle emulsioni continuava a evolversi: le pellicole diventavano sempre più sensibili, con valori ISO elevati, capaci di registrare immagini anche in condizioni di luce scarsa. Le ricerche puntavano anche alla fedeltà cromatica, al contenimento della grana e alla stabilità nel tempo. Queste caratteristiche definivano non solo la qualità tecnica, ma anche lo stile fotografico di intere generazioni.

Il secolo della pellicola fu anche quello della sua massificazione culturale: dalle fotografie di famiglia scattate con macchine tascabili alle campagne pubblicitarie, dalle diapositive delle vacanze agli archivi giornalistici. La fotografia su pellicola plasmò la memoria visiva del Novecento, creando un patrimonio di miliardi di immagini, spesso conservate in album, scatole o archivi professionali.

Declino e riscoperta della pellicola nell’era digitale

L’avvento della fotografia digitale negli anni Novanta e Duemila segnò il rapido declino delle pellicole fotografiche. I sensori elettronici offrivano praticità, immediatezza e costi di esercizio inferiori. In pochi anni, colossi come Kodak, che per oltre un secolo avevano dominato il settore, si trovarono in crisi irreversibile. Nel 2012 la stessa Kodak dichiarò bancarotta, simbolo della fine di un’epoca.

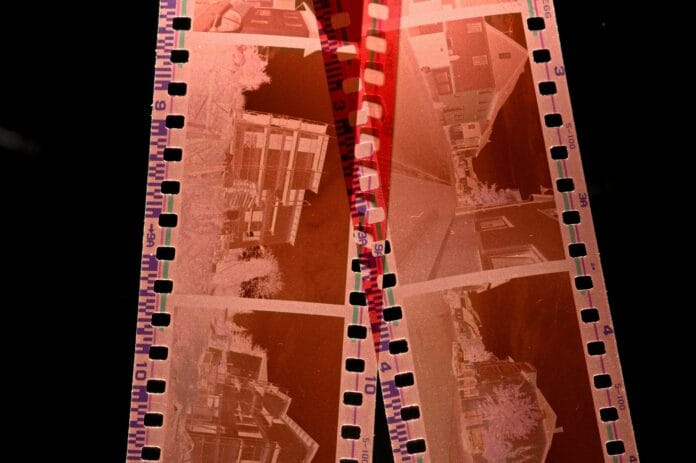

La pellicola divenne così un prodotto di nicchia, utilizzato da professionisti e appassionati per ragioni estetiche, tecniche o culturali. Molti fotografi continuano a preferire la grana organica, la gamma tonale e la matericità della pellicola rispetto alla perfezione digitale. Alcune aziende, come Ilford per il bianco e nero o Fuji con la gamma Instax, hanno mantenuto una produzione stabile. Kodak stessa ha reintrodotto alcuni rulli storici, come l’Ektachrome, destinati a un pubblico nostalgico e specializzato.

La pellicola, pur non essendo più la protagonista del mercato, conserva un valore storico e culturale immenso. Le sue varianti, dai primi nitrati alle sofisticate emulsioni a colori, raccontano l’evoluzione della fotografia come linguaggio tecnico e artistico. Allo stesso tempo, la riscoperta contemporanea della fotografia analogica testimonia il desiderio di un’esperienza più lenta e consapevole, in contrasto con l’immediatezza digitale.

Mi chiamo Maria Francia, ho 30 anni e sono una paesaggista con l’anima divisa tra natura e fotografia. Il mio lavoro mi ha insegnato a osservare il mondo con attenzione: le linee dell’orizzonte, i cambi di luce, la geometria naturale dei luoghi. Da qui è nata la mia passione per la fotografia, soprattutto per quella di paesaggio, che considero un’estensione del mio sguardo progettuale e sensibile. Amo raccontare lo spazio attraverso l’obiettivo, e nel farlo mi affascina conoscere chi, prima di me, ha saputo tradurre in immagine l’essenza di un territorio. Su storiadellafotografia.com esploro il dialogo tra ambiente, fotografia e memoria, cercando sempre di dare voce ai paesaggi, veri protagonisti silenziosi della nostra storia visiva.