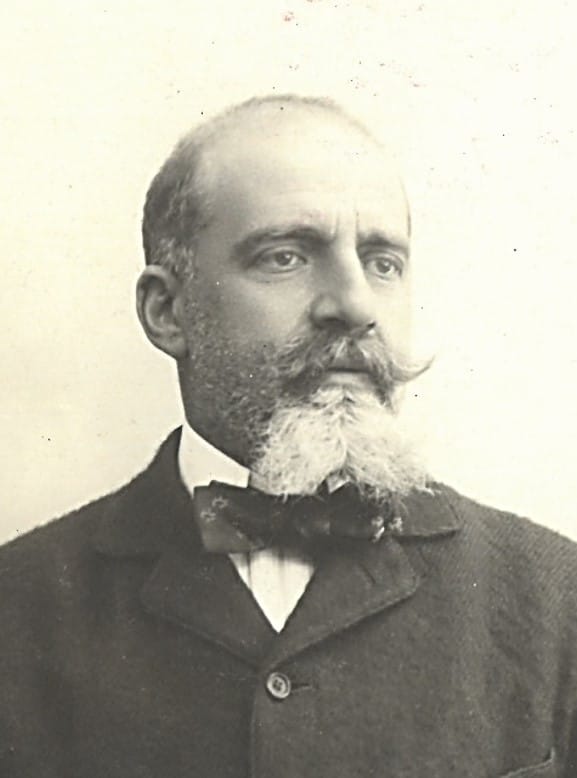

Lamberto Loria (Torino, 19 aprile 1855 – Parigi, 4 aprile 1913) fu un etnografo, antropologo e fotografo italiano, noto per i suoi studi pionieristici sulle popolazioni della Nuova Guinea e dell’Etiopia, e per essere stato tra i fondatori del progetto che avrebbe dato vita al Museo nazionale delle arti e tradizioni popolari di Roma. La sua figura si colloca al crocevia tra esplorazioni geografiche, documentazione fotografica e costruzione museale della cultura popolare, rappresentando una delle personalità più complesse e innovative nella storia dell’antropologia italiana.

Formazione, viaggi e primi interessi scientifici

Lamberto Loria nacque a Torino in una famiglia di origine ebraica, in un contesto culturale segnato dal fervore scientifico del secondo Ottocento. Dopo gli studi liceali si iscrisse a medicina, ma abbandonò presto la carriera accademica per dedicarsi interamente alle scienze naturali, in particolare alla geografia e all’etnografia. Loria apparteneva a quella generazione di intellettuali italiani che, sull’onda del positivismo, vedevano nell’osservazione diretta e nella classificazione scientifica gli strumenti più efficaci per comprendere la diversità umana.

Il suo primo contatto con l’etnografia avvenne durante i viaggi in Abissinia (Etiopia), intrapresi negli anni Ottanta del XIX secolo. Qui raccolse reperti, oggetti d’uso quotidiano e soprattutto fotografie che documentavano le popolazioni locali. Le sue immagini avevano un taglio analitico, ispirato ai modelli della fotografia antropologica europea, con ritratti frontali e di profilo, spesso realizzati con fondali neutri per isolare i tratti somatici. Al tempo stesso, Loria si spinse oltre la semplice antropometria, cercando di fissare anche gli aspetti della vita sociale, le abitazioni, i costumi e le pratiche rituali.

Il passo decisivo avvenne con la spedizione in Nuova Guinea, avviata nel 1889 e protratta per diversi anni. In quell’occasione Loria entrò in contatto con un ambiente esotico ancora poco esplorato dagli europei, e poté osservare direttamente culture che, agli occhi dei contemporanei, apparivano come “primordiali”. Egli si propose di raccogliere non solo oggetti, ma anche immagini fotografiche sistematiche, convinto che la fotografia potesse garantire un archivio scientifico di grande valore.

Dal punto di vista tecnico, Loria utilizzava apparecchi a lastra al collodio secco e successivamente alla gelatina, strumenti più resistenti alle difficili condizioni climatiche tropicali rispetto ai sistemi precedenti. Preparava accuratamente il materiale prima delle spedizioni e sviluppava le lastre in situ, adattando la camera oscura portatile alle condizioni di campo. Questo approccio gli consentiva di controllare la qualità delle immagini e di non rimandare a lungo la verifica del materiale raccolto.

I suoi viaggi rappresentarono non solo esperienze di raccolta, ma anche momenti di riflessione metodologica. Loria concepiva la fotografia come parte integrante del lavoro etnografico: un complemento oggettivo alla descrizione scritta, capace di registrare informazioni che sfuggivano all’occhio e alla memoria del ricercatore.

La Nuova Guinea: documentazione fotografica e etnografica

L’esperienza più significativa di Loria fu senza dubbio la sua lunga permanenza in Nuova Guinea, tra il 1889 e il 1897. Qui si distinse non soltanto come raccoglitore di manufatti etnografici, ma anche come fotografo e sistematizzatore di materiali visivi. Il contesto era particolarmente complesso: la Nuova Guinea, divisa tra influenze coloniali olandesi, tedesche e britanniche, costituiva una delle ultime frontiere dell’esplorazione europea, con popolazioni ancora scarsamente note e territori difficili da penetrare.

Loria mise a punto un metodo di documentazione integrata. Da un lato raccoglieva oggetti rappresentativi delle culture locali, dall’altro realizzava fotografie che ne mostrassero l’uso, i contesti rituali e le modalità di produzione. Questa combinazione di reperto materiale e immagine visiva divenne uno dei tratti distintivi del suo lavoro.

Le fotografie scattate in Nuova Guinea riflettono un equilibrio tra approccio scientifico e sensibilità estetica. Molte mostrano ritratti frontali e laterali, coerenti con i protocolli dell’antropologia fisica, ma altre rivelano un’attenzione al dettaglio delle scene quotidiane: capanni, canoe, pratiche agricole, tatuaggi e ornamenti corporei. In alcuni casi Loria utilizzò serie di scatti per documentare sequenze, quasi anticipando un uso cronofotografico della macchina, pur senza la regolarità meccanica di Marey.

Dal punto di vista tecnico, le condizioni climatiche della Nuova Guinea costituivano una sfida: l’umidità e le temperature elevate compromettevano la stabilità delle emulsioni fotografiche. Loria sviluppò una strategia basata su lastre alla gelatina secca, meno sensibili alle variazioni climatiche, e su un’attrezzatura ridotta ma versatile, in grado di essere trasportata lungo percorsi difficili.

Il materiale fotografico raccolto in Nuova Guinea venne poi utilizzato per illustrare articoli e conferenze, nonché per arricchire le collezioni museali in Europa. Le immagini di Loria contribuirono a creare una delle più ricche documentazioni fotografiche dell’area alla fine dell’Ottocento, ancora oggi considerate una fonte imprescindibile per la storia dell’etnografia.

Oltre alla fotografia, Loria sviluppò un sistema di catalogazione minuziosa degli oggetti raccolti, accompagnandoli con descrizioni, schizzi e riferimenti alle circostanze di raccolta. Questa prassi, che univa parola scritta, immagine e reperto, rappresenta una delle sue innovazioni più significative, anticipando metodi oggi considerati standard nell’etnografia visiva e museale.

Il contributo alla cultura popolare italiana e la nascita del Museo nazionale delle arti e tradizioni popolari

Rientrato in Italia alla fine del secolo, Loria orientò il suo interesse verso lo studio delle culture popolari italiane. Se la Nuova Guinea gli aveva permesso di esplorare la diversità culturale lontana, l’Italia post-unitaria gli offriva l’occasione di documentare la ricchezza delle tradizioni locali in un paese ancora frammentato sotto il profilo linguistico e culturale.

Convinto che le tradizioni popolari rappresentassero una componente essenziale dell’identità nazionale, Loria si fece promotore di una raccolta sistematica di oggetti e immagini legati alla vita quotidiana delle regioni italiane. Il suo obiettivo era duplice: da un lato preservare testimonianze destinate a scomparire sotto la spinta della modernizzazione, dall’altro costruire un patrimonio comune che potesse educare i cittadini all’idea di una nazione unita nella diversità.

La fotografia tornò a svolgere un ruolo centrale. Loria incoraggiò l’uso delle immagini come strumenti di documentazione delle pratiche popolari: feste, costumi, riti, architetture rurali. Non si trattava più soltanto di ritrarre individui, ma di registrare interi sistemi di vita, mettendo in evidenza l’intreccio tra ambiente, tecnica e cultura.

Queste iniziative confluirono nel progetto del Museo nazionale delle arti e tradizioni popolari, inaugurato ufficialmente dopo la sua morte, ma concepito in gran parte grazie al suo lavoro. Loria immaginava un museo che unisse oggetti materiali, fotografie e materiali sonori, creando un archivio complesso della cultura popolare italiana. In questa prospettiva, la fotografia rappresentava non un semplice apparato illustrativo, ma una fonte primaria di conoscenza etnografica.

Dal punto di vista tecnico e museologico, Loria promosse una catalogazione rigorosa, basata su schede descrittive e accompagnata da immagini. Questo approccio consentiva di superare la dimensione puramente estetica dell’oggetto, per collocarlo in un contesto funzionale e simbolico. Le fotografie, spesso commissionate a fotografi locali o realizzate direttamente, avevano lo scopo di ricostruire il contesto originario degli oggetti esposti.

Opere principali e ultimi anni

Tra le opere principali di Loria si ricordano i rapporti etnografici sulla Nuova Guinea, pubblicati in riviste scientifiche e presentati in convegni internazionali, che lo posero in contatto con figure di spicco dell’antropologia europea, come Adolf Bastian e Rudolf Virchow. I suoi articoli, accompagnati da fotografie, vennero apprezzati per la ricchezza dei dati e la precisione descrittiva.

Un altro nucleo di lavori importanti riguarda la documentazione delle tradizioni popolari italiane. Loria raccolse materiali destinati a un’opera monumentale mai completata, che avrebbe dovuto offrire una panoramica delle culture regionali italiane, con testi, immagini e oggetti integrati. Anche se il progetto rimase incompiuto, gran parte dei materiali confluirono nelle collezioni del futuro museo romano, garantendo una sopravvivenza alla sua visione.

Negli ultimi anni della sua vita, Loria intensificò le relazioni internazionali, partecipando a congressi di antropologia e di folklore. Morì a Parigi nel 1913, durante un viaggio che testimoniava la sua costante apertura al dialogo scientifico europeo.

La sua eredità si manifesta in due direzioni principali: da un lato la documentazione fotografica e etnografica della Nuova Guinea, ancora oggi considerata di grande valore; dall’altro la costruzione di un patrimonio nazionale italiano legato alle tradizioni popolari, che trovò espressione istituzionale nel museo romano.

Mi chiamo Marco Americi, ho circa 45 anni e da sempre coltivo una profonda passione per la fotografia, intesa non solo come mezzo espressivo ma anche come testimonianza storica e culturale. Nel corso degli anni ho studiato e collezionato fotocamere, riviste, stampe e documenti, sviluppando un forte interesse per tutto ciò che riguarda l’evoluzione tecnica e stilistica della fotografia. Amo scavare nel passato per riportare alla luce autori, correnti e apparecchiature spesso dimenticate, convinto che ogni dettaglio, anche il più piccolo, contribuisca a comporre il grande mosaico della storia dell’immagine. Su storiadellafotografia.com condivido ricerche, approfondimenti e riflessioni, con l’obiettivo di trasmettere il valore documentale e umano della fotografia a un pubblico curioso e appassionato, come me.