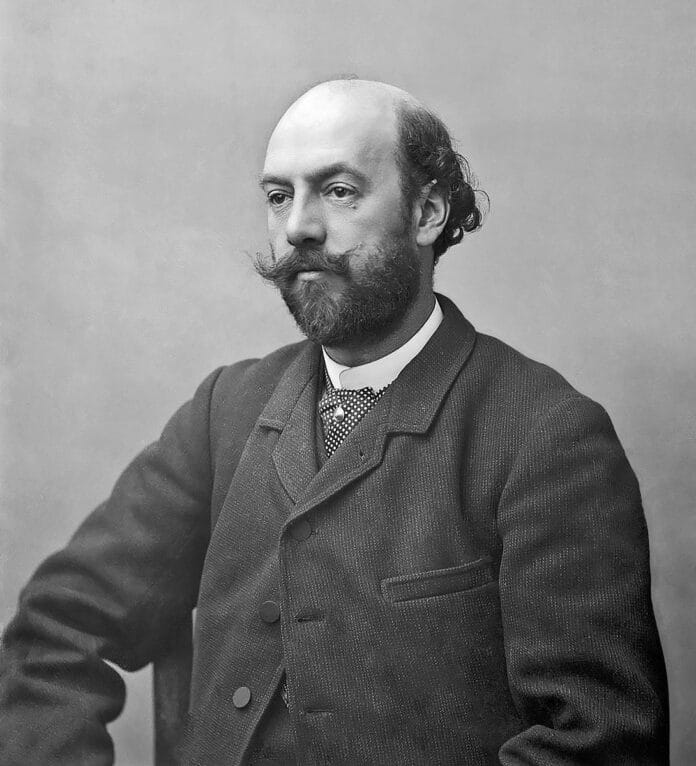

Félix-Louis Regnault (Parigi, 8 luglio 1863 – Parigi, 1938) fu un medico, antropologo e fotografo francese, noto come uno dei pionieri della fotografia etnografica e tra i primi studiosi ad applicare tecniche fotografiche e cinematografiche allo studio dell’uomo e delle culture. Il suo lavoro si colloca al crocevia tra antropologia fisica, etnografia visiva e sperimentazione tecnica, in un periodo in cui la fotografia stava ridefinendo i confini della ricerca scientifica.

Formazione scientifica e interessi iniziali

Nato a Parigi nel 1863, Félix-Louis Regnault crebbe in un contesto culturale segnato dal positivismo e dall’espansione delle scienze naturali. Studiò medicina, con particolare attenzione alla fisiologia e all’anatomia comparata. Il suo interesse verso l’osservazione sistematica dei corpi e dei gesti lo portò presto a sviluppare una sensibilità tecnica che si sarebbe tradotta nell’uso di strumenti ottici e fotografici per l’analisi. La fotografia, per Regnault, non era un semplice mezzo illustrativo, ma un vero apparato scientifico capace di registrare dettagli e sequenze di movimenti invisibili all’occhio umano.

Già negli anni della sua formazione, Regnault si appassionò agli studi di antropologia fisica, allora dominata dai metodi comparativi e classificatori. Le fotografie venivano utilizzate per documentare caratteristiche somatiche, proporzioni corporee e tratti considerati significativi per distinguere le “razze”. Tuttavia, Regnault intuì che la fotografia poteva avere un ruolo più ampio: non solo fissare caratteristiche statiche, ma anche registrare il movimento e i comportamenti quotidiani, aspetti difficilmente descrivibili con il disegno o la scrittura.

Il suo interesse per il movimento lo avvicinò alle ricerche cronofotografiche di Étienne-Jules Marey, che negli anni ’80 dell’Ottocento aveva perfezionato strumenti capaci di analizzare biomeccanicamente i gesti attraverso sequenze fotografiche. Regnault comprese che queste tecniche potevano essere applicate non solo all’anatomia o alla medicina sportiva, ma anche all’etnografia, registrando gesti culturali e pratiche manuali che definivano l’identità dei popoli.

Parallelamente, iniziò a collaborare con istituzioni scientifiche francesi, avvicinandosi al mondo museale e ai circoli etnologici. La Société d’anthropologie de Paris divenne uno dei suoi principali punti di riferimento, e attraverso di essa sviluppò contatti che lo portarono a partecipare a missioni di studio e a lavorare con materiali provenienti dalle colonie francesi.

Il suo percorso di formazione si caratterizza dunque per una fusione di discipline: medicina, antropologia, fotografia. In questa sinergia si colloca la sua originalità, che lo portò a concepire la fotografia come uno strumento capace di trasformare l’antropologia in una scienza dotata di un linguaggio tecnico preciso, basato sull’immagine documentaria.

Regnault e la fotografia etnografica: innovazioni tecniche e metodologiche

Il contributo più significativo di Regnault riguarda la fotografia etnografica e l’uso sistematico di dispositivi tecnici per la registrazione delle popolazioni e delle loro pratiche. A differenza di altri antropologi coevi, che consideravano la fotografia un ausilio illustrativo, egli la trattò come una vera e propria metodologia scientifica, dotata di regole, protocolli e apparati di registrazione.

Uno degli aspetti innovativi fu l’uso della fotografia cronofotografica per studiare i gesti. Riprendendo le ricerche di Marey, Regnault applicò sequenze fotografiche allo studio dei movimenti manuali durante attività artigianali e quotidiane. Questi esperimenti gli permisero di confrontare il modo in cui culture diverse eseguivano lo stesso gesto – ad esempio il taglio del legno, l’uso di strumenti agricoli, la tessitura – evidenziando variazioni culturalmente determinate. La fotografia non era quindi solo un archivio di tipi umani, ma un mezzo per comprendere le tecniche del corpo, concetto che in seguito avrebbe trovato pieno sviluppo negli scritti di Marcel Mauss.

Dal punto di vista tecnico, Regnault utilizzava camere a lastra con obiettivi rapidi, sfruttando emulsioni sempre più sensibili che consentivano di ridurre i tempi di esposizione. L’evoluzione dalle lastre al collodio umido a quelle alla gelatina secca favorì la sua pratica, poiché poteva preparare materiali in anticipo e svilupparli con maggiore libertà. Nei casi di registrazione del movimento, impiegava otturatori rapidi e, in alcuni esperimenti, apparecchi cronofotografici ispirati direttamente al fucile fotografico di Marey.

L’interesse di Regnault non si limitò alla fotografia fissa. Fu tra i primi a intuire il potenziale del cinematografo, presentato dai fratelli Lumière nel 1895. Già l’anno successivo, nel 1896, sperimentò l’uso della cinepresa come strumento etnografico, filmando sequenze che mostravano danze e pratiche manuali. Queste riprese rappresentano una delle origini della antropologia visiva contemporanea, poiché spostavano l’attenzione dalla rappresentazione statica alla registrazione della durata e del ritmo.

Dal punto di vista metodologico, Regnault insisteva sull’importanza di contestualizzare le immagini. Non bastava fotografare un individuo, occorreva descrivere le circostanze, gli strumenti utilizzati, le condizioni ambientali. Questa attenzione lo distingue da molti suoi contemporanei, che trattavano le fotografie come semplici illustrazioni. Nei suoi scritti, sottolineava come la fotografia etnografica dovesse seguire criteri rigorosi, al pari delle misurazioni antropometriche, e che la precisione tecnica fosse la garanzia del suo valore scientifico.

Le sue immagini, spesso realizzate durante esposizioni universali o con soggetti provenienti dalle colonie, mostrano individui ritratti frontalmente e lateralmente, con sfondi neutri che permettevano di osservare i tratti somatici senza distrazioni. Allo stesso tempo, le sequenze fotografiche e cinematografiche dei gesti costituivano un archivio dinamico, destinato a essere studiato e confrontato negli anni successivi.

Opere principali e contributi pubblicati

Regnault fu anche un prolifico autore di testi scientifici. Pubblicò numerosi articoli negli atti della Société d’anthropologie de Paris, dove presentava i risultati delle sue ricerche fotografiche. In questi scritti emerge chiaramente la sua concezione della fotografia come linguaggio tecnico della scienza. Tra le sue opere più rilevanti vi è il saggio dedicato alla “photographie animée appliquée à l’anthropologie”, in cui descriveva i primi esperimenti con il cinematografo come strumento di documentazione etnografica.

Le sue pubblicazioni trattavano vari aspetti: dall’analisi dei gesti manuali alle rappresentazioni corporee, dalle differenze somatiche tra popolazioni alle tecniche di ripresa più adeguate per garantire fedeltà e ripetibilità. Non mancavano considerazioni sul valore epistemologico delle immagini, che egli considerava parte integrante della costruzione del sapere antropologico. In questo senso, anticipò riflessioni che sarebbero state sviluppate solo nel XX secolo, quando la fotografia e il cinema vennero riconosciuti come campi autonomi di ricerca etnografica.

Tra i suoi lavori più discussi vi furono quelli realizzati in occasione delle Expositions Universelles di Parigi, durante le quali Regnault fotografò e filmò individui provenienti dalle colonie francesi, spesso messi in scena in “villaggi indigeni” ricostruiti. Queste immagini, oggi oggetto di analisi critica, mostrano il duplice volto della sua opera: da un lato un tentativo di registrazione scientifica, dall’altro la partecipazione a un dispositivo ideologico coloniale che riduceva le culture a spettacolo esotico.

L’insieme delle sue opere costituì un archivio straordinario, parte del quale conservato presso istituzioni come il Musée de l’Homme a Parigi. Sebbene molti dei suoi esperimenti cinematografici non siano giunti integri fino a noi, la documentazione scritta testimonia la sua costante ricerca di un equilibrio tra rigore tecnico e rappresentazione scientifica.

Regnault e l’antropologia visiva tra XIX e XX secolo

Collocare Félix-Louis Regnault nella storia della fotografia significa riconoscerne il ruolo di precursore dell’antropologia visiva. Tra la fine dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento, fu tra i pochi studiosi a considerare le immagini fotografiche e cinematografiche non come appendici illustrative, ma come fonti primarie per lo studio delle culture. Questo lo differenzia sia dagli antropologi tradizionali, che privilegiavano la descrizione scritta, sia dai fotografi coloniali, che producevano immagini più decorative che scientifiche.

Il suo lavoro si sviluppò in un contesto in cui le teorie razziali dominavano ancora gran parte dell’antropologia. Tuttavia, attraverso l’analisi dei gesti e delle tecniche del corpo, Regnault contribuì a spostare l’attenzione dalla sola morfologia fisica ai comportamenti culturali. La sua opera, pur inserita nel clima ideologico del colonialismo francese, aprì spiragli verso una concezione dinamica delle culture, anticipando sviluppi successivi.

Il dialogo con la tecnica fu costante. Regnault osservò con interesse ogni innovazione fotografica, sperimentando emulsioni più sensibili, obiettivi rapidi, sistemi di proiezione. L’arrivo del cinematografo rappresentò per lui una vera rivoluzione, che accolse senza esitazioni. Già negli anni immediatamente successivi alla sua invenzione, promosse l’uso del cinema nelle scienze umane, sottolineando come la registrazione del movimento aprisse prospettive inedite per l’analisi antropologica.

Negli ultimi anni della sua carriera, continuò a pubblicare saggi e a partecipare ai dibattiti scientifici, mantenendo un ruolo di riferimento per le nuove generazioni di antropologi. Morì a Parigi nel 1938, lasciando un’eredità complessa: un insieme di pratiche pionieristiche, a metà tra scienza e ideologia coloniale, che oggi vengono studiate tanto per il loro valore tecnico quanto per le implicazioni politiche e culturali.

Mi chiamo Marco Americi, ho circa 45 anni e da sempre coltivo una profonda passione per la fotografia, intesa non solo come mezzo espressivo ma anche come testimonianza storica e culturale. Nel corso degli anni ho studiato e collezionato fotocamere, riviste, stampe e documenti, sviluppando un forte interesse per tutto ciò che riguarda l’evoluzione tecnica e stilistica della fotografia. Amo scavare nel passato per riportare alla luce autori, correnti e apparecchiature spesso dimenticate, convinto che ogni dettaglio, anche il più piccolo, contribuisca a comporre il grande mosaico della storia dell’immagine. Su storiadellafotografia.com condivido ricerche, approfondimenti e riflessioni, con l’obiettivo di trasmettere il valore documentale e umano della fotografia a un pubblico curioso e appassionato, come me.