Una giovane donna, guanti sottili e cappellino a tesa corta, inclina la testa verso un treppiede compatto. Il sole di fine pomeriggio rade il pavé, mentre nel mirino appare una scena consueta: una zia che cuce in cortile, un bambino che sbuffa di noia, un cane sdraiato accanto alla carriola. Basta un respiro per mettere a fuoco. Scatta. È un gesto breve — eppure, nel primo Novecento italiano, quel gesto preparato tra casa, negozio di fotografi, manuali e riviste, apre per molte donne una soglia silenziosa di autonomia visiva.

Parlare di “pioniere invisibili” significa sospendere per un momento l’attenzione su nomi più celebrati e accostarsi alla pratica diffusa delle amatrici: donne che, nella quotidianità della Belle Époque e degli anni immediatamente successivi, usano la fotografia per raccontare e ordinare la vita. È una fotografia che nasce tra le pareti domestiche, nei giardini di case di ringhiera o nelle villeggiature in riviera e in montagna; che si affida a apparecchi portatili, pellicole a rullo e laboratori cittadini; che circola come cartolina, album o stampa da mostra locale. Una fotografia sociale in senso pieno: non perché programmaticamente “militante”, ma perché intrecciata a reti di prossimità (famiglia, parrocchia, dopolavoro, circoli fotografici), capace di lasciare sedimentazioni preziose negli archivi di famiglia e, talvolta, in quelli civici.

Il ruolo sociale della fotografia amatoriale femminile

La fotografia amatoriale femminile del primo Novecento si colloca all’incrocio tra tempo domestico, tempo sociale e tempo tecnico. Sul piano sociale, consente alle donne — soprattutto appartenenti ai ceti urbani medio-borghesi ma non solo — di negoziare uno spazio d’azione non interamente prescritto. Portare con sé una folding camera o una box camera in gita domenicale, disporre i membri della famiglia sul balcone per “una bella luce”, scrivere a matita sul verso della stampa luogo e data: sono gesti che istituiscono ruoli (direzione, composizione, conservazione) e autorità (chi decide lo scatto, chi sceglie cosa entrare nell’album).

Questa pratica produce nuovi repertori iconografici. Lontano dalle retoriche dell’eroismo o dell’eccezionalità, le amatrici alimentano una storia minuta: cucine, cortili, scuole, luoghi di lavoro artigianale, feste religiose, gite al lago, spiagge, stazioni ferroviarie. In Lombardia, ad esempio, le case di ringhiera offrono quinte naturali: logge, ballatoi, panni stesi che diventano scene per ritratti di gruppo; in Piemonte, tra Torino e le vallate, la fotografia accompagna escursioni e pionierismi alpinistici femminili; in Toscana, contesti cittadini e litoranei (Livorno, Viareggio, Versilia) propongono nuovi costumi balneari, atteggiamenti più disinibiti e pose sperimentali; nel Mezzogiorno, tra Campania, Puglia e Sicilia, le amatrici colgono rituali comunitari, mercati, feste patronali, con un’attenzione talvolta più etnografica che sentimentale.

Importante è l’uso delle immagini: l’album non è solo un contenitore, ma un dispositivo narrativo. L’ordine delle pagine, i cartigli scritti a mano, la selezione delle “buone” e l’espulsione delle “mosse” costruiscono memorie condivise e cronologie affettive. In molte famiglie, è la donna a custodire l’album, a riconfigurarlo con nozze, nascite, lutti. In questo senso, la fotografia amatoriale femminile modella la memoria collettiva della famiglia e del gruppo, trasformando la casa in archivio vivente.

Sul piano della circolazione, i circoli fotografici e i concorsi locali offrono spazi di visibilità (occasioni di esposizione, scambi di consigli, letture portfolio), ma anche soglie da attraversare: presentarsi come “signorina fotografa”, firmare con iniziali, usare pseudonimi. L’oscillazione tra firma e anonimato è parte della partita sociale: un equilibrio tra modestia prescritta e ambizione legittima.

Strumenti e tecniche alla portata di tutte

Se questa pratica si espande, è anche grazie a tecnologie più maneggevoli e a una economia dell’immagine più accessibile. Fra 1900 e 1915 il mercato italiano offre box camera a pellicola in rullo, folding a soffietto per formati 6×9 o 9×12, e la possibilità di sviluppare e stampare tramite fotografi di quartiere o laboratori collegati alle drogherie specializzate. Manuali e periodici illustrati spiegano esposizione, messa a fuoco, scelta della carta (bromuro a contrasto, aristotipa per toni morbidi), la ritoccatura al grafite o con pennellini di anilina.

Il treppiede leggero aiuta negli interni; gli otturatori a tempi sempre più affidabili (1/25, 1/50, 1/100) favoriscono scene di movimento all’aperto; le lastre restano in uso per chi preferisce maggior definizione, ma le pellicole riducono l’ingombro e rendono possibile fotografare in viaggio. Il formato cartolina (circa 9×14 cm) incoraggia lo scambio epistolare: scrivere sul recto un saluto e sul verso un paesaggio o un gruppo diventa una grammatica affettiva e sociale.

Accanto all’attrezzatura, contano le pratiche di apprendimento. Le amatrici imparano spesso per trasmissione informale — un parente pratico, un amico di famiglia, un commesso appassionato — o attraverso riviste e guide che spiegano con linguaggio chiaro la chimica di base, la “postura” della macchina, i difetti più comuni (mosso, sotto/sovraesposizione, vignettatura) e i trucchi casalinghi (tende bianche come diffusori, specchi per aumentare la luce).

Questa alfabetizzazione tecnica non è neutra: influenza l’estetica. Gli interni domestici, notoriamente bui, portano a pose ferme, all’uso di supporti (schienali, sedie) e a una composizione centrata; all’aperto, invece, si sperimenta con obliqui, controluce dolci, soglie (porte, archi, finestre) che incorniciano la scena. Nelle gite, il paesaggio non è sfondo ma coprotagonista: linee di costa, sentieri, ponti, ferrovie; i corpi si misurano con la scala del mondo.

La portabilità degli apparecchi consente anche autoscatti: sfruttando supporti improvvisati (muretti, sedie) e autoscatto meccanico, compaiono autoritratti specchiati o di gruppo, spesso giocosi ma rivelatori di consapevolezza autoriale. La mano che inquadra, la scelta del tempo, la verifica del risultato allo sviluppo: ogni passaggio sedimenta una competenza che, per molte, resterà dilettantistica ma qualificata, e per alcune diventerà ponte verso incarichi semi-professionali (ritratti per conoscenti, reportage scolastici, fotografie per negozi locali).

Sul piano economico, la fotografia amatoriale femminile si regge su budget modulabili: si può scattare poco e bene, delegare il laboratorio alle fasi complesse, acquistare accessori a rate o nel mercato dell’usato. In diversi contesti di provincia, il fotografo di paese diventa un mediatore: vende materiali, sviluppa negativi, stampa, consiglia. La relazione fiduciaria tra commesso e clienta — a metà tra consulenza tecnica e conversazione di costume — è parte del racconto di questa modernità discreta.

Tra memoria familiare e sguardo sul mondo

L’album si apre con carta nera e angolini di carta gommata. Le prime pagine sono gremite di volti ravvicinati: un neonato fasciato, una tavola apparecchiata, un balcone invaso dal sole. Poi, quasi impercettibilmente, le inquadrature si allargano: un lungomare con cabine di legno, una stazione con cartelli smaltati, un sentiero alpino. Lo sguardo della fotografa amatoriale — donna, Italia, primo Novecento — attraversa la soglia domestica e misura il mondo, portando con sé gli stessi gesti: comporre, mettere a fuoco, conservare.

La fotografia amatoriale femminile nel primo Novecento italiano si muove tra due fuochi: la memoria familiare, dove il gesto fotografico consolida legami, ruoli e tempi ciclici; e l’apertura al mondo, dove la macchina diventa compagna di viaggio, strumento di curiosità, indice di modernità. La dialettica tra questi due poli non è una fuga dalla casa, né una sua celebrazione univoca: è un pendolo. Il risultato sono album in cui le genealogie affettive si affiancano a mappe di paesaggi e scorci urbani, e in cui lo sguardo femminile negozia spazio e autorità senza rinunciare alla propria firma, anche quando resta anonima.

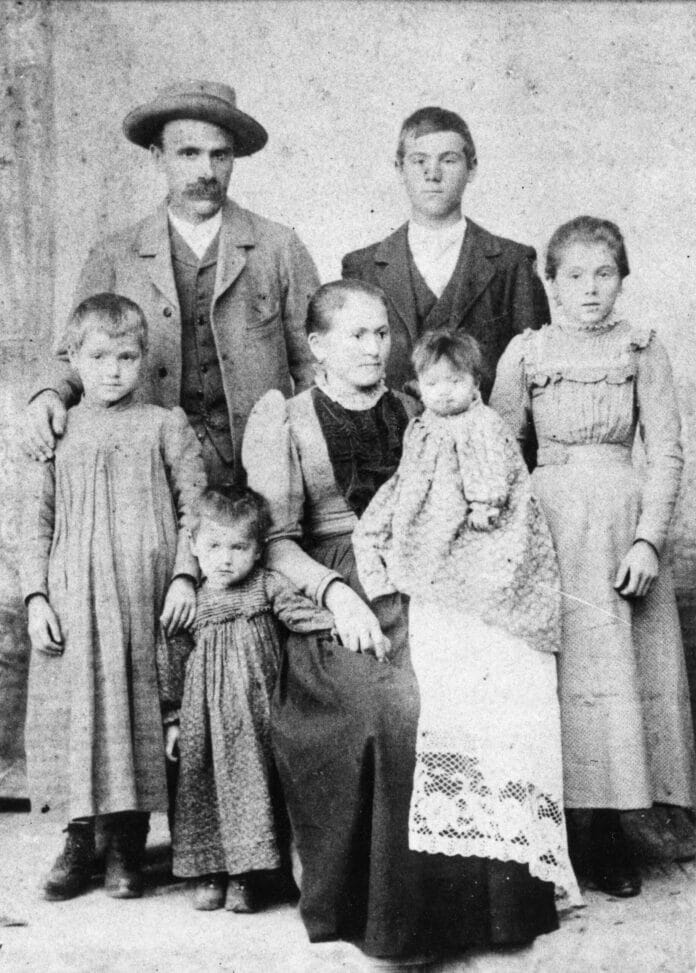

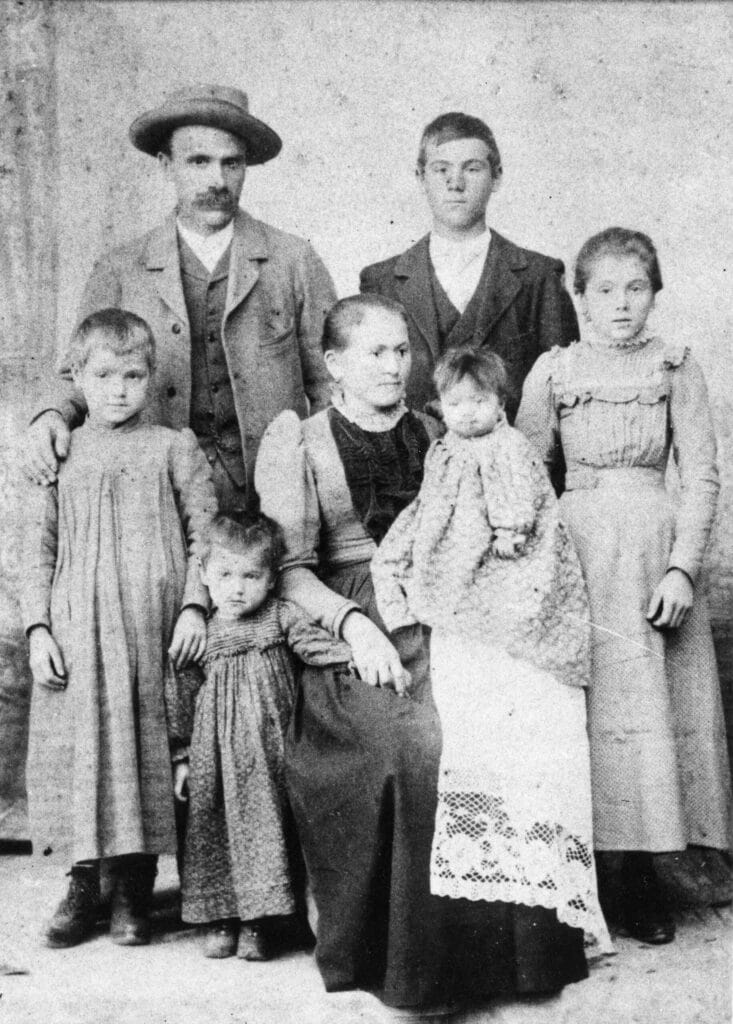

Il ritratto privato: la famiglia e l’infanzia

Nel regno della memoria domestica, la donna-fotografa organizza un canzoniere di volti. Il ritratto infantile occupa un posto centrale: il neonato in fasce sul lettino, il bambino impettito nella prima divisa scolastica, la sorellina che stringe una bambola di panno. Le pose sono spesso frontali, la luce proviene dalla finestra più ampia della casa, gli arredi diventano quinte: una tenda, un centrino, un vaso. Nei cortili delle case di ringhiera lombarde, i ballatoi offrono profondità sceniche: nonni in sedia impagliata al primo piano, giovani al secondo, biancheria al vento come sfondo vivo. Qui la fotografia è insieme rito e scrittura: sul verso, brevi didascalie (“Ada, estate 1911”) trasformano lo scatto in documento.

L’infanzia, ritratta da vicinissimo, fissa soglie di crescita: il primo taglio di capelli, la comunione, la gita scolastica. Ma le amatrici non si limitano alla celebrazione: registrano gesti spontanei, sorrisi storti, panni sporchi di gioco. Nella Torino di inizio secolo, tra salotti borghesi e cortili di officina, compaiono scene in cui un padre rientra con la tuta, i figli gli corrono incontro: il rettangolo fotografico è un ponte tra lavoro e casa. In Toscana, tra Livorno e Firenze, interni più ariosi e terrazze consentono ritratti di gruppo con composizioni studiate: triangolazioni classiche, figure a piramide, reminiscenza di pittura accademica filtrata dalla manualistica dell’epoca.

Nel Mezzogiorno, in aree come Napoli o Bari, il ritratto domestico s’allarga spesso fino a toccare l’uscio: porte spalancate su vicoli, sedie trascinate all’aperto, bambini scalzi, nonne con rosari. Qui la luce generosa permette tempi più rapidi, e la posa si fa più elastica, talora attraversata da micro-movimenti (il ventaglio, un gatto che scivola nell’inquadratura). La donna dietro la macchina beneficia del clima ottico: interni semiesterni, confini flessibili tra casa e strada, comunità che diventano sfondo solidale.

Tipologicamente, si possono riconoscere quattro costellazioni di ritratto privato:

- Ritratto di transizione: figure in piedi, mezzo busto, sguardo in camera, oggetti simbolici (libri, fiori) — immagini usate per annunci e cartoline familiari.

- Ritratto situato: la casa parla — stufe, cucine economiche, macchine da cucire, icone sacre — e la fotografa compone sfruttando linee d’arredo e sorgenti luminose.

- Ritratto relazionale: coppie madre-figlio, sorelle, nonni-nipoti — il contatto fisico (mani intrecciate, braccia attorno alle spalle) è sintassi affettiva.

- Ritratto-gioco: travestimenti, pose ironiche, specchi che raddoppiano; la fotografa è regista e talvolta attrice.

Esteticamente, il ritratto privato femminile del primo Novecento alterna precisione artigianale (attenzione alla messa a fuoco sugli occhi, cura del fondale, scelta di carte a grana fine per i volti) e tolleranza dell’imprevisto (un mosso lieve, un taglio improvvisato). Questa apertura fa dell’album di famiglia un laboratorio di stile: dentro i limiti tecnici degli interni, molte amatrici inventano soluzioni di luce (lenzuola come diffusori, specchi per rimbalzare), cornici (porte, finestre) e moduli compositivi ripetuti che diventano firma.

Paesaggi e viaggi: l’apertura al mondo

Quando l’obiettivo esce di casa, il mondo entra in album. Il viaggio — breve o lungo, gita o villeggiatura — diventa occasione di esercizi di visione. Le fotografe amatoriali portano con sé box o folding leggere, una borsa con rulli di ricambio, talvolta un treppiede pieghevole. Le immagini cambiano scala: strade, ponti, stazioni, linee di costa, crinali alpini. Ma la cifra femminile non è tanto nel soggetto, quanto nella relazione tra figura e luogo: le persone non scompaiono nel paesaggio, vi entrano come misura e memoria.

In Piemonte, tra Torino e le vallate, le amatrici sperimentano paesaggi d’ascensione: mulattiere, rifugi, neviere tardive. La macchina registra sequenze: partenza dal paese, sosta al ponte, vista dal dosso, gruppo al rifugio. La ripetizione programmatica dei punti di vista suggerisce una coscienza di progetto: la pagina d’album diventa itinerario. Sui laghi prealpini (Maggiore, Orta, Como), i pontili generano linee di fuga e gli specchi d’acqua consentono controluce morbidi al tramonto.

In Toscana, la vocazione è urbano-marittima: Lungarni a Firenze, piazze a Pisa, passeggiate a Livorno e cabine in Versilia. Le fotografe giocano con ombre portate (colonnati, tettoie), geometrie (pavimentazioni a scacchiera) e cartellonistica — indizi della modernità commerciale. Le inquadrature diventano più grafiche, con tagli obliqui che ricordano la coeva estetica del pittorialismo tardo ma con una mano più svelta, diariografica.

Nel Sud, la macchina registra rituali e topografie: processioni costiere in Puglia, mercati attorno alle pietre lisce delle piazze in Sicilia, promenade a Napoli con il Vesuvio di quinta. Qui l’occhio femminile oscilla tra etnografia spontanea (usi, costumi, lavoro) e senso del luogo: la strada come salotto, la piazza come teatro. Il paesaggio non è mera cartolina, ma spazio sociale che accoglie la presenza delle donne — al centro non solo come soggetti, ma come autrici che annotano orari, condizioni di luce, tracce di mobilità (tram, rotaie, vapori).

Tre morfologie di paesaggio amatoriale emergono con frequenza:

- Paesaggio-incontro: figure al primo piano, luogo come sfondo-vissuto (ponti, parapetti, alberi-ombra); la persona “ancora” lo sguardo.

- Paesaggio-diario: serie di viste progressivamente più ampie o ravvicinate; sequenza narrativa montata in pagina (numeri a matita, frecce, date).

- Paesaggio passante: treni, banchine, carrozze; scatti al volo dalle stazioni o dai ponti, con tagli “imperfetti” che restituiscono velocità.

Sul piano tecnico, la maggiore luce all’aperto consente tempi rapidi (1/50–1/100), profondità di campo generose (diaframmi medio-chiusi), e quindi nitidezze estese; il cielo diventa un banco di prova: senza filtri, tende a bruciarsi — molte amatrici imparano a esporre per le ombre, accettando cieli bianchi ma salvando trame in primo piano. Le stampe su carta bromuro a contrasto medio rendono bene i pavé, le rugosità delle pietre, i riflessi sull’acqua. Non mancano cartoline fotografiche spedite ad amici: una forma di socialità visuale dove la fotografa seleziona, titola, comunica.

Sotto traccia, il paesaggio è anche autoritratto: la scelta dei luoghi parla della classe, della professione o dei desideri della fotografa. Una passeggiata sul lago di Como, una salita alla Sacra di San Michele, un pomeriggio tra cabine in Versilia, una veduta del porto di Bari: nel montaggio degli spazi, si disegna una geografia dell’emancipazione discreta.

L’autoritratto come atto di consapevolezza

Specchio incorniciato sopra una cassettiera, un velo di polvere sulla superficie, la luce che entra obliqua: la donna solleva la macchina, aggiusta il cappello, inclina appena il busto. Nel riflesso vede due volte la stessa figura — quella che posa e quella che decide. Il tempo di un autoscatto meccanico, il lieve arretrare per rientrare nel piano di fuoco: lo scatto è insieme prova tecnica e dichiarazione d’esistenza.

Nel primo Novecento italiano, l’autoritratto femminile in ambito amatoriale è una pratica di soglia: tra l’intimità della casa e la sfera pubblica dell’immagine circolante; tra gioco e affermazione; tra il “mi ritraggo” e il “mi firmo”. Lungi dall’essere un semplice divertissement, l’autoritratto trasforma la relazione con il mezzo in consapevolezza di sé: la fotografa non si limita a comparire, ma orchestra dispositivo, luce, posizione e — soprattutto — significato. È qui che l’esperienza amatoriale si fa autoriflessiva, anticipando alfabeti di soggettività che diventeranno più espliciti nei decenni successivi.

Il sé riflesso: l’autoritratto come esplorazione interiore

Il luogo d’elezione è l’interno: camere da letto, salotti, anticamere con specchi e consolle. La scenografia non è neutra: tende, merletti, libri, piccole suppellettili compongono una iconografia identitaria. L’autoritratto allo specchio moltiplica i piani: dietro l’apparenza di un gesto quotidiano (sistemarsi un cappello, reggere un libro) si apre una messa in scena che rende visibile l’atto del guardare. La fotografa è soggetto e regista: decide il fuoco, verifica il campo, coordina l’autoscatto (spesso un meccanismo a ritardo di pochi secondi), sceglie se e quanto includere la macchina nel riflesso.

Questo doppio registro — intimo e tecnico — alimenta una gamma di timbri: dal tono meditativo (sguardo laterale, luce morbida, pose stabili che ricordano il ritratto pittorico) al gioco (doppie esposizioni accidentali, comparse nel riflesso di vetrine, vetri di credenze). Le amatrici imparano presto a governare la profondità in ambienti bui: treppiede leggero, diaframmi medio-chiusi, messa a fuoco preimpostata sul punto in cui si posizioneranno; talvolta segnano il pavimento con un nastro o una spilla per ricordare il punto di stazionamento.

Ma l’esplorazione del sé non è solo psicologica: è materiale. La prova del sé riflesso coincide con la prova di competenza: riuscire a bilanciare tempi lunghi senza mosso, sfruttare specchi come rinvii di luce, scegliere carte a grana fine per restituire la trama di pizzi e tessuti, retinare lievemente in camera oscura per addolcire i toni dei volti. È un laboratorio domestico e autoriale in cui si sedimentano consapevolezze durevoli: io sono e io so fare.

Un altro filone, meno dichiarato ma altrettanto eloquente, è l’autoritratto ambientato: la fotografa appare di tre quarti, magari in controluce, accanto a un cavalletto o con la macchina a tracolla durante una gita sul lago, sulla riva del mare, in montagna. Qui la messa in gioco del sé è situata: si afferma un’identità in relazione ai luoghi e ai compagni di viaggio. La posa, raramente rigida, rivela una domestichezza col mezzo che, nella cultura visuale del tempo, vale già come presa di parola.

Tra anonimato e professione

Nel paesaggio sociale del primo Novecento, la donna che si autoritrae abita una zona di confine: l’album familiare, spazio privato e regolato da consuetudini, e l’arena semi-pubblica dei circoli fotografici, concorsi, vetrine di negozi. Molte amatrici scelgono l’anonimato o la firma per iniziali: un codice di discrezione che protegge la rispettabilità e, insieme, una strategia per far valere l’immagine più dell’identità sociale. In altri casi, la comparsa dell’autoritratto in un portfolio per circoli o in una mostra locale segna una soglia: dal dilettantismo qualificato a incarichi retribuiti (ritratti per conoscenti, documentazione di eventi scolastici o parrocchiali, fotografie per negozi).

Questa oscillazione si legge anche nei dispositivi. L’autoritratto firmato tende a essere composito, studiato in relazione a altri lavori (paesaggi, ritratti), come frontespizio della propria “mano”. L’autoritratto privato privilegia invece indizi di quotidianità: grembiuli, abiti da passeggio, cappelli; non c’è bisogno di proclami, basta un angolo di stanza riconoscibile, un sguardo. Entrambi, tuttavia, mettono in campo una rivendicazione sottile: la fotografa esiste come soggetto che produce immagini, non solo come oggetto ritratto.

Nelle aree urbane del Nord (Lombardia, Piemonte), dove la rete di circoli e negozi è più fitta, l’autoritratto diventa talvolta biglietto da visita: mostrato a un commesso esperto per discutere tempi, carte, viraggi (seppia, bruno), usato come prova di maturità tecnica. In Toscana, tra scuole d’arte e tipografie attive, può incontrare spazi espositivi temporanei (vetrine, salette); nel Sud, la sua circolazione si intreccia con relazioni di prossimità (parrocchie, associazioni femminili, salotti), dove il riconoscimento passa più attraverso reti personali che attraverso istituzioni specializzate.

A fare la differenza è spesso la persistenza: chi continua a autoritrarsi nel tempo — variando abiti, luoghi, strumenti — scrive una micro-autobiografia visiva che, a posteriori, consente di leggere passaggi di status (nubile, moglie, madre; apprendista, esperta; dilettante, semi-professionista). In questi cicli, la macchina fotografica è protagonista: entra nell’immagine come segno (la mano che la regge, la cinghia sulla spalla, il cavalletto accanto), dichiarazione di mestiere, anche quando il mestiere non è ancora formalizzato.

Sul piano tecnico e formale, l’autoritratto costringe la fotografa a pianificare: pre-fuoco, marcatura del piano di posa, calcolo del ritardo dell’autoscatto, controllo delle ombre portate. Errori e incidenti (tagli improvvisi, lievi mossi, riflessi inattesi) diventano parte di un’estetica non finita, che paradossalmente autentica la presenza. È l’imprevisto governato a liberare, talvolta, le immagini più intense: un raggio di sole che incide il profilo, un riflesso che introduce un terzo occhio.

Archivi e collezioni: dove trovare le tracce

Ci sono scatole di cartone legate con spago, album dal dorso sfiancato, bustine di negativi con appunti a matita blu. Apre il cassetto dell’archivio comunale, compare una calligrafia minuta: “Estate 1912, Ada e Lina in gita”. Le pioniere invisibili della fotografia amatoriale parlano spesso da qui — dai margini della carta, dagli adesivi d’album, da una dedica sbiadita. Recuperarle non è un atto di fortuna ma un metodo: saper cercare, porre domande sensate, riconoscere indizi materiali.

Il primo Novecento italiano ha prodotto una quantità enorme di immagini domestiche che oggi sopravvivono in archivi pubblici, collezioni civiche, fondi parrocchiali, musei della fotografia, biblioteche e, non di rado, in collezioni private temporaneamente depositate. L’ostacolo maggiore non è la scarsità, ma la discontinuità descrittiva: le autrici amatoriali sono spesso non identificate o firmate con iniziali, e gli apparati catalografici storici privilegiano il soggetto (“ritratto di famiglia”, “gita”) rispetto all’autorialità. Per questo serve una doppia alfabetizzazione: archivistica (come si legge un inventario, come si chiede una consultazione) e materiale (come si interpreta una stampa, un negativo, un album).

L’importanza della ricerca negli archivi locali

Gli archivi locali sono la frontiera più ricca e, allo stesso tempo, più esigente. In Lombardia, molti comuni conservano fondi fotografici civici con album donati da famiglie: dentro, non di rado, compaiono sequenze scattate da donne di casa (madri, figlie, zie) che hanno documentato cortili, feste parrocchiali, scuole, gite al lago. In Piemonte, oltre alle città, vale la pena esplorare archivi di valle (pro loco, biblioteche civiche, sezioni CAI): gli album escursionistici contengono fotografie di gita e di autorappresentazione (macchina a tracolla, gruppo al rifugio) che spesso portano segni di regia femminile. In Toscana, dove il circuito tra tipografie, fotoclub storici e istituzioni culturali è antico, gli archivi di biblioteche e fondazioni raccolgono album urbani e litoranei: la presenza di cabine balneari, lungarni, passeggiate è un indizio utile per rintracciare pratiche amatoriali femminili. Nel Sud, gli archivi parrocchiali e i fotografi di paese (i cui archivi, quando sopravvissuti, sono talvolta confluiti in depositi comunali o diocesani) custodiscono ritratti all’uscio, processioni, scene di mercato scattate e talvolta annotate da donne.

Come muoversi operativamente?

- Leggere gli inventari con “occhio” femminile: laddove si trovano diciture come “album di famiglia”, “ritratti domestici”, “gite scolastiche”, “villeggiature”, sospettare una mano amatoriale femminile; verificare se compaiono grafie diverse (chi annota può essere la fotografa).

- Richiedere visione dei dorso-stampa: sul retro si trovano didascalie, date, negozi (timbri) che indicano la filiera tecnica (sviluppo e stampa in laboratorio, quindi acquisizione di materiali).

- Riconoscere tracce materiali: il formato cartolina (9×14 cm), carte bromuro a contrasto medio, album con angolini gommati; questi dettagli aiutano la datazione e il contesto d’uso.

- Incrociare repertori: confrontare le immagini con periodici locali (feste, mercati, gite sociali) e annuali dei fotoclub: talvolta un cognome ricorre come socia o premiata, svelando l’autrice di un album familiare.

- Domandare dei “fondi minori”: molti archivi elencano un “Fondo miscellanea” o “donazioni private”: è spesso lì che si annidano album femminili non ancora pienamente catalogati.

Questa pratica richiede pazienza metodica ma ripaga: più che scoprire “maestre sconosciute”, consente di ricostruire ecosistemi — reti domestiche, circoli locali, negozi — in cui le donne hanno agito da registe silenziose della memoria visiva.

Storie ritrovate: le fotografe sconosciute

Dietro etichette come “Autrice non identificata” si nascondono spesso tracce sufficienti per restituire una biografia minima: una firma sul dorso (“A. G.”), un timbro di negozio in corso Vittorio a Torino, una dedica che cita “la nostra villeggiatura a Viareggio”. La storia ritrovata nasce dall’incrocio: luogo + pratica + rete.

- Un caso lombardo: un album milanese 1909–1914 con molte scene di ballatoi e passeggiate al Naviglio. Le note sul verso riportano inchiostri e grafie differenti; una mano più curata annota tempi e luce (“mattino, cielo velato”). È verosimile che quella sia la fotografa: la precisione tecnica è indice di competenza. Una visita ai registri di un fotoclub (o ai cataloghi di un negozio in Porta Venezia) può restituire un nome che combacia con le iniziali.

- Un caso piemontese: un fascicolo di gite CAI con foto di gruppo in vetta, spesso firmate sul margine con iniziali femminili. Incrociando i bollettini sezionali dell’epoca emergono socia e data: la fotografa amatoriale è presente come accompagnatrice e autrice delle “vedute”.

- Un caso toscano: sequenza di cabine in Versilia e lungarni con didascalie in francese; una maestra o una governante che scrive per parenti all’estero? La lingua delle didascalie suggerisce reti translocali, traccia utile per cercare in archivi scolastici o fondi di famiglie miste.

- Un caso dal Sud: una serie di processioni e vedute di mercato con firme assenti ma presenza ricorrente della stessa borsa a tracolla (visibile in specchi e vetrine). Qui l’autrice si materializza per indizio: l’oggetto ripetuto, il punto di vista costante (lievemente alto, appoggiato a un davanzale), la predilezione per attimi di passaggio.

Ricostruire queste storie significa leggere le immagini come documenti complessi: non solo cosa mostrano, ma come sono fatte (scelta del tempo, del diaframma, posizione, ripetizione di schemi). La coerenza tecnica è una vera e propria firma invisibile. A volte la traccia è nella carta: sequenze virate al seppia nello stesso periodo, identica goffratura di laboratorio; altre volte è negli errori: una lieve vignettatura di un’ottica economica, un difetto di pressione del rullo che ricorre sempre a fine pellicola.

Dove cominciare (per una mappa operativa)

- Musei e istituti fotografici: realtà specializzate nella conservazione e nella didattica, con cataloghi consultabili e personale che conosce i fondi familiari.

- Archivi comunali e biblioteche civiche: il cuore delle donazioni di famiglie; chiedere sempre dei fondi non inventariati o in corso di descrizione.

- Archivi diocesani e parrocchiali: preziosi per rituali, processioni, scuole; spesso conservano album di associazioni femminili.

- Fotoclub storici: tenere d’occhio annuali e bollettini: elenchi di soci, premiazioni, mostre locali.

- Collezioni private in deposito: verificare presso musei locali se ci sono depositi temporanei: possono contenere album femminili non ancora pubblicati.

Bibliografia e fonti

La ricostruzione del ruolo delle donne nella fotografia amatoriale italiana del primo Novecento richiede un corpus di fonti plurale: studi accademici, monografie, cataloghi di mostre, manuali d’epoca, archivi fisici e digitali. Di seguito, una mappa ragionata delle risorse più significative.

Studi accademici e monografie

- Maria Antonella Pelizzari, Fotografia e società in Italia (1880–1915) — Analisi delle pratiche fotografiche nel contesto sociale e culturale italiano, con attenzione alle dinamiche di genere. –Scheda University of Chicago Press, Photography and Italy – Internet Archive

- Roberta Valtorta, Album di famiglia. Storie di fotografia domestica — Un riferimento imprescindibile per comprendere la fotografia privata come dispositivo di memoria. Catalogo libri di Roberta Valtorta – Feltrinelli, Mondadori Store – Opere di Roberta Valtorta

- Giovanna Calvenzi, Le italiane e la fotografia — Saggio che esplora la presenza femminile nella fotografia italiana, tra professione e dilettantismo. Open Library – Opere di Giovanna Calvenzi

- Cataloghi Alinari (es. La donna e la fotografia, Firenze) — Mostre che hanno affrontato il tema della rappresentazione femminile e della produzione fotografica. Fondazione Alinari – Homepage e cataloghi

- Studi di storia sociale:

- La famiglia italiana tra Ottocento e Novecento (Carlo Ginzburg, Giovanni Levi) — Per contestualizzare la fotografia domestica nel quadro delle trasformazioni familiari. Profilo storico della famiglia – Libreria del Santo, Laterza – La famiglia italiana dall’Ottocento a oggi

- Donne e modernità in Italia (Silvana Patriarca) — Per leggere la fotografia come pratica di emancipazione discreta.Italianità – Laterza , Perlego – eBook Italianità

Fonti d’archivio digitali

- ICCD – Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione

Ricerca per soggetto, tecnica, provenienza; utile per individuare fondi con immagini amatoriali. - MUFOCO – Museo di Fotografia Contemporanea

Fondi storici e album di famiglia; possibilità di consultazione su appuntamento. - Fratelli Alinari Archives

Cataloghi digitali con sezioni dedicate alla fotografia sociale e domestica. - Archivi di Stato e biblioteche civiche

Portali regionali (es. Lombardia Beni Culturali, Archivi Piemonte, Toscana Cultura) con accesso a fondi fotografici. - Europeana Photography

Collezioni europee con materiali italiani, incluse pratiche amatoriali. - Periodici d’epoca digitalizzati

- Il Progresso Fotografico (consultabile in alcune biblioteche digitali) — Manuali, consigli tecnici, pubblicità di apparecchi.

- L’Illustrazione Italiana — Per contesto iconografico e culturale.

Sono Manuela, autrice e amministratrice del sito web www.storiadellafotografia.com. La mia passione per la fotografia è nata molti anni fa, e da allora ho dedicato la mia vita professionale a esplorare e condividere la sua storia affascinante.

Con una solida formazione accademica in storia dell’arte, ho sviluppato una profonda comprensione delle intersezioni tra fotografia, cultura e società. Credo fermamente che la fotografia non sia solo una forma d’arte, ma anche un potente strumento di comunicazione e un prezioso archivio della nostra memoria collettiva.

La mia esperienza si estende oltre la scrittura; curo mostre fotografiche e pubblico articoli su riviste specializzate. Ho un occhio attento ai dettagli e cerco sempre di contestualizzare le opere fotografiche all’interno delle correnti storiche e sociali.

Attraverso il mio sito, offro una panoramica completa delle tappe fondamentali della fotografia, dai primi esperimenti ottocenteschi alle tecnologie digitali contemporanee. La mia missione è educare e ispirare, sottolineando l’importanza della fotografia come linguaggio universale.

Sono anche una sostenitrice della conservazione della memoria visiva. Ritengo che le immagini abbiano il potere di raccontare storie e preservare momenti significativi. Con un approccio critico e riflessivo, invito i miei lettori a considerare il valore estetico e l’impatto culturale delle fotografie.

Oltre al mio lavoro online, sono autrice di libri dedicati alla fotografia. La mia dedizione a questo campo continua a ispirare coloro che si avvicinano a questa forma d’arte. Il mio obiettivo è presentare la fotografia in modo chiaro e professionale, dimostrando la mia passione e competenza. Cerco di mantenere un equilibrio tra un tono formale e un registro comunicativo accessibile, per coinvolgere un pubblico ampio.