Il formato RAW rappresenta il cuore della fotografia digitale professionale, fungendo da ponte tra l’evento luminoso catturato dal sensore e l’immagine finale che osserviamo sullo schermo. Nato nei primi anni Novanta con le prime fotocamere digitali a uso professionale, il RAW conserva i dati grezzi registrati da ogni fotosito del sensore senza applicare processi di compressione distruttiva o bilanciamenti cromatici. È paragonabile al negativo analogico, poiché necessita di uno sviluppo in ambiente software per essere trasformato in un’immagine visualizzabile. Il concetto nasce con la Kodak DCS 100 del 1991, che utilizzava un sensore CCD da 1,3 megapixel collegato a un involucro Nikon F3; il formato RAW rimase però privo di una standardizzazione fino all’avvento del plugin Camera Raw di Adobe, sviluppato da Thomas Knoll nel 2003.

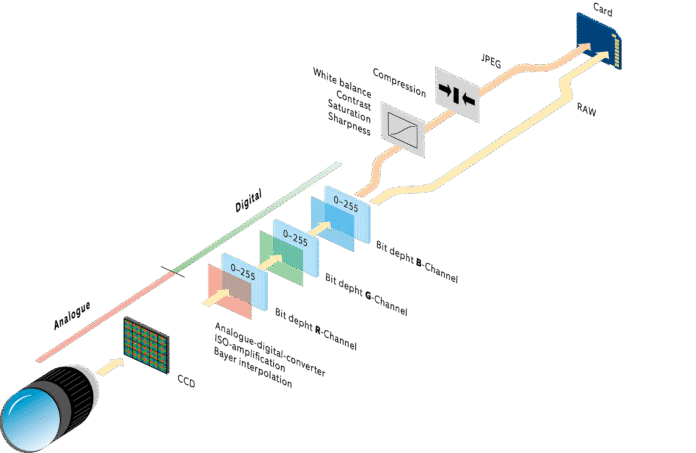

Il sensore di una fotocamera digitale è composto da milioni di fotositi, ognuno coperto da un filtro di Bayer che separa la luce in componenti rosso, verde e blu. A differenza del JPEG, in cui la demosaicizzazione, il bilanciamento del bianco e la curva tonale vengono applicati all’interno della macchina, il RAW salva esclusivamente la risposta lineare dei fotositi. Questa linearità è cruciale: il sensore risponde alla luce in modo proporzionale all’energia luminosa ricevuta, mentre l’occhio umano percepisce la luminosità in modo logaritmico. Conservare questa relazione permette di intervenire con curve tonali personalizzate in post-produzione, sfruttando appieno la dinamica del file.

La profondità di bit è un altro aspetto fondamentale del RAW. Un file a 14 bit per canale è in grado di registrare fino a 16.384 livelli di luminosità, contro i 256 livelli di un JPEG a 8 bit. Questo si traduce in una gamma dinamica superiore, che può superare del 30-50% quella del formato compresso. Una maggiore gamma dinamica è essenziale per recuperare dettagli nelle alte luci e nelle ombre senza introdurre artefatti di compressione o bande di colore. La dimensione di un file RAW dipende dalla risoluzione del sensore: un sensore da 45 megapixel genera tipicamente file da 50 a 80 MB, mentre un JPEG equivalente si aggira intorno ai 10-20 MB.

In ottica professionale, lavorare in RAW permette di gestire con precisione esposizione, bilanciamento del bianco e profili colore. È possibile regolare l’esposizione con un margine di ±3 stop senza perdita di qualità e modificare lo spazio colore in post-produzione, passando da Adobe RGB a ProPhoto RGB per ottenere gradienti tonali più ampi. Ogni parametro, compresi nitidezza e riduzione del rumore, è applicabile in modo selettivo tramite maschere e pennelli, garantendo un controllo dettagliato che nessun formato compresso può offrire.

Struttura e componenti dei file RAW

Un file RAW è molto più di una semplice matrice di valori di luminosità. In apertura al file troviamo l’intestazione (header), che include metadati essenziali come modello della fotocamera, impostazioni di scatto (ISO, tempo di posa, apertura del diaframma) e profilo colore interno. Questi metadati sono fondamentali per software di sviluppo come Adobe Camera Raw o Capture One, i quali li utilizzano per interpretare correttamente i dati grezzi e applicare i profili di correzione.

Seguono i dati del sensore, ossia la matrice di valori lineari per ogni fotosito. La disposizione dei valori rispetta il pattern Bayer, composto per il 50% da fotositi verdi, per il 25% da fotositi rossi e per il 25% da fotositi blu. Tale organizzazione richiede un algoritmo di demosaicizzazione per interpolare i valori mancanti e ricostruire un’immagine RGB completa. Il processo di demosaicizzazione varia in base al software e al produttore: algoritmi come AMaZE di Adobe e Prime di DxO PhotoLab rivalutano la nitidezza preservando i dettagli senza introdurre artefatti.

All’interno del file RAW risiede anche una miniatura JPEG a bassa risoluzione, utilizzata per anteprime rapide e per la selezione delle immagini senza dover caricare l’enorme dataset grezzo. Accanto a quest’ultima troviamo le tabelle di correzione, ovvero dati per compensare difetti ottici tipici dell’obiettivo montato: vignettatura, aberrazioni cromatiche e distorsioni geometriche. Queste informazioni sono calcolate dalla fotocamera in fase di scatto e integrate nel RAW per permettere al software di sviluppo di applicare correzioni automatiche basate sul database ottico del costruttore.

Il formato DNG (Digital Negative) di Adobe, introdotto nel 2004 come soluzione open-source, unifica dati grezzi, metadati e profili colore in un unico contenitore TIFF-based. Thomas Knoll e Adobe progettarono DNG per superare i limiti dei formati proprietari, ma l’adozione rimane parziale: Leica, Pentax e DJI utilizzano il DNG in alcuni modelli, mentre la maggioranza delle DSLR e mirrorless continua a produrre file RAW proprietari come CR3, NEF o ARW.

Evoluzione storica e standardizzazione del formato RAW

La storia del RAW si intreccia con l’evoluzione delle prime fotocamere digitali professionali. Kodak, pioniere del settore, presentò nel 1991 la DCS 100, un adattatore digitale per Nikon F3 che immagazzinava un’immagine da 1,3 megapixel su un disco esterno. Il file generato era già grezzo, ma privo di un formato strutturato e documentato. Nei successivi anni Novanta, ogni costruttore sviluppò il proprio standard proprietario, rendendo impossibile l’interoperabilità tra software di sviluppo e fotocamere di marchi diversi.

Thomas Knoll, co-creatore di Photoshop insieme al fratello John, sviluppò nel 2003 il plugin Camera Raw, in grado di decodificare i principali formati RAW del mercato. Questo strumento permise ai fotografi di aprire, visualizzare e modificare direttamente i file grezzi all’interno di Photoshop, dando impulso a un nuovo flusso di lavoro basato sul RAW. L’anno successivo Adobe rese il plugin gratuito, contribuendo alla diffusione capillare del formato RAW tra professionisti e amatori avanzati.

La creazione del DNG nel 2004 segnò il tentativo di standardizzazione. Basato su un formato TIFF esteso, il DNG racchiudeva in un unico contenitore i dati grezzi, i profili colore e le correzioni ottiche. Nonostante la sua apertura e documentazione pubblica, DNG non sostituì completamente i formati proprietari: molti produttori continuarono a preferire i propri standard, ritenuti progettati ad hoc per i loro sensori. Leica adottò DNG su larga scala a partire dal modello M8, mentre Pentax e DJI inserirono il supporto DNG in alcuni modelli selezionati.

Il problema principale resta l’obsolescenza dei formati proprietari: alcuni RAW delle prime DSLR possono risultare illeggibili senza l’intervento di firmware o plugin aggiornati. DNG, al contrario, garantisce una maggiore longevità grazie al suo carattere open e alla presenza di specifiche pubbliche, consentendo agli sviluppatori di software di mantenere tool di conversione compatibili anche a distanza di decenni.

Funzionamento del sensore e acquisizione RAW

Quando il fotografo preme il pulsante di scatto, il processo di acquisizione RAW ha inizio: la luce attraversa l’obiettivo, filtri antiriflesso e ottiche di correzione, quindi colpisce il sensore, che può essere di tipo CCD o CMOS. Nel caso dei sensori CMOS moderni si utilizzano tecnologie come il dual gain architecture (ad esempio nei sensori Sony Exmor) o il Quad Bayer, in grado di ottimizzare il segnale elettrico prima della conversione A/D.

Ogni fotosito trasforma l’energia luminosa in carica elettrica, proporzionale all’intensità luminosa. Questa carica viene poi convertita in un valore digitale tramite un convertitore A/D a 12 o 14 bit, creando la matrice di dati grezzi. La fotocamera salva tali valori in un file RAW, aggiungendo le informazioni relative ai metadati e alle correzioni ottiche.

La linearità del file RAW rappresenta uno dei vantaggi tecnici più importanti: il sensore risponde in modo proporzionale alla luce, senza applicare curve tonali o compressioni. In post-produzione il software può applicare curve parametriche o profili Lab* per modellare la risposta tonale in modo personalizzato, ottenendo un controllo superiore su ombre, mezzitoni e alte luci. Nei file JPEG, invece, la curva viene implementata direttamente in camera, riducendo permanentemente i dati e limitando la flessibilità in fase di editing.

Un processo avanzato disponibile solo lavorando su RAW è il Pixel Shift Multi Shooting, utilizzato da Sony nelle serie A1 e A9 III: il sensore si muove di un pixel tra uno scatto e l’altro, generando 16 immagini RAW che, una volta unite, forniscono una risoluzione teorica superiore a 200 megapixel. Sistema simile viene impiegato da Pentax nelle proprie medio formato, mentre Fujifilm sfrutta il pattern X-Trans per ridurre il moiré senza anti-aliasing.

Differenze tra produttori: formati proprietari e caratteristiche uniche

Canon adotta i formati CR2 e CR3, quest’ultimo introdotto nel 2018 con la serie EOS R. Il CR3 utilizza un algoritmo di compressione lossless che riduce le dimensioni del 20-30% rispetto al CR2 senza perdita di dati. Canon propone un RAW a 12 bit con compressione lossy sui modelli entry-level e un RAW a 14 bit lossless o C-RAW compresso sui modelli professionali come EOS R5. La tecnologia Dual Pixel RAW memorizza dati separati dai due fotodiodi di ogni pixel, consentendo correzioni di messa a fuoco e variazioni di bokeh in post.

Nikon realizza i file NEF con tre opzioni di compressione: un lossless compressed che riduce il 20-40% dei dati, un compressed lossy per scatti rapidi e un uncompressed per ottenere i dati grezzi integri. Le mirrorless Z series supportano RAW a 14 bit in scatto continuo fino a 12 fps, grazie a buffer potenziati. I NEF contengono anche dati di riduzione vibrazione, utili per compensare il mosso in condizioni di scarsa luminosità.

Sony impiega il formato ARW abbinato a sensori stacked come quelli di A1 e A9 III: il RAW Lossless Compressed consente raf prime fino a 120 fps, mentre il Pixel Shift Multi Shooting sfrutta la struttura a doppio layer per massimizzare la risoluzione. La Sony A7R V salva RAW a 15 bit, spingendo ulteriormente la gamma tonale.

Fujifilm rompe lo schema Bayer con il filtro X-Trans, un pattern 6×6 che elimina il moiré senza anti-aliasing. I RAF richiedono demosaicizzatori dedicati e algoritmi specifici di Capture One per preservare nitidezza e dettagli. La serie GFX di medio formato registra RAW a 16 bit, sfruttando appieno la profondità colore per gradazioni ultra-lisce.

Panasonic e Leica condividono in parte il DNG aperto: Panasonic usa il RW2 nelle Lumix, mentre Leica adotta DNG nativo su modelli come M11. I profili colore Leica integrano dati di correzione obiettivo basati sulla lunghezza focale e caratteristiche delle ottiche M-mount, garantendo vignettatura e distorsione pressoché nulle.

Differenze tra il formato RAW e il formato JPEG

Il confronto tra RAW e JPEG investe aspetti fondamentali quali la gestione dei dati grezzi, la profondità colore, il trattamento del segnale e il flusso di lavoro successivo allo scatto. Quando la luce colpisce il sensore, ogni fotosito registra una misura lineare dell’intensità luminosa, priva di qualsiasi curva tonale applicata. Nel caso del file RAW, queste misurazioni rimangono inalterate, offrendo pieno accesso alle informazioni originali, mentre il JPEG subisce un’elaborazione interna della fotocamera che trasforma i valori lineari in una gamma compressa di dati pronti per la visualizzazione.

Nel file RAW la profondità di bit tipicamente varia tra 12 e 16 bit per canale, garantendo decine di migliaia di gradazioni tonali. Ciò si traduce in un’estesa gamma dinamica, capace di mantenere dettagli in zone d’ombra e luci elevate. Il JPEG, limitato a 8 bit, riduce ogni canale colore a 256 livelli, imponendo una perdita significativa di sfumature. A parità di scena, il RAW offre la possibilità di recuperare ombre sepolte o alte luci bruciate, mentre il JPEG tende a schiacciare le transizioni tonali, rendendo i passaggi meno morbidi e più soggetti a fenomeni di banding.

Un’altra differenza cruciale risiede nella compressione. Il RAW adotta algoritmi di compressione senza perdita o (nel caso di alcune marche) focalizzati sul risparmio di spazio mantenendo intatto ogni bit significativo. Il JPEG applica invece una compressione lossy che elimina dati considerati ridondanti per l’occhio, ma irrimediabilmente persi in fase di salvataggio. Tale compressione introduce artefatti, specialmente visibili ai bordi netti e nelle aree di colore uniforme, che possono manifestarsi come piccoli blocchi o distorsioni cromatiche.

L’approccio alla bilanciamento del bianco differisce in modo marcato: il file RAW memorizza la temperatura colore stimata al momento dello scatto come semplice metadato, lasciando al software di sviluppo la possibilità di modificarla con precisione, fino a variazioni di centinaia di kelvin senza degradazione della qualità. Il JPEG, viceversa, applica il bilanciamento del bianco direttamente sull’immagine, imprimendo una curva di tono specifica per ottenere un risultato già “bilanciato” ma irreversibile. Ogni ritocco successivo su un JPEG amplificherà rumore e artefatti, soprattutto se si tenta di correggere uno sbilanciamento cromatico.

La gestione del rumore è più efficace partendo da un RAW. In fase di conversione, gli algoritmi dedicati possono distinguere tra segnale e disturbo sulla base della reale risposta lineare del sensore, applicando filtri selettivi che preservano i dettagli fini. Il JPEG incorpora già un processo di riduzione del rumore più generalista, spesso troppo aggressivo sugli scatti ad alto ISO, sacrificando nitidezza e texture. Agendo sul RAW, è possibile mantenere una resa più naturale, recuperando trame e tessiture che altrimenti verrebbero smussate.

In ambito spazio colore, il RAW è privo di uno specifico profilo fino al momento della conversione: si potrà scegliere tra sRGB, Adobe RGB, ProPhoto RGB o altri spazi più ampi, decidendo in base al destino finale dell’immagine. Il JPEG viene generato con un profilo incorporato, generalmente sRGB, adatto alla visualizzazione immediata ma limitato nei passaggi successivi. Ogni tentativo di passare da un profilo stretto a uno più ampio su un JPEG non aggiunge informazioni mancanti, mentre l’operazione inversa su un RAW conserva tutta la ricchezza cromatica iniziale.

La differenza nelle dimensioni del file è evidente: un RAW da 45 megapixel può occupare 50–80 MB, mentre il corrispondente JPEG si attesta spesso tra 10 e 20 MB. Questo impone scelte di storage e backup diverse: scattare in RAW richiede più spazio e migliori strategie di archiviazione, ma offre una tutela superiore delle informazioni. Il JPEG, con la sua leggerezza, facilita workflow rapidi e condivisione immediata, vantaggio determinante in situazioni di reportage o eventi live.

Il flusso di lavoro si adatta a esigenze diverse: il RAW richiede software di sviluppo (Lightroom, Capture One, Adobe Camera Raw) e più tempo di elaborazione, mentre il JPEG è pronto all’uso, ideale per chi necessita di tempi rapidi. Molti professionisti scelgono la modalità RAW+JPEG, sfruttando la velocità del JPEG per anteprime e selezione, riservando ai file RAW l’elaborazione approfondita per il prodotto finale.

Queste differenze mostrano come il RAW rappresenti il negativo digitale per eccellenza, offrendo il massimo controllo creativo e tecnico, mentre il JPEG costituisce il positivo immediato, ottimizzato per praticità e compatibilità, ma con compromessi irreversibili sull’integrità dei dati originali.

Fonti

- https://www.adobe.com/products/photoshop/cameraraw.html

- https://en.wikipedia.org/wiki/Kodak_DCS_100

- https://helpx.adobe.com/photoshop/digital-negative.html

- https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Knoll

- https://www.sony-semicon.co.jp/e/products/IS/sensor1/index.html

- https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/pixelfocus/l/index.php

- https://fujifilm-x.com/global/products/cameras/x-trans-sensor/

- Approfondimenti sul formato RAW

Mi chiamo Marco Adelanti, ho 35 anni e vivo la mia vita tra due grandi passioni: la fotografia e la motocicletta. Viaggiare su due ruote mi ha insegnato a guardare il mondo con occhi più attenti, pronti a cogliere l’attimo, la luce giusta, il dettaglio che racconta una storia. Ho iniziato a fotografare per documentare i miei itinerari, ma col tempo è diventata una vera vocazione, che mi ha portato ad approfondire la storia della fotografia e a studiarne i protagonisti, gli stili e le trasformazioni tecniche. Su storiadellafotografia.com porto una prospettiva dinamica, visiva e concreta: mi piace raccontare l’evoluzione della fotografia come se fosse un viaggio, fatto di tappe, incontri e visioni. Scrivo per chi ama l’immagine come mezzo di scoperta e libertà, proprio come un lungo viaggio su strada.