Édouard Boubat emerge come uno dei massimi esponenti della fotografia humanista francese, capace di cogliere con straordinaria sensibilità la poesia del quotidiano anche nei soggetti più umili. Nato e cresciuto nel quartiere di Montmartre, perfezionò la sua tecnica attraverso lo studio della grafica e della tipografia, per poi approdare alla fotografia subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Il suo approccio, basato su inquadrature equilibrate e su un uso sapiente del bianco e nero, rivoluzionò il modo di guardare la realtà, anticipando tendenze documentarie e artistiche. Le sue serie principali, realizzate con pellicole a grana fine e stampate in formati dal forte impatto visivo, testimoniano una ricerca instancabile di armonia formale e di intimità emotiva, rendendo Boubat un punto di riferimento imprescindibile per studiosi e fotografi.

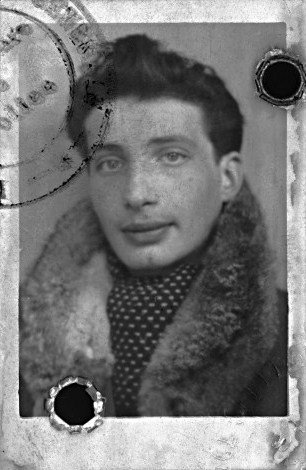

Édouard Boubat nacque il 13 settembre 1923 nel quartiere di Montmartre a Parigi e morì il 30 giugno 1999 nella stessa città.

Origini e formazione

Boubat cominciò il suo percorso artistico studiando tipografia e arti grafiche all’École Estienne di Parigi, un istituto rinomato per l’eccellenza tecnica nella stampa e nel design. Questo primo approccio con le tecniche di composizione e di resa del carattere tipografico forgiò il suo occhio per la struttura visiva, influenzando profondamente il suo senso della composizione fotografica, in cui ogni elemento – dal contrasto alle linee – era calibrato con la stessa cura di un impaginato .

Durante la Seconda Guerra Mondiale, Boubat fu chiamato a prestare servizio obbligatorio in Germania, esperienza che lo segnò profondamente e lo spinse a cercare nella fotografia un mezzo per riscattare la bellezza dopo gli orrori bellici. Appena terminato il conflitto, nel 1946, scattò la sua prima immagine, inaugurando una carriera che lo avrebbe portato a ricevere il Premio Kodak già l’anno seguente, riconoscimento che lo proiettò tra i fotografi emergenti della scena parigina .

Nel corso degli anni Cinquanta, proseguì la sua formazione sul campo come fotografo freelance per la rivista “Réalités”, dove affinò la capacità di lavorare in rapide condizioni di reportage mantenendo intatta l’attenzione per il dettaglio e l’armonia formale . Contemporaneamente, entrò a far parte dell’agenzia Rapho insieme a figure quali Robert Doisneau e Willy Ronis, condividendo l’ideale di un ritratto della vita quotidiana che fosse autentico e poetico al tempo stesso.

Questo periodo di apprendistato sul campo consolidò la sua convinzione che la fotografia dovesse essere “una dichiarazione di pace”, secondo la celebre definizione di Jacques Prévert, amico e interlocutore letterario a partire dal 1947. La formazione tecnica e umana ricevuta in questi anni gettò le fondamenta di una poetica che sarebbe rimasta fedele a un’idea di Fotografia come atto di ascolto silenzioso più che di spettacolo.

Carriera e stile fotografico

Dalla seconda metà degli anni Quaranta fino agli anni Novanta, Boubat sviluppò una produzione costante, caratterizzata da serie monografiche in cui ogni scatto dialogava con gli altri, costruendo un racconto visivo coerente. Egli si concentrò su soggetti apparentemente banali – una strada di periferia, un prato costellato di foglie, l’ombra di una bambina – trasformandoli in icone di intimità universale .

La sua estetica si fondava sull’equilibrio tra luce e ombra, ottenuto grazie a esposizioni quasi sempre calibrate sui valori medi e a uno sviluppo in camera oscura che privilegiasse contrasti morbidi e transizioni tonali sfumate. La scelta di lavorare prevalentemente con pellicole pancromatiche ad alta sensibilità consentiva di catturare dettagli sottili anche in condizioni di luce scarsa, mentre il ricorso a filtri di contrasto contribuiva a enfatizzare le trame e i rilievi delle superfici.

Sul piano compositivo, Boubat predilesse inquadrature frontali o con leggera diagonale, quasi a riprodurre una vista d’insieme del soggetto priva di forzature prospettiche. Questo approccio, unito a una costante riduzione dell’elemento umano a figure minute o a sagome in controluce, accresceva il senso di solitudine poetica e di sospensione temporale. Pur evitando deliberatamente ogni retorica, le sue immagini sprigionano una carica emotiva intensa, ponendo l’osservatore in una condizione di riflessione contemplativa .

Parallelamente al lavoro sul campo, Boubat curò personalmente le stampe in formato grande, spesso superiori ai 30 × 40 cm, un’operazione che richiedeva una padronanza estrema della tecnica di stampa e del registro dei grigi, per ottenere superfici uniformi e privi di macchie. Le mostre internazionali negli Stati Uniti, in Messico, in Germania e in Scandinavia consacrarono il suo stile, che combinava rigore formale e calore umano, rendendolo un pilastro del fotogiornalismo artistico.

Tecnica e attrezzatura

Per l’intera carriera, Boubat privilegiò l’impiego di fotocamere Leica a 35 mm, apprezzate per la compattezza e la precisione dell’ottica. Tali corpi macchina, montati quasi sempre su treppiedi da studio, garantivano una stabilità necessaria per esposizioni lunghe e un’inquadratura sempre perfettamente replicabile tra uno scatto e l’altro.

La scelta dell’obiettivo ricadeva frequentemente sul Summicron 50 mm f/2, ossia una lente in grado di offrire un’eccellente nitidezza al centro dell’immagine e una resa morbidissima ai bordi, ideale per rendere con delicatezza i primi piani e le texture più fini. In alcune situazioni Boubat impiegava anche un Elmar 90 mm f/4, per isolare dettagli architettonici o creare compressioni volumetriche in paesaggi urbani.

Sul fronte delle pellicole, predilesse emulsioni Kodak Tri-X 400 e Ilford FP4 Plus, entrambe note per una grana fine e per un’ampia latitude di posa. La scelta variava in base alla luce disponibile: la Tri-X per situazioni di luce naturale scarsa e la FP4 per esterni soleggiati, dove la maggiore definizione risultava cruciale. I rullini venivano sviluppati in tank singoli, utilizzando chimici come il Rodinal ad alta diluizione, per evitare granulosità eccessiva e garantire una gamma tonale uniforme.

In camera oscura, Boubat esercitava un controllo meticoloso di tempi di sviluppo e temperatura, prediligendo bagni prolungati per valorizzare i grigi medi e applicando lievissimi burning per schiarire ombre troppo dense. Il risultato erano stampe di grande pulizia formale, prive di difetti meccanici e caratterizzate da una superficie vellutata, percepita come una firma tangibile della sua pratica tecnica.

Principali opere

La serie che lo rese celebre è senz’altro La petite fille aux feuilles mortes (1947), ritratto poetico di una bambina nei giardini del Lussemburgo, dove l’armonia tra soggetto e ambiente definisce un nuovo concetto di fotografia d’autore. Subito dopo, opere come Lella, Bretagne (1947) e Parc de Saint-Cloud (1981) consolidarono il suo ruolo di cantore della bellezza nascosta in soggetti ordinari .

Negli anni Sessanta e Settanta, Boubat produsse volumi fondamentali quali It’s a Wonderful Life (1997) e la monografia A Gentle Eye (2004), libri in cui raccolse selezioni di immagini caratterizzate da un taglio narrativo e da sequenze tematiche dalla forte coesione interna. La pubblicazione di questi volumi contribuì a diffondere il suo nome a livello internazionale, facendo conoscere al grande pubblico la potenza espressiva della sua fotografia intimista.

Molte delle sue stampe sono oggi conservate in collezioni permanenti, tra cui il MoMA di New York, il Centre Pompidou di Parigi e il Victoria and Albert Museum di Londra, segno del riconoscimento istituzionale della sua opera. Le esposizioni postume, organizzate in gallerie di tutto il mondo, continuano a celebrare la sua capacità di trasformare il quotidiano in poesia visiva.

Mi chiamo Marco Americi, ho circa 45 anni e da sempre coltivo una profonda passione per la fotografia, intesa non solo come mezzo espressivo ma anche come testimonianza storica e culturale. Nel corso degli anni ho studiato e collezionato fotocamere, riviste, stampe e documenti, sviluppando un forte interesse per tutto ciò che riguarda l’evoluzione tecnica e stilistica della fotografia. Amo scavare nel passato per riportare alla luce autori, correnti e apparecchiature spesso dimenticate, convinto che ogni dettaglio, anche il più piccolo, contribuisca a comporre il grande mosaico della storia dell’immagine. Su storiadellafotografia.com condivido ricerche, approfondimenti e riflessioni, con l’obiettivo di trasmettere il valore documentale e umano della fotografia a un pubblico curioso e appassionato, come me.