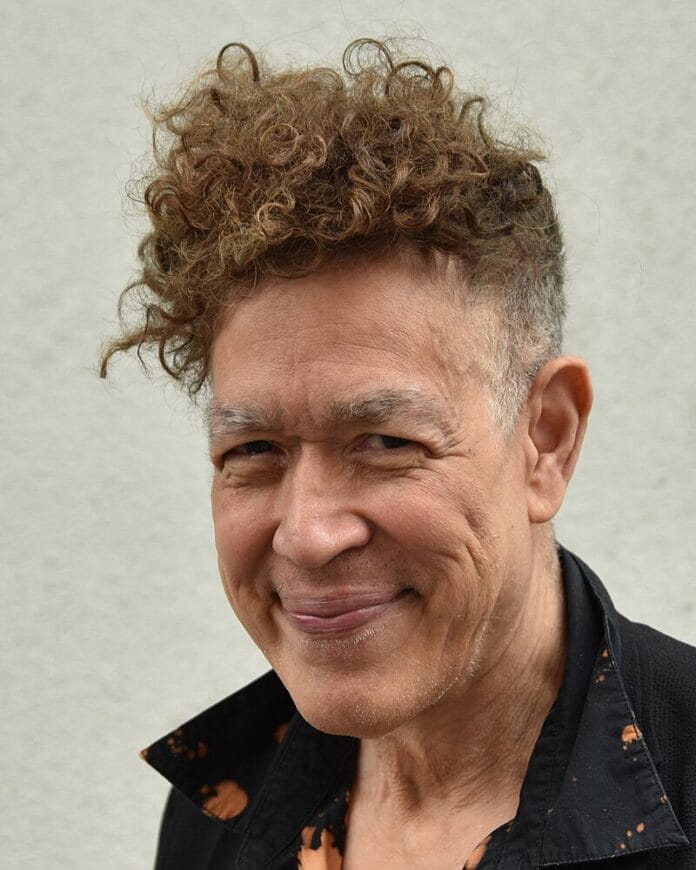

Andres Serrano nacque a New York il 15 agosto 1950, in una famiglia di origini miste: madre honduregna e padre proveniente da Portorico. Cresciuto in un contesto multiculturale e in un ambiente urbano complesso come quello newyorkese, Serrano sviluppò presto una sensibilità estetica orientata a osservare le tensioni sociali, religiose e culturali che lo circondavano. A differenza di molti fotografi della sua generazione, la sua formazione fu principalmente autodidatta, segnata da una costante curiosità verso le arti visive, la pittura e il linguaggio simbolico delle immagini sacre.

Ancora in vita, Serrano continua a operare come fotografo e artista visivo, con una produzione che spazia dalla fotografia concettuale all’installazione, mantenendo una posizione di rilievo nel dibattito internazionale sull’arte contemporanea. La sua opera, spesso controversa, ha contribuito a ridefinire il ruolo della fotografia come strumento non soltanto estetico ma anche critico e provocatorio, capace di affrontare temi come la religione, la morte, la sessualità, la marginalità e la violenza politica.

Formazione e primi sviluppi artistici

Il percorso formativo di Andres Serrano si distingue per una relativa marginalità accademica. Non intraprese studi regolari in una scuola d’arte o in una facoltà universitaria di lungo corso, sebbene frequentò brevemente il Brooklyn Museum Art School. La sua crescita avvenne principalmente attraverso l’osservazione della tradizione pittorica europea, delle immagini religiose cattoliche e delle icone della cultura popolare. Questo background eterogeneo alimentò un approccio ibrido, che mescola elementi di fotografia, pittura e installazione in un linguaggio visivo originale.

I primi lavori di Serrano, sviluppati tra la fine degli anni Settanta e i primi anni Ottanta, mostrano già un interesse per i materiali organici e per la contaminazione tra fotografia e sostanze fisiche. L’artista cominciò a utilizzare fluidi corporei come sangue, sperma, latte e urina, inglobandoli in composizioni fotografiche dal forte impatto simbolico. L’uso di questi materiali non era gratuito, ma rispondeva all’esigenza di riflettere sui tabù sociali e religiosi, sfidando la percezione comune della purezza visiva.

Un altro aspetto che emerge in questa fase è l’interesse per la sacralità iconografica. Serrano cresce in un contesto cattolico e la sua opera iniziale risente di questa matrice spirituale. Le immagini evocano altari, reliquiari e simboli liturgici, ma sempre reinterpretati in chiave critica. La scelta dei titoli, spesso solenni e volutamente ambigui, contribuisce a collocare le fotografie in una dimensione che oscilla tra devozione e profanazione.

Sul piano tecnico, Serrano predilige fin dall’inizio l’uso del colore saturo, della grande stampa fotografica e di un’estrema cura formale. La monumentalità delle sue immagini deriva non solo dai soggetti scelti ma anche dalla modalità di presentazione, che ricalca la tradizione pittorica. Questo approccio lo distingue da altri fotografi concettuali più orientati al minimalismo, collocandolo piuttosto in un solco vicino alla pittura barocca e al simbolismo.

Negli anni Ottanta cominciò a esporre in gallerie newyorkesi indipendenti, attirando l’attenzione per la radicalità dei suoi lavori. L’inserimento in un contesto artistico più ampio avvenne quando la critica iniziò a collocarlo nell’ambito della fotografia concettuale e postmoderna, riconoscendo in lui la capacità di usare la macchina fotografica non come strumento documentario ma come mezzo per costruire allegorie visive.

Controversie e affermazione internazionale

La notorietà internazionale di Andres Serrano esplose negli anni Ottanta, soprattutto a seguito della fotografia “Piss Christ” (1987). Quest’opera consiste in un crocifisso immerso in un contenitore riempito di urina, fotografato con una luce calda e dorata che lo rende visivamente simile a una pala d’altare rinascimentale. La tensione tra la bellezza estetica e la natura del materiale utilizzato provocò un’ondata di polemiche, in particolare da parte di ambienti religiosi e politici conservatori negli Stati Uniti.

“Piss Christ” divenne un caso emblematico non soltanto per la carriera di Serrano, ma per l’intero dibattito sulla libertà artistica e sui rapporti tra arte, religione e politica. Le polemiche portarono a discussioni accese sul finanziamento pubblico delle arti, coinvolgendo istituzioni come il National Endowment for the Arts (NEA). L’opera fu vandalizzata in più occasioni, ma allo stesso tempo consolidò la fama di Serrano come artista radicale, capace di scuotere le coscienze.

Parallelamente, Serrano continuò a sviluppare cicli fotografici dedicati a temi esistenziali e sociali. La serie “The Morgue” (1992) presentava fotografie di cadaveri e dettagli anatomici scattati negli obitori, realizzate con un’estetica di grande raffinatezza cromatica e compositiva. L’intento era confrontarsi con la rappresentazione della morte, trasformando il macabro in una visione sospesa tra repulsione e bellezza.

Un altro filone importante è rappresentato dalle serie dedicate alla marginalità sociale, come i ritratti di senzatetto e di persone ai margini della società americana. Serrano concepisce questi lavori come un modo per dare visibilità e dignità a soggetti spesso invisibili, utilizzando la stessa cura formale riservata a soggetti sacri o iconici. Questa scelta sottolinea la sua volontà di mettere in discussione le gerarchie visive e i valori della cultura dominante.

Il linguaggio di Serrano si distingue per la commistione di estetica e provocazione. L’uso di materiali organici, la rappresentazione di corpi morti, la contaminazione tra simboli religiosi e fluidi corporei, non hanno mai lo scopo di scioccare in modo fine a sé stesso, ma di aprire uno spazio critico. La forza delle sue immagini risiede proprio nella capacità di collocarsi al confine tra attrazione e repulsione, invitando lo spettatore a interrogarsi su ciò che vede.

La sua affermazione internazionale fu sostenuta anche da una crescente presenza in mostre museali e biennali, che resero Serrano una delle figure più discusse e influenti della fotografia contemporanea. Le polemiche, anziché limitare il suo percorso, contribuirono a trasformarlo in un simbolo della dialettica tra arte e censura.

Opere principali

L’opera di Andres Serrano è articolata in cicli tematici, ciascuno dei quali esplora un aspetto controverso dell’esistenza umana. Tra i lavori più significativi si possono ricordare:

Piss Christ (1987): forse la sua fotografia più celebre e controversa, che raffigura un crocifisso immerso nell’urina.

The Morgue (1992): serie di immagini di cadaveri in obitorio, fotografati con attenzione pittorica.

Bodily Fluids (anni ’80): opere realizzate utilizzando sangue, sperma, latte e altre sostanze organiche.

Nomads (1990): ritratti di senzatetto newyorkesi, rappresentati con un’estetica solenne e quasi regale.

History of Sex (1995–1996): serie di immagini che esplorano in modo diretto la sessualità umana, rompendo con i tabù visivi.

America (2001–2004): raccolta di oltre 100 ritratti di cittadini statunitensi di diverse classi sociali ed etnie, un’indagine sulla pluralità della società americana.

Torture (2015): ciclo che affronta il tema della violenza istituzionale e delle pratiche di tortura, presentando immagini di forte impatto politico.

Queste opere testimoniano la continuità della ricerca di Serrano: esplorare i confini tra il sacro e il profano, il bello e il repellente, l’arte e la realtà sociale.

Influenza e riconoscimenti

L’influenza di Andres Serrano sulla fotografia e sull’arte contemporanea è stata considerevole. Pur non appartenendo a una scuola specifica, la sua opera viene spesso associata alla fotografia concettuale e al postmodernismo, per la capacità di utilizzare la fotografia come mezzo di costruzione simbolica e critica.

Molti artisti successivi hanno guardato a Serrano come a un punto di riferimento per la possibilità di affrontare temi tabù attraverso la fotografia. La sua opera ha dimostrato che la fotografia non è soltanto uno strumento di documentazione o estetizzazione, ma può diventare un campo di conflitto culturale e politico.

Le sue esposizioni nei maggiori musei del mondo, tra cui il Whitney Museum of American Art, il Centre Pompidou e la Royal Academy di Londra, hanno consolidato il suo status internazionale. Nonostante le critiche e le censure, Serrano ha mantenuto una posizione di rilievo, continuando a produrre opere che suscitano dibattiti e riflessioni.

Il suo contributo è duplice: da un lato ha ampliato i confini della rappresentazione fotografica, dall’altro ha costretto istituzioni e pubblico a confrontarsi con questioni etiche, religiose e sociali. La sua capacità di utilizzare fotografia a colori di grande formato, curata con rigore formale, per affrontare soggetti disturbanti, costituisce un elemento che ancora oggi lo rende unico nel panorama artistico internazionale.

Mi chiamo Marco Americi, ho circa 45 anni e da sempre coltivo una profonda passione per la fotografia, intesa non solo come mezzo espressivo ma anche come testimonianza storica e culturale. Nel corso degli anni ho studiato e collezionato fotocamere, riviste, stampe e documenti, sviluppando un forte interesse per tutto ciò che riguarda l’evoluzione tecnica e stilistica della fotografia. Amo scavare nel passato per riportare alla luce autori, correnti e apparecchiature spesso dimenticate, convinto che ogni dettaglio, anche il più piccolo, contribuisca a comporre il grande mosaico della storia dell’immagine. Su storiadellafotografia.com condivido ricerche, approfondimenti e riflessioni, con l’obiettivo di trasmettere il valore documentale e umano della fotografia a un pubblico curioso e appassionato, come me.