La storia dell’otturatore è strettamente intrecciata con l’evoluzione della fotografia sportiva. Nei primi decenni dopo l’invenzione della fotografia nel 1839, i tempi di posa erano talmente lunghi da rendere impossibile catturare l’azione in movimento. Le immagini sportive della seconda metà dell’Ottocento erano ritratti statici, con atleti immobili davanti all’obiettivo. La svolta arriva con la cronofotografia di Eadweard Muybridge (n. 1830, m. 1904) e Étienne-Jules Marey (n. 1830, m. 1904), che negli anni Settanta e Ottanta dell’Ottocento dimostrano come sequenze di scatti ravvicinati possano analizzare il gesto atletico. Muybridge, nel 1878, immortala il galoppo di un cavallo con una batteria di fotocamere azionate da fili metallici, raggiungendo tempi di esposizione di 1/2000 di secondo grazie a otturatori meccanici rudimentali.

Nel XX secolo, la fotografia sportiva si emancipa dai vincoli tecnici grazie agli otturatori a tendina sul piano focale, introdotti nel 1883 da Goerz Anschütz e perfezionati con il sistema Compur nel 1912. Questi dispositivi consentono tempi rapidi, fino a 1/1000 di secondo, aprendo la strada alla cattura di gesti atletici in tempo reale. Con l’avvento delle reflex e delle fotocamere professionali, il focal-plane shutter diventa lo standard, ma porta con sé un limite: alle velocità più elevate, il sensore non è mai completamente esposto. Le due tendine creano una fessura che scorre sul piano focale, esponendo porzioni dell’immagine in tempi leggermente diversi.

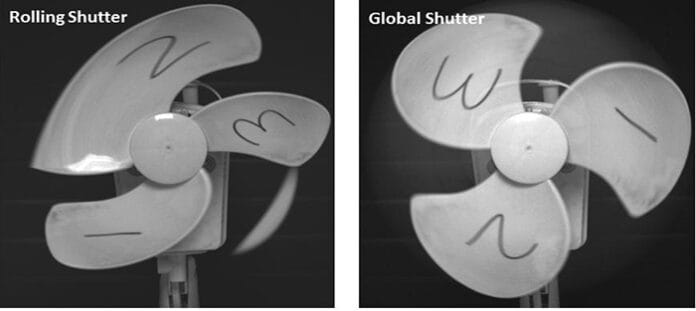

La transizione all’era digitale introduce l’otturatore elettronico, che sostituisce il movimento meccanico con la lettura del sensore. Tuttavia, la maggior parte dei sensori CMOS utilizza la modalità rolling shutter, in cui i pixel vengono letti riga per riga. Questo approccio, pur veloce, genera artefatti in presenza di movimento rapido: linee che dovrebbero essere rette appaiono curve, oggetti in rotazione si deformano, il cosiddetto “jello effect”. Nella fotografia sportiva, dove il tempo è frazioni di secondo e il gesto atletico è fulmineo, questi difetti compromettono la fedeltà dell’immagine.

Il global shutter nasce per risolvere questa distorsione temporale. A differenza del rolling shutter, il global shutter espone tutti i pixel contemporaneamente, congelando la scena in un istante unico. Questa tecnologia, inizialmente confinata alle telecamere scientifiche e industriali, approda nel mondo consumer solo di recente, grazie a progressi nella microelettronica e nell’architettura dei sensori. Il debutto simbolico avviene con la Sony Alpha 9 III nel 2023, prima mirrorless full-frame con sensore CMOS a global shutter, capace di lettura simultanea e raffiche fino a 120 fps senza blackout del mirino. È una svolta epocale: per la prima volta, la fotografia sportiva dispone di uno strumento che elimina alla radice gli artefatti di movimento, garantendo fedeltà geometrica e sincronizzazione perfetta con il flash anche a tempi estremi

Architettura e vantaggi operativi del global shutter

Il principio del global shutter è semplice nella teoria, complesso nella pratica: tutti i pixel del sensore iniziano e terminano l’esposizione nello stesso istante. Per ottenere questo risultato, ogni pixel deve disporre di un buffer di carica dedicato, capace di immagazzinare il segnale fino alla lettura. Nei sensori rolling shutter, la carica viene trasferita immediatamente alla logica di lettura riga per riga; nel global shutter, invece, il trasferimento è simultaneo, richiedendo una rete di ADC paralleli e circuiti di sincronizzazione distribuiti sull’intero array. Questa architettura aumenta la complessità e il costo, ma offre vantaggi decisivi.

Il primo è l’eliminazione delle distorsioni da movimento. In fotografia sportiva, dove il soggetto può muoversi a decine di metri al secondo, la differenza di tempo tra la prima e l’ultima riga di un rolling shutter (anche solo 1/200 di secondo) è sufficiente a deformare l’immagine. Con il global shutter, il fotogramma è catturato in un istante unico, restituendo proporzioni corrette e dettagli nitidi. Il secondo vantaggio è la sincronizzazione con il flash: poiché l’intero sensore è esposto simultaneamente, è possibile utilizzare tempi di sincronizzazione estremamente rapidi, anche 1/80.000 di secondo, impossibili con otturatori meccanici o rolling shutter. Questo consente di congelare l’azione con luce artificiale senza bande scure o esposizioni parziali.

Un terzo beneficio riguarda la gestione delle fonti luminose intermittenti, come i pannelli LED presenti negli stadi. Con il rolling shutter, la scansione riga per riga interagisce con la frequenza di refresh dei LED, producendo bande orizzontali nell’immagine. Il global shutter elimina questo problema, garantendo uniformità cromatica e luminosa. Dal punto di vista della qualità, la tecnologia riduce anche il rischio di skew e wobble nei video, rendendo il global shutter ideale per riprese sportive in slow motion o per analisi biomeccaniche.

Sul piano industriale, il global shutter ha beneficiato di innovazioni come il stacking e il bonding ibrido, che permettono di separare il layer dei pixel dalla logica di lettura, aumentando la velocità e riducendo il consumo energetico. Sony, con la tecnologia Pregius S, ha introdotto sensori global shutter retroilluminati, migliorando la efficienza quantica e riducendo il rumore. Questi progressi hanno reso possibile l’adozione del global shutter non solo in ambito industriale, ma anche nelle fotocamere professionali per sport e reportage.

Il compromesso resta il costo: implementare un global shutter richiede più transistor per pixel, buffer dedicati e interconnessioni ad alta densità. Tuttavia, per i fotografi sportivi, il vantaggio operativo è tale da giustificare l’investimento. La possibilità di scattare raffiche a 120 fps, con tracking AF e assenza di blackout, ridefinisce il concetto di fotografia d’azione. Non si tratta solo di congelare il gesto atletico, ma di catturare sequenze fluide, analizzabili fotogramma per fotogramma, senza artefatti.

Impatto sulla fotografia sportiva contemporanea

La fotografia sportiva è sempre stata una disciplina che misura la tecnologia sul filo del tempo. Ogni frazione di secondo è decisiva: il gesto atletico, il contatto con il pallone, la smorfia di concentrazione, sono istanti irripetibili. Con l’avvento del global shutter, la cattura di questi momenti entra in una nuova dimensione. Per comprendere la portata di questa rivoluzione, occorre analizzare il contesto operativo in cui i fotografi sportivi lavorano. Gli stadi e le arene sono ambienti complessi: luci artificiali intermittenti, soggetti che si muovono a velocità elevate, teleobiettivi spinti e sequenze di scatto che devono seguire l’azione senza interruzioni.

Il rolling shutter, dominante nei sensori CMOS per oltre due decenni, ha imposto compromessi. Nei video, il fenomeno del jello effect era evidente: pali verticali che si inclinano, palloni che assumono forme ellittiche, racchette che sembrano piegarsi. Nelle immagini statiche, la distorsione era meno percepibile, ma presente: bastava un colpo di racchetta o un calcio in corsa per introdurre deformazioni geometriche. Il fotografo sportivo ha imparato a convivere con questi limiti, sfruttando otturatori meccanici e sincronizzazioni flash entro margini ristretti. Tuttavia, la crescente richiesta di raffiche ultra-rapide, tracking AF continuo e silenziosità operativa ha spinto verso l’otturatore elettronico, accentuando i problemi del rolling shutter.

Il global shutter elimina alla radice queste distorsioni. Ogni pixel del sensore inizia e termina l’esposizione nello stesso istante, congelando la scena con una fedeltà geometrica assoluta. Questo significa che il fotografo può scattare a 120 fotogrammi al secondo, come nel caso della Sony Alpha 9 III, senza preoccuparsi di artefatti. La sincronizzazione con il flash diventa totale: non più bande nere o esposizioni parziali, ma piena libertà creativa anche con tempi estremi. In sport indoor, dove le luci LED pulsano a frequenze elevate, il global shutter garantisce uniformità cromatica, eliminando le bande orizzontali che affliggono il rolling shutter.

L’impatto non è solo qualitativo, ma strategico. Il fotografo sportivo può anticipare l’azione con sequenze fluide, analizzabili fotogramma per fotogramma. Le agenzie di stampa e i broadcaster beneficiano di immagini prive di artefatti, pronte per la pubblicazione immediata. Nei contesti di analisi biomeccanica, il global shutter consente misurazioni più accurate, perché ogni frame rappresenta un istante reale, senza distorsioni temporali. Questo è cruciale per discipline come l’atletica, il nuoto o il ciclismo, dove la posizione del corpo e degli attrezzi deve essere valutata con precisione millimetrica.

Dal punto di vista operativo, il global shutter riduce anche il rumore acustico: l’assenza di tendine meccaniche consente scatti silenziosi, un vantaggio in sport come il golf o il tennis, dove il rumore può distrarre gli atleti. Inoltre, la robustezza del sistema elettronico riduce l’usura rispetto agli otturatori meccanici, aumentando l’affidabilità in contesti di lavoro intensivo.

Questa tecnologia non è priva di sfide: il costo dei sensori global shutter è elevato, e la gestione del rumore di lettura richiede architetture sofisticate. Tuttavia, i benefici superano i limiti, soprattutto per chi opera ai vertici della fotografia sportiva. Il global shutter non è solo un miglioramento incrementale: è un cambio di paradigma che ridefinisce la relazione tra tempo e immagine, portando la fotografia sportiva in una nuova era di precisione e fluidità.

Sfide progettuali e prospettive tecnologiche

Dietro la semplicità apparente del global shutter si nasconde una complessità ingegneristica notevole. Implementare un’architettura che consenta la lettura simultanea di milioni di pixel richiede soluzioni radicali. Nei sensori rolling shutter, la carica fotonica viene trasferita e letta riga per riga, con circuiti relativamente semplici. Nel global shutter, ogni pixel deve disporre di un buffer di accumulo per immagazzinare la carica fino al momento della lettura. Questo implica un aumento del numero di transistor per pixel, riducendo il fill factor e potenzialmente la sensibilità. Per compensare questa perdita, i produttori adottano tecniche come la retroilluminazione (BSI), che sposta la metallizzazione dietro il fotodiodo, recuperando area attiva e migliorando l’efficienza quantica.

Un’altra sfida è la gestione del rumore di lettura. Nei global shutter, il percorso della carica è più complesso, e la presenza di buffer aggiuntivi introduce sorgenti di rumore. La risposta industriale si articola su più fronti: conversione A/D colonnare, correlazione doppia (CDS) e architetture stacked, che separano il layer dei pixel dalla logica di lettura. Il stacking, già sperimentato nei sensori BSI, consente di integrare circuiti di elaborazione in un layer dedicato, riducendo la congestione sul piano pixel e migliorando la velocità di lettura.

La sincronizzazione globale richiede anche una rete di interconnessioni ad alta densità. Tecniche come il hybrid bonding ossido-metallo permettono di realizzare connessioni verticali a pitch micrometrico, riducendo la resistenza parassita e aumentando la velocità di trasferimento. Queste soluzioni, maturate nell’industria dei sensori stacked, sono oggi applicate ai global shutter per garantire prestazioni elevate senza sacrificare la compattezza.

Sul fronte delle prospettive, il global shutter apre scenari affascinanti. Nei prossimi anni, assisteremo a una convergenza tra global shutter e funzioni computazionali on-sensor: algoritmi di riduzione del rumore, HDR multi-esposizione e persino pre-elaborazione AI potrebbero essere integrati direttamente nel layer logico. Questo ridurrà la latenza e consentirà applicazioni in tempo reale, come il tracking predittivo negli sport ad alta velocità.

Un’altra direzione è l’espansione del global shutter nei formati più grandi. Oggi, la tecnologia è presente in sensori full-frame di fascia alta, ma la sfida è portarla nei medio formato e nei sistemi cinematografici, dove la quantità di dati è enorme. La chiave sarà la scalabilità delle interconnessioni e la gestione termica: leggere simultaneamente decine di milioni di pixel genera calore, che deve essere dissipato senza compromettere la qualità dell’immagine.

Infine, il global shutter potrebbe rivoluzionare non solo la fotografia sportiva, ma anche settori come la robotica, la visione artificiale e la realtà aumentata, dove la fedeltà temporale è cruciale. Eliminare la distorsione da movimento significa migliorare la precisione dei sistemi di analisi e controllo, aprendo la strada a nuove applicazioni industriali e scientifiche.

Il percorso non sarà privo di ostacoli: il costo dei sensori global shutter resta elevato, e la complessità produttiva richiede investimenti significativi. Tuttavia, la traiettoria è chiara: la fotografia del futuro sarà sempre più libera dai vincoli temporali, e il global shutter è il ponte verso questa libertà.

Fonti

- Otturatore (fotografia) – contesto storico e meccanismi sul piano focale

- Rolling vs Global Shutter – spiegazioni e impatti pratici

- Sony Semiconductor – sensori global shutter per uso industriale, Pregius e Pregius S

- Basler – perché il global shutter evita distorsioni su oggetti in rapido movimento

- ISSCC 2025 – sensore full‑frame global shutter con ADC paralleli e stack Cu‑Cu

- MPB – vantaggi pratici per la fotografia sportiva e gestione flicker con LED

- Digitec – domande e risposte sul sistema global shutter della Alpha 9 III

- La Storia della Fotografia – differenze tecniche tra rolling e global

- Electronics‑Lab – IMX925/926: alta risoluzione e velocità con Pregius S e SLVS‑EC

- Fotografi Digitali – IMX925: 24,55 MP e 394 fps, retroilluminato, global shutter

Mi chiamo Marco Adelanti, ho 35 anni e vivo la mia vita tra due grandi passioni: la fotografia e la motocicletta. Viaggiare su due ruote mi ha insegnato a guardare il mondo con occhi più attenti, pronti a cogliere l’attimo, la luce giusta, il dettaglio che racconta una storia. Ho iniziato a fotografare per documentare i miei itinerari, ma col tempo è diventata una vera vocazione, che mi ha portato ad approfondire la storia della fotografia e a studiarne i protagonisti, gli stili e le trasformazioni tecniche. Su storiadellafotografia.com porto una prospettiva dinamica, visiva e concreta: mi piace raccontare l’evoluzione della fotografia come se fosse un viaggio, fatto di tappe, incontri e visioni. Scrivo per chi ama l’immagine come mezzo di scoperta e libertà, proprio come un lungo viaggio su strada.