Il sistema di baionetta rappresenta una delle innovazioni meccaniche più significative nella storia della fotografia, in particolare per quanto riguarda l’interfaccia tra corpo macchina e obiettivo. La sua introduzione ha segnato un passaggio fondamentale dall’era degli obiettivi a vite, più lenti e meno pratici, a un sistema più rapido, sicuro e preciso. Per comprendere appieno l’importanza di questa evoluzione, è necessario risalire alle origini della fotografia moderna e analizzare il contesto tecnico e industriale in cui si è sviluppata.

Nel corso del XIX secolo, le fotocamere erano strumenti artigianali, spesso costruiti su misura, e gli obiettivi venivano fissati tramite filettature o supporti a pressione. L’idea di uno standard meccanico per il montaggio degli obiettivi cominciò a prendere forma solo con la diffusione della fotografia a pellicola e la produzione industriale di massa. Il primo sistema largamente adottato fu il filettato M39, introdotto da Leitz (Leica) nel 1931 per le sue fotocamere a telemetro. Questo sistema, noto anche come Leica Thread Mount (LTM), prevedeva una filettatura metrica da 39 mm di diametro con passo di 26 filetti per pollice. Sebbene fosse un passo avanti rispetto ai sistemi precedenti, il montaggio a vite presentava limiti evidenti: richiedeva tempo per il cambio dell’obiettivo e non garantiva un allineamento perfetto tra obiettivo e corpo macchina.

La svolta avvenne nel 1954, quando Leica introdusse la Leica M3, prima fotocamera a telemetro dotata di un innesto a baionetta, il cosiddetto Leica M mount. Questo sistema permetteva un montaggio rapido e sicuro, grazie a un meccanismo a scatto che bloccava l’obiettivo in posizione con una semplice rotazione. L’adozione della baionetta da parte di Leica fu seguita a breve distanza da altri produttori, tra cui Nikon, che nel 1959 lanciò la Nikon F, prima reflex 35 mm con innesto a baionetta, il celebre Nikon F-mount. Questo standard, ancora oggi in uso in forma retrocompatibile, rappresenta uno dei più longevi nella storia della fotografia.

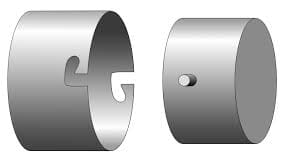

Il principio tecnico alla base del sistema di baionetta è relativamente semplice ma estremamente efficace. L’obiettivo presenta delle camme o linguette metalliche che si inseriscono in apposite scanalature presenti sulla flangia del corpo macchina. Una volta inserito, l’obiettivo viene ruotato (di solito tra 45° e 90°) fino a quando un meccanismo a molla lo blocca in posizione. Questo sistema garantisce stabilità meccanica, precisione nell’allineamento ottico e, con l’evoluzione tecnologica, anche connessioni elettriche per il controllo del diaframma, della messa a fuoco e della trasmissione dei dati EXIF.

L’introduzione della baionetta ha avuto un impatto profondo anche sulla progettazione degli obiettivi. La possibilità di montare e smontare rapidamente le ottiche ha favorito la nascita di sistemi fotografici modulari, in cui il fotografo può scegliere tra un’ampia gamma di obiettivi, moltiplicatori di focale, tubi di prolunga e altri accessori, tutti compatibili con lo stesso corpo macchina. Questo ha contribuito alla professionalizzazione della fotografia, rendendo le reflex strumenti versatili e adatti a ogni genere fotografico, dal reportage alla fotografia scientifica.

Nel corso degli anni, ogni produttore ha sviluppato il proprio standard di baionetta, spesso incompatibile con quelli della concorrenza. Questo ha portato a una frammentazione del mercato, ma anche a una grande varietà di soluzioni tecniche, alcune delle quali particolarmente innovative. La storia del sistema di baionetta è quindi anche una storia di concorrenza industriale, di scelte ingegneristiche e di strategie commerciali, che hanno influenzato profondamente l’evoluzione della fotografia nel XX e XXI secolo.

Standard proprietari e compatibilità: il panorama dei principali marchi

Con l’affermarsi del sistema a baionetta, ogni casa produttrice ha sviluppato un proprio standard proprietario, spesso con caratteristiche uniche e non compatibili con quelle degli altri marchi. Questa scelta, dettata da esigenze tecniche ma anche da strategie di fidelizzazione del cliente, ha portato alla creazione di ecosistemi chiusi, in cui corpo macchina e obiettivi devono appartenere allo stesso marchio (o a produttori terzi autorizzati o compatibili). Analizzare le differenze tra questi standard significa entrare nel cuore dell’ingegneria fotografica del Novecento.

Il già citato Nikon F-mount, introdotto nel 1959, è uno dei più longevi e versatili. La sua flangia ha un diametro di 44 mm e una distanza di registrazione (flange focal distance) di 46,5 mm. Questo valore relativamente lungo ha permesso a Nikon di mantenere la compatibilità meccanica con obiettivi prodotti per decenni, anche se con alcune limitazioni funzionali. Con l’introduzione dell’autofocus nel 1986 (serie AF), Nikon ha aggiunto contatti elettrici e un motore nel corpo macchina, mantenendo però la baionetta originale. Questo ha permesso una retrocompatibilità parziale, che è diventata un marchio di fabbrica dell’azienda.

Canon, invece, ha seguito una strada diversa. Dopo aver utilizzato il Canon FD mount (1971–1987), nel 1987 ha introdotto il Canon EF mount, progettato fin dall’inizio per l’autofocus. Questo sistema, con una distanza di registrazione di 44 mm e un diametro interno di 54 mm, è completamente elettronico: non esistono connessioni meccaniche tra corpo e obiettivo. Questa scelta ha permesso una maggiore precisione e velocità nell’autofocus, ma ha comportato l’incompatibilità totale con gli obiettivi FD, suscitando critiche da parte degli utenti professionisti.

Minolta, fondata nel 1928 e attiva fino alla fusione con Konica nel 2003, ha introdotto nel 1985 il Minolta A-mount, primo sistema autofocus completamente integrato. Questo standard è stato poi adottato da Sony nel 2006, quando ha acquisito la divisione fotografica di Konica Minolta. Sony ha mantenuto l’A-mount per alcuni anni, ma ha poi sviluppato il Sony E-mount nel 2010 per le sue mirrorless, con una distanza di registrazione molto più corta (18 mm), ideale per corpi macchina compatti.

Altri marchi hanno seguito percorsi simili. Pentax, attiva dal 1919, ha introdotto il K-mount nel 1975, ancora oggi utilizzato nelle sue reflex digitali. Olympus, invece, ha abbandonato il suo storico OM-mount per sviluppare, insieme a Panasonic, il sistema Micro Quattro Terzi nel 2008, con un diametro di 38 mm e una distanza di registrazione di soli 19,25 mm. Questo sistema è stato uno dei primi a sfruttare appieno le potenzialità delle mirrorless, offrendo compattezza e qualità ottica.

La varietà di standard ha portato alla nascita di un mercato parallelo di adattatori, che permettono di montare obiettivi di un sistema su corpi macchina di un altro. Tuttavia, questi adattatori presentano spesso limitazioni: perdita dell’autofocus, impossibilità di controllare il diaframma, o problemi di messa a fuoco all’infinito. Solo in alcuni casi, come nel passaggio da Canon EF a Sony E, l’adattamento è pienamente funzionale grazie alla presenza di elettronica avanzata.

Evoluzione tecnologica e implicazioni meccaniche del sistema di baionetta

L’evoluzione del sistema di baionetta nella fotografia non si è limitata alla sola meccanica di aggancio tra obiettivo e corpo macchina. Con l’avanzare della tecnologia, questo sistema è diventato un nodo cruciale per l’integrazione elettronica, la trasmissione di dati e il controllo automatizzato delle funzioni ottiche. Analizzare le implicazioni meccaniche e tecnologiche della baionetta significa comprendere come essa sia diventata un interfaccia multifunzionale, capace di gestire non solo il fissaggio fisico, ma anche la comunicazione tra i componenti del sistema fotografico.

Uno degli aspetti più rilevanti è la distanza di registrazione, ovvero la distanza tra la flangia della baionetta e il piano focale (dove si trova il sensore o la pellicola). Questo parametro è fondamentale per la progettazione ottica: una distanza più corta consente la realizzazione di obiettivi più compatti e con schemi ottici più semplici, soprattutto per le focali grandangolari. Le reflex tradizionali, a causa dello specchio mobile, richiedevano distanze di registrazione comprese tra i 40 e i 47 mm. Con l’avvento delle mirrorless, prive di specchio, è stato possibile ridurre drasticamente questo valore, arrivando a 18 mm nel caso del Sony E-mount o a 16 mm per il Canon RF.

La riduzione della distanza di registrazione ha aperto nuove possibilità progettuali, ma ha anche richiesto una precisione meccanica estrema. L’allineamento tra baionetta e sensore deve essere perfetto, con tolleranze nell’ordine dei micron, per evitare problemi di decentramento ottico, vignettatura o perdita di nitidezza ai bordi. Questo ha portato i produttori a investire in materiali più resistenti (come leghe di alluminio o acciaio inox) e in processi di lavorazione ad alta precisione, spesso con controllo numerico computerizzato (CNC).

Parallelamente, la baionetta è diventata un canale di comunicazione elettronica. I contatti elettrici presenti sull’innesto permettono la trasmissione di dati tra obiettivo e corpo macchina: distanza di messa a fuoco, apertura del diaframma, stabilizzazione ottica, profili di correzione delle aberrazioni, e persino aggiornamenti firmware. Il numero e la disposizione dei contatti variano da marchio a marchio: Canon EF ne ha 8, Nikon Z ne ha 11, Sony E ne ha 10. Questi contatti devono garantire affidabilità nel tempo, resistenza all’umidità e alla polvere, e una connessione stabile anche in condizioni di uso intensivo.

Un altro aspetto tecnico cruciale è la rotazione della baionetta. La direzione e l’angolo di rotazione variano tra i diversi sistemi: ad esempio, Nikon utilizza una rotazione oraria di circa 60°, mentre Canon adotta una rotazione antioraria di 60°. Queste scelte, apparentemente minime, hanno implicazioni sulla progettazione degli obiettivi e sulla loro ergonomia. Alcuni fotografi professionisti, abituati a un certo tipo di rotazione, trovano scomodo passare a un sistema con direzione opposta.

Con l’introduzione della stabilizzazione ottica (IS, VR, OSS) e dei motori di messa a fuoco interni (USM, SWM, STM, XD Linear Motor), la baionetta ha dovuto supportare anche l’alimentazione elettrica necessaria per questi componenti. Questo ha portato a un aumento della complessità del sistema, con la necessità di gestire correnti elettriche più elevate e segnali digitali ad alta frequenza. Alcuni produttori, come Canon con il sistema RF, hanno introdotto bus di comunicazione ad alta velocità, capaci di gestire flussi di dati in tempo reale per funzioni avanzate come il riconoscimento facciale o la messa a fuoco predittiva.

La robustezza meccanica della baionetta è un altro elemento chiave. Gli obiettivi professionali, spesso pesanti e utilizzati in condizioni estreme, richiedono un innesto capace di sopportare sollecitazioni meccaniche elevate. Per questo motivo, i produttori adottano baionette in metallo per le ottiche di fascia alta, mentre nei modelli entry-level si trovano talvolta innesti in plastica rinforzata. Alcuni sistemi, come il Nikon Z o il Canon RF, hanno introdotto guarnizioni in gomma attorno alla baionetta per migliorare la tropicalizzazione e proteggere l’elettronica interna.

Infine, l’evoluzione del sistema di baionetta ha avuto un impatto anche sulla modularità e sull’interoperabilità. Alcuni produttori, come Leica con il sistema L-mount (introdotto nel 2014 e adottato anche da Panasonic e Sigma), hanno creato alleanze industriali per condividere lo stesso standard e favorire la compatibilità tra corpi macchina e obiettivi di marchi diversi. Questo approccio, seppur ancora minoritario, rappresenta un’interessante eccezione alla tendenza storica alla chiusura dei sistemi.

Fonti

- Canon Camera Museum – EF Lens Mount

- Nikon Imaging – History of Nikon F

- Leica Camera – M-System

- Sony – E-mount Specifications

- L-Mount Alliance

Mi chiamo Alessandro Druilio e da oltre trent’anni mi occupo di storia della fotografia, una passione nata durante l’adolescenza e coltivata nel tempo con studio, collezionismo e ricerca. Ho sempre creduto che la fotografia non sia soltanto un mezzo tecnico, ma uno specchio profondo della cultura, della società e dell’immaginario di ogni epoca. Su storiadellafotografia.com condivido articoli, approfondimenti e curiosità per valorizzare il patrimonio fotografico e raccontare le storie, spesso dimenticate, di autori, macchine e correnti che hanno segnato questo affascinante linguaggio visivo.