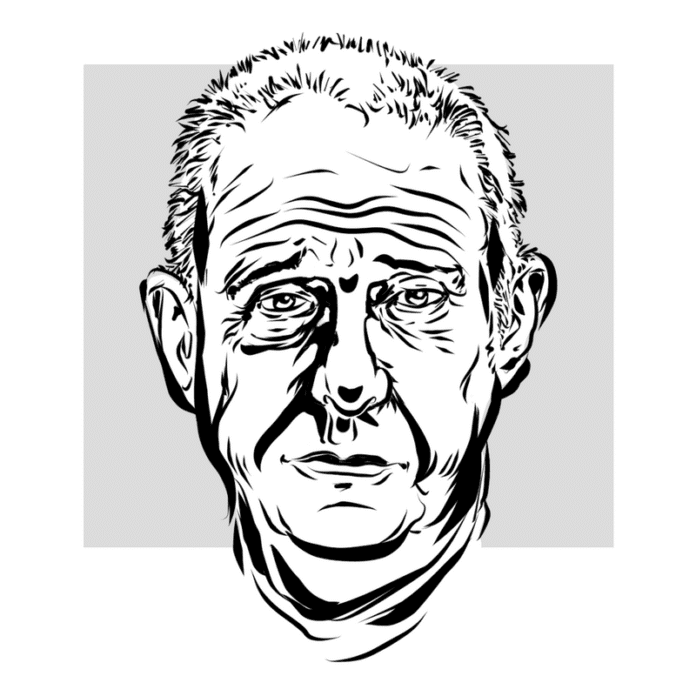

Lee Friedlander nacque nel 1934 ad Aberdeen, una piccola città del South Dakota. Fin dall’adolescenza sviluppò una sensibilità visiva che lo portò a interessarsi di fotografia, disciplina che cominciò a praticare con una fotocamera modesta ma sufficiente per esercitarsi nella composizione e nella comprensione della luce. Dopo il diploma, si trasferì a Los Angeles, dove intraprese studi formali presso l’Art Center College of Design, approfondendo i fondamenti tecnici della fotografia: esposizione, sviluppo, stampa e composizione.

Nel 1956 si stabilì a New York, città che sarebbe diventata il suo principale terreno di esplorazione visiva. Nei primi anni lavorò come fotografo freelance, realizzando ritratti di musicisti jazz per riviste e case discografiche. In questo contesto ebbe l’occasione di fotografare icone come John Coltrane, Miles Davis e Ornette Coleman, affinando uno stile capace di catturare l’essenza dei soggetti attraverso un linguaggio diretto e privo di artifici. Parallelamente, iniziò a documentare la vita urbana americana, ponendo le basi per un percorso che lo avrebbe consacrato come uno dei grandi interpreti della street photography del secondo Novecento.

Dal punto di vista tecnico, in questi anni Friedlander lavorava principalmente con una Leica M3 a telemetro e pellicole in bianco e nero ad alta sensibilità, soprattutto Kodak Tri-X 400, prediletta per la sua grana pronunciata e la possibilità di scattare in condizioni di luce variabile. La scelta del bianco e nero non era soltanto una questione di accessibilità economica, ma un preciso orientamento estetico: eliminando il colore, Friedlander concentrava l’attenzione sulle linee, sulle geometrie e sulle relazioni tra figure e ambienti. Già nelle prime immagini emergono la sua inclinazione per le composizioni complesse e la sua volontà di mettere in discussione le convenzioni visive dominanti.

Negli stessi anni entrò in contatto con altri fotografi emergenti della scena newyorkese, tra cui Garry Winogrand e Diane Arbus. Questo gruppo, spesso associato all’Institute of Contemporary Photography e alle mostre curate da John Szarkowski al MoMA, rappresentava un nuovo approccio al documentario fotografico: meno interessato a costruire icone, più attento al quotidiano e alle contraddizioni della società americana. Friedlander si inserì pienamente in questo contesto, ma con una voce personale che si distingueva per l’uso sistematico di riflessi, ombre e cornici interne come strumenti narrativi.

Tecniche fotografiche e linguaggio visivo

L’aspetto forse più caratteristico del lavoro di Friedlander è la sua capacità di sovvertire le regole classiche della composizione fotografica. Se la tradizione della straight photography americana aveva imposto un’idea di chiarezza, equilibrio e leggibilità, Friedlander preferì la complessità, l’ambiguità e la stratificazione visiva. Le sue immagini sono spesso dense di elementi, con piani multipli che si sovrappongono e creano un effetto di saturazione dello spazio. Questa scelta non era casuale, ma il riflesso di una visione del mondo frammentata e polifonica, in cui nessun dettaglio è marginale.

Dal punto di vista tecnico, continuò a privilegiare il formato 35mm, che gli garantiva mobilità e discrezione, elementi essenziali per la fotografia di strada. L’uso del grandangolo era frequente: obiettivi da 28mm o 35mm gli permettevano di includere ampie porzioni di spazio e di enfatizzare la relazione tra soggetti e contesto. La grana della Tri-X sviluppata in rivelatori ad alto contrasto conferiva alle immagini una qualità tattile e materica, che accentuava la dimensione documentaria e allo stesso tempo estetica.

Un elemento distintivo del suo linguaggio è la presenza ricorrente del fotografo stesso nelle immagini. Attraverso ombre, riflessi in vetrine e specchi, Friedlander introduce la propria figura in modo discreto ma costante, suggerendo che la fotografia non è mai neutra, ma sempre un atto soggettivo. Questo espediente, apparentemente semplice, rompeva con l’illusione di trasparenza tipica del reportage e apriva la strada a una riflessione più complessa sul ruolo dell’autore.

La sua attenzione per la quotidianità non si limitava alla strada, ma si estendeva agli spazi domestici, agli interni, alle periferie e ai dettagli apparentemente banali. Ogni elemento, dal cartellone pubblicitario al lampione, dalla recinzione al parabrezza di un’auto, diventava parte di una rete di segni visivi che raccontavano la cultura americana. In questo senso, Friedlander può essere considerato un archeologo del visivo, capace di estrarre significati dai frammenti sparsi del paesaggio contemporaneo.

Fotografia urbana, sociale e documentaria

Negli anni Sessanta e Settanta, Friedlander intensificò la sua attività di documentazione urbana, realizzando serie che esploravano la complessità delle città americane. La sua New York non era quella dei grattacieli e delle icone architettoniche, ma quella delle strade secondarie, dei negozi di quartiere, delle insegne luminose e delle persone comuni colte in momenti casuali. Il suo sguardo evitava ogni idealizzazione, preferendo mettere in evidenza le contraddizioni e le dissonanze visive.

Un esempio significativo è la serie dedicata alle vetrine dei negozi, dove il gioco di riflessi tra interno ed esterno crea immagini stratificate che mescolano soggetti reali e immagini pubblicitarie, persone e manichini, natura e artificio. In queste fotografie emerge con forza la sua capacità di trasformare il caos visivo della città in una composizione controllata, senza mai perdere il senso dell’improvvisazione.

Accanto al lavoro urbano, Friedlander sviluppò anche progetti di carattere più sociale. Negli anni Settanta collaborò a iniziative finanziate dalla National Endowment for the Arts (NEA), che lo portarono a fotografare diverse comunità americane e a indagare aspetti meno visibili della vita quotidiana. In queste occasioni mantenne il suo stile inconfondibile, fatto di densità visiva e di attenzione per i dettagli marginali, dimostrando che il suo linguaggio poteva adattarsi a contesti diversi senza perdere coerenza.

Un altro ambito importante fu la fotografia di paesaggio. A differenza di molti contemporanei, Friedlander non cercava vedute spettacolari o incontaminate, ma preferiva rappresentare il paesaggio antropizzato, attraversato da segni della presenza umana: pali elettrici, recinzioni, strade asfaltate. In questo senso il suo lavoro anticipa molte riflessioni successive sulla fotografia del territorio, avvicinandosi ad autori come Robert Adams e Lewis Baltz.

Opere principali e riconoscimenti

La produzione di Friedlander è sterminata e si articola in decine di libri, mostre e progetti a lungo termine. Tra le sue opere più celebri si trova “Self Portrait” (1970), un volume che raccoglie i suoi autoritratti indiretti attraverso ombre e riflessi, un lavoro che ha influenzato profondamente la fotografia contemporanea sul tema dell’autoreferenzialità. Un altro libro fondamentale è “The American Monument” (1976), dove documenta monumenti pubblici degli Stati Uniti con uno sguardo ironico e disincantato, svelandone l’aspetto spesso banale o trascurato.

Negli anni Ottanta pubblicò serie dedicate al paesaggio, come “Factory Valleys” (1982), un’indagine sulle aree industriali dell’Ohio, e “Sticks and Stones” (2004), che esplora il paesaggio suburbano americano. Queste opere dimostrano la sua versatilità e la sua capacità di affrontare temi diversi mantenendo un approccio coerente. Friedlander non ha mai smesso di produrre libri fotografici, considerandoli la forma privilegiata per presentare il proprio lavoro: il libro, più della mostra, gli consente di costruire sequenze e di articolare una narrazione complessa.

I riconoscimenti non sono mancati: ha ricevuto numerosi premi, tra cui il MacArthur Fellowship nel 1990, ed è stato oggetto di retrospettive nei più importanti musei del mondo, dal Museum of Modern Art (MoMA) al San Francisco Museum of Modern Art (SFMOMA). Le sue immagini fanno parte delle collezioni permanenti di istituzioni come la Library of Congress e il Metropolitan Museum of Art. La sua influenza è stata enorme non solo tra i fotografi, ma anche tra teorici e artisti visivi, che hanno riconosciuto in lui una figura capace di ridefinire i confini tra documento e interpretazione artistica.

Oggi, nonostante l’età avanzata, Friedlander continua a lavorare e a pubblicare, mantenendo intatta la sua curiosità e la sua capacità di osservazione. La sua opera rappresenta una testimonianza fondamentale della società americana dal secondo dopoguerra a oggi, ma anche un contributo decisivo alla riflessione sulla natura stessa della fotografia.

Mi chiamo Marco Americi, ho circa 45 anni e da sempre coltivo una profonda passione per la fotografia, intesa non solo come mezzo espressivo ma anche come testimonianza storica e culturale. Nel corso degli anni ho studiato e collezionato fotocamere, riviste, stampe e documenti, sviluppando un forte interesse per tutto ciò che riguarda l’evoluzione tecnica e stilistica della fotografia. Amo scavare nel passato per riportare alla luce autori, correnti e apparecchiature spesso dimenticate, convinto che ogni dettaglio, anche il più piccolo, contribuisca a comporre il grande mosaico della storia dell’immagine. Su storiadellafotografia.com condivido ricerche, approfondimenti e riflessioni, con l’obiettivo di trasmettere il valore documentale e umano della fotografia a un pubblico curioso e appassionato, come me.