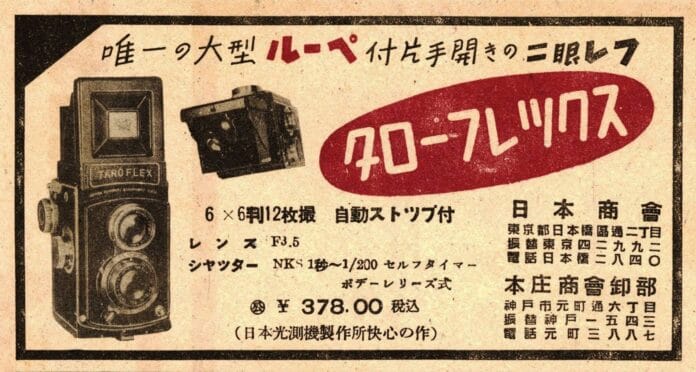

La storia di K.K. Taron affonda le radici negli anni della Seconda guerra mondiale, quando nel 1943 un gruppo di ingegneri ottici fondò a Tokyo la società Nippon Kosokki Seisakusho. L’obiettivo primario era la produzione di otturatori fotografici ad alta precisione, destinati non soltanto alle macchine della neonata industria fotografica giapponese, ma anche a partner internazionali che necessitavano di componenti affidabili. Nel primo decennio di attività, Nippon Kosokki si specializzò nella realizzazione di otturatori a lamelle in metallo, con velocità che spaziavano da 1 s fino a 1/500 s e sincronizzazione per lampo fino a 1/25 s. Questi shutter NKS trovarono immediata adozione in modelli realizzati da Mamiya, Fujica, Topcon e altri produttori emergenti, grazie al loro design compatto e alla stabilità meccanica garantita da una complessa calibrazione interna.

A partire dal 1955, Nippon Kosokki iniziò a montare direttamente le proprie ottiche e meccanismi in corpi macchina completi, dando vita ai primi apparecchi a marchio Taron. Il debutto della linea comprendeva modelli a telemetro 35 mm e fotocamere a medio formato, con corpi in lega di alluminio pressofuso e sistema di avanzamento film a ingranaggi. Questi prodotti erano animati da shutter Citizen-MVL e NKS, con opzione di esposimetro al selenio integrato direttamente nella calotta superiore. Nel 1959 la ragione sociale divenne ufficialmente Kabushiki Kaisha Taron, sancendo la definitiva transizione da fornitore di componenti a produttore a tutto tondo.

Nei successivi anni Sessanta, K.K. Taron estese la gamma con modelli di prestigio come il Taron 35, un telemetro con lente fissa da 45 mm f/2.8, e il Taron Chic, fotocamera demi-frame verticale con trasporto film “su” anziché “di lato”, soluzione che garantiva una resa paesaggistica ottimale nelle doppie esposizioni. Tutte le fotocamere Taron condividevano la medesima filosofia ingegneristica: precisione meccanica, facilità di manutenzione e compatibilità con accessori di terze parti. Le boccole di messa a fuoco, i raccordi a baionetta e le ghiere dei diaframmi erano montate con tolleranze comprese tra 5 e 10 µm, un dato che all’epoca collocava l’azienda ai vertici dell’industria ottica giapponese.

L’avvento delle SLR sul mercato mondiale impose a Taron un’accelerazione nella ricerca e sviluppo. Il reparto tecnico iniziò a studiare meccanismi a specchio oscillante in magnesio, in grado di ridurre il peso complessivo della fotocamera e di abbattere le vibrazioni residue. Furono effettuate prove con sistemi a doppio otturatore (magazzino e interno), capaci di raggiungere tempi di scatto fino a 1/1000 s. Tuttavia, l’intensa competizione con colossi come Nikon e Canon, unita alla crescente complessità delle macchine reflex, pose sfide insostenibili per le risorse di K.K. Taron, che rimase un’azienda di dimensioni medie.

Già verso la metà degli anni Sessanta si assiste a un progressivo ridimensionamento della produzione, culminato nel 1969 con la cessazione delle attività. Nonostante la parabola relativamente breve, Kabushiki Kaisha Taron ha lasciato un’eredità tecnica notevole, testimoniata ancora oggi dalla robustezza e dall’efficienza dei suoi otturatori, nonché da alcune soluzioni meccaniche e ottiche che anticiparono tendenze poi diffuse in tutto il settore.

Caratteristiche tecniche delle fotocamere Taron

Le fotocamere prodotte da K.K. Taron si contraddistinguevano per un’estrema attenzione ai dettagli costruttivi e per l’adozione di componenti realizzati internamente. Il cuore di ogni apparecchio era costituito dall’otturatore centrale a lamelle circolari, un meccanismo che permetteva di distribuire uniformemente la pressione sulle lenti e di minimizzare le deformazioni in caso di alte velocità. In molti modelli, le lamelle erano realizzate in una lega di acciaio al nichel, rivestite con uno strato di carbone sinterizzato per garantire un movimento fluido e silenzioso. La sincronizzazione flash fino a 1/25 s era sufficiente per l’epoca, mentre alcuni prototipi raggiunsero modelli di 1/50 s offrendo un leggero vantaggio nelle applicazioni dinamiche.

La messa a fuoco era affidata a un sistema micrometrico a cremagliera, con un’escursione di corsa minima di 0,4 m nell’uso con ottiche grandangolari e di soli 0,8 m con teleobiettivi. Le ghiere di regolazione presentavano una scala metrica inciso a laser, garantendo una leggibilità ottimale anche in condizioni di scarsa luce. La calotta superiore ospitava in quasi tutti i modelli un esposimetro al selenio, integrato in una cella a griglia radiale, con un’escursione di lettura compresa tra EV2 ed EV18 (ISO 100). Tale unità era tarata in fabbrica con una tolleranza di ±0.2 EV, un valore che assicurava scatti ben esposti senza la necessità di batterie ausiliarie.

Il trasporto film rappresentava uno degli aspetti più innovativi in casa Taron. Il modello Chic, ad esempio, adottava un avanzamento verticale del fotogramma (18×24 mm) lungo il bordo corto della pellicola. Questo sistema riduceva al minimo la curvatura dei fotogrammi e permetteva di realizzare scatti in sequenza con un’impugnatura più ergonomica. Un pignone di nylon rinforzato, accoppiato a ruote dentate in ottone, assicurava una costanza di avanzamento pari a 38 mm per esposizione, dimensione che corrispondeva esattamente allo spessore del carter di rinvio su sovrimpressore.

I mirini a telemetro di Taron erano costituiti da un blocco ottico a prismi a tetto, con ingrandimento variabile a seconda del modello, generalmente compreso tra 0.6× e 0.8×. La correzione di parallasse era gestita tramite una finestra mobile che si spostava in corrispondenza della ghiera di messa a fuoco, compiendo uno spostamento massimo di 4 mm alla distanza minima di 0.8 m. L’oculare veniva rivestito con un inserto in gomma Eva per evitare fastidiosi riflessi e proteggere l’utente dal contatto diretto con il metallo.

La scocca delle fotocamere Taron era realizzata in lega di alluminio pressofuso, con spessori tra 1.2 e 1.5 mm e rinforzi interni nelle zone di maggiore sollecitazione meccanica. Ogni corpo macchina veniva sottoposto a un trattamento di anodizzazione dura (Type II) che garantiva un’eccellente resistenza all’abrasione e una finitura leggermente opaca, utile a non riflettere la luce durante le riprese in esterni. Nel reparto controllo qualità, ogni fotocamera veniva testata per oltre 10.000 cicli di scatto e di avanzamento del film, simulando anche escursioni termiche da –10 °C a +50 °C per verificarne l’affidabilità in condizioni estreme.

Lenti e ottiche Taron

Nonostante la gamma di prodotti Taron fosse basata prevalentemente su corpi macchina, l’azienda sviluppò internamente alcune ottiche fisse di discreto interesse tecnico. La lente più famosa era la Taronar 45 mm f/2.8, montata sui modelli Taron 35 e Taron 35 II. Questo obiettivo a tripletto spartito in due gruppi garantiva una messa a fuoco da 0,8 m a infinito, con aberrazione sferica contenuta grazie a un doppio vetro a basso indice di dispersione (Abbe > 55). Il trattamento antiriflesso consisteva in un singolo strato di ossido di magnesio depositato tramite PVD (Physical Vapor Deposition), riducendo i flare e aumentando la trasmissione fino al 92%.

Per i modelli destinati al ritratto, K.K. Taron progettò un Taronar 85 mm f/3.5 basato su uno schema Tessar rielaborato. La lente frontale era in vetro ad alto indice (n ≈ 1.75), mentre gli elementi posteriori utilizzavano vetri al silicio per attenuare la dispersione cromatica. Il diaframma a otto lamelle era realizzato in ottone nero sinterizzato, con escursione da f/3.5 fino a f/22, e garantiva un bokeh regolare e privo di forme geometriche. I collimatori usati per tarare ogni obiettivo erano dotati di reticoli incisi al laser, con precisione di centraggio inferiore a 30 seconds d’arco.

Su alcuni modelli di punta, come il Taron Marquis, venne montata una versione avanzata della Taronar 45 mm, denominata Taronar 45 mm f/1.8, in grado di risolvere oltre 80 linee/mm al 30% di contrasto su tutta l’area dell’immagine. Questo risultato fu ottenuto grazie all’adozione di un vetro fluoro-ossalato brevettato da Nippon Kosokki, capace di abbassare la dispersione cromatica del 20% rispetto ai vetri tradizionali. Il meccanismo di diaframma era azionato da un anello pressato su cuscinetti a sfere, assicurando scatti silenziosi e rapidi.

La produzione di ottiche Taron cessò insieme ai corpi macchina, ma l’esperienza maturata nella vitrificazione e nella taratura permise all’azienda di fornire vetri e prototipi a terzi, nonché di brevettare soluzioni che avrebbero influenzato le future tecnologie di rivestimento antiriflesso.

Produzione e tecnologia degli otturatori NKS

Nel cuore della produzione di Kabushiki Kaisha Taron vi era il reparto dedicato agli otturatori NKS, componente strategico sia per i corpi macchina di marca sia per la fornitura a produttori esterni. Il processo iniziava con il taglio dei dischi di ottone o acciaio, lavorati poi su torni automatici con tolleranza di ±2 µm. Le lamelle centrali venivano fresate singolarmente e collegate tramite perni in acciaio inox, dimensionati per resistere a oltre 100.000 cicli di scatto senza usura significativa.

Ogni otturatore veniva assemblato a mano in camere sterili, dove venivano eseguiti test di tempo con sensori fotoelettrici a semiconduttore. Le velocità venivano regolate mediante molle calibrate, la cui costanza elastica era garantita da un trattamento termico in forno a gas a 400 °C. Una volta assemblato, l’otturatore veniva sottoposto a una prova di tenuta alla pressione negativa per verificarne la chiusura tra le lamelle: eventuali microfessure o fuori-scala erano sufficienti a scartare l’unità.

La sincronizzazione flash era garantita da un contatto elettrico in oro 24 K, saldato su una piccola placca in bronzo. Questo sistema assicurava una corrente minima di 0.1 A per ottenere l’innesco di lampade a lampadina o a borsa di difusione, compatibile anche con i primi flash elettronici dedicati. La durata media di vita di un otturatore NKS era stimata in oltre 150.000 cicli, un parametro che ancora oggi fa gola agli appassionati di restauro di fotocamere vintage.

Per garantire la qualità, K.K. Taron utilizzava un sistema di controllo statistico di processo (SPC): ogni lotto di otturatori veniva campionato con un test sul 10% delle unità, misurando velocità, perfetta chiusura e tenuta elettrica. I dati venivano registrati e analizzati tramite schede perforate IBM, che alla fine degli anni Cinquanta rappresentavano un sistema d’avanguardia per il settore.

Negli ultimi anni di attività, si sperimentarono otturatori ibridi meccanico-elettronici, con bobina di induzione per la molla di richiamo e sensori Hall per la lettura dei tempi. Prototipi di shutter da 1/1000 s e di sincronizzazione fino a 1/125 s furono realizzati, ma non entrarono in produzione a causa della chiusura aziendale.

Sono Manuela, autrice e amministratrice del sito web www.storiadellafotografia.com. La mia passione per la fotografia è nata molti anni fa, e da allora ho dedicato la mia vita professionale a esplorare e condividere la sua storia affascinante.

Con una solida formazione accademica in storia dell’arte, ho sviluppato una profonda comprensione delle intersezioni tra fotografia, cultura e società. Credo fermamente che la fotografia non sia solo una forma d’arte, ma anche un potente strumento di comunicazione e un prezioso archivio della nostra memoria collettiva.

La mia esperienza si estende oltre la scrittura; curo mostre fotografiche e pubblico articoli su riviste specializzate. Ho un occhio attento ai dettagli e cerco sempre di contestualizzare le opere fotografiche all’interno delle correnti storiche e sociali.

Attraverso il mio sito, offro una panoramica completa delle tappe fondamentali della fotografia, dai primi esperimenti ottocenteschi alle tecnologie digitali contemporanee. La mia missione è educare e ispirare, sottolineando l’importanza della fotografia come linguaggio universale.

Sono anche una sostenitrice della conservazione della memoria visiva. Ritengo che le immagini abbiano il potere di raccontare storie e preservare momenti significativi. Con un approccio critico e riflessivo, invito i miei lettori a considerare il valore estetico e l’impatto culturale delle fotografie.

Oltre al mio lavoro online, sono autrice di libri dedicati alla fotografia. La mia dedizione a questo campo continua a ispirare coloro che si avvicinano a questa forma d’arte. Il mio obiettivo è presentare la fotografia in modo chiaro e professionale, dimostrando la mia passione e competenza. Cerco di mantenere un equilibrio tra un tono formale e un registro comunicativo accessibile, per coinvolgere un pubblico ampio.