Nato il 9 novembre 1924 a Zurigo, in Svizzera, Robert Frank rappresenta una delle figure più radicali e decisive nella trasformazione del linguaggio fotografico del secondo dopoguerra. La sua opera ha influenzato profondamente il modo in cui la fotografia racconta il reale, disgregando il formalismo estetico e sostituendolo con un’estetica frammentaria, intima e spesso volutamente imperfetta. Con “The Americans” (1958), Frank rivoluziona l’idea stessa di reportage visivo, aprendo la strada a una nuova grammatica della narrazione fotografica fatta di intuizione, crudezza e poesia urbana.

Origini, Formazione e Primi Lavori

Robert Frank nacque in una famiglia ebrea benestante nella Svizzera neutrale degli anni della Seconda Guerra Mondiale. Questo contesto di protezione apparente, ma anche di segregazione e tensione, influenzò fortemente la sua visione del mondo. Apprese la tecnica fotografica come apprendista presso diversi studi commerciali a Zurigo e Basilea, dove ricevette una solida formazione nell’uso di apparecchi medio formato, banco ottico e sviluppo in camera oscura.

Le sue prime fotografie risentivano di un’estetica precisa, ereditata dal razionalismo svizzero: inquadrature pulite, luce naturale sfruttata con intelligenza, e grande cura nella resa tonale delle immagini. Tuttavia, già in questi lavori giovanili emergeva una propensione verso soggetti marginali, momenti quotidiani e un gusto per il dettaglio non spettacolare. Le sue prime pubblicazioni apparvero nella rivista Du, punto di riferimento dell’avanguardia fotografica svizzera degli anni ’40.

Nel 1947 emigrò negli Stati Uniti, portando con sé una Rolleiflex 6×6, una Leica e l’ambizione di esplorare un mondo culturalmente opposto all’Europa postbellica. L’America, per Frank, rappresentava al tempo stesso una promessa e una minaccia: una civiltà del progresso, ma anche dell’alienazione.

Gli Anni Americani e l’Evoluzione dello Sguardo

All’arrivo negli Stati Uniti, Robert Frank si inserì subito nel milieu della fotografia documentaria. Frequentò Walker Evans, il fotografo della FSA il cui stile apparentemente neutro lo affascinava e lo disturbava allo stesso tempo. Lavorò brevemente per Harper’s Bazaar come fotografo di moda, ma fu una collaborazione insoddisfacente. Il formalismo commerciale gli stava stretto, e preferiva vagare per le strade di New York, fotografando con la sua Leica scene ordinarie, volti, cartelloni pubblicitari, anziani seduti sulle panchine.

In questo periodo, cominciò a maturare un approccio fotografico più istintivo e soggettivo. Passò a pellicole ad alta sensibilità, come la Kodak Tri-X 400, accettando il mosso, la grana, le inquadrature sbilanciate come strumenti espressivi piuttosto che errori da evitare. La sua macchina diventava un diario visivo, molto lontano dalla neutralità dell’obiettivo fotogiornalismo.

Nel 1955 ottenne una borsa dalla Fondazione Guggenheim per documentare “le diverse espressioni della società americana”. Iniziò così il viaggio che lo avrebbe portato attraverso 48 stati americani, da est a ovest, da nord a sud, su una vecchia Ford. Il progetto durò due anni e generò circa 28.000 negativi, da cui selezionò poco più di 80 immagini per il libro che ne sarebbe seguito.

“The Americans”: La Rivoluzione Visiva

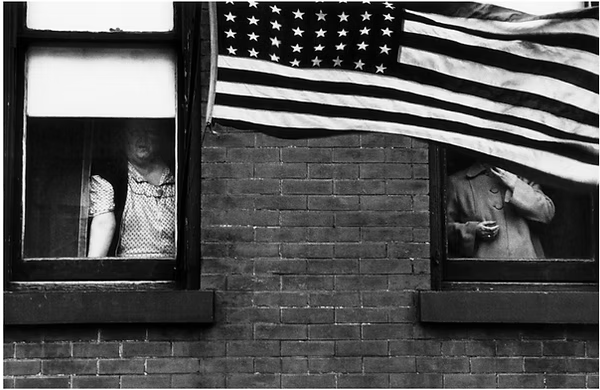

Pubblicato inizialmente in Francia nel 1958 con il titolo Les Américains, e poi l’anno successivo negli Stati Uniti, The Americans fu un libro destinato a spaccare la critica. La sequenza di immagini era accompagnata da testi poetici scritti da Jack Kerouac, che aveva riconosciuto nella fotografia di Frank l’equivalente visivo della prosa beat. La struttura del libro, deliberatamente anti-narrativa, era costruita come un flusso interiore di impressioni, scatti rubati, attese, solitudini, tensioni razziali e simboli della cultura americana.

Le fotografie di The Americans violavano tutte le convenzioni dell’epoca: orizzonti storti, sfocature, composizioni sbilanciate, soggetti centrali tagliati, assenza di titoli didascalici. Ogni immagine era un frammento denso, talvolta aggressivo, talvolta intimo, ma sempre estraneo alla retorica del reportage. Il contenuto visivo esprimeva un giudizio morale implicito, ma senza mai sfociare nella denuncia didascalica.

Il libro fu accolto con grande sospetto negli Stati Uniti. Le critiche più feroci parlavano di “visione pessimistica e antiamericana”, mentre una minoranza di critici e artisti lo elevava a manifesto generazionale. L’influenza sulle nuove generazioni fu profonda: Garry Winogrand, Lee Friedlander, Joel Meyerowitz, Diane Arbus — tutti considerarono Frank come il primo a infrangere la distanza tra fotografo e soggetto.

Tecnicamente, The Americans segnò l’inizio della fotografia “lirica” e autoriale nella fotografia documentaria. Frank trasformava la macchina fotografica in un’estensione dell’occhio emotivo. La Leica, leggera e invisibile, caricata con pellicola spinta anche a 800 ISO, gli permetteva di scattare in movimento, al buio, nei bar, per strada. La stampa dei provini veniva effettuata su carta baritata lucida, spesso con ampi bordi neri lasciati volutamente visibili, a sottolineare l’immediatezza del gesto.

Il Passaggio al Cinema e la Rottura con la Fotografia

Dopo il clamore suscitato da The Americans, Frank si distaccò progressivamente dalla fotografia per dedicarsi al cinema sperimentale. Il passaggio non fu casuale. La sequenzialità e l’interiorità visiva che aveva già esplorato nel libro fotografico si adattavano perfettamente alla dimensione narrativa del film. Il suo primo lungometraggio, Pull My Daisy (1959), interpretato da Allen Ginsberg e Gregory Corso, è oggi considerato un classico del cinema beat. Il film fu girato con una cinepresa da 16 mm, utilizzando luce ambientale e audio fuori campo, in un’estetica dichiaratamente povera e antinarrativa.

Negli anni successivi realizzò una serie di film indipendenti sempre più radicali, tra cui Me and My Brother (1969) e Cocksucker Blues (1972), quest’ultimo girato durante un tour dei Rolling Stones ma mai distribuito ufficialmente per volontà della band, a causa del contenuto esplicito. Frank utilizzava cineprese Bolex, Nizo Super-8, Beaulieu e successivamente anche videocamere analogiche, continuando a sperimentare forme visive ibride e disturbanti.

Anche nei film, il montaggio era essenziale. Come nella sua fotografia, Frank rifiutava la narrazione lineare. Le sequenze erano costruite per accumulazione, per giustapposizione, per contrasti visivi e sonori. Il punto di vista restava sempre ambiguo, interno, emotivo.

Ritorno alla Fotografia e Ultimi Anni

Negli anni ’70, pur continuando a girare film, Frank tornò alla fotografia. Ma non era più la fotografia di un tempo. Abbandonò la Leica e sperimentò con Polaroid, pellicole deteriorate, fotocopie, ritagli, scritte a mano sui bordi delle immagini. Il suo lavoro diventava sempre più diaristico, personale, frammentario. La morte della figlia Andrea in un incidente aereo nel 1974 e il suicidio del figlio Pablo nel 1994 segnarono profondamente il suo immaginario. Le immagini si caricavano di lutto, perdita, riflessione interiore.

Realizzò serie fotografiche in cui la scrittura si fondeva all’immagine, come nei libri The Lines of My Hand e Come Again. Utilizzò tecniche miste, stampa analogica con interventi manuali, fogli sovrapposti, collage fotografici. La fotografia per Frank non era più solo documentazione, ma scrittura di sé, dispositivo terapeutico e linguaggio poetico.

Negli anni ’90 e 2000, importanti mostre retrospettive (tra cui quella al MoMA di New York nel 1994 e a Parigi nel 2009) riportarono alla luce la vastità del suo archivio. Nonostante l’età, continuò a sperimentare anche con i primi strumenti digitali, pur mantenendo un’estetica volutamente lo-fi.

Morì a Inverness, Nuova Scozia, l’8 settembre 2019, lasciando un’eredità visiva che ha cambiato radicalmente il concetto stesso di fotografia d’autore

Mi chiamo Marco Americi, ho circa 45 anni e da sempre coltivo una profonda passione per la fotografia, intesa non solo come mezzo espressivo ma anche come testimonianza storica e culturale. Nel corso degli anni ho studiato e collezionato fotocamere, riviste, stampe e documenti, sviluppando un forte interesse per tutto ciò che riguarda l’evoluzione tecnica e stilistica della fotografia. Amo scavare nel passato per riportare alla luce autori, correnti e apparecchiature spesso dimenticate, convinto che ogni dettaglio, anche il più piccolo, contribuisca a comporre il grande mosaico della storia dell’immagine. Su storiadellafotografia.com condivido ricerche, approfondimenti e riflessioni, con l’obiettivo di trasmettere il valore documentale e umano della fotografia a un pubblico curioso e appassionato, come me.