Quando si parla di lente asferica si intende un’ottica in cui almeno una superficie non è un arco di sfera. La differenza sembra sottile, ma sul piano fisico è decisiva: una superficie non sferica, opportunamente calcolata, consente di ridurre simultaneamente più aberrazioni con un unico elemento ottico, dove un progetto tradizionale a sole superfici sferiche richiederebbe più lenti, maggiore ingombro e peso, o il compromesso di chiudere il diaframma per tenere sotto controllo i difetti. In termini rigorosi, la forma di una superficie asferica di rivoluzione si descrive attraverso l’equazione di sag (scostamento lungo l’asse ottico), che combina la curvatura al vertice con la costante conica e i coefficienti polinomiali di ordine superiore. La costante conica KKK classifica le famiglie coniche — sfera (K=0), parabola (K=−1), iperbole (K<−1), ellisse (−1<K<0 o K>0) — ed è una variabile progettuale cruciale per impostare la correzione desiderata nel regime parassiale.

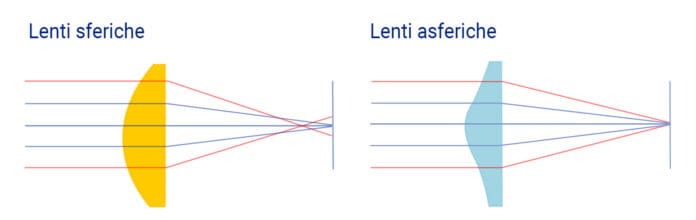

Nella pratica progettuale si ricorre a una superficie conica “di base” e a termini asferici d’ordine superiore (tipicamente pari) per modellare con precisione il profilo: questa libertà consente di impostare fronti d’onda più vicini all’ideale e, quindi, immagini con spot prossimi al limite di diffrazione quando la lunghezza d’onda e l’f/# lo permettono. Il vantaggio più noto è la soppressione dell’aberrazione sferica, intrinseca alle superfici sferiche indipendentemente dalla bontà di fabbricazione: in un obiettivo pur perfetto dal punto di vista geometrico e metrologico, i raggi marginali vengono messi a fuoco a distanze diverse dai raggi paraxiali; un’asfera adeguatamente calcolata fa convergere tutti i raggi in un fuoco più stretto, riducendo la macchia di sfocatura di ordini di grandezza rispetto a un elemento sferico equivalente. Questo non è un beneficio “accademico”: consente obiettivi a basso numero f con alta trasmittanza e MTF più elevata ai bassi contrasti, senza dover “strozzare” il diaframma.

Un secondo ambito in cui le superfici asferiche danno frutti tangibili è la riduzione del coma (in particolare del coma sagittale) e, in combinazione con altre scelte di schema, dell’astigmatismo e della distorsione sulle aree decentrate del campo. Nei progetti a grande apertura e campo moderato la possibilità di modulare la pendenza della superficie lontano dall’asse permette di modellare i fasci obliqui, contenendo l’allargamento e la “sfiammatura” delle sorgenti puntiformi ai bordi del fotogramma. Questa caratteristica è alla base di lenti celebri nate proprio con l’obiettivo di ridurre il coma delle luci notturne o delle stelle a tutta apertura.

Dal punto di vista della prestazione di sistema, meno superfici e meno vetro significano potenzialmente meno riflessioni interne, minore probabilità di flare e ghosting e talvolta una vignettatura più controllata a parità di vincoli meccanici. In un progetto reale, un’asfera consente anche di ridurre il numero di lenti pur mantenendo la correzione cromatica grazie a un impiego più efficiente delle coppie vetro–spessore e della posizione del diaframma: in altre parole, si può sostituire un gruppo correttivo “sferico” composto da due o tre elementi con un singolo elemento asferico, con benefici su peso e dimensioni complessive.

La medaglia ha un rovescio. La fabbricazione e il collaudo metrologico delle superfici asferiche sono più complessi rispetto alle superfici sferiche. Dove una sfera si misura agevolmente con calibri di raggio e interferometri standard, un’asfera richiede interferometria con ottiche “null” o CGH (Computer-Generated Hologram), oppure tecniche di profilometria e misure comparate, e la lavorazione deve essere deterministica e localizzata, con utensili sub-apertura e cicli iterativi di correzione. Anche la centratura e l’allineamento diventano più sensibili: piccole decollimazioni possono introdurre residui d’aberrazione non simmetrici difficili da diagnosticare. Ciò spiega perché, storicamente, l’ascesa delle asferiche attese la maturazione di CNC grinding/polishing, MRF e processi di stampaggio.

Infine, un cenno alla relazione tra asfera e MTF. La funzione di trasferimento di modulazione misura la capacità dell’ottica di riprodurre contrasti a diverse frequenze spaziali. Riducendo le aberrazioni di bassa e media frequenza (sferica e coma in primis) l’asfera innalza le curve MTF soprattutto nelle zone di campo critiche e ai diaframmi estremi, offrendo immagini più incise e pulite già a tutta apertura. Spesso il miglioramento si manifesta come micro-contrasto più robusto sulle trame fini e come resa più coerente dal centro ai bordi.

Dalla teoria alla pratica: una storia industriale delle lenti asferiche nella fotografia

Ben prima di comparire nelle ottiche fotografiche di largo consumo, le superfici asferiche entrarono nella strumentazione astronomica. Nel 1930–1931, l’optico estone Bernhard Woldemar Schmidt (nato il 30 marzo 1879 a Naissaar, Estonia; morto il 1° dicembre 1935 ad Amburgo) inventò la camera di Schmidt, un sistema catadiottrico con specchio sferico e una sottile lastra corretrice asferica in apertura. L’idea — posizionare un correttore asferico nel centro di curvatura di uno specchio sferico per eliminare la sferica mantenendo un ampio campo libero da coma e astigmatismo — rivoluzionò l’astrofotografia a grande campo e portò a strumenti come lo Schmidt del Palomar e, in tempi moderni, a discendenti concettuali nei telescopi spaziali. La priorità di Schmidt è accertata storicamente, mentre il fisico finlandese Yrjö Väisälä (nato il 6 settembre 1891, morto il 21 luglio 1971) ne anticipò alcuni concetti in appunti del 1924 e realizzò varianti con spianatore di campo negli anni ’30, da cui l’uso, in qualche contesto, della dicitura Schmidt–Väisälä.

Nel mondo della fotografia 35 mm, l’adozione delle asferiche richiese un salto tecnologico ulteriore. Una pietra miliare assoluta fu la presentazione alla Photokina del 1966 del Leitz/Leica Noctilux 50 mm f/1,2, primo obiettivo fotografico di serie con due superfici asferiche. Il progetto, attribuito a Helmut Marx e Paul Sindel, fu prodotto dal 1966 al 1975 in 1.757 esemplari; le superfici asferiche venivano rettificate e lucidate con macchine dedicate e tolleranze al millesimo di millimetro, motivo per cui il costo e la variabilità tra campioni risultarono significativi. Il Noctilux 1.2 aprì però la via alla fotografia ultra‑luminosa corretta — al tempo — come nessun altro, pur con la successiva parentesi del Noctilux‑M 50 mm f/1 (1975) in sola sferica grazie a vetri ad alto indice.

Quasi in parallelo, nel mondo SLR emerse un altro traguardo: nel 1968, Nikon presentò l’OP Fisheye‑Nikkor 10 mm f/5,6, il primo obiettivo per reflex a integrare un elemento asferico, nonché unico fisheye a proiezione ortografica pensato per applicazioni scientifiche e fotometria del cielo. La proiezione ortografica ingrandisce il centro e comprime i bordi, ed è proprio l’asfera frontale a rendere fisicamente realizzabile il profilo: Nikon la descrisse come la prima asferica per SLR, mentre la primogenitura assoluta tra le ottiche 35 mm “di serie” restava al Noctilux 1966.

Per i sistemi SLR standard a grande apertura, uno spartiacque per la produzione industriale fu l’obiettivo Canon FD 55 mm f/1,2 AL: introdotto nel marzo 1971, fu il primo obiettivo con elemento asferico per un sistema 35 mm SLR mainstream, montato sulle F‑1 e FTb. Canon specificò che l’asfera, rettificata e lucidata in vetro, era posta sulla seconda lente del doppio Gauss per migliorare nitidezza e contrasto già a tutta apertura. La stessa serie poi vide la dicitura S.S.C. Aspherical dal 1975, a indicare l’evoluzione dei trattamenti antiriflesso su un progetto sostanzialmente affine.

Nel 1977 Nikon lanciò l’Ai Noct‑Nikkor 58 mm f/1,2, progettato esplicitamente per mitigare il coma sagittale delle luci puntiformi nelle riprese notturne. Qui l’elemento asferico anteriore — lavorato e selezionato con controlli molto stretti — fu centrale per ottenere stelle e lampioni “compatti” a f/1,2, uno scopo per cui la famiglia Noct è rimasta iconica.

Nel frattempo, i grandi marchi si consolidavano: la casa madre del Noctilux, Ernst Leitz di Wetzlar, affonda le radici nell’Optisches Institut (1849) di Carl Kellner; Ernst Leitz I (nato 16 aprile 1843, morto 1920) ne assunse la guida nel 1869, portando l’azienda verso la produzione in serie, fino alla Leica di Oskar Barnack nel 1925 e alla ridenominazione societaria degli anni Ottanta. Canon nasce come laboratorio Seikikōgaku nel 1933 e viene costituita come Precision Optical Industry Co., Ltd. nel 1937, per poi assumere il nome Canon Camera Co., Inc. nel 1947 e infine Canon Inc. nel 1969. Nikon deriva dalla fusione del 25 luglio 1917 che istituì Nippon Kōgaku K.K.; il marchio Nikon apparve sulle fotocamere a partire dal 1948 e divenne ragione sociale nel 1988. Queste date spiegano come le asferiche siano nate in un tessuto industriale che aveva decenni di esperienza nella meccanica di precisione e nel vetro ottico.

Sul versante cinematografico e 16 mm, già negli anni ’50 compaiono unità con elementi asferici in produzione limitata; ma è con le reflex 35 mm dei tardi anni ’60 e primi ’70 che l’asfera diventa un attore noto tra gli appassionati e, soprattutto, un obiettivo realistico per la produzione in serie su scala maggiore. Non a caso, a questa stagione seguì lo sviluppo delle tecnologie di stampi e lavorazioni CNC che, un decennio dopo, avrebbero reso le asferiche sempre più accessibili.

Tecnologie di fabbricazione e metrologia: come si producono le asferiche e perché migliorano le immagini

Se le motivazioni ottiche sono chiare, la sfida storica è stata sempre la fabbricazione ripetibile. I metodi “classici” — rettifica con utensile di piccolo diametro e lucidatura zonale, con controlli interferometrici tra un ciclo e l’altro — sono intrinsecamente iterativi e richiedono ore per superficie; la deterministic polishing moderna (CNC, MRF, utensili controllati in forma e pressione) ha reso questa iterazione più rapida e prevedibile, ma resta la necessità di strumenti di misura dedicati: interferometri con null optics o ologrammi CGH per generare il fronte d’onda di riferimento, profilometri a contatto o ottici per verifiche locali, e metriche di irregolarità di figura espresse in RMS oltre che P‑V per evitare indicazioni fuorvianti.

Una svolta industriale sulla catena di costo è arrivata con lo Precision Glass Molding (PGM), lo stampaggio isoterma del vetro: si parte da un preform di vetro compatibile con il ciclo termico, lo si riscalda in ambiente controllato (spesso in azoto o vuoto per limitare l’ossidazione degli stampi), si applica pressione tra maschi e matrici a forma negativa dell’ottica e si raffredda secondo profili calibrati per minimizzare tensioni e deviazioni indice. Kodak sviluppò PGM su piccole asfere (3–10 mm) già nei primi anni ’70 per i sistemi a pellicola Disc, poi lo adattò nei primi anni ’90 a diametri fino a 60 mm, aprendo la strada alla produzione di massa di asfere in vetro a costi unitari competitivi (nell’ordine di <100 $ in volumi), laddove un’asfera molata/lucidata poteva costare 500–1000 $ o più in piccole serie. Molta miniaturizzazione fotografica — compatti, videocamere, e in seguito smartphone — si fonda su questa transizione.

In parallelo, la stampaggio di plastiche ottiche ha consentito la diffusione massiva di asferiche in prodotti consumer già dagli anni ’60–’70: un caso emblematico è la Polaroid SX‑70 (1972), anticipata dal Swinger (1965), che adottò lenti plastiche stampate in milioni di unità, dimostrando che l’asfera poteva essere anche un fenomeno di massa quando la stabilità dimensionale e la protezione dagli UV venivano gestite con design e materiali congrui. Sui sistemi odierni, le asferiche plastiche convivono con vetri stampati o lucidati a seconda di temperatura d’esercizio, indice e dispersione richiesti.

La metrologia è il nervo scoperto della qualità. Per qualificare una superficie asferica si definisce la superficie ideale tramite l’equazione di sag (curvatura CCC, costante conica kkk, coefficienti A4,A6,A8,…A_4, A_6, A_8,\dotsA4,A6,A8,…) e si misura la deviazione residua; specificare solo un valore P‑V può nascondere errori di alta frequenza con impatto sul contrasto e sulla luce parassita, mentre l’RMS fornisce un indice più robusto della qualità complessiva. Sul pezzo finito, l’MTF di sistema (con meccanica, diaframma e trattamento) è l’ultima parola, perché include gli effetti di decentramento, tilt, rugosità superficiale e coating.

Un’osservazione spesso discussa riguarda il bokeh. Le asferiche stampate possono mostrare, con certe sorgenti puntiformi, la caratteristica “onion ring” (anelli concentrici nelle sfere fuori fuoco) dovuta alla micro‑texture ereditata dagli stampi o da lavorazioni di finitura; nelle asferiche lucidate tradizionalmente tale segno è meno marcato, ma il trade‑off è nella cadenza produttiva e nei costi. I produttori mitigano il fenomeno con stampi ad altissima finitura, cicli di ricottura ottimizzati e micro‑texture controllate che diffondono le alte frequenze senza penalizzare la nitidezza. In cambio, l’uso di asferiche consente sfocati più “puliti” ai bordi del fotogramma (meno coma sagittale residuo) e una transizione centro‑bordo più coerente, qualità percepite come “moderne” nella resa.

Per chi progetta, infine, la scelta del vetro nello stampaggio è determinante: non tutti i vetri sono “moldable”. Cataloghi industriali offrono alcune centinaia di composizioni con finestre termiche adatte; vetri che impongono temperature più basse prolungano la vita degli stampi, riducono ossidazioni e accorciano i cicli, migliorando throughput e costi, ma richiedono di quadrare l’abaco ottico (indice, Abbe) con il resto del progetto. Qui il dialogo tra designer e fornitore è parte del DFM (Design for Manufacturability) delle moderne asferiche.

Vantaggi sulla resa: MTF, bokeh, coma, vignettatura e compromessi reali sul campo

Qual è il guadagno visivo che si percepisce scattando con un obiettivo dotato di asferiche? Per cominciare, la resa a tutta apertura cambia scenario. L’eliminazione dell’aberrazione sferica rende il piano di fuoco più “solido”: i micro‑dettagli non vengono mascherati da un alone a bassa frequenza, e il micro‑contrasto sale. La MTF migliora alle basse e medie frequenze, proprio quelle che governano la sensazione di incisione dei soggetti reali (pelle, tessuti, fogliame). Quando l’apertura è estrema, l’asfera limita anche lo spostamento del fuoco al chiudere del diaframma, aumentando la prevedibilità: lo stacco a f/1.2–f/1.4 resta “centrato” e utilizzabile.

Ai bordi del campo, l’effetto più evidente è la riduzione del coma sagittale. È il difetto che trasforma un punto luminoso in una “fiammella” o in un “gabbiano” sdoppiato man mano che ci si allontana dal centro: l’asfera, inserita nelle posizioni “giuste” del cammino ottico (tipicamente lato oggetto in uno schema Gauss modificato, o abbinata a gruppi posteriori che gestiscono il campo), restringe questa coda luminosa. L’esempio classico è il già citato Noct‑Nikkor 58/1.2 (1977), pensato espressamente per fotografare punti di luce notturni a f/1,2 con sagitta coma ridotta: un caso “didattico” dell’uso di un elemento asferico per controllare un’aberrazione fuori asse senza mortificare l’apertura.

La distorsione resta un fenomeno di proiezione geometrica legato allo schema complessivo, ma le asferiche aiutano il progettista a spalmare le correzioni su meno superfici, preservando transmittance e contrasto. Con grandangoli moderni, un’asfera anteriore di largo diametro permette di mantenere f/# bassi con una distorsione contenuta e una migliore planarità di campo, mentre altre asferiche più interne gestiscono la curvatura di campo e la coma residua. Qui emergono anche i compromessi: una correzione spinta del campo può lasciare una vignettatura più marcata a tutta apertura per vincoli meccanici (pupilla d’uscita e barilotto).

Sulle sfocature (bokeh), l’impatto non è monolitico. Le asferiche, riducendo la sferica residua, tendono a generare dischi di confusione più uniformi e “piatti”, con minor bright‑rim sul bordo; ma come accennato, le asferiche stampate possono introdurre pattern ad anelli sottili. In positivo, si riduce il rischio di “ali” e baffi nelle luci decentrate tipici del coma: in una scena urbana notturna, lampioni e fari mantengono forme più tonde dal centro al bordo, e le stelle restano compattate nei campi larghi. Non è un caso che gli obiettivi “notturni” storici o moderni — dalla sequenza Noctilux a certe ottiche dedicate alla via lattea — abbiano investito su asferiche e floating elements per governare queste caratteristiche.

Un’ulteriore leva è la riduzione del numero di elementi. Sostituire un gruppo correttivo sferico con un’asfera consente di alleggerire e compattare la struttura, con benefici “a cascata” su stabilizzazione, bilanciamento e affidabilità meccanica (meno gruppi mobili, meno tolleranze cumulate). È uno dei motivi per cui le ottiche per smartphone adottano catene di asferiche plastiche in combinazione con vetri stampati: in spessori millimetrici si ottiene una correzione prima impensabile, a cui si aggiungono algoritmi computazionali.

Naturalmente, non tutte le immagini “migliorano” allo stesso modo. Fotografia di ritratto e still life possono preferire un residuo controllato di sferica per una “morbidezza” d’epoca; alcune ottiche “heritage” reintrodotte hanno deliberatamente un look con vignettatura e micro‑contrasto mitigato a tutta apertura. Ma l’adozione delle asferiche ha spostato l’asticella di ciò che è possibile: oggi un 35–50 mm luminoso può essere nitido e omogeneo già da f/1.4, un grandangolo da reportage può avere distorsione e coma contenuti a f/2 con dimensioni ancora portabili, e un tele compatto può offrire una correzione di alto livello senza arrivare a decine di elementi.

Fonti

- All About Aspheric Lenses — Edmund Optics

- Using Aspheres to Increase Optical System Performance — Edmund Optics (PDF)

- Asphere Specifications and Optical Performance — Edmund/Electro Optics (white paper)

- Conic constant — Wikipedia

- Aspheric Surfaces (lecture notes) — Simon Fraser University

- Crystran’s Rough Guide to Aspheric Surfaces (equazioni di sag)

- Schmidt camera — Wikipedia

- Bernhard Voldemar Schmidt — Britannica

- Yrjö Väisälä — Wikipedia

- Leica Noctilux‑M 50 f/1.2 ASPH. — Leica Camera

- Leica Noctilux 50 mm f/1.2: storia e dettagli — LFI/Leica Fotografie International

- Noctilux — Camera‑wiki.org

- OP Fisheye‑NIKKOR 10 mm f/5.6 — Nikon “Thousand and One Nights”

- Our Product History (1960s) — Nikon

- Ai Noct‑Nikkor 58 mm f/1.2 — Nikon “Thousand and One Nights”

- Canon FD 55 mm f/1.2 AL — Canon Camera Museum

- Canon FD 55 mm f/1.2 AL — Wikipedia

- The History of Canon (1933–1961) — Canon Global

- Canon Inc. — Wikipedia

- Ernst Leitz GmbH — Wikipedia

- E. Leitz (timeline storica) — Science Museum Group

- Nikon — Wikipedia

- Glass Molding Makes Aspheric Lenses a Practical Choice — Photonics Spectra, 2007

- Precision Glass Molding Technical Brief — Rochester Precision Optics

- Designing for Molded Glass Aspheres — Optikos (blog)

Mi chiamo Marco Adelanti, ho 35 anni e vivo la mia vita tra due grandi passioni: la fotografia e la motocicletta. Viaggiare su due ruote mi ha insegnato a guardare il mondo con occhi più attenti, pronti a cogliere l’attimo, la luce giusta, il dettaglio che racconta una storia. Ho iniziato a fotografare per documentare i miei itinerari, ma col tempo è diventata una vera vocazione, che mi ha portato ad approfondire la storia della fotografia e a studiarne i protagonisti, gli stili e le trasformazioni tecniche. Su storiadellafotografia.com porto una prospettiva dinamica, visiva e concreta: mi piace raccontare l’evoluzione della fotografia come se fosse un viaggio, fatto di tappe, incontri e visioni. Scrivo per chi ama l’immagine come mezzo di scoperta e libertà, proprio come un lungo viaggio su strada.