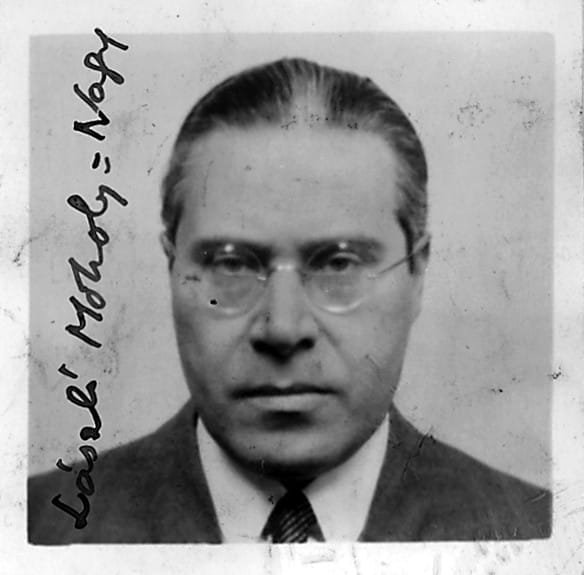

László Moholy-Nagy nacque a Bácsborsód, in Ungheria, nel 1895. La sua vita, seppur relativamente breve, fu caratterizzata da una straordinaria intensità creativa che lo condusse attraverso diversi paesi e linguaggi artistici, fino alla morte a Chicago nel 1946. La sua formazione non seguì un percorso accademico tradizionale: inizialmente si dedicò agli studi giuridici a Budapest, ma fu la Prima Guerra Mondiale a cambiare radicalmente il corso della sua vita. Dopo aver servito come ufficiale, si avvicinò con maggiore decisione alle arti visive, iniziando con il disegno e la pittura. Questo primo contatto con l’arte lo mise in relazione con i circoli d’avanguardia ungheresi, dove la commistione tra estetica e politica rappresentava un terreno fertile per la nascita di nuove forme espressive.

L’approdo a Berlino nei primi anni Venti rappresentò una svolta decisiva: la città era allora un laboratorio di sperimentazione culturale senza eguali, dove confluirono esuli, artisti, architetti e intellettuali. Qui Moholy-Nagy entrò in contatto con i protagonisti del costruttivismo russo, con il movimento Dada e con i fermenti che avrebbero poi alimentato il Bauhaus. La sua inclinazione non era quella di chi concepiva l’arte come espressione individuale e lirica, ma come un sistema di ricerca in cui la tecnica aveva lo stesso peso dell’estetica. Questa impostazione gli consentì di diventare, nel giro di pochi anni, una delle figure più innovative nella storia della fotografia e della cultura visiva del XX secolo.

La sua biografia si intreccia costantemente con le condizioni storiche: l’Ungheria di fine impero, la Berlino della Repubblica di Weimar, l’ascesa del nazismo che lo costrinse all’esilio e infine l’approdo negli Stati Uniti, dove contribuì a fondare una nuova stagione per la fotografia e il design. Questo movimento continuo non fu soltanto geografico, ma intellettuale: Moholy-Nagy assimilò linguaggi differenti e li tradusse in un programma coerente di sperimentazione che univa pittura, grafica, fotografia, cinema, tipografia e design.

L’ingresso al Bauhaus e l’approccio tecnico alla fotografia

Quando nel 1923 Walter Gropius lo chiamò a insegnare al Bauhaus di Weimar, Moholy-Nagy era già un artista maturo, profondamente influenzato dal costruttivismo e convinto che la tecnologia fosse la chiave per una nuova arte moderna. Al Bauhaus divenne responsabile del corso preliminare (Vorkurs), affiancando Johannes Itten e successivamente sostituendolo. La sua didattica insisteva sulla relazione tra materiali, percezione e strumenti ottici: non si trattava più soltanto di imparare a disegnare o dipingere, ma di comprendere come la luce, la trasparenza e le superfici potessero costituire elementi costruttivi fondamentali.

In questo contesto maturò la sua riflessione sulla fotografia. Moholy-Nagy non la intendeva come un mezzo di mera documentazione, ma come un campo di indagine sperimentale, capace di ampliare i confini della percezione. Si appassionò alle fotogrammi, ovvero immagini ottenute senza macchina fotografica, disponendo oggetti direttamente su carta fotosensibile e sfruttando le variazioni di luce. Questa pratica, che lui stesso battezzò photogram, divenne uno dei segni distintivi del suo contributo alla storia della fotografia. Il principio era semplice ma rivoluzionario: eliminare la mediazione dell’obiettivo e lavorare con la luce pura come materia plastica.

Parallelamente, Moholy-Nagy incoraggiò l’uso della fotografia sperimentale in tutte le sue forme: esposizioni multiple, prospettive ardite, fotomontaggi, angolazioni insolite. Egli riteneva che la fotografia fosse un linguaggio autonomo, dotato di un potenziale non inferiore alla pittura o alla scultura. Il suo approccio era intrinsecamente tecnico: studiava la sensibilità delle emulsioni, analizzava gli effetti dei contrasti luminosi, sperimentava con supporti e ingrandimenti. Per lui la tecnologia fotografica non era un limite, ma una leva capace di ridefinire il modo stesso in cui l’uomo percepisce il mondo.

La sua esperienza al Bauhaus lo pose al centro di una rete internazionale di scambi: fotografi, tipografi, architetti e cineasti condividevano la sua visione di un’arte funzionale e sperimentale. Quando nel 1933, con l’ascesa del nazismo, il Bauhaus venne chiuso, Moholy-Nagy si trasferì a Londra, portando con sé l’eredità di quegli anni formativi e la convinzione che la fotografia fosse uno strumento cruciale per la modernità.

Innovazioni fotografiche e concetto di fotogramma

Il contributo più originale di Moholy-Nagy alla fotografia è senza dubbio legato al fotogramma. Questa tecnica, per quanto in parte già sperimentata da artisti come Man Ray, divenne nelle sue mani un vero e proprio linguaggio. La novità stava nel trattare la carta fotosensibile come uno spazio creativo indipendente: oggetti traslucidi, materiali industriali, frammenti di vetro o di metallo venivano disposti sulla superficie, creando composizioni astratte di grande forza visiva. Attraverso questo metodo, Moholy-Nagy affermava che la fotografia non doveva limitarsi a rappresentare la realtà, ma poteva costruirla.

Il suo interesse non era puramente estetico, ma anche scientifico. Attraverso i fotogrammi, studiava i rapporti tra luce e materia, sperimentava le reazioni delle emulsioni, verificava come il tempo di esposizione modificasse la densità e la trasparenza. Il processo diventava così un laboratorio visivo che univa arte e tecnologia. La scelta di eliminare la macchina fotografica aveva anche una valenza simbolica: liberarsi dall’imitazione del reale per esplorare la pura energia luminosa.

Accanto ai fotogrammi, Moholy-Nagy sviluppò anche altre tecniche innovative. L’uso della prospettiva aerea e delle riprese dall’alto anticipava la fotografia modernista degli anni Trenta, caratterizzata da punti di vista arditi e tagli inconsueti. I suoi esperimenti con la fotografia dinamica, realizzata con tempi lunghi per catturare il movimento, miravano a rappresentare la dimensione temporale attraverso immagini statiche. Persino il fotomontaggio, pratica già diffusa nelle avanguardie dadaiste, trovò in lui una declinazione particolare: non era un gioco ironico, ma un tentativo di creare composizioni visive complesse in cui si intrecciavano architettura, tipografia e fotografia.

La portata di queste innovazioni si misura nel fatto che la fotografia, attraverso Moholy-Nagy, si emancipò definitivamente dall’idea di essere un mezzo secondario, al servizio della pittura o del documento. Essa divenne un medium autonomo, capace di generare forme proprie e di dialogare con le altre arti visive su un piano di pari dignità.

Il periodo londinese e l’emigrazione negli Stati Uniti

Il trasferimento a Londra nel 1935 segnò un nuovo capitolo. Qui Moholy-Nagy trovò inizialmente difficoltà a inserirsi: la scena artistica britannica era meno permeabile alle sperimentazioni radicali, ma riuscì comunque a collaborare con studi di design e a lavorare per committenze pubblicitarie. La sua fotografia in questo periodo acquisì una dimensione più applicata: si dedicò a campagne pubblicitarie, illustrazioni per riviste e persino progetti di scenografia teatrale. Tuttavia, la sua attenzione per la sperimentazione ottica non venne mai meno, e continuò a produrre fotogrammi e studi sulla luce.

Nel 1937, grazie all’invito dell’industriale Walter Paepcke, emigrò negli Stati Uniti, dove fondò il New Bauhaus di Chicago. Lì ebbe l’opportunità di mettere a frutto la sua esperienza didattica e di creare un ponte tra le avanguardie europee e il pragmatismo americano. Il suo insegnamento insisteva ancora una volta sulla centralità della fotografia come strumento didattico: attraverso l’uso della macchina fotografica e del fotogramma, gli studenti imparavano a comprendere le leggi della percezione visiva.

Negli Stati Uniti, Moholy-Nagy consolidò anche il suo rapporto con l’industria e con il design. Collaborò con aziende e sviluppò un modello educativo che univa arte, tecnica e produzione. La fotografia rimaneva per lui una disciplina privilegiata, non tanto come specializzazione, ma come campo di sperimentazione per comprendere le trasformazioni della modernità. I suoi corsi integravano esercizi di luce e ombra, esperimenti con materiali trasparenti e riflettenti, applicazioni tipografiche e grafiche. L’idea di fondo era che l’artista moderno dovesse padroneggiare i linguaggi visivi della contemporaneità, e che la macchina fotografica fosse una delle chiavi per accedere a questa nuova alfabetizzazione.

Opere principali

Tra le opere più significative di Moholy-Nagy vanno menzionati innanzitutto i suoi fotogrammi, che rappresentano la sintesi più alta della sua poetica visiva. Alcuni di essi, realizzati tra il 1922 e il 1928, sono oggi conservati in importanti musei come il MoMA di New York e il Bauhaus-Archiv di Berlino. A queste si aggiungono le sue fotografie sperimentali, caratterizzate da prospettive insolite e da un uso radicale del contrasto.

Un’altra opera fondamentale è il Licht-Raum-Modulator (Modulatore di spazio-luce), una scultura cinetica in metallo e vetro realizzata tra il 1922 e il 1930. Questo dispositivo, pensato come macchina scenica, proiettava ombre e riflessi in movimento, trasformando lo spazio circostante in una vera e propria esperienza luminosa. Si tratta di un lavoro che unisce scultura, fotografia e cinema, incarnando la sua idea di un’arte totale fondata sulla luce come materia plastica.

Dal punto di vista teorico, le sue pubblicazioni ebbero un impatto enorme. Il libro “Malerei, Fotografie, Film” (Pittura, Fotografia, Film), pubblicato nel 1925, divenne un testo di riferimento per la fotografia modernista, proponendo un programma di rinnovamento basato sulla sperimentazione e sull’interazione tra i diversi linguaggi visivi. In esso Moholy-Nagy sosteneva che la fotografia non dovesse limitarsi a documentare, ma dovesse esplorare le potenzialità della percezione visiva, anticipando concetti che sarebbero stati centrali per l’arte e la fotografia del secondo dopoguerra.

Mi chiamo Marco Americi, ho circa 45 anni e da sempre coltivo una profonda passione per la fotografia, intesa non solo come mezzo espressivo ma anche come testimonianza storica e culturale. Nel corso degli anni ho studiato e collezionato fotocamere, riviste, stampe e documenti, sviluppando un forte interesse per tutto ciò che riguarda l’evoluzione tecnica e stilistica della fotografia. Amo scavare nel passato per riportare alla luce autori, correnti e apparecchiature spesso dimenticate, convinto che ogni dettaglio, anche il più piccolo, contribuisca a comporre il grande mosaico della storia dell’immagine. Su storiadellafotografia.com condivido ricerche, approfondimenti e riflessioni, con l’obiettivo di trasmettere il valore documentale e umano della fotografia a un pubblico curioso e appassionato, come me.