La fotografia stereoscopica, o 3D, funziona perché è in grado di ricreare l’illusione della profondità. Gli occhi umani sono posti a circa due pollici e mezzo di distanza; quindi, ogni occhio vede un’immagine in modo leggermente diverso. Se si scattano due fotografie separate alla stessa distanza, con un visore adatto è possibile ricreare l’illusione della profondità.

È una sorpresa per molti sapere che l’idea della stereoscopia ha preceduto la fotografia. Disegni binoculari furono fatti da Giovanni Battista della Porta (1538-1615), mentre circa nello stesso periodo Jacopo Chimenti da Empoli (1554-1640) produsse disegni affiancati che indicavano chiaramente la sua comprensione della visione binoculare.

L’idea di riprodurre artificialmente la visione binoculare risale ai pensatori del Rinascimento, che intuirono l’importanza della doppia prospettiva per ricreare la profondità. Giovanni Battista della Porta descrisse già nel 1558 due occhi meccanici, e Jacopo Chimenti da Empoli tracciò disegni affiancati di statue classiche per studi prospettici. Il termine stéréoscopique compare per la prima volta nel 1613, con François d’Aguillón che lo utilizza per sottolineare “l’effetto di solidità” ottenibile con due immagini. Tuttavia, nessuna tecnologia ottica o chimica di quel periodo era in grado di fissare fotograficamente due visioni simultanee.

Fu Charles Wheatstone, nel 1838, a gettare le basi sperimentali: costruì uno stereoscopio a specchi che rifletteva a ciascun occhio due incisioni distinte, separate di circa 65 mm (il valore medio dell’interasse umano). Le immagini, fissate su schede di legno, venivano montate su un supporto graduato che ne regolava la distanza e l’angolazione. I suoi esperimenti mostrarono plasticamente come il cervello fonda le due prospettive leggermente divergenti in una scena tridimensionale. Wheatstone impiegava lenti convesso‐concave da 50 mm di focale per correggere difetti di parallasse e facilitare il comfort visivo, ma il procedimento restava confinato al regno dei giochi ottici.

Solo quando il progresso chimico e meccanico rese possibile la produzione di emulsioni sensibili e otturatori affidabili, si poté passare dalla teoria alla pratica. Tra il 1849 e il 1851 Sir David Brewster propose il prisma Brewster, un set di due prismi ad angolo di 60° incollati con lamine d’aria intermedie, capaci di deviare i raggi di ciascuna lente verso l’occhio corrispondente senza specchi. Ma la vera sfida risiedeva nella cattura simultanea di due prospettive identiche in esposizione e fuoco.

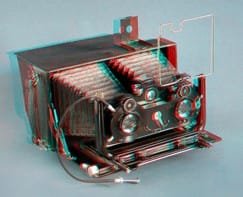

I primi prototipi di fotocamere stereoscopiche adottarono due obiettivi indipendenti, montati su un corpo rigido dotato di barra d’acciaio con un interasse regolabile tra 60 e 70 mm. Ciascun obiettivo impiegava un menisco acromatizzato con focale di 150 mm e apertura f/11 per garantire profondità di campo da 2 m all’infinito. L’otturatore centrale a lamelle metalliche, brevettato da Jules Duboscq nel 1858, consentiva tempi compresi tra 1/30 e 1/200 di secondo. Un sistema di ingranaggi collegava i doppi otturatori, assicurando lo scatto simultaneo entro una tolleranza di pochi millisecondi.

Il caricamento delle lastre umide al collodio richiedeva estrema cura: le lastre di vetro, pulite in soluzioni acide, venivano immerse in una miscela di nitrato di argento (25 g/l) e collodio, poi introdotte nella fotocamera entro un minuto per mantenere l’emulsione umida. Dopo l’esposizione, si sviluppava in soluzione di solfato ferroso a 50 g/l e acido acetico diluito, quindi si fissava con iposolfito di sodio al 20 % per 10 minuti. Ogni lastra pesava circa 300 g, e l’utilizzo di un cavalletto anti‑vibrazioni si rendeva indispensabile per non compromettere la parallasse.

Produzione di stereocarte e processi di stampa

Il processo più diffuso per la stampa delle stereocarte restò per decenni la stampa all’albumina. Su fogli di carta liscia si spandeva uno strato di albume d’uovo con una soluzione di cloruro d’ammonio, lasciando asciugare; successivamente si immergeva in nitrato d’argento 10–15 g/l per formare un sottile film di cloruro d’argento. La carta così trattata veniva posta a contatto con il negativo binoculare sotto un vetro pressato, esposta al sole o a luce artificiale intensa per 2–4 minuti, a seconda della densità del negativo. Il baget delle carte veniva regolato tramite tabelle empiriche: esposizioni più lunghe favorivano ombre profonde, mentre tempi ridotti accentuavano i dettagli delle alte luci.

Dopo l’esposizione si sviluppava con una soluzione a base di alcol ferroso o con metol‑idrochinone nei processi più avanzati degli anni ’80 dell’Ottocento, per poi fissare in iposolfito di sodio e lavare abbondantemente. Le stereocarte albuminate si distinguevano per la lucentezza e il contrasto elevato, con grana fine e definizione grazie alla stretta aderenza tra emulsione e carta. Nel Novecento emersero anche processi più semplici, come la stampa gelatinosa su carta baritata, e la stampa lenticolare, che impiegava lenti cilindriche per separare le due viste senza visore.

Tra il 1855 e il 1870 lo stereoscopio divenne un oggetto d’arredamento: visori da tavolo con modanature in noce o mogano accoglievano eleganti stereocarte, mentre versioni portatili in ebano permettevano di viaggiare con un album intero di “vedute esotiche”. Il successo esplose dopo la visita della regina Vittoria e del principe Alberto alla mostra del Crystal Palace del 1854, dove Brewster fece loro dono di uno stereoscopio Duboscq. Le cronache d’epoca raccontano cori di meraviglia quando la corte osservò le cupole di San Pietro o le cascate del Niagara, percepite con realismo stupefacente.

La London Stereoscopic and Photographic Company, attiva dal 1856 al 1920, pubblicò cataloghi con oltre 120.000 stereocarte, spaziando da paesaggi urbani a scene di colonia, traendo profitto da un mercato di massa. George Nottage, concorrente diretto, vendette più di 2 milioni di unità entro il 1870 e divenne Lord Mayor di Londra. I salotti borghesi si animavano nelle “serate stereoscopiche”: l’ospite passava le carte al padrone di casa, illustrando a voce i luoghi immaginati dietro le immagini.

Oltre allo svago, la stereoscopia trovò immediato impiego in topografia e geologia. Cartografi e ingegneri utilizzavano coppie stereoscopiche aeree, scattate da palloni aerostatici, per realizzare modelli di rilievo con precisione centimetrica. L’analisi stereoscopica di lastre fotografiche consentiva di misurare angoli di elevazione e pendenze, facilitando la costruzione di ferrovie e strade.

In medicina, a partire dal 1890, si introdusse la stereofotografia chirurgica. Durante le operazioni ortopediche o neurochirurgiche, i chirurghi catturavano coppie di fotografie con teleobiettivi da 200 mm e lastre a emulsione gelatinosa secca. Il visore stereoscopico offriva una visione realistica della profondità anatomica, migliorando la pianificazione di tagli ossei o l’inserimento di protesi. Oggi i principi del rilevamento stereoscopico permangono nelle tecniche endoscopiche 3D.

Cinema stereoscopico e declino del formato tradizionale

Nei primi anni Venti del Novecento il cinema 3D cercò di replicare la stereoscopia fotografica su pellicola. Si costruirono cineprese con doppie ottiche, montate su carrelli sincronizzati, e proiettori con due sorgenti luminose separate. Film come “The Power of Love” (1922) sperimentarono gli occhiali anaglifi rosso-ciano, ma la complessità tecnica e la necessità di sincronizzare perfettamente le immagini rallentarono l’adozione. Negli anni Cinquanta, con gli occhiali polarizzati e il sistema IMAX 3D, il cinema stereoscopico conobbe una seconda ondata, ma lo sviluppo economico e la diffusione del televisore a colori ridussero l’interesse verso visori domestici.

Oggi la fotografia stereoscopica è tornata di moda grazie al digitale e ai visori VR. Fotocamere moderne integrano due sensori CMOS affiancati con interasse calibrato a 65 mm e ottiche intercambiabili con stabilizzazione interna. I formati RAW doppi vengono elaborati in tempo reale da chip dedicati, generando flussi video 3D a 30–120 fps, cruciali per applicazioni immersive.

Nel reame della realtà virtuale, headset come Oculus Quest e HTC Vive Pro utilizzano display OLED a 90 Hz, con risoluzione 2.5K per occhio e lenti fresnel a correzione delle aberrazioni cromatiche. Le immagini stereoscopiche sono proiettate a ciascun occhio attraverso schermi separati, ricreando profondità e parallasse; la latenza minima (< 20 ms) garantisce l’assenza di motion sickness.

La fotogrammetria digitale spinge oltre: software come Agisoft Metashape e RealityCapture allineano centinaia di fotografie multiview per costruire mesh 3D precise, applicando texture ad alta risoluzione. Architetti e archeologi documentano siti storici con centimetri di accuratezza, esportando modelli in ambienti VR interattivi. In parallelo la realtà aumentata su smartphone sfrutta due o tre fotocamere per calcolare la mappa di profondità in tempo reale, consentendo di posizionare oggetti virtuali con ancoraggi millimetrici nel mondo reale.

La lunga storia della fotografia stereoscopica mostra come l’arte di manipolare la luce per creare illusione di profondità sia sempre rimasta al crocevia tra scienza, tecnologia e creatività. Dagli esperimenti ottocenteschi su lenti, prismi e menischi, alla rivoluzione digitale che abbina IA e sensori multipli per ricostruire intere scene in 3D, la spinta verso il “terzo asse” non si arresta. Nuove frontiere come la fotografia olografica, che registra fase e ampiezza delle onde luminose, e le tecniche di light‑field photography, che catturano vettori di direzione della luce, promettono esperienze immersivi ancora più ricche e interattive.

Articolo aggiornato Luglio 2025

Mi chiamo Donatella Colantuono, ho 29 anni e da sempre coltivo una profonda passione per la fotografia, nata tra le aule universitarie e cresciuta attraverso studi accademici in Storia dell’arte e Beni culturali. Dopo una laurea magistrale con tesi incentrata sulla fotografia del secondo Novecento, ho deciso di dedicare il mio percorso di ricerca all’analisi critica delle immagini, al linguaggio fotografico e al ruolo che la fotografia ha avuto – e continua ad avere – nella costruzione della memoria collettiva. Su storiadellafotografia.com mi occupo in particolare di approfondimenti teorici, biografie di autori e lettura iconografica, con l’obiettivo di offrire una chiave di lettura colta e consapevole del medium fotografico.