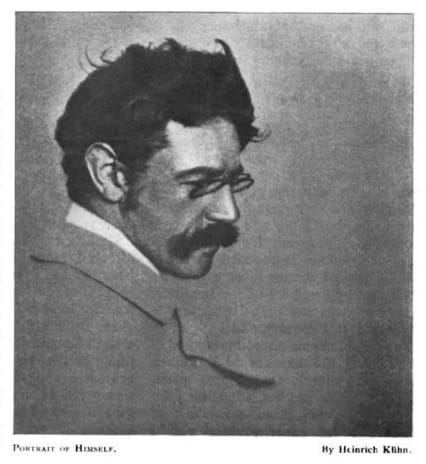

Heinrich Kühn nacque il 25 febbraio 1866 a Dresda, in Germania, da una famiglia borghese che gli garantì una formazione colta e scientifica. Fin dai primi anni si dimostrò interessato alla tecnica fotografica e alle possibilità offerte da un mezzo che, alla fine del XIX secolo, stava rapidamente trasformandosi da semplice strumento di documentazione a linguaggio artistico complesso. Studiò medicina e scienze naturali, discipline che influenzarono profondamente la sua visione della fotografia, poiché gli fornirono competenze nell’uso della chimica fotografica e nella comprensione dei processi ottici. Trasferitosi in Austria per motivi familiari, scelse di stabilirsi a Innsbruck, città che divenne il centro delle sue attività fotografiche e artistiche.

La sua educazione, improntata al rigore e alla precisione scientifica, gli permise di approcciare la fotografia non solo come pratica estetica, ma come campo di sperimentazione tecnica. La sua vicinanza ai circoli culturali viennesi lo mise presto in contatto con i movimenti artistici che gravitavano attorno alla Secessione Viennese e alle nuove idee sull’arte moderna, che vedevano nell’immagine un terreno di sintesi fra scienza e poesia. Questo contesto fu decisivo per la sua crescita: la fotografia non veniva più considerata un surrogato della pittura, ma un mezzo autonomo capace di sviluppare un proprio linguaggio.

Kühn scoprì presto le potenzialità dei processi fotografici alternativi, come il gommage bicromatato e la platinotipia, che offrivano superfici morbide, gamme tonali ampie e una resa pittorica. Tali tecniche gli consentivano di costruire immagini che sfumavano tra la realtà fotografica e l’impressione artistica. Per lui, la fotografia doveva liberarsi dal mero vincolo della rappresentazione oggettiva per avvicinarsi a un linguaggio interpretativo. Questo approccio lo collocò all’interno del movimento del Pittorialismo, di cui divenne uno dei più autorevoli interpreti europei.

Durante gli anni della formazione, la sua sensibilità fu nutrita anche dal rapporto con la natura alpina del Tirolo, che divenne uno dei soggetti privilegiati delle sue immagini. In parallelo, la sua curiosità tecnica lo portò a leggere manuali e trattati di fotografia, sperimentando con materiali fotosensibili e ottiche diverse. L’idea che la fotografia fosse un campo in cui la manualità artigianale e la conoscenza scientifica potessero incontrarsi divenne la cifra del suo stile.

Negli anni Novanta dell’Ottocento iniziò a viaggiare, entrando in contatto con fotografi e movimenti internazionali, in particolare con il Linked Ring Brotherhood in Inghilterra e con le correnti pittorialiste americane. Tali esperienze rafforzarono la sua convinzione che la fotografia fosse una forma d’arte a tutti gli effetti, e che solo attraverso una padronanza dei processi tecnici avanzati si potesse raggiungere un linguaggio visivo autentico.

Il trasferimento a Innsbruck, insieme alla sicurezza economica derivata dalle sue origini familiari, gli consentì di dedicarsi con libertà alla sperimentazione. Da questo periodo iniziò a costruire la propria rete di contatti internazionali, aprendo la strada a una carriera che lo avrebbe reso uno dei protagonisti assoluti della fotografia pittorialista europea del primo Novecento.

Il pittorialismo e la ricerca estetica

Il legame di Heinrich Kühn con il Pittorialismo fu profondo e duraturo. Questo movimento, sviluppatosi alla fine del XIX secolo, aveva come obiettivo quello di trasformare la fotografia in arte, sottraendola al mero statuto di riproduzione meccanica. I pittorialisti intendevano ricreare, attraverso processi manuali e interpretativi, immagini che richiamassero la pittura impressionista e simbolista, utilizzando sfocature, effetti di velatura e tonalità raffinate. Kühn assimilò queste premesse, ma vi aggiunse una sensibilità scientifica che gli permise di raffinare ulteriormente i procedimenti tecnici.

Le sue fotografie sono caratterizzate da un forte senso della composizione armonica, in cui la luce diventa elemento costruttivo e poetico. Spesso i suoi soggetti erano la natura alpina, scene di vita familiare e ritratti intimi, che venivano trasformati in visioni sospese, al limite tra sogno e realtà. La scelta di prediligere il formato grande, con lastre di vetro, gli permetteva di ottenere un controllo elevato sulla definizione e sulla resa tonale. Parallelamente, Kühn elaborava negativi che venivano successivamente lavorati con tecniche come la gomma bicromatata, che gli consentivano di intervenire manualmente sui toni e sulle densità dell’immagine.

Uno degli aspetti più significativi del suo stile fu la capacità di mantenere un equilibrio tra precisione tecnica e resa pittorica. A differenza di altri pittorialisti che tendevano a sacrificare la nitidezza per ottenere effetti di morbidezza estrema, Kühn riusciva a fondere nitidezza selettiva e dissolvenza dei contorni, creando immagini che conservavano la loro radice fotografica ma allo stesso tempo evocavano suggestioni pittoriche.

In questo contesto, la fotografia di Kühn si inserisce nella tensione più ampia tra modernismo e tradizione pittorialista. Se da un lato il suo lavoro rimane ancorato a un’idea di fotografia come arte manuale e interpretativa, dall’altro la sua attenzione per i processi ottici e chimici e la sua precisione formale anticipano il rigore della Straight Photography americana e il razionalismo fotografico europeo degli anni Venti. Tale ambiguità rende la sua opera di grande interesse storiografico, poiché testimonia il momento di transizione in cui la fotografia oscillava tra pittura e modernità.

Il suo rapporto con le avanguardie artistiche fu complesso. Pur restando legato al Pittorialismo, non fu indifferente ai movimenti simbolisti e alla ricerca di artisti come i secessionisti viennesi. Le sue immagini, soprattutto i ritratti e le scene familiari, risentono di un’atmosfera simbolica, in cui la rappresentazione naturalistica si trasfigura in icona. La fotografia per Kühn non era soltanto documento, ma strumento di meditazione estetica e intellettuale.

Le esposizioni internazionali alle quali partecipò, tra cui quelle organizzate dalla Photo-Secession di Alfred Stieglitz a New York, gli consentirono di consolidare un ruolo centrale all’interno del dibattito internazionale sulla fotografia. Le sue opere vennero accolte con entusiasmo, poiché incarnavano un perfetto connubio tra rigore tecnico e raffinatezza estetica. Questo fece di Kühn uno dei maggiori rappresentanti europei del Pittorialismo, accanto a figure come Robert Demachy e Gertrude Käsebier.

In definitiva, il Pittorialismo di Kühn non fu un’imitazione della pittura, ma un processo di sublimazione fotografica. Le sue immagini dimostrano come la fotografia, pur rimanendo fedele alla sua natura ottica e chimica, possa diventare arte attraverso la manipolazione consapevole dei procedimenti e attraverso la ricerca di un linguaggio visivo coerente con le sensibilità artistiche del proprio tempo.

Innovazioni tecniche e sperimentazioni

Heinrich Kühn fu, oltre che artista, un instancabile sperimentatore di tecniche fotografiche alternative. La sua formazione scientifica lo spinse a esplorare i materiali fotosensibili e i processi di stampa con l’obiettivo di ampliare le possibilità espressive della fotografia. Una delle sue innovazioni più importanti fu l’uso magistrale della gomma bicromatata, un processo che permetteva di ottenere stampe caratterizzate da morbidezza e da tonalità calde, spesso simili a un disegno a carboncino o a un acquerello.

Parallelamente, Kühn lavorò con la platinotipia, una tecnica che produceva immagini con un’ampia gamma tonale e una durata superiore rispetto alle stampe all’argento. Questa scelta rifletteva la sua volontà di conferire alle immagini non solo valore estetico, ma anche permanenza materiale. In un’epoca in cui la fotografia era ancora in cerca di legittimazione come arte, l’uso di tecniche raffinate e durature aveva anche una valenza culturale: trasformava la fotografia in oggetto prezioso e collezionabile.

Un altro ambito in cui Kühn si distinse fu quello della fotografia a colori. In collaborazione con Hans Watzek e Hugo Henneberg, fu tra i primi in Europa a sperimentare il procedimento delle autocromie Lumière, introdotto nel 1907. Queste lastre permettevano di ottenere immagini a colori utilizzando granuli di fecola di patata colorati come filtro, creando un mosaico che restituiva la cromia reale del soggetto. Kühn comprese immediatamente il potenziale estetico delle autocromie, che impiegò per creare immagini dal forte impatto poetico, spesso dedicate a paesaggi e ritratti. Il suo approccio rimase comunque pittorialista: il colore veniva usato non come dato realistico, ma come elemento lirico e interpretativo.

La sua passione per la tecnica lo portò anche a sperimentare soluzioni ottiche. Utilizzò obiettivi speciali, come i lenti a lunga focale e i sistemi di sfocatura selettiva, per ottenere effetti di profondità e atmosfere rarefatte. Non era interessato alla semplice nitidezza fotografica, ma a costruire una percezione visiva che trasmettesse stati d’animo. La sua pratica dimostra come la tecnica, lungi dall’essere un limite, potesse diventare strumento creativo.

Tra le innovazioni più significative vi fu anche la pratica della stampa al carbone e della oleotipia, tecniche che consentivano un intervento manuale diretto sull’immagine, avvicinando la fotografia al disegno e alla pittura. L’oleotipia, in particolare, permetteva di sostituire i sali d’argento con pigmenti oleosi, dando all’immagine una consistenza materica unica. Kühn si dedicò a queste pratiche con una costanza che rivela la sua volontà di esplorare i limiti della fotografia e di ridefinirne lo statuto estetico.

Il suo lavoro tecnico ebbe un’influenza notevole anche a livello teorico. Fu autore di articoli e saggi in cui descriveva i procedimenti che utilizzava, contribuendo così alla diffusione delle pratiche pittorialiste. I suoi scritti, pubblicati in riviste specializzate, rappresentano una fonte preziosa per comprendere l’approccio sperimentale del periodo e testimoniano l’importanza della dimensione tecnica nel processo creativo.

L’eredità di queste sperimentazioni è duplice: da un lato, Kühn consolidò il linguaggio pittorialista europeo, dall’altro aprì la strada alle prime esperienze di fotografia a colori, anticipando sviluppi che avrebbero caratterizzato l’intero Novecento. Il suo lavoro resta un esempio emblematico di come la tecnica fotografica possa diventare veicolo di innovazione estetica e di ricerca artistica.

Le opere principali

Tra le opere più celebri di Heinrich Kühn vi sono i suoi ritratti intimi e le scene di vita familiare, spesso realizzati con i figli come soggetti. Immagini come Lotte on the Hill o Mary Reading rappresentano momenti quotidiani trasformati in icone liriche, in cui la luce e la composizione assumono un ruolo simbolico. Questi scatti, pur ancorati alla realtà, evocano una dimensione sospesa, tipica del suo linguaggio pittorialista.

Un altro nucleo importante è rappresentato dalle sue fotografie paesaggistiche alpine, in cui la natura diventa protagonista assoluta. In queste immagini, la montagna non è rappresentata come documento geografico, ma come spazio meditativo. L’uso della gomma bicromatata conferisce ai paesaggi un’aura sognante, mentre le autocromie introducono il colore come elemento di trasfigurazione poetica.

Le sue sperimentazioni con il colore portarono alla creazione di immagini pionieristiche, che lo collocano tra i primi autori europei a utilizzare con consapevolezza le potenzialità espressive della fotografia a colori. Le sue autocromie, spesso dedicate a scene familiari immerse in giardini o paesaggi alpini, rivelano una sensibilità cromatica che va oltre la mera resa realistica per diventare ricerca di armonia tonale.

Molte delle sue opere furono esposte nelle mostre della Photo-Secession di Alfred Stieglitz, dove ricevettero grande attenzione. Stieglitz stesso considerava Kühn uno dei più grandi fotografi europei del suo tempo. Questa collaborazione internazionale contribuì a diffondere le sue immagini negli Stati Uniti, rafforzando il dialogo transatlantico sul futuro della fotografia.

Un’opera particolarmente rappresentativa della sua poetica è Miss Mary Warner, ritratto che sintetizza la sua abilità nel combinare morbidezza pittorialista e rigore fotografico. Qui, la figura emerge da un fondo sfumato, immersa in una luce che la trasfigura, senza perdere la forza della presenza reale.

Le fotografie di Kühn, oggi conservate in importanti musei e collezioni internazionali, testimoniano la sua capacità di coniugare tecnica e poesia. Ogni immagine appare come un laboratorio in cui la manualità, la scienza e l’estetica dialogano per creare un linguaggio unico. Le sue opere rimangono esempi fondamentali per comprendere la transizione tra il XIX e il XX secolo, quando la fotografia cercava il proprio posto all’interno delle arti visive.

Ultimi anni e morte

Gli ultimi anni di Heinrich Kühn furono segnati da profondi cambiamenti storici. La Prima Guerra Mondiale e le successive tensioni sociali ed economiche in Europa modificarono radicalmente il panorama culturale. Il Pittorialismo, che aveva dominato la scena internazionale fino agli anni Dieci, perse progressivamente centralità, sostituito da correnti moderniste che esaltavano la nitidezza, la fotografia documentaria e la funzione sociale dell’immagine.

Kühn, tuttavia, rimase fedele alla sua visione pittorialista. Pur assistendo alla nascita del Neues Sehen e della Nuova Oggettività in Germania, non abbandonò la sua poetica intimista e sperimentale. Continuò a lavorare con le tecniche alternative che aveva contribuito a sviluppare, mantenendo un approccio personale e indipendente. La sua fotografia rimase ancorata a un’idea di arte come riflessione e come costruzione estetica, lontana dalle logiche del reportage e della funzionalità sociale che caratterizzavano i nuovi movimenti.

Durante gli anni Venti e Trenta, la sua produzione rallentò, anche a causa delle difficoltà economiche e politiche. La crisi e l’ascesa del nazismo in Germania e in Austria ridussero le opportunità di esposizione e di dialogo internazionale. Nonostante ciò, Kühn non smise mai di sperimentare, dimostrando una dedizione assoluta alla fotografia. Alcune sue autocromie di questo periodo rivelano una maturità cromatica che ne conferma il ruolo di pioniere del colore.

Morì il 14 settembre 1944 a Innsbruck, lasciando un patrimonio di opere che solo decenni più tardi sarebbe stato pienamente rivalutato. Per lungo tempo, la sua figura rimase in ombra rispetto ai protagonisti del modernismo fotografico, ma a partire dagli anni Ottanta e Novanta del Novecento, grazie a mostre retrospettive e studi approfonditi, Heinrich Kühn è stato riconosciuto come uno dei grandi maestri del Pittorialismo europeo. La sua capacità di fondere rigore tecnico, sensibilità estetica e spirito sperimentale lo colloca oggi tra i pionieri della fotografia intesa come arte autonoma.

Mi chiamo Marco Americi, ho circa 45 anni e da sempre coltivo una profonda passione per la fotografia, intesa non solo come mezzo espressivo ma anche come testimonianza storica e culturale. Nel corso degli anni ho studiato e collezionato fotocamere, riviste, stampe e documenti, sviluppando un forte interesse per tutto ciò che riguarda l’evoluzione tecnica e stilistica della fotografia. Amo scavare nel passato per riportare alla luce autori, correnti e apparecchiature spesso dimenticate, convinto che ogni dettaglio, anche il più piccolo, contribuisca a comporre il grande mosaico della storia dell’immagine. Su storiadellafotografia.com condivido ricerche, approfondimenti e riflessioni, con l’obiettivo di trasmettere il valore documentale e umano della fotografia a un pubblico curioso e appassionato, come me.