Nato nella seconda metà dell’Ottocento nella città termale di Bad Harzburg, in Bassa Sassonia, il Dr. Eulitz apparteneva a quella generazione di scienziati e inventori tedeschi che seppero coniugare una formazione accademica solida con un’insaziabile curiosità per la tecnica. Medico di formazione, Eulitz si distinse inizialmente per una serie di pubblicazioni in ambito oftalmologico, settore nel quale la conoscenza dell’ottica era essenziale. Fu proprio questo background a condurlo, a partire dagli anni ’1890, verso l’interesse per la microfotografia, l’ottica di precisione e infine per la costruzione di apparecchi fotografici a scopo scientifico.

Il suo laboratorio di Harzburg, inizialmente un semplice atelier di sperimentazione, divenne presto un piccolo centro di produzione di accessori ottici di precisione: oculari per microscopi, sistemi di messa a fuoco micrometrica e, a partire dal 1902, camere fotografiche specializzate per uso medico e industriale. La figura del Dr. Eulitz rimane ancora oggi difficile da circoscrivere, perché operò al confine tra scienza e artigianato, senza mai fondare una vera impresa industriale. Tuttavia, le sue realizzazioni furono notate dagli ambienti universitari di Berlino, Göttingen e Jena, e alcuni suoi dispositivi vennero commercializzati anche all’estero tramite canali specializzati nella strumentazione per laboratori.

Uno dei suoi primi prototipi noti fu una camera per microfotografia diretta costruita nel 1898. Si trattava di un apparecchio progettato per essere montato direttamente sul tubo di un microscopio a base ottica Zeiss, e dotato di un sistema di lastre in vetro ad alimentazione manuale, con otturatore rotativo a settore in grado di garantire esposizioni inferiori al decimo di secondo. Questo sistema pionieristico fu tra i primi tentativi documentati in Germania di integrare stabilmente la fotografia scientifica con l’osservazione microscopica, anticipando i sistemi modulari che sarebbero diventati comuni solo a partire dagli anni ’20 del Novecento.

L’attenzione di Eulitz per la qualità della resa ottica era evidente anche nel trattamento antiriflesso delle lenti, che secondo fonti dell’epoca veniva ottenuto attraverso bagni chimici acidi e una lucidatura manuale lunga fino a 48 ore. Anche se non brevettò mai le sue invenzioni, lasciò dietro di sé una scia documentaria composta da appunti, schemi tecnici e pubblicazioni accademiche oggi custodite presso il museo di scienze applicate di Hannover.

Le fotocamere speciali

Sebbene non abbia mai prodotto apparecchi destinati al mercato fotografico amatoriale, il Dr. Eulitz fu un precursore della fotografia tecnica, specialmente nelle sue applicazioni cliniche e forensi. Nei primi anni del Novecento mise a punto una serie di camere a banco ottico ridotto, che impiegavano chassis portalastra compatibili con il formato 6,5×9 cm e obiettivi con schema tripletto ottimizzato per soggetti ravvicinati.

Questi apparecchi, venduti tramite corrispondenza a cliniche universitarie e ospedali tedeschi, erano apprezzati per la loro stabilità meccanica, la possibilità di regolazione micrometrica della distanza focale e per la presenza di un sistema di specchi inclinati che permetteva la visione simultanea del soggetto e dell’immagine riflessa su vetro smerigliato. La camera “Harzburg Modell II”, databile attorno al 1906, fu probabilmente il suo progetto più riuscito: un apparecchio modulare in legno di pero e ottone brunito, dotato di slitte a cremagliera e di soffietto intercambiabile, che permetteva l’uso di obiettivi ortoscopici e anastigmatici.

Di notevole interesse fu anche la sua attività nella progettazione di illuminatori a luce fredda, destinati sia alla fotografia che alla proiezione didattica. In un’epoca in cui la luce elettrica non era ancora universalmente diffusa, Eulitz sperimentò sorgenti a gas e a luce incandescente schermate, abbinandole a sistemi riflettenti in vetro argentato con forma parabolica. Questo tipo di illuminazione, che permetteva l’uso di tempi di esposizione ridotti pur mantenendo una resa cromatica accettabile, si rivelò particolarmente utile nella documentazione fotografica intraoperatoria, un campo nel quale i suoi dispositivi furono tra i primi a essere impiegati.

Parallelamente, sviluppò anche una serie di obiettivi correttivi per la riproduzione di vetrini istologici, realizzati con elementi ottici a bassa dispersione costruiti su specifica richiesta. Alcuni di questi sistemi vennero anche montati su proiettori e lanterne magiche, anticipando soluzioni poi adottate dall’industria Zeiss negli anni successivi. Secondo alcune testimonianze, il medico-ingegnere lavorò anche a un obiettivo simmetrico con trattamento antialone, di cui però non rimane oggi traccia se non in descrizioni epistolari e nei cataloghi specialistici del 1911.

Operando in un ambiente che vedeva una forte compenetrazione tra ricerca medica, innovazione ottica e produzione artigianale, il Dr. Eulitz rappresentò un anello di congiunzione tra la fotografia sperimentale ottocentesca e l’ingegneria fotografica del primo Novecento. La Germania era all’epoca un terreno fertilissimo per questo tipo di contaminazioni disciplinari: centri come Jena, Wetzlar e Berlino ospitavano università, officine e laboratori che facevano da culla a un’intera generazione di tecnici-filosofi. Eulitz si muoveva esattamente in questa zona di confine, pur mantenendo sempre una dimensione personale e non industriale.

Le sue produzioni erano artigianali, spesso costruite su misura per clienti specifici e accompagnate da schede tecniche redatte a mano. Questo approccio limitò inevitabilmente la sua visibilità commerciale, ma al tempo stesso lo rese un punto di riferimento nel circuito accademico tedesco, dove le sue camere venivano spesso recensite in riviste specialistiche dedicate alla fotomicrografia, alla radiografia medica e alla documentazione clinica.

Dal punto di vista tecnologico, Eulitz si distinse per l’adozione precoce di meccanismi a scorrimento micrometrico, realizzati tramite filettature trapezoidali su guide in ottone lucidato. Anche i materiali scelti per i corpi macchina erano insoliti: accanto al tradizionale legno laccato, si trovano modelli in alluminio anodizzato e persino, in casi eccezionali, in ebano pressato, un materiale costoso ma estremamente resistente alle deformazioni.

L’influenza della scuola ottica di Jena è evidente anche nelle soluzioni adottate per la correzione delle aberrazioni cromatiche, che Eulitz affrontava impiegando lenti cementate di tipo Crown-Flint e separatori in aria su alcuni modelli avanzati. Queste soluzioni, che avrebbero trovato un’applicazione più sistematica solo con l’avvento della lente Tessar di Zeiss, anticipano le tendenze della progettazione ottica moderna.

Eulitz fu anche tra i primi ad adottare, su scala ridotta, trattamenti superficiali alle lenti mediante immersione in bagni al fluoro, allo scopo di ridurre i riflessi interni. La sperimentazione con questi metodi, documentata in una serie di lettere indirizzate a colleghi dell’Università di Lipsia, dimostra l’intento di superare i limiti meccanici del mezzo fotografico attraverso un affinamento chimico dei materiali ottici.

Anche se la figura del Dr. Eulitz non godette mai della visibilità internazionale di altri pionieri dell’ottica tedesca come Abbe o Koenig, le sue invenzioni sopravvissero alla sua morte avvenuta probabilmente attorno al 1917. Diversi esemplari dei suoi strumenti sono oggi conservati presso il Deutsches Museum di Monaco e al Museum für Fotografie di Berlino, dove vengono classificati come esempi di fotografia scientifica preindustriale.

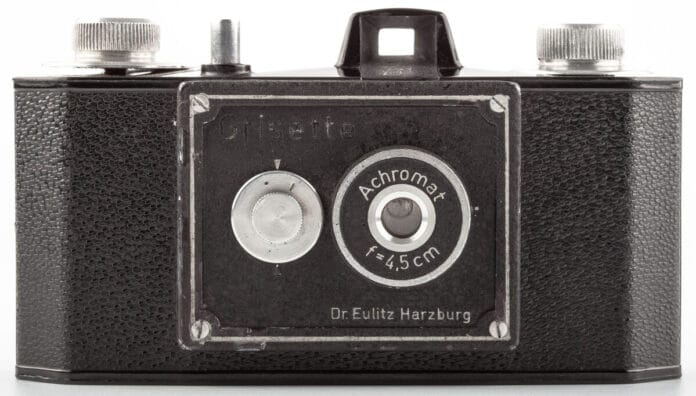

La sua produzione, rarissima sul mercato collezionistico, è oggi oggetto di interesse tra gli storici della medicina e della fotografia applicata. Sono noti all’incirca una quindicina di apparecchi fotografici riconducibili alla sua officina, ciascuno con caratteristiche lievemente diverse, a testimonianza di una produzione semi-customizzata. Alcune fotocamere recano incisa la dicitura “Dr. Eulitz – Harzburg”, seguita dall’anno e da un numero progressivo. In almeno due casi si è potuto risalire al committente originario attraverso archivi ospedalieri.

Nonostante la mancata brevettazione delle sue soluzioni, alcune innovazioni tecniche sviluppate da Eulitz — come il sistema ottico con parallasse regolabile, o il meccanismo di guida a frizione variabile sul soffietto — furono poi riprese, in forma industriale, da produttori come Leitz e Steinheil.

Sono Manuela, autrice e amministratrice del sito web www.storiadellafotografia.com. La mia passione per la fotografia è nata molti anni fa, e da allora ho dedicato la mia vita professionale a esplorare e condividere la sua storia affascinante.

Con una solida formazione accademica in storia dell’arte, ho sviluppato una profonda comprensione delle intersezioni tra fotografia, cultura e società. Credo fermamente che la fotografia non sia solo una forma d’arte, ma anche un potente strumento di comunicazione e un prezioso archivio della nostra memoria collettiva.

La mia esperienza si estende oltre la scrittura; curo mostre fotografiche e pubblico articoli su riviste specializzate. Ho un occhio attento ai dettagli e cerco sempre di contestualizzare le opere fotografiche all’interno delle correnti storiche e sociali.

Attraverso il mio sito, offro una panoramica completa delle tappe fondamentali della fotografia, dai primi esperimenti ottocenteschi alle tecnologie digitali contemporanee. La mia missione è educare e ispirare, sottolineando l’importanza della fotografia come linguaggio universale.

Sono anche una sostenitrice della conservazione della memoria visiva. Ritengo che le immagini abbiano il potere di raccontare storie e preservare momenti significativi. Con un approccio critico e riflessivo, invito i miei lettori a considerare il valore estetico e l’impatto culturale delle fotografie.

Oltre al mio lavoro online, sono autrice di libri dedicati alla fotografia. La mia dedizione a questo campo continua a ispirare coloro che si avvicinano a questa forma d’arte. Il mio obiettivo è presentare la fotografia in modo chiaro e professionale, dimostrando la mia passione e competenza. Cerco di mantenere un equilibrio tra un tono formale e un registro comunicativo accessibile, per coinvolgere un pubblico ampio.