Dorothea Margaretta Nutzhorn, universalmente conosciuta come Dorothea Lange, nacque il 26 maggio 1895 a Hoboken, New Jersey (USA), in una famiglia di origini tedesche. La sua infanzia fu segnata da due eventi che plasmarono profondamente la sua visione del mondo e, indirettamente, il suo approccio fotografico. A sette anni contrasse la poliomielite, che le lasciò una zoppia permanente alla gamba destra: quella condizione fisica, vissuta non come un limite ma come una peculiarità, sviluppò in lei una particolare attenzione verso le persone ai margini, i fragili e i dimenticati dalla società. A dodici anni, quando i genitori si separarono, Dorothea decise di adottare il cognome materno “Lange”, un gesto di autonomia identitaria che rivelava già la sua determinazione.

Nel 1913 si iscrisse alla Wadleigh High School for Girls a Manhattan, dove manifestò un precoce interesse per l’arte visiva. Successivamente frequentò corsi di fotografia alla Columbia University, sotto la guida di Clarence H. White, uno dei maestri del pittorialismo fotografico. White le trasmise il valore della composizione, del chiaroscuro e della capacità narrativa dell’immagine.

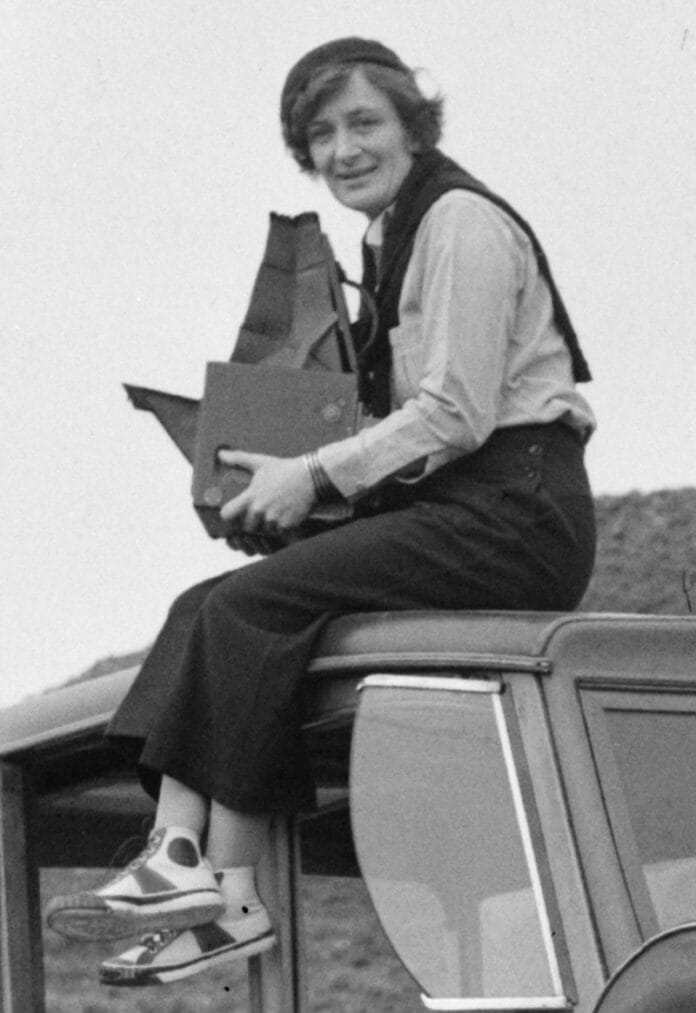

Nel 1918, all’età di ventitré anni, Lange si trasferì a San Francisco. Qui aprì uno studio di ritratto commerciale, dove utilizzava apparecchi fotografici di grande formato (4×5 e 8×10 pollici) montati su cavalletti pesanti e dotati di ottiche a lunga focale. La resa delle immagini era di grande qualità, con un controllo raffinato della messa a fuoco e dei toni. Il suo lavoro incontrò il favore della borghesia cittadina, garantendole stabilità economica e notorietà locale.

Tuttavia, con il crollo di Wall Street del 1929 e l’inizio della Grande Depressione, il panorama sociale americano cambiò radicalmente. Lange, che quotidianamente assisteva dalla finestra del suo studio al disagio dei disoccupati e dei senzatetto, non poté più ignorare quella realtà. Uscì per strada con la macchina fotografica e iniziò a documentare con approccio diretto e realistico le ferite della società americana.

Dorothea Lange morì il 11 ottobre 1965 a San Francisco, stroncata da un tumore all’esofago. Aveva settant’anni. Pochi mesi dopo, il Museum of Modern Art (MoMA) di New York inaugurò una grande retrospettiva sul suo lavoro, sancendo ufficialmente il suo posto nella storia della fotografia mondiale.

Formazione e primi passi nella fotografia

La formazione di Lange fu anomala: non seguì un percorso accademico lineare, ma costruì la sua esperienza attraverso l’apprendistato e l’osservazione diretta. Il suo incontro con Clarence H. White alla Columbia University fu decisivo. White, membro fondatore del Photo-Secession insieme ad Alfred Stieglitz, era noto per il suo approccio pittorialista, che privilegiava atmosfere morbide, sfumature tonali e un’idea di fotografia come arte vicina alla pittura.

Dorothea Lange assorbì inizialmente quell’estetica, ma vi introdusse ben presto un’attenzione più spiccata al realismo. Le sue prime fotografie di ritratti in studio rivelano una notevole capacità di cogliere la psicologia del soggetto, un tratto che l’accompagnerà anche nella successiva produzione documentaria.

Quando nel 1918 si trasferì a San Francisco, aprì uno studio fotografico di ritratti commerciali. In questa fase utilizzava prevalentemente fotocamere a banco ottico, con lastre di vetro ricoperte di emulsione alla gelatina d’argento. I lunghi tempi di posa richiedevano al fotografo un controllo totale della luce artificiale: Lange usava lampade a incandescenza e schermi riflettenti per modellare i volti. Le stampe, realizzate su carte baritate, esaltavano il dettaglio e la profondità dei neri.

La transizione da fotografa di ritratti commerciali a documentarista sociale avvenne lentamente. La crisi economica del 1929 portò Lange a osservare scene di disoccupazione e povertà quotidiana, che si scontravano con la patinata eleganza dei suoi clienti di studio. Spinta dal desiderio di raccontare quella realtà, iniziò a uscire per le strade di San Francisco con macchine più agili, come la Graflex a medio formato, che le permetteva di scattare senza la rigidità del treppiede.

Queste prime immagini urbane, realizzate tra il 1932 e il 1934, mostrano file di disoccupati davanti alle mense, volti segnati dalla fatica, corpi abbandonati sui marciapiedi. L’approccio tecnico era ancora quello del ritratto, con grande attenzione alla composizione, ma il soggetto era radicalmente cambiato: non più l’élite cittadina, bensì gli “invisibili” della società.

Carriera fotografica e stile tecnico

La vera svolta per Dorothea Lange arrivò con la collaborazione alla Farm Security Administration (FSA), agenzia governativa statunitense istituita nel 1935 per documentare gli effetti della Grande Depressione e delle tempeste di sabbia della Dust Bowl. L’obiettivo era duplice: da un lato raccogliere prove visive delle difficoltà economiche delle comunità agricole, dall’altro legittimare le politiche del New Deal volute da Franklin D. Roosevelt.

Lange fu assunta dal direttore della FSA, Roy Stryker, che comprese subito la sua capacità unica di unire rigore documentario e intensità emotiva. Dal punto di vista tecnico, Lange adottò strumenti fotografici diversi a seconda delle esigenze: spesso utilizzava la Rolleiflex a medio formato, che con il suo mirino a pozzetto le permetteva di fotografare senza invadere lo spazio psicologico del soggetto; in altre occasioni ricorse ancora alla Graflex, che garantiva una migliore definizione nei dettagli.

Un elemento distintivo del suo stile fu l’uso della luce naturale. Lontana da artifici scenografici, Lange preferiva lavorare con l’illuminazione esistente, spesso dura e diretta, come quella del sole californiano. Questa scelta non era solo tecnica, ma anche etica: conferiva autenticità e immediatezza alle immagini, evitando qualsiasi costruzione artificiosa.

Le sue fotografie presentano un equilibrio compositivo rigoroso: i soggetti sono spesso collocati al centro, ma l’ambiente circostante non viene mai trascurato. La tensione visiva nasce dal rapporto tra figura umana e contesto, tra volto e paesaggio, tra gesto e segno della fatica.

Nel 1936 realizzò la sua fotografia più celebre, “Migrant Mother”, scattata a Nipomo, California. L’immagine ritrae Florence Owens Thompson con due figli che si aggrappano a lei, lo sguardo perso all’orizzonte, segnato dalla preoccupazione. Tecnicamente, Lange utilizzò la Graflex 4×5 con negativi su pellicola piana. La luce era naturale, filtrata da un telo di fortuna della tenda dove viveva la donna. Il tempo di posa breve congelò l’espressione, mentre la profondità di campo ridotta isolò il volto dal fondo. Lo scatto divenne immediatamente un’icona, riprodotto sui giornali e adottato come simbolo della condizione dei migranti agricoli.

Negli anni Quaranta, durante la Seconda guerra mondiale, Lange fu incaricata dal governo di documentare i campi di internamento degli americani di origine giapponese. Armata di Rolleiflex e Graflex, realizzò immagini potenti: famiglie costrette a lasciare le proprie case, bambini con etichette identificative, recinzioni di filo spinato. Queste fotografie furono in parte censurate perché considerate “troppo critiche”, ma oggi rappresentano una testimonianza fondamentale delle violazioni dei diritti civili negli Stati Uniti.

Lo stile di Lange si evolse, ma mantenne sempre alcune costanti: la vicinanza empatica al soggetto, il rifiuto della manipolazione, la centralità dell’essere umano. Le sue fotografie non erano fredde testimonianze, ma strumenti di denuncia sociale e di partecipazione emotiva.

Opere principali

Tra le opere di Lange spiccano numerosi cicli e singoli scatti che hanno fatto la storia della fotografia del XX secolo.

La già citata “Migrant Mother” (1936) è la più celebre, ma non l’unica immagine iconica. I reportage sugli accampamenti dei lavoratori migranti in California, le fotografie dei senza tetto di San Francisco negli anni Trenta e gli scatti dedicati ai campi di raccolta del cotone e delle pesche raccontano con forza drammatica l’esperienza della miseria e della resilienza.

Un altro corpus fondamentale è quello sugli internati giapponesi-americani (1942). Qui Lange adotta uno stile sobrio, evitando ogni enfasi retorica, e mostrando con grande dignità le famiglie costrette nei campi. L’immagine del bambino con un cartellino identificativo appeso al petto è una delle più struggenti dell’intera sua carriera.

Negli anni successivi, collaborando con il marito, l’economista Paul Schuster Taylor, Lange produsse una serie di reportage raccolti in volumi che affrontavano temi di giustizia sociale, lavoro agricolo e migrazioni interne. La fotografia si fece qui strumento di ricerca e divulgazione, accompagnata da testi e dati economici.

Nel dopoguerra Lange continuò a lavorare per riviste come Life e fu tra le fondatrici di Aperture, rivista che divenne un punto di riferimento internazionale per la cultura fotografica. La sua ultima grande impresa fu la retrospettiva al MoMA del 1965, alla quale collaborò personalmente fino a poche settimane dalla morte.

Ultimi anni e riconoscimento

Negli ultimi quindici anni della sua vita, Dorothea Lange si consacrò a consolidare la propria eredità. Parallelamente ai reportage, si dedicò all’insegnamento presso la California School of Fine Arts (oggi San Francisco Art Institute), dove trasmise agli studenti un approccio etico alla fotografia.

Pur debilitata dalla malattia negli ultimi anni, Lange continuò a fotografare e a scrivere, preparando la grande mostra retrospettiva del MoMA che si aprì dopo la sua morte, nel 1966. L’esposizione segnò la consacrazione definitiva del suo ruolo di maestra della fotografia documentaria.

Oggi le sue fotografie sono conservate nelle principali collezioni museali: il Museum of Modern Art di New York, la Library of Congress, il National Archives e numerosi musei di fotografia in Europa e negli Stati Uniti. Ogni sua immagine è considerata non solo un documento storico, ma anche un’opera d’arte, capace di parlare ancora al pubblico contemporaneo.

L’eredità di Lange è legata al suo modo di concepire la fotografia come atto di responsabilità sociale. La sua capacità tecnica era sempre subordinata alla volontà di raccontare storie, dare voce agli invisibili, spostare l’attenzione su chi normalmente restava escluso dalle narrazioni ufficiali. Per questo, il suo nome continua a figurare tra i grandi innovatori della fotografia mondiale.

Mi chiamo Marco Americi, ho circa 45 anni e da sempre coltivo una profonda passione per la fotografia, intesa non solo come mezzo espressivo ma anche come testimonianza storica e culturale. Nel corso degli anni ho studiato e collezionato fotocamere, riviste, stampe e documenti, sviluppando un forte interesse per tutto ciò che riguarda l’evoluzione tecnica e stilistica della fotografia. Amo scavare nel passato per riportare alla luce autori, correnti e apparecchiature spesso dimenticate, convinto che ogni dettaglio, anche il più piccolo, contribuisca a comporre il grande mosaico della storia dell’immagine. Su storiadellafotografia.com condivido ricerche, approfondimenti e riflessioni, con l’obiettivo di trasmettere il valore documentale e umano della fotografia a un pubblico curioso e appassionato, come me.