Bruno Barbey nacque a Rabat, in Marocco, nel 1941, in un’epoca in cui il Paese era ancora sotto protettorato francese. Crescere in un contesto coloniale e multiculturale fu determinante per la sua futura sensibilità fotografica: la pluralità di lingue, religioni e tradizioni che caratterizzava il Marocco alimentò fin dall’infanzia la sua capacità di osservazione. Questo retroterra lo predispose a leggere le immagini come strumenti capaci di cogliere le tensioni tra culture differenti e i cambiamenti rapidi che avrebbero segnato il XX secolo.

Trasferitosi in Francia da adolescente, Barbey intraprese studi di fotografia e arti grafiche presso la École des Arts et Métiers di Vevey, in Svizzera, dove ebbe modo di approfondire le basi tecniche della ripresa fotografica e della stampa. La formazione veveysana, all’epoca particolarmente attenta all’equilibrio tra rigore tecnico e creatività, gli consentì di maturare un approccio che avrebbe contraddistinto la sua carriera: da un lato la padronanza del linguaggio visivo, dall’altro la capacità di trasformare il documento in opera d’arte.

Sin dai primi esperimenti giovanili, Barbey mostrò un interesse marcato per la fotografia a colori, in un’epoca in cui gran parte della fotografia documentaria e giornalistica continuava a privilegiare il bianco e nero. La sua scelta, che inizialmente appariva come una deviazione rispetto alla norma, divenne in seguito la cifra stilistica che lo rese riconoscibile. La luce mediterranea del Marocco, intensa e variabile, rappresentò per lui una palestra visiva in cui il colore non era un dettaglio, ma la sostanza stessa della percezione.

Il suo primo progetto di ampio respiro, dedicato al Marocco, rifletteva il legame affettivo e culturale con la sua terra natale, ma al tempo stesso evidenziava una metodologia già matura: osservazione silenziosa, rispetto per i soggetti, attenzione alla vita quotidiana. In quelle fotografie il giovane Barbey mostrava una sensibilità che lo avrebbe reso uno dei più originali interpreti della fotografia documentaria della seconda metà del Novecento.

Carriera e rapporto con Magnum Photos

Gli anni Sessanta furono decisivi per l’affermazione di Barbey. Dopo aver completato la sua formazione, intraprese numerosi viaggi nel Mediterraneo e in Africa, costruendo un archivio che rifletteva sia l’attaccamento alle radici, sia la curiosità cosmopolita verso altre culture. I suoi scatti furono pubblicati su riviste europee di prestigio, attirando l’attenzione di critici e colleghi.

Nel 1964 entrò in contatto con la Magnum Photos, fondata da Cartier-Bresson, Capa, Seymour e Rodger, un’agenzia che incarnava la tradizione del fotogiornalismo umanista e che si stava progressivamente aprendo a nuove modalità di racconto visivo. Barbey, ancora giovanissimo, divenne membro associato nel 1968, per poi essere accolto come membro effettivo nel 1974.

Il suo ingresso in Magnum non fu soltanto un riconoscimento, ma anche un’occasione di dialogo con alcuni dei più importanti fotografi del tempo. Mentre Cartier-Bresson continuava a difendere il primato del bianco e nero e della composizione rigorosa, Barbey portava in agenzia una visione differente, fondata sul colore come elemento primario di narrazione. Questo non significava rinunciare al rigore formale: al contrario, le sue fotografie dimostrano una cura geometrica nella disposizione degli elementi, in cui i colori diventano parte integrante della struttura.

Il 1968 fu l’anno della svolta: Barbey documentò gli eventi di Maggio ’68 a Parigi, producendo un corpus di immagini che divenne rapidamente iconico. A differenza di altri reporter che puntarono sulla drammaticità degli scontri, Barbey cercò di restituire la vitalità, la creatività e la forza collettiva del movimento studentesco e operaio. I suoi colori restituivano l’energia delle manifestazioni, la densità delle folle, il contrasto tra la rigidità delle istituzioni e la spontaneità dei giovani. Quelle fotografie sancirono definitivamente il suo ruolo nel panorama internazionale.

Nel corso degli anni Settanta e Ottanta, Barbey fu coinvolto in missioni in Medio Oriente, America Latina, Asia e Africa. Documentò conflitti, rivoluzioni, momenti di transizione politica. Ma a differenza di altri fotografi di guerra, il suo obiettivo non era mostrare la crudeltà in modo diretto e crudo. La sua attenzione si concentrava sulla dimensione umana e collettiva, sullo spazio urbano e sociale in cui il conflitto si radicava, e sul rapporto tra la cultura locale e le trasformazioni storiche.

Il legame con Magnum non fu solo professionale: Barbey arrivò a ricoprire ruoli direttivi, divenendo vicepresidente nel 1999 e presidente tra il 2001 e il 2004. Questo ruolo dimostrava la fiducia che l’agenzia riponeva in lui, non solo come fotografo, ma come figura capace di guidare un collettivo eterogeneo in un’epoca di grandi cambiamenti per il fotogiornalismo.

Tecnica, linguaggio e uso del colore

Dal punto di vista tecnico, Barbey rappresentò una svolta nel fotogiornalismo. Laddove la tradizione europea privilegiava il bianco e nero come linguaggio della verità documentaria, egli dimostrò che il colore poteva essere altrettanto rigoroso e non necessariamente estetizzante.

Nelle sue fotografie, il colore assume una funzione strutturale: i rossi intensi di una bandiera, i blu profondi dei cieli, i toni ocra delle architetture diventano punti di ancoraggio visivo che guidano lo sguardo. Non si tratta di semplici cromie decorative, ma di elementi semantici che raccontano la storia di un luogo o di un evento. Questa concezione anticipava quella che, negli anni successivi, sarebbe diventata una caratteristica fondamentale della fotografia documentaria contemporanea.

Barbey non rinunciava al rigore compositivo: le sue immagini presentano una precisione geometrica, con linee prospettiche che ordinano la scena e con una gestione attenta della luce naturale. L’influenza della sua formazione grafica è evidente nella disposizione dei volumi, nella capacità di bilanciare pieni e vuoti, e nel modo in cui il colore rafforza la struttura.

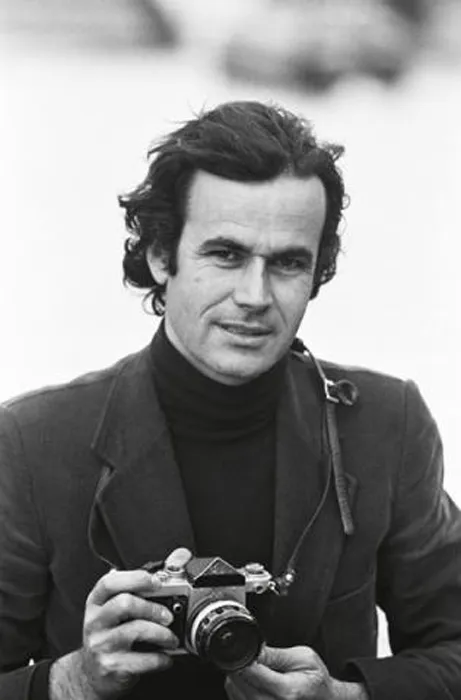

Dal punto di vista delle attrezzature, Barbey utilizzava fotocamere versatili e affidabili, adatte ai contesti dinamici in cui operava, dalle manifestazioni di piazza agli scenari di guerra. La sua metodologia si basava su una presenza discreta: non cercava mai di imporsi sulla scena, ma sapeva attendere il momento in cui la realtà stessa si organizzava in immagine. Questo approccio gli consentiva di mantenere un equilibrio tra testimonianza e creazione, senza mai cadere né nel sensazionalismo né nella pura astrazione estetica.

Il suo contributo più duraturo è forse proprio questa capacità di dimostrare che il fotogiornalismo a colori poteva avere la stessa forza del bianco e nero, senza perdere di incisività, e anzi acquisendo una potenza narrativa ulteriore.

Reportage e tematiche ricorrenti

L’opera di Barbey si sviluppa lungo assi tematici ben riconoscibili.

Uno dei primi fu il Marocco, a cui dedicò un progetto che mescolava dimensione personale e interesse documentario. Qui i colori delle architetture, dei mercati e dei paesaggi diventavano parte integrante della narrazione, restituendo un Paese visto dall’interno, ma con la lucidità di chi sapeva tradurre quella realtà in immagini universali.

Negli anni Settanta realizzò un importante reportage in Polonia, documentando un Paese attraversato dalle contraddizioni tra tradizione religiosa e regime socialista. Le sue fotografie catturano tanto la solennità delle celebrazioni cattoliche quanto la rigidità delle manifestazioni ufficiali, rivelando la tensione tra due poli che definivano la vita polacca dell’epoca.

Alla fine degli anni Settanta si recò in Iran, all’indomani della rivoluzione del 1979. In quel contesto esplosivo, Barbey seppe cogliere la dimensione collettiva dei cortei, la presenza dei simboli religiosi e politici, la nuova estetica di una società in rapido cambiamento. Anche in questo caso, i suoi colori trasformavano l’evento politico in racconto visivo denso di significati.

Parallelamente, Barbey si dedicò alle città e alle culture urbane. Le sue immagini delle metropoli contemporanee, dai bazar mediorientali ai boulevard europei, raccontano il ritmo delle trasformazioni sociali, l’ibridazione tra tradizione e modernità, e l’energia delle folle.

Non mancò di documentare conflitti e guerre, dall’Asia al Medio Oriente, ma lo fece sempre privilegiando una prospettiva umana, evitando la spettacolarizzazione della violenza. Le sue fotografie non erano mai fredde cronache, bensì tentativi di restituire la dignità dei soggetti e di inscrivere gli eventi nella storia più ampia delle comunità.

Opere principali

Tra le numerose pubblicazioni e serie fotografiche, alcune opere assumono un ruolo centrale:

- Maggio ’68 a Parigi – testimonianza visiva del movimento studentesco e operaio francese, resa celebre per l’uso del colore e la capacità di cogliere l’energia collettiva.

- Maroc – un ritorno alle origini, con fotografie che intrecciano memoria personale e documentazione antropologica.

- Polska – reportage dedicato alla Polonia degli anni Settanta, tra fede cattolica e controllo socialista.

- Iran – serie di immagini che raccontano i primi anni dopo la rivoluzione del 1979.

- Passages – raccolta retrospettiva che attraversa decenni di carriera e mette in evidenza la coerenza del suo linguaggio fotografico.

- Les Italiens – progetto che esplora l’Italia attraverso scene quotidiane, sottolineando le trasformazioni culturali e sociali.

Ultimi anni e riconoscimenti

Negli ultimi decenni della sua vita, Barbey continuò a lavorare con la stessa intensità degli anni precedenti. Viaggiò in Asia, in Africa e nelle Americhe, arricchendo ulteriormente un archivio che oggi rappresenta una delle più vaste testimonianze fotografiche della seconda metà del Novecento.

Le sue opere furono esposte in musei e gallerie internazionali – dal Centre Pompidou di Parigi al Museo d’Arte Moderna di Tokyo – e furono oggetto di retrospettive che ne consacrarono l’importanza. Ricevette numerosi riconoscimenti e premi, non solo per la qualità artistica, ma anche per la capacità di mantenere vivo il dialogo tra documentazione e arte fotografica.

Nel 1999 fu nominato vicepresidente di Magnum Photos e, tra il 2001 e il 2004, ne assunse la presidenza. Questo incarico dimostra la sua autorevolezza non solo come fotografo, ma anche come figura capace di orientare un’agenzia che, pur mantenendo la sua tradizione, doveva affrontare le sfide della fotografia digitale e della globalizzazione.

Barbey morì a Orgeval, in Francia, nel 2020, lasciando un patrimonio visivo che rimane fondamentale per comprendere la fotografia documentaria contemporanea. Le sue immagini continuano a rappresentare un punto di riferimento per fotografi, storici e studiosi, testimoniando come il colore e la sensibilità antropologica possano trasformare il reportage in arte.

Mi chiamo Marco Americi, ho circa 45 anni e da sempre coltivo una profonda passione per la fotografia, intesa non solo come mezzo espressivo ma anche come testimonianza storica e culturale. Nel corso degli anni ho studiato e collezionato fotocamere, riviste, stampe e documenti, sviluppando un forte interesse per tutto ciò che riguarda l’evoluzione tecnica e stilistica della fotografia. Amo scavare nel passato per riportare alla luce autori, correnti e apparecchiature spesso dimenticate, convinto che ogni dettaglio, anche il più piccolo, contribuisca a comporre il grande mosaico della storia dell’immagine. Su storiadellafotografia.com condivido ricerche, approfondimenti e riflessioni, con l’obiettivo di trasmettere il valore documentale e umano della fotografia a un pubblico curioso e appassionato, come me.