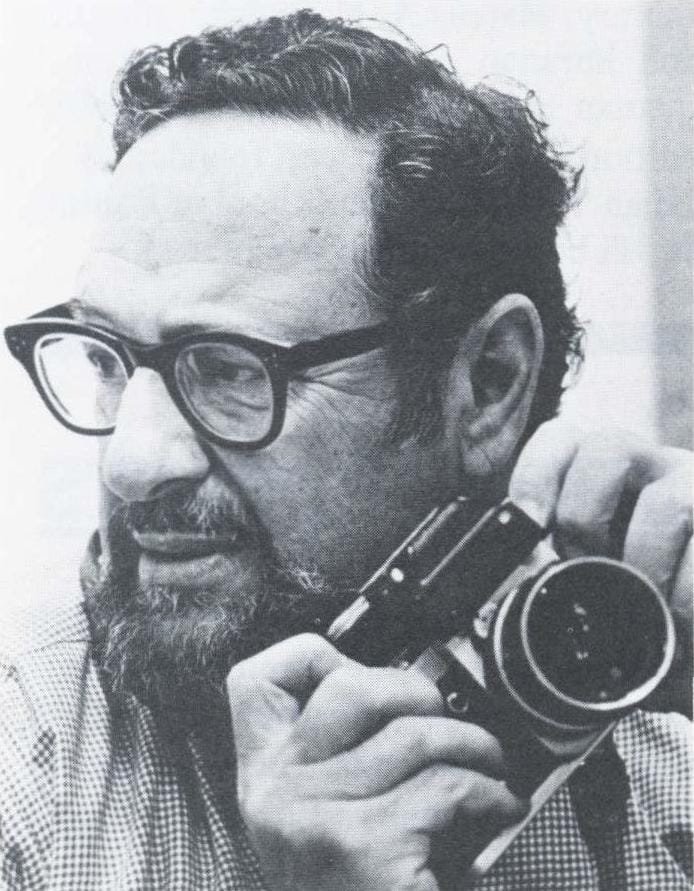

Arnold Abner Newman nacque il 3 marzo 1918 a New York City, negli Stati Uniti, da una famiglia ebrea con radici nell’Europa orientale. Cresciuto in un contesto culturale dinamico, si trovò sin da giovane a confrontarsi con un ambiente in cui arte e società si intrecciavano costantemente. Durante la sua infanzia la famiglia si trasferì a Miami Beach, in Florida, dove Newman completò gli studi superiori. La Grande Depressione, che colpì duramente la famiglia, condizionò la sua formazione: nonostante l’interesse per la pittura, non ebbe i mezzi economici per completare un percorso accademico tradizionale nelle arti visive.

Questa condizione di precarietà lo spinse a cercare una strada alternativa che potesse coniugare sensibilità estetica e possibilità concrete di lavoro. Frequentò la University of Miami, dove studiò pittura e disegno, mostrando un forte interesse per le discipline figurative e per la composizione. Tuttavia, fu l’incontro con la fotografia a rappresentare la svolta decisiva della sua carriera. Newman iniziò come apprendista fotografo e ritrattista a Miami, specializzandosi in ritratti economici realizzati a basso costo: un’attività che gli consentì di maturare una pratica diretta e pragmatica, indispensabile per affinare lo sguardo e la padronanza tecnica.

Sin dagli esordi, mostrò un approccio particolare, capace di coniugare sensibilità artistica e capacità di osservazione, qualità che lo resero presto riconoscibile. La sua carriera prese una direzione precisa a partire dagli anni Quaranta, quando venne scoperto da Beaumont Newhall ed Edward Steichen, due figure centrali della fotografia americana, che compresero immediatamente il suo talento e lo inserirono all’interno delle principali reti espositive e culturali di New York.

Lo sviluppo dello stile e il concetto di environmental portrait

Arnold Newman è oggi ricordato come il principale inventore e codificatore dell’environmental portrait, ovvero il ritratto ambientato. A differenza dei fotografi tradizionali che privilegiavano fondali neutri o contesti astratti per isolare il soggetto, Newman decise di collocare i suoi ritratti negli ambienti reali in cui i protagonisti vivevano o lavoravano. Questa scelta si basava sulla convinzione che il contesto spaziale fosse parte integrante dell’identità del soggetto.

La sua intuizione rivoluzionaria trasformò il linguaggio del ritratto fotografico: la relazione tra figura e spazio non era più accessoria, bensì parte integrante della narrazione. In questo modo, Newman riusciva a trasmettere non soltanto i tratti fisici dei suoi soggetti, ma anche il loro universo creativo, sociale e professionale. Un pittore veniva ritratto nel proprio studio, circondato da tele e pennelli; un architetto tra i suoi edifici; un musicista nel proprio ambiente sonoro.

Dal punto di vista tecnico, Newman padroneggiava sia la luce naturale che artificiale. Era in grado di costruire atmosfere complesse attraverso l’uso di contrasti tonali, spesso accostando la delicatezza della luce morbida a geometrie rigide che riprendevano lo spazio circostante. La composizione era sempre attentamente studiata: linee, volumi e oggetti all’interno dell’inquadratura non erano mai casuali, ma organizzati secondo un principio di equilibrio visivo e narrativo.

La sua fotografia rispecchia una sintesi perfetta tra la tradizione pittorica del ritratto e le potenzialità moderne del mezzo fotografico. La precisione tecnica, unita a una profonda comprensione psicologica dei soggetti, rese i suoi scatti iconici e riconoscibili, influenzando generazioni di fotografi.

L’attività professionale e i soggetti ritratti

A partire dagli anni Quaranta e Cinquanta, Arnold Newman divenne uno dei più ricercati fotografi di ritratti negli Stati Uniti. La sua carriera lo portò a collaborare con riviste prestigiose come Life, Look, Harper’s Bazaar, Holiday e The New Yorker, dove pubblicò immagini di artisti, scrittori, musicisti e politici.

Il suo lavoro contribuì a trasformare il ritratto fotografico in un genere di alta cultura visiva, capace di veicolare contenuti intellettuali e sociali oltre la semplice rappresentazione estetica. Newman fotografò personalità come Igor Stravinsky, ritratto celebre per l’uso drammatico dello spazio vuoto che occupa gran parte dell’inquadratura, rendendo il pianoforte parte integrante della composizione. Realizzò anche ritratti di Pablo Picasso, Henri Matisse, Georgia O’Keeffe, Marcel Duchamp, Jackson Pollock, Marc Chagall, oltre a figure politiche come John F. Kennedy e Richard Nixon.

La varietà dei soggetti testimoniava la sua straordinaria capacità di adattarsi a contesti e personalità differenti, mantenendo al contempo un linguaggio stilistico coerente. Newman rifiutava l’idea di un ritratto standardizzato, preferendo costruire ogni immagine in relazione al carattere e al mondo del soggetto. Questo approccio lo rese un autore apprezzato non solo nel campo fotografico, ma anche in quello delle arti visive e delle discipline culturali più ampie.

La sua produzione non si limitava ai grandi personaggi; Newman fotografò anche figure meno note, riconoscendo in ciascun individuo una dignità e un interesse visivo da raccontare attraverso la lente fotografica. Tale atteggiamento rifletteva una visione umanistica della fotografia, che non si esauriva nella celebrazione della fama ma cercava piuttosto di mettere in luce l’essenza umana e intellettuale dei soggetti.

Le opere principali

Arnold Newman lasciò un corpus di lavori che comprende migliaia di ritratti, molti dei quali divenuti icone della fotografia del XX secolo. Alcuni dei suoi scatti più celebri sono:

Igor Stravinsky (1946) – Uno dei ritratti più conosciuti della storia della fotografia, in cui il musicista è collocato accanto al suo pianoforte a coda, con lo strumento che occupa gran parte dell’immagine, trasformando il soggetto in parte integrante della composizione spaziale.

Pablo Picasso (1954) – Fotografia realizzata nello studio dell’artista a Vallauris, in cui la luce radente e l’ambientazione contribuiscono a sottolinearne il carattere enigmatico.

Georgia O’Keeffe (1968) – Ritratto che evidenzia la personalità austera e meditativa dell’artista americana, collocata in un paesaggio naturale che richiama le sue stesse opere pittoriche.

Salvador Dalí (1951) – Immagine che gioca con l’eccentricità del soggetto, esaltando il suo atteggiamento teatrale e surreale.

John F. Kennedy (1960) – Fotografia che coglie l’allora giovane senatore in un momento di concentrazione, divenuta uno degli scatti simbolo della sua immagine pubblica.

Marcel Duchamp (1966) – Ritratto che racchiude l’ironia e l’intelligenza dell’artista, con un uso dello spazio che richiama il concetto di ready-made.

Alfred Krupp (1963) – Fotografia controversa del magnate tedesco dell’acciaio, noto per il coinvolgimento nel nazismo; Newman scelse una composizione cupa e drammatica che restituiva la dimensione ambigua del personaggio.

Queste opere rappresentano non soltanto la maestria tecnica e compositiva di Newman, ma anche la sua capacità di restituire l’essenza psicologica e culturale dei suoi soggetti. Ogni ritratto era costruito come una sorta di dialogo visivo tra il fotografo, il soggetto e lo spettatore.

Ultimi anni e morte

Negli ultimi decenni della sua vita, Arnold Newman continuò a lavorare instancabilmente, realizzando ritratti e curando esposizioni in tutto il mondo. Le sue fotografie entrarono nelle collezioni permanenti di istituzioni come il Museum of Modern Art di New York, il Metropolitan Museum of Art e numerosi musei internazionali. Parallelamente, insegnò e tenne conferenze, contribuendo a trasmettere la propria esperienza a nuove generazioni di fotografi.

Newman rimase sempre fedele al linguaggio che aveva codificato, dimostrando che il ritratto ambientato poteva adattarsi alle trasformazioni culturali e sociali senza perdere efficacia comunicativa. La sua opera divenne un riferimento per i fotografi di ritratto contemporanei e per quanti cercavano di unire rigore formale e intensità psicologica.

Si spense a New York il 6 giugno 2006, all’età di 88 anni, lasciando un patrimonio visivo e teorico di straordinaria importanza. La sua carriera, lunga oltre sessant’anni, contribuì a ridefinire il rapporto tra soggetto e ambiente nella fotografia, elevando il ritratto fotografico a una forma d’arte riconosciuta e rispettata.

Mi chiamo Marco Americi, ho circa 45 anni e da sempre coltivo una profonda passione per la fotografia, intesa non solo come mezzo espressivo ma anche come testimonianza storica e culturale. Nel corso degli anni ho studiato e collezionato fotocamere, riviste, stampe e documenti, sviluppando un forte interesse per tutto ciò che riguarda l’evoluzione tecnica e stilistica della fotografia. Amo scavare nel passato per riportare alla luce autori, correnti e apparecchiature spesso dimenticate, convinto che ogni dettaglio, anche il più piccolo, contribuisca a comporre il grande mosaico della storia dell’immagine. Su storiadellafotografia.com condivido ricerche, approfondimenti e riflessioni, con l’obiettivo di trasmettere il valore documentale e umano della fotografia a un pubblico curioso e appassionato, come me.