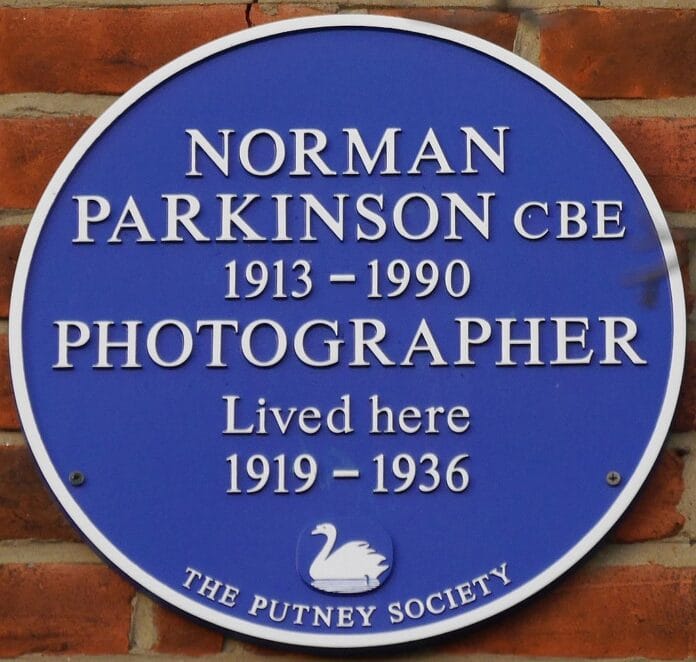

Norman Parkinson, nato Ronald William Parkinson Smith il 21 aprile 1913 a Londra, è stato uno dei fotografi britannici più influenti del XX secolo, divenuto celebre per aver rivoluzionato il linguaggio della fotografia di moda. La sua carriera, durata oltre cinquant’anni, ha attraversato profondi mutamenti estetici, tecnici e culturali, trasformandolo in un punto di riferimento imprescindibile nella storia della fotografia. Parkinson morì il 15 febbraio 1990 a Singapore, durante un incarico di lavoro, confermando fino all’ultimo il suo ruolo di autore attivo e innovatore instancabile.

Sin dai primi anni, il suo rapporto con l’immagine fu caratterizzato da una tensione costante verso la sperimentazione. La sua formazione avvenne in un contesto segnato dal fermento artistico e dalla diffusione delle avanguardie visive. Dopo aver frequentato scuole tecniche e aver coltivato un interesse per la pittura e il disegno, Parkinson si orientò rapidamente verso la fotografia, scegliendo di lavorare come assistente presso diversi studi londinesi. La sua decisione di adottare un nome d’arte – abbandonando il più anonimo “Smith” per il più incisivo “Parkinson” – fu una dichiarazione di intenzioni: costruire una personalità visiva unica, capace di distinguersi in un panorama saturo di fotografi tradizionali.

Carriera iniziale e sviluppo del linguaggio visivo

Gli anni Trenta rappresentano il laboratorio creativo nel quale Parkinson consolidò il suo stile. Collaborò con riviste emergenti e atelier, muovendosi tra i primi servizi di moda e i ritratti di società. La sua fotografia si differenziò presto da quella dei contemporanei: laddove la maggior parte dei fotografi continuava a ricorrere a pose rigide, scenografie artificiali e luce controllata in studio, Parkinson introdusse un approccio dinamico e naturalistico. Portava i soggetti all’aperto, sfruttava la luce naturale e prediligeva ambientazioni urbane o rurali reali, integrando il contesto nella costruzione narrativa dell’immagine.

Dal punto di vista tecnico, in questi anni Parkinson sperimentò con diverse fotocamere a medio formato, privilegiando inizialmente strumenti come la Rolleiflex, che gli permettevano una grande maneggevolezza e tempi di reazione rapidi. Il medio formato gli offriva nitidezza e ricchezza tonale, elementi essenziali per le sue fotografie, che puntavano alla fusione tra rigore estetico e freschezza spontanea. L’uso del negativo 6×6 cm lo rese particolarmente versatile nella stampa e nella pubblicazione editoriale.

Il suo linguaggio visivo nacque dall’unione di due spinte: da un lato il desiderio di catturare la moda come fenomeno in movimento, non come icona immobile; dall’altro l’aspirazione a raccontare la società britannica in trasformazione, attraverso i volti e gli abiti che la rappresentavano. Questa doppia dimensione rese la sua fotografia al tempo stesso documento e spettacolo.

Affermarsi come fotografo di moda internazionale

Il vero salto di qualità avvenne negli anni Quaranta, quando Parkinson iniziò a collaborare con riviste di primo piano come Harper’s Bazaar e soprattutto Vogue, con cui instaurò un rapporto duraturo. In un contesto ancora segnato dalla guerra, i suoi scatti portarono una ventata di leggerezza e vitalità, mostrando la moda come possibilità di evasione e sogno. Le modelle non erano più semplici manichini immobili, ma donne attive, che camminavano, ridevano, correvano, vivevano lo spazio attorno a loro.

La sua tecnica fotografica si raffinò grazie a un uso sapiente delle ottiche luminose e delle pellicole a grana fine, che gli consentivano di esaltare i dettagli dei tessuti e la brillantezza dei colori (quando iniziò a sperimentare il Kodachrome). Parkinson fu tra i primi a comprendere le potenzialità della fotografia a colori nel campo editoriale: laddove molti colleghi consideravano il colore un elemento decorativo secondario, egli lo utilizzò come strumento espressivo, capace di definire atmosfere e di accentuare la teatralità della moda.

La sua metodologia di lavoro prevedeva lunghe sessioni all’aperto, nelle quali dirigeva le modelle con indicazioni minime, lasciando spazio a una certa improvvisazione. Questo approccio, vicino a quello di un regista cinematografico, conferiva dinamismo e autenticità alle immagini. L’uso di tempi di esposizione rapidi, resi possibili dalle nuove emulsioni fotografiche, gli permise di bloccare i movimenti con nitidezza, ottenendo fotografie che sembravano scatti rubati e al tempo stesso perfettamente costruiti.

Negli anni Cinquanta e Sessanta, Parkinson consolidò la sua fama internazionale. Viaggiò ampiamente, realizzando servizi in Africa, nei Caraibi, negli Stati Uniti e in Asia, portando sempre con sé il suo occhio attento al dettaglio e alla composizione. L’apertura verso contesti esotici non era mera ricerca di sfondo pittoresco, ma un modo per mettere in dialogo moda e ambiente, creando narrazioni visive che trasmettevano un senso di avventura e cosmopolitismo.

Ritratti e dimensione istituzionale

Oltre alla moda, Parkinson dedicò grande attenzione al ritratto fotografico, diventando uno dei più richiesti ritrattisti di personalità politiche, culturali e artistiche. La sua capacità di cogliere l’essenza dei soggetti derivava dall’unione di tecnica impeccabile e sensibilità psicologica. Non si limitava a posizionare i soggetti davanti all’obiettivo, ma cercava di instaurare un dialogo, di carpire tratti caratteriali che potessero emergere attraverso lo sguardo o il gesto.

Tra i suoi ritratti più noti figurano quelli della famiglia reale britannica, inclusa la regina Elisabetta II, e numerose celebrità del cinema, della musica e della letteratura. In questi lavori, Parkinson mostrò un approccio più controllato rispetto alla moda: spesso utilizzava illuminazione artificiale morbida, ottenuta con lampade al tungsteno e successivamente con flash elettronici, calibrando la luce in modo da modellare delicatamente i volti e restituire tridimensionalità senza eccessi drammatici.

Il ritratto per lui non era semplice celebrazione della persona, ma costruzione di un’immagine pubblica. Grazie a questa capacità, Parkinson divenne una sorta di mediatore visivo tra le figure del potere e l’opinione pubblica, contribuendo a definire l’estetica della rappresentazione ufficiale nella Gran Bretagna del secondo dopoguerra.

Tecniche fotografiche e innovazioni stilistiche

La grandezza di Norman Parkinson risiede nella sua capacità di trasformare le innovazioni tecniche in linguaggio artistico. Tra le sue principali conquiste vi fu l’uso pionieristico della luce naturale come elemento estetico e narrativo. A differenza della rigidità degli studi fotografici, Parkinson sfruttava il sole, le nuvole, i riflessi e le ombre come componenti attivi dell’immagine, accettando l’imprevedibilità dell’ambiente esterno come parte integrante del processo creativo.

L’introduzione del colore rappresenta un altro aspetto tecnico fondamentale. Parkinson utilizzò con maestria le pellicole Kodachrome, note per la saturazione intensa e la stabilità cromatica, riuscendo a bilanciare la vivacità dei toni con una composizione sofisticata. La sua sensibilità cromatica fu determinante nel definire un’estetica elegante ma al tempo stesso accessibile, che influenzò l’intera fotografia editoriale dagli anni Cinquanta in avanti.

Anche il suo rapporto con le fotocamere merita attenzione. Dalla Rolleiflex passò progressivamente a sistemi 35mm come Leica e Nikon, che gli garantivano maggiore agilità, specialmente nei reportage e nei viaggi. Queste macchine, abbinate a ottiche grandangolari e teleobiettivi, gli consentivano di variare rapidamente il punto di vista, sperimentando prospettive ardite e composizioni inusuali. La portabilità divenne un valore chiave, permettendogli di mantenere il dinamismo delle scene.

Non meno importante fu l’aspetto della stampa fotografica. Parkinson collaborava strettamente con laboratori specializzati, seguendo con attenzione le fasi di sviluppo e ingrandimento, per garantire coerenza tra la sua visione e il risultato finale. Prediligeva stampe su carte lucide a contrasto medio, capaci di esaltare la brillantezza dei toni e la profondità delle immagini a colori.

Opere principali e riconoscimenti

Tra le numerose opere che costellano la carriera di Parkinson, alcune si distinguono per valore storico e impatto culturale. I suoi servizi per Vogue negli anni Quaranta e Cinquanta, come quelli ambientati nelle campagne inglesi o sulle coste francesi, sono oggi considerati pietre miliari della fotografia di moda. Ugualmente memorabili i ritratti ufficiali della famiglia reale, che coniugano eleganza formale e immediatezza psicologica.

Un ruolo centrale ebbero anche i suoi libri fotografici, tra cui “Photographs by Norman Parkinson” (1948) e “Sisters under the Skin” (1952), che contribuirono a diffondere il suo linguaggio a un pubblico più ampio, oltre i confini delle riviste. Negli anni Settanta e Ottanta, Parkinson continuò a pubblicare raccolte delle sue immagini, consolidando la sua reputazione come maestro indiscusso della fotografia di moda e ritratto.

I riconoscimenti ufficiali non mancarono: fu nominato Comandante dell’Ordine dell’Impero Britannico (CBE) nel 1981, un tributo non solo alla sua arte ma anche al ruolo che ebbe nel rappresentare l’immagine del Regno Unito a livello internazionale. La sua eredità è documentata anche dalle numerose retrospettive che, già in vita, gli furono dedicate in gallerie e musei.

Mi chiamo Marco Americi, ho circa 45 anni e da sempre coltivo una profonda passione per la fotografia, intesa non solo come mezzo espressivo ma anche come testimonianza storica e culturale. Nel corso degli anni ho studiato e collezionato fotocamere, riviste, stampe e documenti, sviluppando un forte interesse per tutto ciò che riguarda l’evoluzione tecnica e stilistica della fotografia. Amo scavare nel passato per riportare alla luce autori, correnti e apparecchiature spesso dimenticate, convinto che ogni dettaglio, anche il più piccolo, contribuisca a comporre il grande mosaico della storia dell’immagine. Su storiadellafotografia.com condivido ricerche, approfondimenti e riflessioni, con l’obiettivo di trasmettere il valore documentale e umano della fotografia a un pubblico curioso e appassionato, come me.