Il rapporto tra fotografia e filosofia si è costruito fin dalle origini del medium ottocentesco come una riflessione non soltanto estetica ma eminentemente concettuale. La fotografia, infatti, non si limita a rappresentare il mondo: essa lo sospende, lo cattura e lo consegna in una forma che sembra sfidare la continuità dell’esperienza temporale. L’atto fotografico, nel suo nucleo essenziale, pone il problema del tempo nella fotografia e del modo in cui la coscienza umana percepisce la realtà visiva. La questione diventa così uno snodo cruciale per una filosofia della percezione visiva, dove l’immagine fotografica non è riducibile a semplice copia, ma si pone come luogo di tensione tra presenza e assenza, tra durata e istante.

La filosofia classica aveva elaborato da secoli modelli interpretativi del tempo e della visione. Agostino parlava del tempo come distensio animi, cioè come esperienza soggettiva che unisce passato, presente e futuro nella coscienza. Aristotele lo definiva “numero del movimento secondo il prima e il poi”. Henri Bergson, tra Otto e Novecento, sosteneva che il tempo non fosse riducibile a una sequenza di istanti ma fosse piuttosto una durata qualitativa, continua e fluida. Quando nel XIX secolo la fotografia si afferma, essa sembra smentire queste intuizioni mostrando il tempo come spezzato in segmenti, immobilizzato in una singola esposizione. Ogni immagine appare come il trionfo dell’istante congelato, un atto che sottrae l’accadere al flusso della vita. Questo contrasto con le tradizioni filosofiche genera un cortocircuito concettuale che diventa fertile terreno di indagine.

Se pensiamo all’esperienza diretta della percezione visiva, l’occhio umano non coglie mai un istante puro, isolato. Al contrario, ciò che vediamo è un intreccio di movimento, di transizioni continue, di forme che cambiano e si trasformano nello spazio e nel tempo. La fotografia e filosofia si incontrano proprio su questo crinale: mentre la vista coglie il divenire, la macchina fotografica sembra ridurre la complessità della durata a un unico momento statico. Tuttavia, questa apparente riduzione non è mai neutra. L’immagine fotografica diventa una sorta di “fossile di luce”, una traccia che testimonia un avvenuto, ma che nel contempo riapre la riflessione sul senso stesso della temporalità.

Roland Barthes, con il suo celebre concetto di “ça a été” (questo è stato), ha mostrato come la fotografia porti sempre con sé una doppia coscienza temporale: da un lato l’evidenza del passato, dall’altro la percezione immediata nel presente dello spettatore. Ogni fotografia è dunque l’intreccio di almeno due temporalità: quella del momento in cui l’immagine è stata scattata e quella del momento in cui viene guardata. Questa tensione genera un cortocircuito filosofico che tocca la memoria, l’ontologia e persino l’etica dello sguardo. La fotografia, insomma, non si limita a congelare il tempo: essa lo rilancia, lo problematizza, lo fa oscillare tra presenza e perdita.

Un altro nodo centrale è il legame tra fotografia e percezione visiva. Se la visione naturale è legata al movimento e alla tridimensionalità, la fotografia riduce e ricompone queste dimensioni in una superficie bidimensionale. Ciò che colpisce non è soltanto il contenuto rappresentato, ma la modalità stessa della sua apparizione. Guardando una fotografia, il soggetto non vede esattamente come avrebbe visto dal vivo: egli percepisce un tempo e uno spazio mediati da un dispositivo tecnico. La macchina fotografica, con i suoi tempi di esposizione e i suoi diaframmi, introduce una grammatica propria che condiziona la percezione. In questo senso, la fotografia diventa una filosofia implicita della visione, perché mostra che non esiste uno sguardo naturale neutro, ma ogni atto di vedere è filtrato, selezionato, strutturato.

La riflessione filosofica contemporanea ha ripreso questo tema con forza. Maurice Merleau-Ponty, nella sua fenomenologia della percezione, ha sottolineato come l’atto visivo sia sempre incarnato, situato, legato a un corpo che abita il mondo. Applicata alla fotografia, questa prospettiva mette in luce come l’immagine fotografica non sia mai un puro specchio della realtà, ma il risultato di una scelta prospettica, di un gesto, di un corpo che si pone di fronte al reale con un dispositivo tecnico. L’atto fotografico è dunque un atto filosofico: non solo registra, ma interpreta il tempo e la percezione.

In questa prospettiva, la fotografia non va intesa come semplice “arte del ricordo” o “riproduzione del reale”, ma come interrogazione sul rapporto stesso tra il fluire dell’esistenza e la capacità dell’uomo di trattenerla. Ogni immagine è un dialogo silenzioso tra la durata vissuta e l’istante fotografico, tra la coscienza che scorre e l’immagine che resta. Il tempo nella fotografia diventa così una metafora della condizione umana: il desiderio di fermare ciò che per sua natura non può essere fermato.

Percezione visiva e immagine fotografica: tra fenomenologia e tecnica

La relazione tra percezione visiva e fotografia non può essere ridotta a un confronto tra naturale e artificiale. Fin dalla nascita del medium, nel XIX secolo, i filosofi e i teorici hanno notato come l’immagine fotografica non si limiti a riprodurre ciò che l’occhio vede, ma operi una vera e propria trasformazione della visione. In questo senso, la fotografia diventa al tempo stesso una protesi dello sguardo e un dispositivo critico che rimette in questione l’atto stesso del percepire. La riflessione sulla fotografia e filosofia si concentra proprio su questo: l’immagine fotografica è specchio imperfetto, interpretazione e modello di come l’essere umano esperisce il mondo.

La fenomenologia di Maurice Merleau-Ponty è un punto di riferimento centrale per comprendere la differenza tra vedere e fotografare. Secondo il filosofo francese, la percezione non è un atto puramente ottico, ma una relazione incarnata con lo spazio. Vedere significa muoversi, esplorare, abitare un ambiente con il corpo. La fotografia, invece, sottrae il movimento corporeo, offrendo un’immagine fissa, disincarnata, apparentemente oggettiva. Eppure, questa apparente oggettività è una costruzione: il fotografo decide il punto di vista, seleziona un frammento, sceglie un tempo di esposizione. L’immagine fotografica diventa così un atto di interpretazione del reale, un filtro attraverso il quale la percezione viene riorganizzata.

Se l’occhio umano ha limiti fisiologici – il campo visivo, la sensibilità alla luce, la capacità di messa a fuoco – la macchina fotografica amplia e ridefinisce questi limiti. I tempi lunghi di esposizione consentono di cogliere tracce luminose che la retina non potrebbe trattenere. I tempi rapidi immobilizzano movimenti invisibili a occhio nudo. Le ottiche grandangolari o teleobiettivi alterano proporzioni e distanze, proponendo nuove modalità di percezione. In questo senso, la fotografia non si limita a riprodurre la percezione, ma la ricostruisce tecnicamente. E qui emerge una delle questioni centrali: fino a che punto l’immagine fotografica è ancora legata alla percezione naturale e fino a che punto diventa un’esperienza completamente nuova?

La filosofia del Novecento ha spesso visto nella fotografia un esempio paradigmatico di come la tecnologia trasformi la percezione. Walter Benjamin parlava di un “inconscio ottico”, sottolineando che la fotografia rende visibile ciò che la visione naturale non coglie. Un gesto congelato in un millesimo di secondo, una texture osservata in macrofotografia, una sequenza catturata con tempi lunghi: tutti questi elementi costituiscono esperienze visive che non appartengono al mondo della percezione diretta. La fotografia svela, quindi, un oltre della percezione, portando alla luce aspetti del reale che altrimenti resterebbero nascosti.

Questa dimensione problematica si riflette anche nel rapporto tra tempo nella fotografia e coscienza percettiva. L’occhio umano percepisce il movimento come continuità: non vediamo singole posizioni statiche, ma una transizione fluida. La fotografia, al contrario, frammenta questa continuità in un istante preciso. Questa operazione non è neutra: essa ridefinisce la nostra comprensione del movimento, dello spazio e della durata. Le celebri sequenze fotografiche di Eadweard Muybridge, che alla fine dell’Ottocento analizzarono i movimenti del cavallo al galoppo, hanno mostrato come la fotografia potesse non solo rappresentare ma anche smontare e ricostruire la percezione visiva. L’occhio, senza il supporto fotografico, non avrebbe mai potuto distinguere le singole fasi del movimento. La fotografia, dunque, non è solo immagine, ma strumento epistemologico che modifica la stessa nozione di visibile.

Dal punto di vista filosofico, questo introduce una tensione fondamentale: la fotografia appare al tempo stesso più fedele e meno fedele della percezione. Più fedele, perché registra dati che l’occhio non coglie; meno fedele, perché seleziona e riduce, congelando la fluidità del tempo in un istante. La percezione visiva naturale non può essere separata dalla durata, mentre la fotografia sembra renderla opzionale, addirittura superflua. In questo modo, l’immagine fotografica ci costringe a ripensare il significato stesso del vedere: non come atto immediato e trasparente, ma come processo mediato, interpretato, rielaborato da strumenti e concetti.

Dal punto di vista tecnico, inoltre, la fotografia introduce una grammatica specifica che diventa parte integrante della percezione stessa: apertura di diaframma, profondità di campo, messa a fuoco selettiva, prospettiva indotta dalla lente. Questi parametri non sono semplici dettagli meccanici, ma veri e propri operatori filosofici della visione. Decidere se isolare un soggetto con un diaframma aperto o includere tutto con un diaframma chiuso significa assumere una posizione precisa sul senso dell’immagine e sulla modalità di percezione che si vuole costruire. La fotografia, quindi, non è mai neutra: è un atto di pensiero, un’interpretazione fenomenologica del mondo.

La percezione visiva, nel suo rapporto con la fotografia, diventa allora un campo di tensione tra ciò che l’occhio coglie e ciò che la macchina restituisce. Ogni immagine fotografica porta con sé una duplice dimensione: da un lato la memoria della visione naturale, dall’altro la trasformazione tecnica che la reinventa. È proprio in questo spazio intermedio che si colloca la riflessione filosofica: la fotografia non solo registra il reale, ma lo ricompone come esperienza percettiva, offrendo un laboratorio per comprendere i limiti e le possibilità dello sguardo umano.

Il tempo nella fotografia: istante, durata e memoria

La fotografia nasce come medium del tempo. Fin dalle prime sperimentazioni ottocentesche, ciò che affascina scienziati, artisti e filosofi è la capacità della macchina fotografica di fermare l’istante, di renderlo visibile e tangibile in modo mai visto prima. La pittura poteva rappresentare momenti, ma sempre attraverso l’interpretazione del pennello e della mano. La fotografia, invece, prometteva di catturare un frammento di realtà con una precisione che sembrava neutra, quasi scientifica. Questa promessa di verità si intreccia con una profonda riflessione filosofica: che cosa significa bloccare il tempo? Che tipo di rapporto con la realtà si instaura quando un istante viene isolato dal flusso continuo della durata?

Il tempo nella fotografia non è un elemento secondario, ma il cuore stesso del dispositivo. Ogni immagine fotografica è determinata da un tempo di esposizione: frazioni di secondo, minuti, ore. Questa scelta tecnica produce un effetto estetico e filosofico. Un’esposizione rapidissima congela il movimento e rivela dettagli invisibili all’occhio nudo; un’esposizione lunga accumula tracce, mescola presenze, trasforma lo scorrere in permanenza. L’istante e la durata diventano, in fotografia, categorie manipolabili, strumenti creativi ed epistemologici che ridefiniscono la nostra comprensione del tempo stesso.

Il filosofo Henri Bergson, riflettendo sulla nozione di durata (durée), distingueva tra il tempo scientifico, misurabile in unità, e il tempo vissuto, qualitativo e fluido. La fotografia sembra collocarsi in uno spazio ambiguo tra queste due concezioni. Da un lato, essa registra un intervallo preciso, calcolabile, regolato da meccanismi ottici e chimici (oggi digitali). Dall’altro, ciò che trasmette non è mai solo un dato cronologico, ma un’esperienza temporale che evoca memoria, nostalgia, perdita. Una fotografia non è mai soltanto un “tempo tecnico”, ma porta sempre con sé la densità del tempo umano, della vita che scorre e che viene trattenuta artificialmente.

La potenza simbolica della fotografia è evidente soprattutto nel suo rapporto con la memoria. Ogni immagine diventa un frammento di tempo sottratto all’oblio, un testimone silenzioso di ciò che è stato. Roland Barthes, in La chambre claire, descrive questa caratteristica con una formula celebre: “ciò che è stato”. La fotografia testimonia l’esistenza di un istante passato, lo rende presente davanti ai nostri occhi, ma nello stesso tempo ci ricorda la sua irripetibilità. Ogni fotografia è un memento mori, un promemoria della finitezza del tempo umano. In questo senso, il tempo nella fotografia non è solo misurazione, ma anche coscienza della perdita.

Sul piano tecnico, la fotografia ha sempre spinto i limiti della rappresentazione temporale. Nel XIX secolo, le prime esposizioni richiedevano minuti di immobilità. Le immagini apparivano rigide, solenni, come scolpite nel tempo. Con il progresso degli otturatori e delle emulsioni, fu possibile ridurre drasticamente i tempi, arrivando a cogliere istanti rapidissimi. L’istantanea, diventata popolare con le fotocamere portatili Kodak, trasformò la fotografia in pratica quotidiana: non più solo ritratti ufficiali o documenti scientifici, ma ricordi fugaci, momenti di vita comune. L’accessibilità dell’istante ha cambiato la cultura visiva, creando un rapporto nuovo tra l’esperienza individuale e la sua fissazione temporale.

Accanto a questa dimensione, la fotografia ha esplorato anche il tempo come durata estesa. Le esposizioni lunghe hanno permesso di visualizzare il passaggio delle stelle, il movimento delle folle, lo scorrere dei fiumi. Qui la fotografia non ferma l’istante, ma mostra il tempo come accumulo, stratificazione, flusso. È un modo diverso di pensare la temporalità: non il frammento isolato, ma la continuità resa visibile. In questo senso, la fotografia diventa una sorta di strumento fenomenologico, che mette in scena non solo l’attimo, ma la durata stessa come esperienza visibile.

L’avvento del digitale ha complicato ulteriormente il rapporto tra fotografia e tempo. Se l’analogico conservava una traccia chimica dell’istante, un’impronta luminosa unica, il digitale produce sequenze numeriche replicabili all’infinito. Ciò pone nuove domande filosofiche: è ancora “tempo catturato” quello che vediamo, o è piuttosto una simulazione di tempo ricostruita da algoritmi? La percezione visiva dell’immagine digitale è identica a quella dell’analogico, ma il suo statuto ontologico è diverso: non più impronta del reale, ma rappresentazione matematica. Il tempo, in questo scenario, appare meno legato all’unicità e più alla circolazione delle immagini.

Un aspetto affascinante è il rapporto tra fotografia e paradosso temporale. Ogni immagine è al tempo stesso presente e passata: la guardiamo ora, ma ciò che raffigura è già trascorso. Questo scarto produce un effetto di sospensione, una tensione che ha attratto artisti e filosofi. Susan Sontag osservava che fotografare significa appropriarsi del tempo, accumulare istanti come fossero oggetti. Ma questa accumulazione non cancella la distanza: al contrario, la rende più evidente. Ogni fotografia dice: “questo è stato, ma non è più”. L’immagine diventa così il luogo in cui il tempo si cristallizza e si nega allo stesso tempo.

Infine, il tempo nella fotografia non riguarda solo il contenuto dell’immagine, ma anche il modo in cui la percezione si struttura. Guardare una fotografia richiede un tempo di lettura, un movimento dello sguardo che esplora i dettagli, che ricostruisce mentalmente la scena. Il tempo fotografico non è dunque solo quello dell’esposizione, ma anche quello della fruizione, dell’interpretazione, della memoria individuale e collettiva che si attiva davanti all’immagine. La fotografia diventa così un crocevia di temporalità: il tempo dello scatto, il tempo rappresentato, il tempo della visione.

Tecnica e filosofia: dispositivi temporali della fotografia

Ogni immagine fotografica è il risultato di una scelta tecnica. L’illusione di naturalezza che accompagna la fotografia nasconde un processo complesso, fatto di strumenti ottici, chimici e oggi digitali, che determinano non solo l’aspetto dell’immagine, ma anche il suo rapporto con il tempo. È proprio qui che si innesta la riflessione filosofica: l’atto fotografico non è mai neutro, ma un intervento che traduce la percezione visiva attraverso parametri artificiali, trasformando il tempo in un linguaggio visibile.

Il primo dispositivo fondamentale è l’otturatore. Questo meccanismo, che regola la durata dell’esposizione alla luce, stabilisce il confine tra ciò che appare e ciò che resta invisibile. Un tempo breve congela l’istante, immobilizza il movimento, frammenta la continuità della durata. Un tempo lungo, invece, dilata la percezione, accumula tracce successive, crea immagini che testimoniano lo scorrere del tempo piuttosto che il suo arresto. In questo senso, l’otturatore non è solo un componente meccanico: è un operatore filosofico, uno strumento che decide come il tempo deve apparire e quale forma deve assumere.

L’esposizione rappresenta un’altra dimensione cruciale. Non riguarda soltanto la quantità di luce, ma la relazione tra tempo e intensità luminosa. Un’immagine sovraesposta restituisce un eccesso di tempo, una traccia che satura il visibile; una sottoesposizione, al contrario, lo riduce, nascondendo dettagli e comprimendo la percezione. La tecnica fotografica diventa quindi un modo di manipolare il tempo, di selezionarlo, di renderlo visibile in modi diversi. Non si tratta di fedeltà o infedeltà rispetto alla realtà, ma di una interpretazione temporale mediata da scelte tecniche.

Se nell’epoca dell’analogico la relazione con il tempo era inscritta nella materialità del processo – emulsioni fotosensibili che registravano la luce come traccia fisico-chimica – con il digitale questa relazione cambia radicalmente. L’immagine non è più un’impronta unica, ma una sequenza di valori numerici che possono essere replicati all’infinito. Il tempo, in questo scenario, perde il suo carattere di singolarità e diventa dato ricostruibile. Filosoficamente, ciò significa che l’immagine non testimonia più un evento irripetibile, ma esiste come file potenzialmente eterno, manipolabile, decontestualizzato. L’ontologia della fotografia digitale spinge a chiedersi se ciò che vediamo sia ancora “ciò che è stato” o piuttosto una simulazione temporale.

Un esempio utile è il confronto tra la fotografia analogica in lunga esposizione e la stessa operazione in digitale. Nel primo caso, l’emulsione trattiene fisicamente il passaggio della luce per tutta la durata dello scatto: la scia delle stelle, i fari delle automobili, il flusso di un fiume sono impronte luminose reali, fissate nella materia. Nel secondo caso, ciò che vediamo è una costruzione algoritmica, un calcolo basato sulla registrazione progressiva dei fotoni da parte del sensore. Entrambe le immagini restituiscono la percezione del tempo che scorre, ma lo fanno attraverso ontologie differenti: traccia chimica da un lato, dato numerico dall’altro.

Questa differenza non è solo tecnica, ma filosofica. La fotografia analogica inscrive il tempo come presenza fisica: la luce che ha toccato il mondo ha anche toccato la pellicola. La fotografia digitale, invece, registra il tempo come informazione: ciò che vediamo non è più la luce del passato, ma la sua traduzione in codice. La percezione visiva, in questo contesto, si confronta con un’immagine che sembra reale, ma che appartiene già a un livello astratto, matematico.

La questione diventa ancora più complessa se consideriamo i dispositivi di alta velocità e computational photography. Fotocamere capaci di scattare milioni di fotogrammi al secondo rendono visibile un tempo che nessun occhio umano può percepire. Dall’altro lato, algoritmi di “long exposure simulation” o di riduzione del rumore creano immagini di tempi che in realtà non sono mai stati registrati nella loro continuità. Qui la fotografia diventa uno strumento che produce tempo anziché limitarci a catturarlo. Filosoficamente, ciò apre scenari inediti: la fotografia non è più testimonianza del reale, ma costruzione di nuove temporalità, esperienze visive che non esistono in natura.

In questa prospettiva, l’atto tecnico assume un valore culturale. Scegliere un tempo rapido o lento, lavorare con l’analogico o con il digitale, utilizzare algoritmi di ricostruzione significa prendere posizione su cosa sia il tempo e su come debba essere percepito. La fotografia, attraverso i suoi dispositivi, non si limita a registrare la temporalità, ma la modella concettualmente, diventando una sorta di filosofia operativa che agisce attraverso macchine e parametri.

Il risultato è che ogni fotografia porta in sé una tensione irrisolvibile: quella tra il tempo vissuto, continuo e qualitativo, e il tempo registrato, frammentato e tecnico. Questa tensione non è un limite, ma la forza stessa del medium. Guardare una fotografia significa confrontarsi con questa distanza, con l’impossibilità di conciliare pienamente esperienza e rappresentazione. In questo senso, la fotografia è al tempo stesso strumento tecnico e riflessione filosofica, un laboratorio in cui il tempo diventa visibile, manipolabile, pensabile.

Fotografia contemporanea e percezione accelerata: estetiche della lentezza e cultura visuale digitale

Nel mondo contemporaneo, caratterizzato da flussi incessanti di informazioni e immagini, la fotografia non è più soltanto un mezzo di registrazione, ma una parte integrante di una cultura visiva accelerata. Se nell’Ottocento il tempo fotografico si misurava in secondi o minuti, oggi viviamo nell’era dei millisecondi, delle sequenze infinite, della produzione istantanea e della condivisione immediata. Il tempo nella fotografia diventa così il riflesso di una nuova condizione antropologica: vivere in un continuum visivo che non lascia spazio alla pausa, alla riflessione, alla durata.

La percezione visiva in questo contesto è radicalmente trasformata. L’occhio umano, già abituato a selezionare e interpretare tra molteplici stimoli, si trova ora immerso in un mare di immagini prodotte e consumate a ritmi vertiginosi. La fotografia digitale e soprattutto quella diffusa attraverso smartphone e social network non ha più la stessa densità temporale della fotografia analogica. Lo scatto è immediato, la condivisione istantanea, la fruizione rapida e superficiale. In questo scenario, la fotografia sembra perdere la sua capacità di fissare il tempo per diventare piuttosto un flusso che scorre insieme al presente, senza sedimentazione.

Da un punto di vista filosofico, questa condizione solleva interrogativi profondi. Se per Roland Barthes ogni fotografia evocava la morte dell’istante, nella contemporaneità digitale l’immagine sembra perdere questa gravità ontologica. Non più testimonianza irripetibile, ma contenuto effimero destinato a essere rimpiazzato da un nuovo scatto, un nuovo frame. La fotografia, in questo senso, non conserva il tempo, ma lo consuma, lo integra in una catena infinita di immagini che non hanno più il peso della memoria, ma la leggerezza dell’uso immediato.

Questa condizione produce però anche forme di resistenza. Molti artisti contemporanei hanno scelto di lavorare contro l’accelerazione, rivendicando un’estetica della lentezza. La fotografia a lunga esposizione, l’uso del grande formato, le pratiche analogiche riscoprono il valore del tempo dilatato. Qui il gesto fotografico non è consumo rapido, ma rituale meditativo. Ogni immagine diventa un luogo di concentrazione, un invito a restituire alla percezione visiva la sua profondità. In un mondo in cui la velocità domina, queste pratiche assumono una dimensione quasi filosofica: ricordano che la fotografia può ancora essere uno strumento di durata, un atto di resistenza al tempo accelerato.

Parallelamente, la fotografia digitale contemporanea ha introdotto nuove forme di temporalità attraverso la computational photography. Modalità come l’HDR, le immagini panoramiche generate da più scatti, le simulazioni di esposizione lunga costruite da algoritmi, trasformano il tempo in una costruzione artificiale. Non si tratta più di catturare ciò che accade, ma di produrre immagini che condensano tempi diversi in un’unica visione. Filosoficamente, questo significa che la fotografia non si limita più a “testimoniare ciò che è stato”, ma crea tempi impossibili, esperienze visive che nessuna percezione naturale potrebbe sperimentare.

Il rapporto tra fotografia e cultura visuale è oggi strettamente legato a questo nuovo regime temporale. Nei social media, lo scatto è pensato non per durare, ma per apparire, essere consumato e sparire. L’architettura delle piattaforme digitali incoraggia l’obsolescenza rapida delle immagini, trasformandole in messaggi istantanei. La fotografia, in questa cornice, si avvicina più al linguaggio orale – effimero, situato, immediato – che alla memoria durevole che aveva caratterizzato la sua storia analogica. Il tempo nella fotografia contemporanea diventa così tempo del presente assoluto, senza profondità né stratificazione.

Tuttavia, anche in questa condizione di accelerazione, la fotografia conserva una dimensione critica. Proprio perché le immagini circolano in modo incessante, esse possono essere usate per rivelare e mettere in discussione la velocità del nostro vivere. Progetti artistici che accumulano milioni di immagini da social network, lavori che mostrano sequenze temporali acceleratissime, esperimenti con l’AI e la generazione di immagini sintetiche: tutti questi esempi usano il tempo fotografico per rendere visibile l’accelerazione stessa. In altre parole, la fotografia contemporanea è sia parte del problema sia strumento per riflettere sul problema.

Un’altra questione centrale è la memoria digitale. A differenza della pellicola, che obbligava a selezionare e limitare gli scatti, il digitale permette un archivio potenzialmente infinito. Questa abbondanza genera un paradosso: più immagini produciamo, meno memoria sembra sedimentarsi. L’accumulo infinito cancella la possibilità di ricordare attraverso singole immagini significative. Qui la fotografia diventa una sorta di rumore temporale, un archivio caotico in cui il tempo non si organizza più in narrazione, ma in pura quantità. Filosoficamente, ciò ci costringe a riconsiderare la funzione stessa dell’immagine: non più custode della memoria, ma specchio dell’iperproduzione contemporanea.

In conclusione, la fotografia contemporanea vive una tensione costante tra due polarità: da un lato l’accelerazione digitale, che trasforma le immagini in flussi effimeri; dall’altro la ricerca di lentezza, che rivaluta la durata e la profondità. In questo campo di tensione si colloca la riflessione sulla percezione visiva e sul tempo: la fotografia non è solo rappresentazione, ma esperienza temporale incarnata nella cultura visuale. E proprio per questo, anche nell’epoca della velocità, essa rimane un laboratorio filosofico in cui interrogare la nostra condizione nel tempo.

Approfondimenti trasversali: arte, archivi, memoria collettiva e filosofia politica della fotografia

Quando si riflette su fotografia e filosofia, la relazione non può essere confinata soltanto all’analisi percettiva o all’ontologia dell’immagine. Vi sono campi trasversali che mettono in gioco il tempo e la percezione in modo ancora più stratificato: l’arte contemporanea, la funzione degli archivi, il rapporto con la memoria collettiva e la riflessione politica che la fotografia introduce nei confronti del reale. Ognuno di questi ambiti arricchisce e complica la comprensione della fotografia, mostrando come essa non sia mai un oggetto neutro ma una pratica che plasma e al tempo stesso è plasmata dalla società, dalla storia e dalla filosofia.

Fotografia e arte: la percezione come esperienza estetica

Nell’ambito artistico, la fotografia ha spesso messo alla prova la relazione tra tempo nella fotografia e percezione estetica. Le avanguardie del Novecento, dal surrealismo al dadaismo, hanno trasformato la fotografia in un laboratorio di esplorazione del tempo sospeso e dell’inconscio visivo. Un esempio è il fotomontaggio surrealista, che frammenta la continuità percettiva e obbliga lo spettatore a ricostruire significati attraverso una percezione destabilizzata.

In epoca contemporanea, la fotografia concettuale ha radicalizzato questa funzione, mettendo in discussione la nozione stessa di immagine fotografica. Artisti come Hiroshi Sugimoto, con le sue fotografie dei cinema vuoti esposti durante l’intera durata del film, hanno mostrato come il tempo possa essere compresso in un unico scatto: una luce bianca che diventa testimonianza della somma di tutte le immagini proiettate. Qui la percezione visiva dello spettatore non è solo estetica ma anche filosofica, poiché invita a riflettere sulla natura stessa del tempo, della durata e dell’esperienza.

Archivi fotografici e memoria collettiva

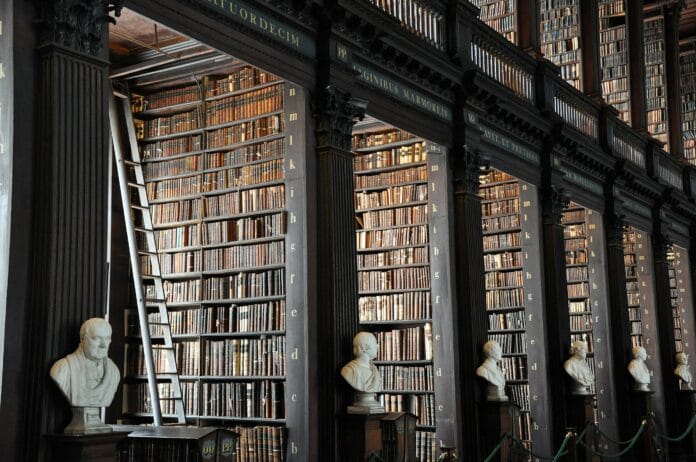

Un altro ambito in cui fotografia e filosofia si incontrano riguarda il tema dell’archivio. L’archivio fotografico è un dispositivo temporale: conserva immagini che documentano eventi, persone e luoghi, e che al tempo stesso costruiscono una memoria collettiva. Non si tratta semplicemente di una collezione di dati visivi, ma di un’organizzazione del tempo e della percezione del passato.

Michel Foucault e Jacques Derrida hanno messo in luce come l’archivio non sia mai neutrale: è un atto di potere che decide cosa merita di essere conservato e cosa può essere dimenticato. In questa prospettiva, l’archivio fotografico è una struttura che ordina la memoria collettiva e che quindi ha implicazioni politiche. La fotografia diventa il luogo in cui si gioca la tensione tra tempo privato e tempo storico, tra percezione individuale e costruzione sociale della realtà.

Pensiamo alle immagini dei conflitti, delle migrazioni, delle catastrofi ambientali: esse non sono soltanto testimonianze visive, ma strumenti che modellano la coscienza pubblica e che influenzano le scelte politiche. La fotografia, inserita in un archivio istituzionale o diffusa attraverso i media digitali, partecipa attivamente alla scrittura della storia.

Filosofia politica della fotografia

Da questo punto di vista, la fotografia possiede anche una dimensione eminentemente politica. La sua capacità di fermare il tempo e di condensare la percezione visiva la rende un medium in grado di costruire narrazioni collettive. Walter Benjamin sottolineava già negli anni Trenta che la fotografia, democratizzando l’immagine, trasformava il rapporto tra arte e pubblico. Oggi questa democratizzazione è ancora più evidente: l’accesso universale agli strumenti digitali ha reso la fotografia un linguaggio globale, parte integrante delle dinamiche politiche e sociali.

Le immagini fotografiche possono rafforzare o destabilizzare il potere. Possono essere usate come strumenti di propaganda, oppure come atti di resistenza. La fotografia dei diritti civili, dei movimenti femministi, delle lotte ecologiche è un esempio di come il medium non sia solo estetico, ma anche etico e politico. In questo senso, la riflessione filosofica sul tempo e sulla percezione si arricchisce di una dimensione collettiva: la fotografia non cattura solo l’istante, ma lo trasforma in un simbolo condiviso, in un tempo politico che supera la semplice cronologia per farsi memoria attiva.

La fotografia come pratica filosofica diffusa

Se si considerano insieme arte, archivi, memoria collettiva e politica, emerge un quadro chiaro: la fotografia non è un linguaggio marginale della filosofia, ma una vera e propria pratica filosofica incarnata nella cultura visiva. Ogni scatto racchiude un problema di tempo nella fotografia, di percezione visiva e di significato. Ogni immagine implica una scelta etica ed estetica, che si riflette tanto nell’individuo quanto nella collettività.

L’archivio fotografico diventa allora una memoria attiva, un laboratorio politico ed epistemico che plasma la percezione del reale. Le opere d’arte fotografiche offrono esperienze estetiche che rinnovano il nostro rapporto con il tempo e con la coscienza. E le pratiche fotografiche quotidiane, diffuse attraverso i social media, ci ricordano che la fotografia è al tempo stesso filosofia vissuta, politica esercitata e percezione condivisa.

In questa prospettiva trasversale, la fotografia si rivela come un medium che sfida continuamente le categorie tradizionali della filosofia, ponendo al centro la questione del tempo, dell’esperienza e della memoria collettiva. Non è più soltanto uno strumento tecnico, ma una forma di pensiero visivo capace di ridefinire il modo in cui comprendiamo il mondo e noi stessi.

Sono Manuela, autrice e amministratrice del sito web www.storiadellafotografia.com. La mia passione per la fotografia è nata molti anni fa, e da allora ho dedicato la mia vita professionale a esplorare e condividere la sua storia affascinante.

Con una solida formazione accademica in storia dell’arte, ho sviluppato una profonda comprensione delle intersezioni tra fotografia, cultura e società. Credo fermamente che la fotografia non sia solo una forma d’arte, ma anche un potente strumento di comunicazione e un prezioso archivio della nostra memoria collettiva.

La mia esperienza si estende oltre la scrittura; curo mostre fotografiche e pubblico articoli su riviste specializzate. Ho un occhio attento ai dettagli e cerco sempre di contestualizzare le opere fotografiche all’interno delle correnti storiche e sociali.

Attraverso il mio sito, offro una panoramica completa delle tappe fondamentali della fotografia, dai primi esperimenti ottocenteschi alle tecnologie digitali contemporanee. La mia missione è educare e ispirare, sottolineando l’importanza della fotografia come linguaggio universale.

Sono anche una sostenitrice della conservazione della memoria visiva. Ritengo che le immagini abbiano il potere di raccontare storie e preservare momenti significativi. Con un approccio critico e riflessivo, invito i miei lettori a considerare il valore estetico e l’impatto culturale delle fotografie.

Oltre al mio lavoro online, sono autrice di libri dedicati alla fotografia. La mia dedizione a questo campo continua a ispirare coloro che si avvicinano a questa forma d’arte. Il mio obiettivo è presentare la fotografia in modo chiaro e professionale, dimostrando la mia passione e competenza. Cerco di mantenere un equilibrio tra un tono formale e un registro comunicativo accessibile, per coinvolgere un pubblico ampio.